优秀少年跳高运动员助跑最后一步技术生物力学分析*

2012-07-31叶继强赵克勇

叶继强,赵克勇

(1.湖北水利水电职业技术学院,湖北 武汉 430070;2.湖北科技学院 基础医学院,湖北 咸宁 437000)

青少年跳高后备人才是我国跳高运动的生力军,他们能够保证我国跳高项目的稳定性和连续性.本文采用运动生物力学中的运动学测量技术对我国优秀男子跳高运动后备运动员刘晨阳的跳高动作技术进行测量和分析,得到助跑最后一步相关技术参数,对其动作与国内外优秀男子跳高运动员的技术参数进行比较,找出差距,对该运动员的技术动作进行诊断,并提出有针对性的训练方法,以推动我国跳高运动可持续性发展.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以湖北省田径队优秀少年跳高运动员刘晨阳为研究对象,该运动员年龄16岁,身高1.88m,训练年限4 a,运动水平为运动健将,最好成绩为2.09 m.目前已确定为我国男子跳高后备力量重点培养对象.

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

根据本课题研究需要,查阅文献70余篇,并对其进行了整理分类和分析,为本研究提供理论和方法学的依据.

1.2.2 比较法

对国内外优秀跳高运动员黄海强、朱建华、索托马约尔等运动成绩、技术参数等方面进行对比研究.

1.2.3 实验法

在湖北省体育科学研究所田径运动场,利用两台国产功控机高速摄像系统进行同步拍摄刘晨阳的跳高动作,采用的是美国产的PULNiX TM-6710CL摄像镜头和德国进口的高速采集卡.其中拍摄频率为240帧/s,其摄影框架为爱捷009-D,并设23球→13球为X轴,即身体前进方向,Y轴为身体左右运动方向,Z轴为身体上下移动方向.两机主光轴夹角为90°,镜头主光轴相对地面高度1.1m,两机间距13m左右.本文受试者从左侧助跑右侧起跳,跳过1.95m高度.对拍摄所得的图像采用美国ARIEL三维图像解析系统对运动员的技术动作进行解析,其中选用汉纳范人体模型,对原始数据进行数字低通滤波平滑处理,平滑系数为8.

1.2.4 理论分析法

以运动生物力学相关理论为依据,结合刘晨阳跳高起跳动作特点进行分析与评价.

2 结果与分析

速度是背越式跳高的灵魂.背越式跳高助跑是以获得必要的水平速度为目的,并且在起跳通过前改变节奏,运用合理的身体姿势,最终为顺利起跳和过竿做准备.在助跑过程中,最后一步是整个助跑技术阶段的关键,起到衔接作用,对起跳意义重大.

2.1 助跑最后一步身体重心速度的分析

B·吉雅齐科夫通过研究发现,助跑速度对跳高成绩有重要影响,这与我国著名的跳高运动胡鸿飞教练“以速度为中心”的训练指导思想不谋而合,我国跳高教练员普遍遵循这一训练指导思想,以提高助跑速度为中心的训练理念已经成为背越式跳高技术今后的发展方向,也说明了快速助跑是获得优异跳高成绩的前置条件.

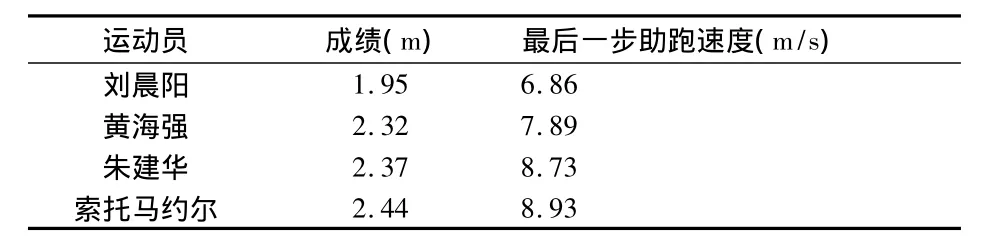

表1 刘晨阳与国内外优秀运动员最后一步助跑速度特征表

从表1中相关数据可以看出,刘晨阳在跳过1.95m时最后两步助跑的最大速度分别比黄海强在跳过2.32m时低 1.03m/s,比朱建华在跳过 2.37m 时低 1.87m/s,比索托马约尔在跳过2.44m时低2.07m/s,该运动员与三名国内外跳高名在此指标上存在很大差距,并且在最后两步助跑过程中刘晨阳的助跑速度基本上一直处于下降趋势.背越式跳高助跑技术要求在助跑倒数第二步时尽量减少助跑所获得的速度损失,摆动腿在着地时要积极落地,减小前蹬的阻力,以便使身体重心快速向前移动,接着迅速过渡到强有力的后蹬状态.因此可以看出,刘晨阳的背越式跳高助跑能力与国内外优秀跳高运动员还有很大差距.

2.2 助跑最后一步步长分析

一定的助跑速度是背越式跳高技术动作的基础,在步频相对固定的情况下,合理的步长也是跳出好成绩的先决条件之一,该技术动作可以使运动员保持较稳定的身体姿态,防止在助跑过程中身体重心上下落差过大而损失水平速度,也能为快速起跳创造有利条件.

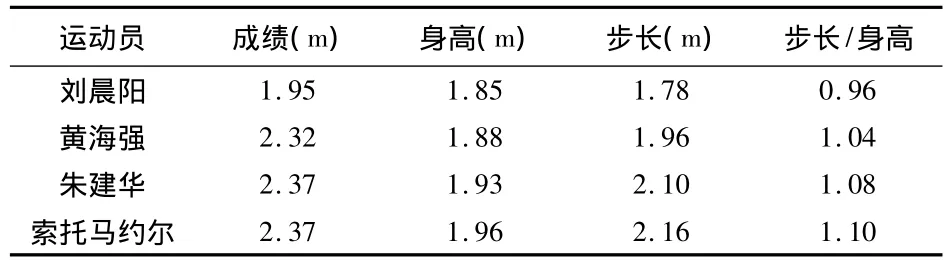

表2 刘晨阳与优秀运动员助跑最后一步步长参数对照表

由表2中相关数据可知,刘晨阳助跑最后一步的步长、步长与身高比值明显低于黄海强、朱建华及索托马约尔的相关指标.从步长绝对值上看,刘晨阳的最后一步步长绝对值较小,与索托马约尔的最后一步步长相差约为0.4m,说明该运动员在助跑最后一步时没有充分拉伸两腿腿部肌肉,导致步幅较小.从目前现有的理论来看,步长与身高的比值则更能反映运动员最后一步的特征,刘晨阳的步长/身高为0.96,也低于国内外优秀运动员的指标参数.助跑最后一步步长的适度加大,能使摆动腿的屈髋肌肉群提前得到充分拉长,可以募集到更多的运动单位参与运动,并且使得在助跑最后一步腾空过程储存一定的弹性势能,进而促使摆动腿摆动速度和摆动幅度加大.由此可知,刘晨阳在助跑最后一步的步长相对较小.

2.3 助跑最后一步身体内倾角的分析

由于背越式跳高助跑最后几步是弧线助跑的动作姿势,人体势必会向内侧倾斜,于是人体的躯干与地面之间就出现了内倾角,即人体重心和支撑腿髋关节连线中点的连线与垂直方向之间的夹角,其大小主要是取决于运动员助跑技术.背越式跳高最后几步弧线助跑时身体内倾角度与助跑速度和弧线半径相关,适宜的助跑身体内倾角对起跳技术动作影响较大.

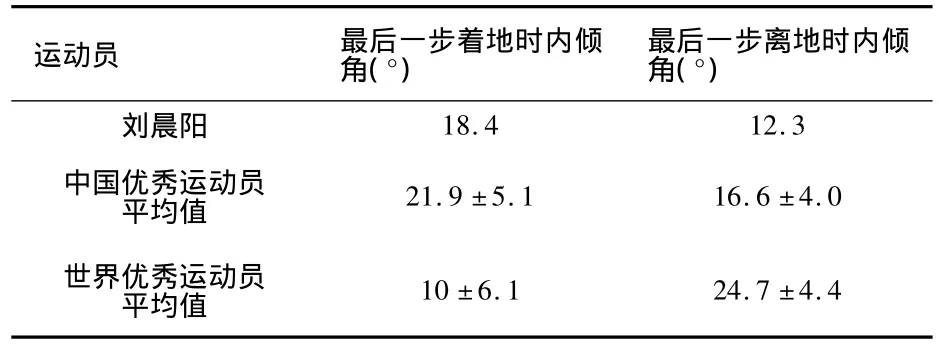

表3 刘晨阳与国内外优秀运动员助跑最后一步身体内倾角参数对照表

从表3中相关数据可以看出,刘晨阳在助跑最后一步摆动腿着地瞬间与离地瞬间的内倾角由大变小变化趋势,与我国优秀运动员的变化趋势是一致的,且内倾角过小,在摆动腿着地时和离地时内倾角分别仅为18.4°和12.3°,说明运动员在最后一步助跑时身体接近竖直,几乎没有倾斜.同样由表3中相关数据中可以看出,刘晨阳和我国优秀运动员在背越式跳高助跑最后一步中内倾角大小变化趋势正好与世界优秀运动员的变化趋势相反,存在显著差别,这也是我国目前跳高技术水平与世界先进水平存在差距的原因之一.从背越式跳高理论上讲,运动员的摆动腿蹬离地面时内倾角不断减小,会使得人体的起跳腿在着地之前向跳高横杆运动,会严重影响起跳腿充分蹬伸的效果.刘晨阳助跑最后一步身体内倾角的变化说明其助跑速度较小及弧线助跑能力较差,身体在最后弧线助跑阶段没有有效的身体倾斜度,从而影响起跳后重心的垂直速度和上升的高度.

2.4 助跑最后一步两大腿夹角的分析

背越式跳高助跑一步两大腿之间的夹角变化可以反应出跳高运动员起跳腿放脚和摆动腿摆动的积极性,是评价最后一步动作效果的因素之一,为起跳阶段摆蹬结合做好充分准备.跳高运动员起跳腿积极踏向起跳点和摆动腿积极摆动的特点将会增大起跳腿着地瞬间的着地角,而着地角增大有助于减少起跳腿前支撑阶段地面对人体的“制动力”,使运动员助跑阶段水平速度的损失量减少,促使运动员快速踏上起跳点.

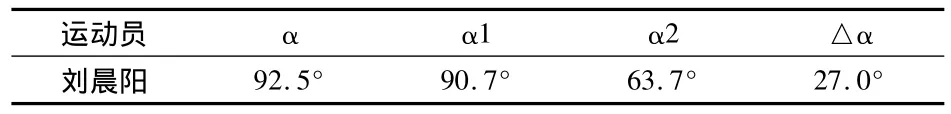

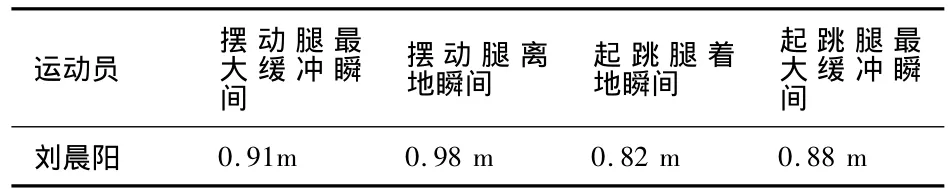

表4 刘晨阳助跑最后一步两大腿夹角变化特征表

从表4中刘晨阳的起跳脚着地瞬间小于最后一步助跑腾空阶段两腿间最大夹角数据可以看出,该运动员在腾空阶段摆动腿的摆动就已经开始,变化幅度为28.8°.并且从表4摆动腿离地瞬间两大腿之间的夹角与起跳腿着地瞬间两大腿之间的夹角变化幅度为27.0°中可以发现:两项变化幅度均不到30°,说明虽然在腾空过程中摆动腿已经有意识地在往前上方摆动,但由于幅度的限制起跳腿放脚和摆动腿摆动显得不够积极.这样就使得运动员不能有效地增大起跳腿着地时的着地角,无形之中就增加了地面对人体的“制动力”,导致水平方向速度损失相应增大,无法体现摆蹬结合的用力特点.

2.5 助跑最后一步身体重心高度的分析

背越式跳高弧线助跑技术的优越性之一就是从助跑过渡到起跳身体重心起伏小,能够快速地进入到起跳状态,并能充分地利用助跑所获得的速度,动作衔接自然,有利于很好地发挥起跳速度.

表5 刘晨阳助跑最后一步至起跳阶段身体重心变化特征表

从表5中相关数据可以看出,在助跑最后一步过程中,运动员刘晨阳在摆动腿最大缓冲瞬间至起跳腿最大缓冲时其身体重心呈先升后降再升的波浪式起伏趋势,身体重心振幅达到0.17m,说明刘晨阳在助跑的最后阶段身体重心不稳,不利于助跑速度的提高和保持.并且该运动员为了在起跳时加大蹬伸距离而有意识地降低身体重心,由重心高度由0.91m 降到0.88m,幅度为0.04m,从理论上讲这是必要的,但是在助跑最后一步时不可过分降低身体重心的高度而加重起跳腿的支撑负担,以免给起跳效果带来负面影响.而刘晨阳上述身体重心高度变化情况却与国内外优秀跳高运动员在助跑最后一步过程中其身体重心大多数是处于高位状态正好相反,即起跳腿最大缓冲瞬间的身体重心高度大于摆动腿最大缓冲瞬间的身体重心高度,比如黄海强在2009年全国第11届运动会田径比赛中跳过2.23m时,其助跑最后一步摆动腿最大缓冲瞬间身体重心高度为0.93m,起跳腿最大缓冲瞬间身体重心高度为1.08m,身体重心上升了0.15m,这样会有利于重身体心的垂直速度进一步加快,增强起跳效果.因此,刘晨阳在起跳前由于身体重心过分下降而对起跳动作顺利完成产生了不利的影响.

3 结论

(1)我国少年跳高运动员刘晨阳在背越式跳高助跑最后一步动作技术中,助跑速度较低,身体素质上存在助跑速度能力较差,腿部力量基础较薄弱的问题.

(2)刘晨阳的助跑最后一步相关技术参数与国内外优秀跳高运动员相比存在明显差距,主要表现出腿部动作幅度偏小导致最后一步步长较小、蹬摆动作不够充分、蹬摆力量较差的问题.

(3)刘晨阳在助跑结束瞬间身体重心高度较低,最后一步支撑腿最大缓冲至支撑脚离地瞬间这一过程重心上升的幅度较小,没有为后续起跳阶段做好铺垫.

(4)研究结果表明,运动员助跑最后一步技术动作相关参数与国内外优秀运动员比较起来差距较大,没有发挥助跑的最大效益,提示优秀后备运动员有较大的挖掘潜力.

[1]张春合,尹小波.对背越式跳高部分技术和原理的审视[J].体育科学研究,2008,12(1):68 ~69.

[2]文超.田径运动高级教材[M].北京:人民体育出版社,1994:401~431.

[3]张军霞.我国优秀男子跳高运动员助跑“最后一步”技术的运动学分析[J].山西师大体育学院学报,2010,25(3):104~107.

[4]李国东,赵连甲.现阶段中国男子背越式跳高运动员助跑最后一步至起跳的技术分析[J].北京体育大学学报,2004,27(7):975 ~977.

[5]吴劲松,潘华山.男子背越式跳高运动员助跑最后一步摆动腿支撑技术的运动学分析[J].体育学刊2003,10,(2):112~115.