宁夏海原县农村居民慢性病患病现况调查及就诊机构利用分析*

2012-07-27宁夏医科大学公共卫生学院750004段晓娟

宁夏医科大学公共卫生学院(750004) 段晓娟 乔 慧

随着我国社会经济的发展,居民的疾病谱在逐步发生转变,居民死亡的主要原因已由急性传染性疾病转变为慢性非传染性疾病(简称慢性病)〔1〕。慢性病已成为影响农村居民健康的主要因素,2008年农村地区慢性病患病率由高到低依次为循环系统、肌肉骨骼系统、消化系统、呼吸系统、泌尿生殖系统、内分泌系统疾病〔2〕。为了准确了解农民健康状况及医疗服务需求情况,我们对宁夏海原县农村居民卫生服务需求和利用现状进行了调查,了解农村居民慢性病患病率、就诊机构利用等情况,探讨影响当地卫生服务需求和利用的主要因素。为当地政府制定相应的卫生政策提供依据,从而促进农民对卫生服务的利用,提高农民的健康水平。

资料与方法

1.资料来源 本研究资料全部来源于2011年2月底到3月初对宁夏海原县农民家庭卫生健康问卷调查所获得的数据,主要选用其中的入户调查数据(慢性病部分)及相关资料。

2.方法 家庭成员健康状况调查中样本户的确定,主要采用二阶段分层随机抽样的方法。具体过程如下:第一阶段抽样:抽取样本村,将海原县17个乡镇中的每个乡镇的所有行政村按照经济水平好、中、差划分为三类,采用随机抽样的方法(使用随机数字表按比例抽取)抽取40%的村庄,共计83个行政村作为样本村(各乡镇所包含的行政村数是按照宁夏卫生厅提供的村卫生室的数量来确定)。第二阶段抽样:确定样本户,根据每个行政村所包含自然村的数量,自然村少于5个的随机抽取2个自然村,自然村6个以上的随机抽取3个自然村,对现住的实有户数进行系统抽样或按村落方位整群抽样,每村抽取33户居民。总共抽取了2500户作为本次的研究对象。

3.质量控制 查漏补缺。现场调查时,严格按照调查表编制的程序执行,问卷填完时仔细检查,防止缺项。

4.调查内容 家庭基本情况(如人口、家庭收支)、家庭成员的人口学特征(如性别、年龄、职业、受教育程度等)、两周内患病及就诊情况、慢性病患病情况、调查前一年住院情况等。

5.资料的整理分析 对收集到的资料要经过多次审核,以保证资料的质量和完整性。对所有的资料用Epidata3.02软件进行统一整理和微机输入,采用SPSS统计软件包对资料进行统计分析。

结果与分析

1.社会人口学特征

本次调查海原县农村居民2500户,共计11137人,其中男性 5777人占 51.9%,女性 5360人占48.1%;回族 7380人占 66.3%,汉族 3709人占33.3%,蒙族43人占0.4%,其他民族共5人;被调查居民的平均年龄为30.43岁,中位数为26.00岁,65岁及以上年龄组757人占6.8%;未婚4861人占43.6%,已婚5883人占52.8%,离婚及丧偶者364人占3.3%,再婚29人占0.3%;人群文化程度均较低,没上过学的占30.2%,小学文化水平者占39.5%,初中文化水平者约占22.1%,高中及以上占8.3%;参加新型农村合作医疗的10837人占97.3%,参加城镇居民医疗保险的71人占0.6%,参加城镇职工基本医疗保险的21人占0.2%,参加商业医疗保险及其他的19人占0.2%,有1.6%的人没有参加任何医疗保险。

2.慢性病患病情况

2010年海原县农村居民调查前半年内慢性病患病率为9.7%(1083/11137)。经过标准化后,通过正态近似法计算u=7.01,P<0.05,说明海原县农村居民慢性病患病率低于2008年全国农村居民的慢性病患病率。

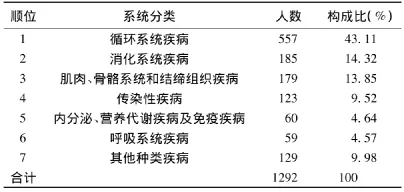

患病率较高的疾病按系统别(前六位)由高到低依次是循环系统疾病、消化系统疾病、肌肉骨骼系统和结缔组织疾病、传染性疾病、内分泌营养代谢疾病及免疫疾病、呼吸系统疾病。这六类疾病合计占慢性病患病总数的90.02%,见表2。其中,高血压、类风湿性关节炎、乙型肝炎、急慢性胃溃疡、其他类型心脏病、胆结石和胆囊炎患病率较高,在各种疾病患病率中居前六位。文化程度做了合并,分为没上过学、小学、初中、高中及以上,采用秩和检验分析,P<0.05,因此不同文化程度的人群慢性病的患病率差别有统计学意义,说明文化程度对农民的慢性病患病率有影响。

(5)多因素logistic回归分析

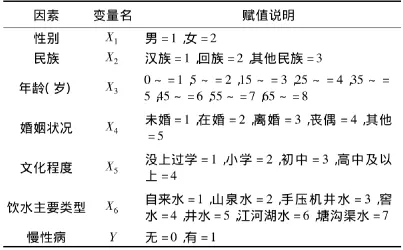

在α=0.05的水平上,以是否患慢性病为应变量,以性别、年龄、民族、文化程度、婚姻状况、饮水主要类型等因素进行逐步logistic回归分析。各变量的赋值见表4。

表3 2010年海原县农村居民不同性别、年龄、民族、文化程度慢性病患病情况

表2 2010年海原县农村居民慢性病患病系统别顺位

3.慢性病患病影响因素分析

(1)性别与慢性病患病的关系

海原县农村女性慢性病患病率为10.84%,男性慢性病患病率为8.69%,不同性别人群慢性病患病率差别有统计学意义,女性高于男性,说明性别因素对农民的慢性病患病率有影响(χ2=14.639,P<0.05)。

(2)年龄与慢性病患病的关系

不同年龄组人群慢性病患病率差别有统计学意义,说明年龄因素对农民的慢性病患病率有影响(χ2=1760.002,P <0.05),卡方趋势检验结果,P <0.05,可以说明随着年龄的增加,慢性病患病率逐渐上升。

(3)民族与慢性病患病的关系

海原县不同民族农村居民慢性病的患病率在统计分析时除回、汉族外统一合并为其他民族,不同民族慢性病的患病率差别无统计学意义,尚不能说明民族对农民的慢性病患病率有影响(χ2=0.497,P>0.05)。

(4)文化程度与慢性病患病的关系

海原县农村居民慢性病的患病率在统计分析时将

表4 慢性病7个可能的危险因素与赋值

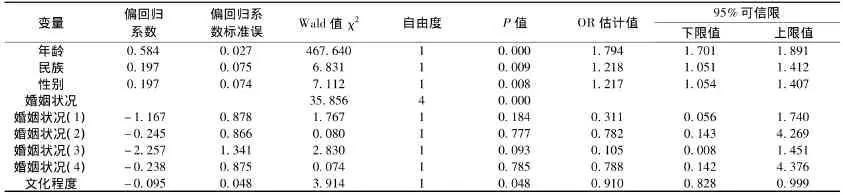

表5 2010年影响海原县农村居民慢性病患病的多因素分析

结果显示(表5),在检验水准α为0.05的条件下,年龄、民族、性别、婚姻状况、文化程度均有统计学意义,哑变量婚姻状况(1)、婚姻状况(2)、婚姻状况(3)、婚姻状况(4)均无统计学意义,说明婚姻状况为在婚、离婚、丧偶以及其他与未婚比较没有差异。其中,年龄、民族、性别、婚姻状况是慢性病的危险因素,文化程度是慢性病的保护因素。

4.慢性病患者在各机构的就诊情况

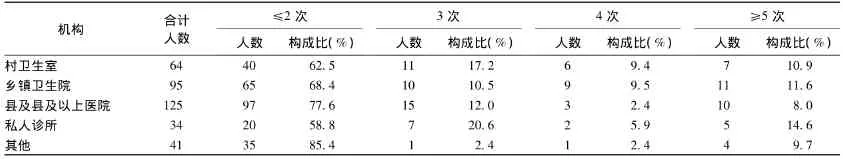

在所调查的慢性病病例中,去除对治疗情况回答有缺失值的病例,最后得到有明确治疗情况的慢性病病例数为359例,就诊率为3.2%。在接受治疗的农村慢性病患者中,有34.8%的患者在县及县级以上的医院,比例最高,其次是在乡镇卫生院治疗占26.5%,在私人诊所治疗的比例较低为9.5%。患者在各类医疗机构内的治疗次数见表6。

表6 慢性病患者在各类医疗机构内的治疗次数构成情况

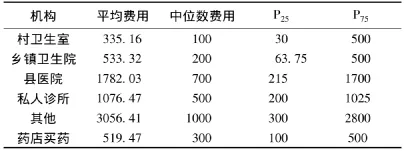

表7的费用是三个月内在医疗机构的报销费用及自己支付的费用之和,可以看出村卫生室和乡镇卫生院的费用是最低的,县级医院和私人诊所费用偏高。

表7 最近3个月内在各级医疗机构的治疗费用情况(元)

讨 论

本次调查发现宁夏海原县农村居民慢性病患病率较高的疾病系统别(前六位)由高到低依次是循环系统疾病、消化系统疾病、肌肉、骨骼系统和结缔组织疾病、传染性疾病、内分泌、营养代谢疾病及免疫疾病、呼吸系统疾病,这六类系统疾病合计占慢性病的90.02%。全国第四次卫生调查中〔3〕,农村的慢性病患病率以循环系统为最高,而在这次调查结果显示循环系统疾病排在首位,和第四次卫生服务调查的结果一致。海原县地处我区南部山区,属干旱地带,经济落后,饮用水基本上为窖水,窖水容易滋生细菌,这可能是导致消化系统疾病患病率较高的原因之一。

这次调查中海原县农民慢性病标准化患病率为10.9%低于第四次卫生服务调查全国农村慢性病标准化患病率13.2%。其中海原县农村居民慢性病患病率女性高于男性,说明女性的卫生服务需求相对要高于男性。由于海原县经济不发达,当地妇女不仅要做家务还要从事农业生产,繁重的劳动及经济地位的缺乏对女性健康和卫生服务可及性的影响极为不利〔4〕。

通过多因素logistic回归分析,在α=0.05的检验水准下,年龄、民族、婚姻状况、文化程度有统计学意义,而哑变量婚姻状况(1)、婚姻状况(2)、婚姻状况(3)、婚姻状况(4)均无统计学意义,说明婚姻状况为在婚、离婚、丧偶以及其他与未婚比较没有差异。其中,年龄、民族、性别、婚姻状况是慢性病的危险因素;文化程度是慢性病的保护因素,说明文化程度较高的人群,慢性病患病率相对较低,可能原因是文化程度较高者接触的健康信息较多,自我保健意识较强;文化程度越低者,对疾病的判断不准确,在不同程度上延误了治病的最佳时机。

在本次调研中,慢性病的发病随年龄增长呈增长趋势。老年人群未患慢性病或患有1种慢性病的人数少,患有2种或3种及以上慢性病的比例较多,可能原因是随着年龄增大,机体各项机能逐渐老化,机体抵抗力降低易患上各种慢性病,因此,对于慢性病的防治重点应放在老年人这个特殊群体〔5〕。

在就诊机构利用情况分析中,调查前3个月农村慢性病患者在各个医疗机构就诊次数为两次及两次以内的占大多数,其中在县医院就诊所占比例相对较高,说明农村慢性病患者在就医行为选择上更趋向于医疗水平较高的县级医院,这和现在人们生活水平提高,越来越注意自己的身体健康,也越来越趋向医疗技术较好的医院有关;而在村卫生室和乡镇卫生院就诊的比例为40.86%,可能与距离、费用、新农合报销比例等就医的可及性有关;同时,发现有些患者在调查前3个月没有寻求正式医疗而选择自己购药,这显示加强对患者健康教育和指导,具有十分积极和重要的意义。

政策建议

1.加强基层卫生机构服务能力建设,转变服务模式

疾病模式的转变给农村基层医疗机构提出了新的挑战,尤其是乡镇卫生院。为提高基层医疗机构对农村慢性病患者的吸引力,必须提高其医疗水平和服务能力,加强卫生服务人员业务知识和技能培训,提高农民对其服务水平的信心。同时,要进一步改进服务模式和内容,如大力发展健康指导、上门诊疗服务、建立家庭病床、康复指导和定期上门体检等项目。

2.加强对慢性病患者自我医疗的教育和指导

慢性病患者的自我医疗行为比较普遍,目前对自我医疗的效果还缺乏深入的研究评价,但提高患者的自我医疗知识和能力具有积极的意义。有关部门和人员必须加强相应的教育和指导,以提高自我医疗的效果和安全性。

3.加强对基层医疗机构的宣传,普及卫生知识,引导农村慢性病患者合理就医

农村居民对慢性病与行为危险因素之间的关系认知水平低,行为危险因素广泛存在,对健康的认识绝大部分还停留在“有病去医院”这个层次,尚未认识到预防对减少慢性病发生的重要性〔6〕。因此,应加强宣传,引导居民合理就医。乡村卫生服务机构要大力宣传自身提供的卫生服务的内容和优越性,同时要加强健康教育,提高农村居民的健康保健知识和医疗卫生常识,提高消费者的合理就医意识和能力,提高农村患者主动利用乡村卫生服务机构的思想意识和行为,引导慢性病患者合理寻求卫生需求,形成良好的就医行为。

1.董光辉,刘奇男,王曙光,等.丹东市城乡居民慢性病行为危险因素分析.中国卫生统计,2003,20(6):330-334.

2.段纪俊,施侣元慢性病流行状况、趋势与误区国外医学一社会医学分册,2005,22(4):117-179.

3.卫生部统计信息中心.2008年中国卫生服务调查研究:第四次家庭健康询问调查分析报告.北京:卫生部,2009.28.

4.庄润森,王声涌,梁万年,等.2001年青岛市农村居民疾病的经济负担及其影响因素分析.中华流行病学杂志,2003,24(3):196-198.

5.姜昌梅,韩少梅,张孔来.中国城乡老年人生活质量综合评价.中国卫生统计,2000,17(6):348-350.

6.李超,郝申强,田庆丰.2003-2007年河南省农民健康状况及影响因素分析.中国卫生统计,2010,27(5):488-490.