中国在美国直接投资的趋势、结构与障碍

2012-07-26冯明

冯 明

引 言

近十年来,中国对美国直接投资(Outward Direct Investment,ODI)的交易数量迅速增多,投资总额高速增长,自2007年开始,中国对美直接投资额更是每年翻番。2010年,中国对美国ODI的投资项目65件,投资总额约为54亿美元①(1)跨国直接投资额的数据统计有两种方法:其一是将直接母公司的所在国作为来源国,其二是按照资本利得的最终受益国(UBO)作为来源国。由于很多中国大陆进入美国的直接投资是通过在香港、开曼群岛等地注册的公司来实现的,因此通过第二种统计方法得到的结果更有实际意义。本文中所引用和计算的投资总额都按照第二种统计方法得到。也就是说,本文中的“来自中国的直接投资”指的是资本利得最终受益方位于中国大陆的直接投资。(2)由于统计的遗漏,这些数字都是对现实数量的最保守反映。。投资的行业不仅包括消费品制造、房地产等传统上中国企业具有比较优势的行业,也包括信息技术、物流等新兴行业;同时,这些直接投资分布的地域广泛,至少涉及到美国50个州中的35个州。

但是从目前看来,中国在美国直接投资(ODI)的绝对数额还很小,仅占美国全部外来直接投资总存量2.34万亿美元的0.3%。2010年,美国外来直接投资中占比最大的是欧洲,超过2/3;亚太地区中,来自日本、澳大利亚、新加坡的投资占比也比较大。需要注意的是,与巴西、印度等其他新兴市场国家相比,中国在美国的直接投资也相对要少。通常的解释是,巴西与美国地理上接近,而印度在文化上与美国更相似;但本文通过分析认为,除了文化差异、地理距离远、缺乏跨国企业管理经验等传统上对外直接投资都会遇到的障碍外;中国企业在美国的投资还面临着一些特别的障碍,主要表现在:政治障碍和大国博弈产生的障碍。这些障碍甚至构成了中国企业在美国进行直接投资的主要阻力。2006年中海油并购尤尼克的失败和2011年美国政府在华为并购三叶公司(3Leaf)中的干预,更增加了有意愿赴美投资的中国公司的恐惧,为中国在美国ODI的增长带来了不确定性。

中国经济在过去三十年高速发展的历程中培育起了一批优秀企业。随着企业自身的成熟和国内市场的饱和,这些企业中的一部分开始规划实施“走出去”战略,中国对外直接投资的规模还会不断扩大。根据Cheng&Ma(2007)①Cheng L K,Zihui Ma.China’s Outward FDI:Past and Future.SERUC working paper,no.200706001E,2007的预测,2015年中国的海外直接投资流向将达到500亿美元。亚洲协会美中关系中心的估算是,到2020年中国的对外ODI存量会介于1万亿美元到2万亿美元之间;而这其中必然会有不少的部分流入美国②Cheng&Ma(2007)的实证研究表明:东道国的经济规模对中国的ODI具有正向吸引作用,原因是开拓海外市场是中国企业对外投资的主要动机之一,这意味着美国等发达国家将越来越成为中国ODI的东道国。。

中国对美国直接投资的构成与趋势分析

从现状来看,中国在美国直接投资的规模还很小,仅占美国全部外来直接投资总存量2.34万亿美元的0.3%。但2007年以来,中国在美直接投资的交易项目数量迅速增加,而且投资总额几乎每年都会在上年的基础上翻番。2010年,中国企业在美国进行了65项直接投资,投资总额约为54亿美元。这些直接投资地域分布范围广泛,至少涉及到美国50个州中的35个州。

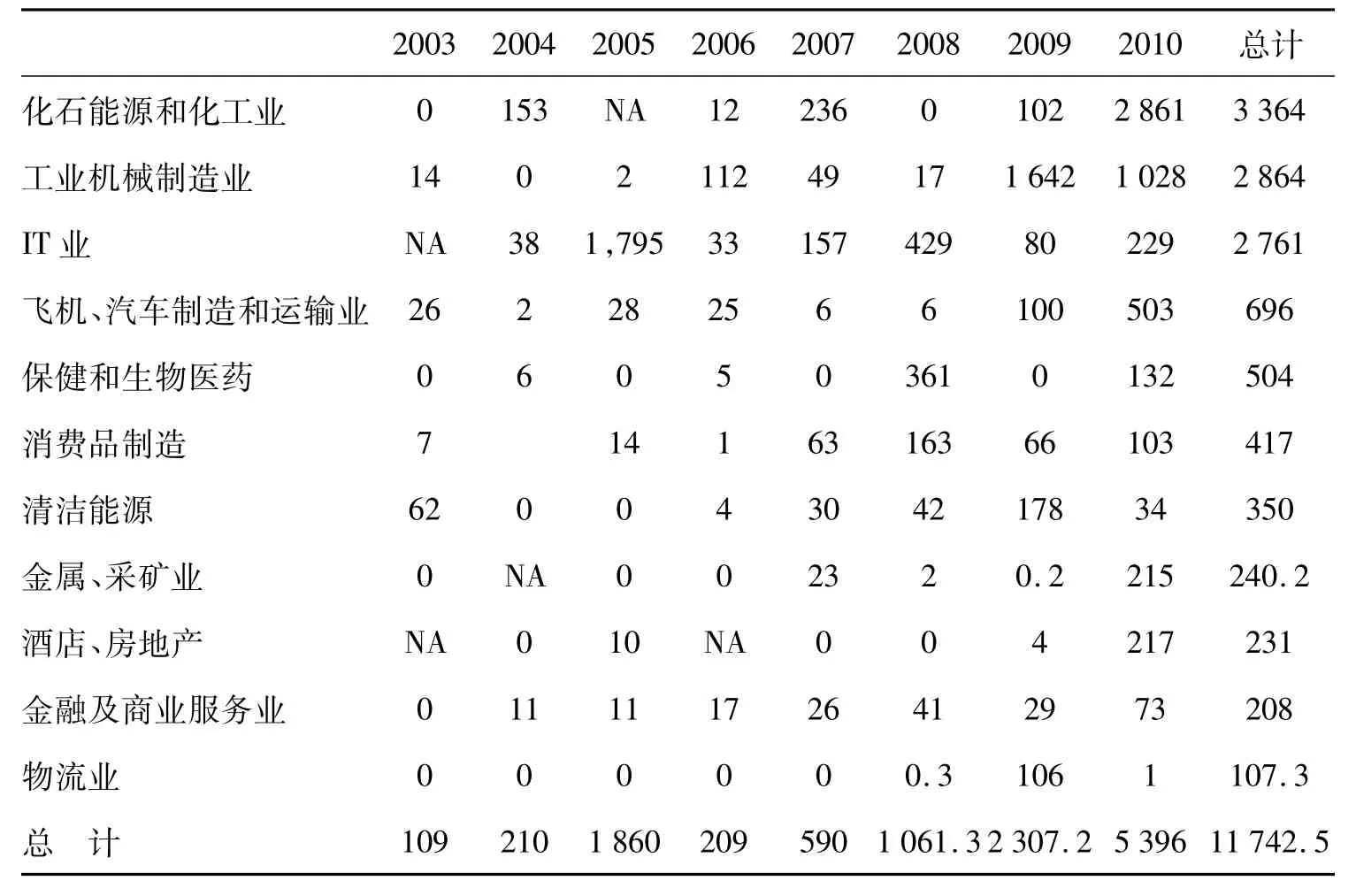

1.行业构成分析

从行业构成①该部分基于的数据来源于China Investment Monitor数据库。由于中国在美国直接投资的数据较为缺乏,是目前最详尽的细分行业数据。上,中国对美直接投资项目最多的是信息技术、消费品制造、金融及商业服务(见表1)。投资总额排前三位的分别是化石能源和化工业、工业机械制造和信息技术(见表2)。总体上看,信息技术、工业机械制造、化石能源和化工业、汽车制造、消费品制造是中国向美国直接投资最重要的行业。进一步细致地分析发现,信息技术和消费品制造的投资来源主要是私营部门,而化石能源和化工业的主要投资来源则是国有企业。而其他行业的投资者则兼有国有企业和私有企业。

表1 中国企业在美国直接投资项目数(2003—2010)

化石能源和化工业属于资本密集型行业,消费品制造和机械工业制造是中国企业传统上具有比较优势的行业,比较好理解。而信息技术、金融及商业服务也成为中国在美ODI的主要行业是很多文献及政策制定者没有预想到,甚至被忽略的。事实上,以华为、中兴等为代表的一批企业在信息技术行业的某些细分领域已经处于世界领先地位,这些企业正在迅速地进行海外投资、实施全球化布局。另外,在大量制造业企业投资美国的同时,中国的金融企业,尤其是银行,也开始进行海外网点建设,为中国企业在海外运营提供配套服务。因而金融及商业服务业也成为中国在美国ODI的重要分布行业。

表2 中国企业在美国直接投资项目数(2003—2010)

2.投资类型分析

外国直接投资的两种方式是绿地投资与兼并收购。绿地投资的优势在于能够在东道国“复制”类似于母国的厂房、企业,保持企业文化及管理上的一致性,尽可能保留企业原有的优势等。通常情况下,如果一个企业的比较优势是植根于企业自身的,那么它会选择直接在海外建立分厂,即绿地投资。比如上世纪70年代日本汽车制造商在美国的直接投资就主要采用绿地投资的形式,以求最大化复制日本企业在成本、运作管理等方面的优势。

相比于绿地投资而言,兼并和收购的好处在于能够使投资者更好地借用被兼并收购企业的已有资源,以实现优势互补,如品牌声誉、销售网络、客户群体、管理团队等。当投资方来源国与投资地的文化距离比较远,或缺乏跨国公司管理经验时,这一点尤其重要。通常情况下,发展中国家的企业(特别是亚洲企业)在欧美市场进行直接投资时,会倾向于选择兼并收购来利用本地企业的比较优势。兼并收购相比绿地投资的另外一个优势是速度快。由于绿地投资需要选址、规划、建设,在起步上会比兼并收购慢。因此,选择兼并收购的投资者会比选择绿地投资的投资者在市场进入方面获得“先发优势”,抢先占领市场。

从图1可以看出,从投资项目的个数上看,中国企业选择兼并收购方式的确实比绿地投资要多;但差距不大。2003年到2010年,绿地投资项目占总项目数的48.5%,兼并收购占51.5%。但从投资总额上看,兼并收购的投资总额要远大于绿地投资的总额,除了极个别年分外①2006年,兼并收购的投资总额小于绿地投资总额,这是由于当年存在单笔较大投资额的绿地投资造成的。对于2009年,更可能的原因是绿地投资的项目数远大于兼并收购的项目数。,兼并收购的投资总额约为绿地投资总额的4倍甚至更多。2003年到2010年的平均水平是,绿地投资占总投资额的22.9%,兼并收购占77.1%。

图1 中国企业在美国ODI的投资类型

3.投资来源构成分析

考虑到我国特殊情况,我们有必要从投资来源的所有制角度对中国在美国ODI进行考察。按照投资者的所有制类型分,国有企业赴美直接投资的项目数远小于私有企业,比例基本维持在2∶8与3∶7之间(见图2.a)。但是,从投资总额上看,国有企业的投资总额要大于私有企业(见图2.b)。这意味着国有企业的投资平均规模要大于私有企业。更细致的分析表明,国有企业的投资主要流入了化石能源、金融等部门,这是由中国国内的行业结构决定的,因为政策限制决定了这些部门的主体就是大型国有企业或国有控股企业。

注:数据来源为China Investment Monitor数据库;2006年数据缺失。

4.增长前景

中国企业在美国ODI在过去几年迅速膨胀,一个直接的问题就是这种高速增长的趋势会不会继续保持?本文得出的结论是肯定的。原因有二:其一,中国在过去三十余年的经济发展中,已经培育出了一批优秀的企业;随着国内市场趋于饱和、竞争加剧,这些企业中的很多将来会寻求“走出去”的国际化战略。其二,美国是中国产品的重要出口市场之一,但由于美国国内贸易保护主义导致的反倾销、反补贴等贸易摩擦案件的不断出现,曾经以出口为主的中国企业必定会寻求产业链的重新整合,以对外直接投资替代出口。

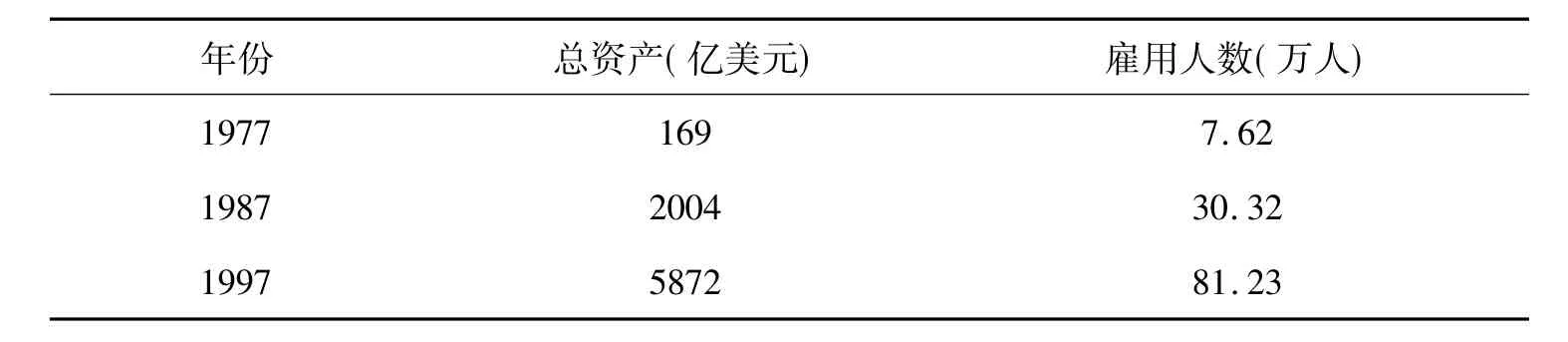

在这一趋势的判断上,日本是一个合适的可比对象。日本在其经济崛起的历程中,向美国的直接投资也经历了不同阶段。日本经济增长最快的时期是上世纪50年代到70年代,实际GDP年平均增长率超过9%。70年代之后经济增速开始放缓,1971—1975的实际GDP年平均增长率约为4.4%①梁军.日本经济走势与原因分析(1992—2002).亚太经济,2003(5):23-27。在高速增长期培育起来的日本企业在国内经济增长放缓之后迅速开始寻求国际化、开拓国外市场。

从表3可以看出:1977年,日本企业在美国拥有的总资产约为169亿美元,雇用人数为7.62万人;日本企业在美国ODI在接下来的20年里迅速增长。1987年,这两个数字分别是2 004亿美元和30.32万人;再过10年之后的1997年,在美国的日本企业拥有5 872亿美元的总资产,雇用人数为81.23万人。经历了二十余年的扩张之后,加之日本国内经济表现不佳,其对美直接投资开始趋于平缓。

表3 日本企业在美国直接投资的历史趋势(1977—1997)

2009年,在美国的中国企业拥有则总资产为190亿美元②“拥有总资产”要比“直接投资总额存量”大,因为前者还包括了除直接投资以外的其他融资方式得到的资产。,接近于日本1977年的水平。中国的情况虽然与日本有很大不同,但在经济发展阶段、企业成长历程上是非常相似的。在经过三十多年高速增长期之后确实也诞生和培育了一批高水平的、具有国际竞争力的企业。这些企业中的一部分在未来必定会走向国际化,而欧美等发达国家是它们的重要目标市场。因此,本文认为在未来10—20年内,中国企业赴美直接投资会出现类似于日本在1977—1997年之间的猛增。2007年之后中国企业在美直接投资额流量的连年翻倍说明这一趋势已经初现端倪。

基于美国视角的收益成本分析

1.中国ODI对美国的积极影响

已有的文献表明,跨国直接投资对东道国有“溢出效应”,主要表现在创造就业岗位和技术溢出两个方面。由于发展中国家向发达国家的跨国直接投资最近才兴起,对此溢出效应的实证研究还比较少。囿于数据的限制,本文无法通过严格的计量方法对中国向美国ODI溢出效应进行回归检验,而只能从统计数据和微观基础上进行分析。我们的结论是,不论在创造就业岗位方面还是技术溢出效应方面,中国在美国的直接投资都已经初步显示出来,而且在未来会有更明显的溢出。

第一,对美直接投资可促进美国就业。根据官方统计,2009年,中国企业在美雇用的员工约为4 300人①数据来源:美国经济分析局(BEA)。。由于统计遗漏和经济危机的影响,我们认为这一数字比实际的情况严重偏低。根据Rosen&Hanemann(2011)②Rosen D H,Hanemann T.An American Open Door?:Maximizing the Benefits of Chinese.Foreign Direct Investment,2011,由于中国在美的ODI中很大一部分是制造业投资,对劳动力需求比较大,他们推算中国企业在美国的雇员数至少在10 000以上。而由于制造业的产业链比较长,对上下游企业的带动大;因此,中国在美ODI还可以带动其他美国本土企业的扩大经营、就业岗位再创造,具有明显的溢出效应。

从创造就业的质量上看,2008年和2009年在美经营的中国企业及其分支机构的员工平均工资分别为66 400美元65 000美元,与其他欧美、日本等其他国家在美公司的平均工资接近③2008年其他国家在美分公司支付的年平均工资为72 000美元(BEA)。,而且比美国国内平均工资要高。

第二,技术溢出效应。很多美国政策制定者认为,中国企业研发投入少、技术水平不高,管理能力也比较差。因此,吸引来自中国的投资很难有技术溢出效应,在生产率上对美国的影响甚至可能是负的。对此,本文有相反的观点。原因有三点:

首先,尽管从整体上看,中国企业确实技术水平和管理能力相对于发达国家的成熟企业有很大差距;但由于“逆向选择”的存在,真正在美国成功设立分支机构或兼并收购美国企业的那一部分中国企业,在技术和管理上不仅远高于中国企业的平均值,甚至已经处于世界先进水平。同时,上文的分析已经证明高科技领域已经在中国对美直接投资中占有较大份额,比如说联想、华为、海尔、海信等。第二,产业技术的演变和更迭是有周期性的,20世纪六七十年代日本汽车公司在美国投资建厂时,很多美国汽车同行也不屑一顾,但到80年代很快就被日本汽车业赶超。第三,为了整合全球产业链、优化配置资源,更好地利用美国的人才、技术优势,很多来自中国的跨国企业选择将美国作为研发基地。2009年,中国企业在美的研发费用(R&D)为2 100万美元。仅华为一家企业在美国的分支机构就设有8家研发中心。随着一批高新技术企业在美国投资规模的扩大,在美中国企业的研发投入会有更快的增长。

第三,对美国经济安全的积极影响。由于直接投资与证券投资相比具有稳定性,厂房、仓库等投资在短期不会流动,从而影响整体经济;而且直接投资的增加可以加强两国经济的联系。因此,增加中国企业在美直接投资不仅可以减少金融资本快速流动对实体经济的冲击,也能促进中美两国的经济交流,促进双边信赖。同时,直接投资的增加还可以产生进出口替代效应,降低两国双边贸易的不平衡,帮助美国降低贸易赤字。

综上所述,中国ODI对美国的积极影响既包括创造就业机会、兼并收购溢价等直接收益,还包括技术溢出效应、改善美国贸易账户、增加竞争促进效率等间接收益。

2.中国ODI对美国可能的消极影响

中国ODI对美国的消极影响完全包含在美国的利益团体和政策制定者所表现出来的担忧上。接下来我们分析美国对于来自中国直接投资的担忧,可以分为两类:第一类是对于外国直接投资(FDI)传统上的担忧,这类担忧对于来自任何国家的直接投资都存在;第二类是针对中国的一些独有的担忧,主要表现在大国博弈、意识形态等方面,也是中国企业在美国进行投资的最主要障碍。

尽管随着经济全球化的加速,绝大多数国家都对FDI持欢迎态度,但FDI确实也可能给东道国带来一些负面的影响,至少这些负面影响经常被政策制定者提及。一般包括:逃避关税论、业务转移论、技术转移论等。逃避关税论(tariffjumping)认为外国投资者是为了逃避国际贸易的关税所以才在东道国进行直接投资设立新厂的,但这样会带来东道国关税收入的降低。业务转移论认为外国企业在东道国建厂或兼并收购之后,会重新配置生产流程,将“优质”的工作岗位转移到母国,而将一些不好的工作岗位转移到东道国。技术转移论认为FDI的主要目的是为了获取东道国的技术,从而将这些技术带回母国,为母国所用。但是大量的已有研究表明,这些负面影响要么不存在,要么很微弱以至完全可以被FDI的有利因素所抵消。也正是因为这一点,FDI已被绝大部分学者认为是加强经济全球化的重要途径,大部分国家都对FDI持欢迎态度。

除了这些传统的担忧以外,美国针对来自中国的FDI还有一些特殊的担忧。美国国内的利益团体和政策制定者通常认为的中国ODI对美国可能的负面影响主要包括如下几方面:

第一,中国经历了三十多年的高速经济发展,现在已经成为世界第二大经济体,甚至有可能在经济总量上超越美国。对于中国的突然崛起,很多美国人之前是没有意识到,甚至持怀疑态度的。另一方面,次贷危机之后美国经济又爆发出了很多根本性的问题。巨大的贸易逆差和财政赤字使得美国成为世界上最大的债务人,因而在面对来自世界最大债权人的投资(特别是兼并收购)时,美国人在心理上是有失落感的。这种失落感会从根本上影响美国对来自中国的投资的基本态度。

第二,由于中国和美国长期以来在政治、外交上的相互对立,以及美国一直以来在远东地区奉行的遏制中国的政策;美国严格限制高新技术,特别是涉及军事、国防安全的高新技术向中国的传播。美国人担心中国企业的在美分支机构可能会对美国的国家安全带来威胁。因此,在一些技术类的行业,美国对来自中国的并购非常限制。同时,对国有企业的投资也会更加谨慎。

第三,政府干预导致的不公平及资源配置效率的扭曲也是中国企业对美直接投资被驳回的原因之一。例如,由于中国国内对银行体系实行政府管制,因此美国的政策执行者会认为中国企业(尤其是国有企业)会获得更低成本的银行贷款,从而在并购中显现出优势。这对其他的竞争者不公平,而且会在全球范围内扭曲资本的有效配置①在中海油收购尤尼克案例中,这曾是持反对意见议员的主要论据之一。。

中国企业赴美投资的障碍分析

由于美国经济近几年的困境、中国的突然崛起、以及两个大国之间的微妙外交关系,加之缺乏交流和不理解,这些共同的因素导致了美国民众的失落感和对中国崛起的担忧甚至恐惧。当这种担忧成为大众的普遍情绪时,通过美国的民主体制传导到政策制定上,便形成了对中国企业在美国投资的直接政策上和政治上的障碍。

通过大量的案例研究和文献调研,本文认为:这些障碍已经对中国企业在美国进行直接投资形成了阻力,会影响和限制中国对美国ODI的进一步增长。

1.美国对外资的准入政策

美国对外来直接投资有三种限制:第一,美国法律明确规定限制外国直接投资进入某些行业。如核能、广播电视、航空运输、河运海运、采掘、捕鱼等行业等(OECD,2011)①Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD).OECD Code of Liberalization of Capital Movements,2010:140。这一类的限制比较少,而且在法律里有明文规定,中国企业在对美直接投资方面应完全避免相关行业。第二,威胁美国国家安全的外来直接投资将被禁止。负责审查一项投资是否危及国家安全的机构是外国投资委员会(CFIUS)。第三,外国投资者必须遵守美国相关法律法规中关于公司设立、运营等方面的规定,包括联邦及所在州的法律。如果一项投资违反了这些规定,也将受到限制。具体包括反托拉斯法、公司法、证券法、外贸控制法、环境法,以及各个具体行业的法规等。美国国内的主流观点是:美国现有的法律法规已经足以应对外国在美直接投资存在的问题了,没有必要针对中国设置单独的立法,如Globerman(2008)②Globerman S.Economic and Strategic Considerations Surrounding Chinese FDI in the United States.Asia Pacific Journal of Management,2009,26(1):163-183。

由于第一类和第三类限制比较明确,有确定的法律规定可以遵循,这两条并不对中国企业在美投资形成障碍。下文仅对第二类限制进行分析。事实上,基于国家安全的限制也是中国企业在美直接投资的最主要障碍。1990中国航空技术进出口公司(CATIC)收购Mamc制造有限公司,外国投资委员会审查后发现该并购对美国国家安全问题有重大风险,并建议总统禁止该交易。这是外国投资委员会关于中国企业对美直接投资最早的案例之一。最近的一些案例包括2009年西色国际投资有限公司对Firstgold公司的收购,2010年唐山曹妃甸投资有限公司对太阳能光伏发电和光纤技术供应商Emcore的并购,2011年华为并购三叶公司(3Leaf)等①由于案例不是本文的重点,价值篇幅的限制,本文不对这些案例进行具体描述,读者可以参阅相关年度的CFIUS报告。。

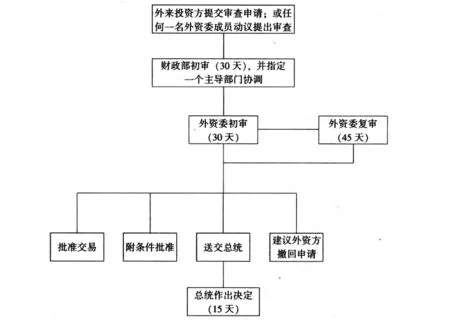

美国负责外资进入国家安全审查的是外国投资委员会(CFIUS)。CFIUS成立于1975年,其目的是为了保证美国国家安全而负责审查外来投资。1988年,国会通过的《综合贸易与竞争法案》中的“埃克森-弗罗里奥条款”使CFIUS开始发挥重要作用。该条款规定,总统可以以国家安全为由阻止外资并购,并将审查的责任赋予CFIUS。2007通过的《外国投资与国家安全法案》又给予了CFIUS立法委任,并扩大了成员范围。这些规定进一步增强了CFIUS的作用。

CFIUS的成员有9位正式成员:财政部长、司法部长、国土安全部部长、商务部部长、国防部部长、外交部部长、能源部部长,以及美国贸易代表和科技政策办公室主任。从CFIUS的成员构成可以看出,美国对外国直接投资的审查是非常全面和严格的,涉及国防安全、国土安全、能源安全、财政安全等多个方面②另外,一些白宫的官员还被指定为CFIUS观察员;国家情报局和劳工部部长是无投票权成员,分别负责在自己的工作领域内为项目涉及国家安全评估的方面提供建议。。同时,由于立法中没有定义国家安全,CFIUS在审查中有一定的自由裁量权,可以根据具体的案件及其背景作出决定③绿地投资并在CFIUS的审查范围之内。。

图4总结了CFIUS对一个项目进行国家安全风险审查的程序。通常,外来投资方要向CFIUS提出审查申请。但如果投资者未提出申请,CFIUS也有权主动进行审查。任何一名CFIUS委员在征得其他委员的同意后,均可提出动议。申请提交后,财政部会在30之内进行初审,然后指定一个主导机构进行该项目审查工作的协调。如果主导机构认为有必要,还可以延展审查期,进行复审。复审的期限是45天。CFIUS最终给出的审查结果可能包括四种:批准,附条件批准,建议外资方撤回申请,或者提交总统决定。如果CFIUS将某项目提交总统,总统有15天的时间做出最终决定。在项目审查结束后,CFIUS要将结果通知国会主要官员。需要指出的是,如果CFIUS事后发现投资方有提供虚假信息、或者附条件批准的项目进行过程中有违反所附条件,CFIUS都可以启动重新审查程序。

图4 CFIUS审查程序

2.政治干预

CFIUS审查是对美直接投资的必经程序,但这只是中国企业投资美国障碍的一小部分。而相比之下,各种利益集团和政治力量的干预则是阻碍更多中国企业赴美直接投资的主要原因。而且由于政治力量的干预不像法律和政策那样有章可循,因而对中国企业赴美投资的影响更大,甚至有可能使得一些潜在的中国投资者因此放弃了赴美投资。这一类的干预主要包括:

首先,一些利益集团为了保护自身利益,挑动国会议员阻止外国投资的进入,以避免竞争。虽然国会无权启动或直接介入CFIUS的审查程序,但议员们可以通过召开听证会、通过决议、甚至修改相关法律的方式影响CFIUS的审查决定。同时,国会CFIUS对有监督权。例如:鞍山钢铁公司2010年提出在密西西比州进行绿地投资后,美国钢铁游说集团的反对声音对美国国会造成了影响;在中海油收购尤尼克案例中,国会通过了一项能源法修正案,使得CFIUS的审批过程被延长,大大增加了中石油的并购成本。另一方面,一些政府官员本身就受到了特定行业或利益集团的支持,如果他们是CFIUS的委员,CFIUS最终的审查决定自然也会受到影响。

其二,国家安全机构的“鹰派”通过提供负面信息直接介入和影响CFIUS的审查。由于CFIUS在审查过程中需要大量的机密信息,而这些信息通常只可能通过情报部门和国家安全部门获取。而这些机构是中美关系中的鹰派,它们一直主张对来自中国的投资进行严格的限制。这些信息来源必然会对CFIUS的审查产生影响。例如:2007年,在华为和贝恩联合对3Com公司的联合收购案例中,美国国家安全机构质疑该并购可能导致华为获得美国敏感军事技术,最终华为和贝恩撤回了向CFIUS提交的审查申请。

另外,各种利益集团和政治力量的干预会通过媒体进一步放大,并通过舆论对参与并购的中国企业造成影响①2005年,海尔宣布有意收购MaytagCorp公司,美国媒体强烈渲染中国企业想要占有美国品牌,最终致使海尔退出竞购。。而这些负面的舆论会给潜在的中国投资者带来阴影。

总结和政策建议

本文通过对中国企业在美国直接投资的结构和趋势进行分析,发现尽管目前来自中国的投资仅占美国外来直接投资的很小一部分,但中国ODI的增长趋势是明显的,并且在接下来二十年内还将继续高速增长。与大多数发展中国家流向发达国家的直接投资相同,中国企业也更倾向于兼并收购而非绿地投资的方式。从投资项目个数来看,国有企业仅占中国在美ODI的约20%,私有企业的投资项目更多;但由于国有企业的单笔投资额平均而言更大,因而,从总投资额上看,国有企业要远大于私有企业。

中国企业在美国进行直接投资面临着非常复杂的环境。除了文化差异、跨国公司管理经验等传统挑战之外,由于中美两国大国博弈导致的特殊经济、政治、外交关系,使得在美国投资的中国企业还面临着更严格的国家安全审查以及政治干预的不确定性。

结合全文的分析,我们提出一下几点政策建议:

第一,美国应当保证外资相关法律法规的独立性,使CFIUS免受利益集团和政治家的不当干预。事实上中国企业在美国的直接投资是以商业目的为动机的。美国对外资准入已经拥有完善的立法和审查政策,需要做的是尽量避免这些机制被利益集团、政治力量不正当地干预。只有这些机制得以独立地正常运行,中国企业在美直接投资才能得到公正待遇。这样做也符合美国自身的国家利益。

第二,中美两国应当通过各种方式,努力增加对彼此的了解和信任。我们的研究发现,很多中国直接投资被驳回的原因是由于美国的政策执行者对中国和中国企业缺乏了解。中国企业在美的分支机构及其受益者,如供应商、销售商、客户等,应当努力通过切身的经历,加深美国各界对中国企业的了解。

第三,由于国家安全、意识形态等方面的因素,国有企业在对美直接投资中通常会受到更多的怀疑和审查,被美国国内相关利益集团和政治力量非议的可能性更大,因而中国的私有企业应当成为对美直接投资的主体。同时,国有企业可以通过组建合资公司、实施非控股并购等方式尽可能减少阻力。

第四,中国企业要主动提升跨文化经营的综合能力。由于大部分中国企业过去对外交往的经历主要来自于国际贸易而非海外投资;在实施“走出去”战略时,企业应该在跨文化沟通、跨国公司管理方面主动地学习和积攒经验。特别是在美国这样的复杂市场,中国企业还需要提升应对国际媒体和舆论压力的能力,要学会利用美国现行政治体制和政策机制。