唐宋元历史时期石家庄书院初探

2012-07-24吴洪成张会哲

吴洪成,张会哲

唐宋元历史时期石家庄书院初探

吴洪成,张会哲

(河北大学 教育学院,河北 保定 071002)

唐宋元历史时期,石家庄书院经历了由初建到蓬勃发展。全国大部分地区书院的发展大多在两宋时期,石家庄书院同期水平与全国其他地区书院发展态势相比,明显落后。但元代石家庄书院却保持着一种上升趋势,就河北省域而论处于前列。相对于全省书院分布,石家庄书院分布比例相对较高,其书院的历史人文环境和教育教学理念为石家庄教育文化的发展奠定了基础。

石家庄;书院;唐朝;宋朝;元朝;管理与教学

一、唐宋元时期石家庄书院概述

学界一般认为,书院一词最早见于唐代(618—907年)。唐玄宗开元年间(713—741年)置丽正殿书院、集贤殿书院。这里所称的书院是兼具某些政治职能的图书搜集、整理与收藏的机构。唐代也有一些私人读书处被称为书院,基本上是学者个人读书或研讨学问的场所,其中虽有极少数书院已有讲学活动,具有社会教育功能,但作为书院制度上处于肇始时期。五代十国期间,南唐境内已有几所书院。据当代书院史著名专家邓洪波先生所著《中国书院史》(上海东方出版中心2004年版)的统计,合计地方志中的记载和唐诗中的记载,唐朝全国共有地方书院49所,河北共有3所书院名列其中,在石家庄地区的西谿书院最为著名。这也说明当时石家庄书院在河北社会文化史及教育史,乃至全国都占有一席之地,同时也反映了河北唐代书院的办学根基深厚,学术底蕴扎实。

唐代河北的3所书院中,除2所位于现今的保定地区之外,鹿泉市与元氏县毗临的西谿书院引领了石家庄书院的发展。可以说西谿书院是石家庄书院发展的源头,点燃了石家庄书院的星星之火。书院的选址依托山水之林,景色秀美之所,故依仗险峻巍峨的封龙山建立的西谿书院,使秀美的封龙山美景让世人熟知,也成为后来建立其他书院的必要条件,包括扬名北国中原地区的封龙书院也在其中。

西谿书院,在封龙山龙首峰西面。封龙山属于南北走向的山脉,东西11公里,南北10公里,西倚雄伟太行,东望广袤平原,宛如盘绕欲飞的巨龙,俗称飞龙山,是一座历史文化名山。相传是大禹在这里治水,把蛟龙封于此山,故名封龙山。山上有一通东汉时期的碑刻,叫做《封龙山之颂碑》,上面记载此山说:“天作高山,实惟封龙,平地拔起,灵亮上通,嵯峨峭峻,高丽无双,神耀赫赫,理物含光。”险峻巍峨的封龙山透着钟灵秀气。

封龙山自古是文化教育发达之区。最早见诸记载的,可远溯公元41年,即东汉建武十七年,著名学者伏恭迁常山(正定)太守,敦修学校,并亲临讲授经学。伏恭于东汉光武帝建武四年(28年)任剧县(今属山东)令,视事13年,以惠政清廉闻名,州举其政绩优异,太常试第一,被征为博士。其学派流传山东、河北,称为“伏氏学”。东汉明帝永平四年(61年)迁升为司空,儒者皆以为荣。后来,学者李躬开始在封龙山收徒讲学。西谿书院为“唐隐士姚敬栖遁之所”。宋代曾得到“九经”,张著任山长时,复加修葺。“九经”是九部儒家经典的合称,它相对于汉代经学教育中由太学五经博士所执掌的《诗》《书》《礼》《易》《春秋》5种经学学科而言的。唐代中央官学“六学二馆”中将经学仍作通识必修课程,但名称、程度有别,并在沿袭汉代今文经学、古文经学与师法、家法的基础上演化为“九经”:包括《三礼》(《周礼》《仪礼》《礼记》)、三传(《左传》《公羊传》《毂梁传》)和《易》《尚书》《诗经》。它们分为大、中、小经,是唐代国子学、太学、四门学各中央学校学习的主要课程,亦是唐代科举制度《明经》科考试的主要内容。从中得知西谿书院的创设约为唐末五代,至宋初仍沿袭唐代经学的版本及体系内容,而教学内容的设计及组织方法应属较为正规,且程度、水准达到高等教育水平。

书院这一独具特色的文教机构在宋代形成制度,并在较短的时间内成为一种快速崛起的教育教学组织形式。但与此气象形成鲜明反差的是两宋时期的河北书院发展却相当缓慢,数量极少,落后于全国其他地区。在全国各地书院蓬勃发展之时,河北书院的发展并没有以唐朝书院发展的良好态势为基础形成新一轮攀升的繁荣景观。

据可见的文献材料,目前可知两宋320年的时间,河北一地仅有的5所书院,分布在石家庄地区的书院就有3所,分别是封龙书院、中溪书院、西溪书院。另外两所是分布于保定安国的张子书院、邢台的龙冈书院。这就突出了石家庄书院在宋代书院教育中的地位,特别是李昉创建的封龙书院奠定了以封龙山为背景的书院文化教育发展。

封龙书院,又称龙山书院。在石家庄元氏县境内封龙山南麓,宋初李昉创建。从李昉本人的生卒年代可知,封龙书院的创建应是在北宋初年,具体的创建时间不详。《元氏县志》中记载:“封龙书院在县西北封龙山下,相传汉李躬授业之所,唐郭震,宋李昉、张皤叟,金李冶,元安熙皆尝结庐讲学于此。有孔颜曾三石像,盖即诸儒所建,朝夕敬事者。后书庐圮。”书院原有讲堂、读书窑洞等,今已不可见,但书院遗址尚存。院内有两眼清泉,一曰蒙泉,水清而甜,是书院饮炊之水源。另一曰墨池,又称洗笔池,池水墨黑,相传为古人洗笔之处。

封龙山现为河北省省级风景名胜区,与天桂山并列,但在有关旅游类书籍中鲜见封龙山的资料信息,看来当代的保护及开发有所不及。诚然,封龙山只是一座享誉河北西南部的教育文化名山,与具有体现明末崇祯皇帝朱由检为暮年归隐设计的行宫青龙观的天桂山相较,显然缺乏感召力,而后者因其政治神圣及王朝兴衰所潜藏的奥秘也会更吸引人们的关注。这一切都应该自在情理之中。

李昉(925—996年),字明远,深州饶阳人(今河北饶阳县人)五代至宋初著名的文学家、史学家。后汉乾佑年间(948—950年)进士,为秘书郎,改右拾遗,集贤殿修撰。后周显德中(954—959年),擢主客员外郎、知制诰、集贤殿直学士,加使馆修撰、判馆事,迁屯田郎中、翰林学士。宋初,加书舍人,协同薛居正纂修《五代史》。太宗即位,加户部侍郎,受诏与扈蒙、李穆、郭贽、宋白同修《太祖实录》。迁工部尚书兼承旨,改文明殿学士、参政政事。末几,拜平章事,兼修国史。李昉和厚多恕,不念旧恶,太宗尝称为善人君子,幼学于封龙山书院。张皤叟尝聚徒讲学于封龙山书院。另外又主持编撰了《太平御览》《太平广记》《文苑英华》等几部宏篇巨著,是中国古代著名的文献典籍,这样一位大学者所创建的书院,可以想见它的教学水平和影响。

据现代教育学原理,决定办学效果与质量的核心因素有3方面:教师、学生及教育资源与环境。其中教师的素质、能力及教育智慧充分地体现了教育力量在组织、引导学生学习及发展中重要的功用或价值,是教育性活动中呈现干预、塑造必要性的符号喻意。“名师出高徒”这一古谚带有教育学命题普泛性的特征。由李昉这样一位大学者、海内一流大师所创建的书院,也就可以想见它的教学水平和影响效能之卓著了。由此可以推测:封龙山是区域性历史文化名山,封龙书院是宋代的名校。

中溪书院。有关的书院文献称河北元氏县有中溪书院,宋初李昉建。当代方志资料对此有进一步说明:“在龙首峰下,宋李昉、张皤叟、金李治等相继授徒,学者甚众。”由此可以判断,其创办年代与封龙书院相近。北宋时“山长张蟠叟诸人相继聚徒常百人”。这是当时河北最大的书院,在河北教育史上具有重要历史意义。学者众,生徒也不会少,在“学者甚众”的描述中,可以推断当时中溪书院盛极一时的状况,名流大师在此宣讲授徒,远近向学之士诚心而至,潜心钻研学习,可见其办学规模较大。

西溪书院。有关的书院文献同样作简略记述:河北元氏县有西溪书院,宋张著建。现代方志资料及学者著作对此作了拓展。“在龙首峰西,唐隐士姚敬栖遁之所,宋有《九经》,张著曾为山长”。宋代西溪书院的情况可从元人安熙的诗中窥见一斑,诗云:“世道有升降,乾坤几消磨。谁知昔年中,师生此弦歌。我来爱佳名,策杖时经过。深寻得遗经,山径信非讹。”可见西溪书院在宋代是师生弦歌肄业之所。

元代(1279—1368年)是蒙古族统治下的封建王朝,中国千余年封建王朝统治中第一个统一全国的少数民族政权。在幅员如此辽阔的疆域内,居住着处于不同社会发展阶段的许多民族,以及由各不同民族建立起来的政权,他们的生产力发展水平和文化教育、科学技术发展状况是迥然有别的。元朝政府对于书院采取奖励政策,积极加以保护和提倡。在书院发展历程中,元朝一大贡献就是将书院和理学推及至北方各地,而此一时期书院发展最显著的特征就是书院官学化。

摆脱宋代书院停滞落后的局面,元代石家庄书院开始发展。元代共有书院406所,其中新建书院282所,修复旧有书院124所。直隶省新建书院20所,重建书院2所,共计22所。由于朝代及历史的变迁,河北省所辖范围与当时的直隶省所辖区域有所区别,当时以现今河北省的行政区域的书院发展作为研究对象,去除元代北京、天津等地域内4所书院之外,河北省拥有18所书院,在当时的全国各省书院中排在第9位。据王兰荫所著《河北省书院志初稿》(国立北平北京师范大学出版社1936年印行)及河北省有关方志资料整理而成的统计,位于石家庄地区的有6所书院,分别是滋溪书院、乐善书院、太行书院、壁里书院、封龙书院、中溪书院。依照目前行政区划,河北省共有11个地级市,石家庄从数量上居于首位。这一大致的比较优势排名,却可以最直接体现石家庄书院数量由宋至元的蓬勃发展。诚如有的学者所描述的那样:由于统治者的大力提倡,这一时期河北书院有所发展,一些书院在全国享有较高声誉,如见于《续文献通考》中河间毛公书院、景州董子祠书院、宣化景贤书院等,都是有较高知名度的书院。毛公书院与董子祠书院为河间路总管王思诚创办,景贤书院为丞相康里脱脱所建,并受到朝廷赐额以示褒扬。著名数学家李冶主持元氏中溪书院,在封龙书院和中溪书院传授数学知识,开创了我国古代书院实施科技教育的先河。理学家刘因创办主持的静修书院,传授宋代理学思想,为理学在北方的传播作出重要贡献。文学家苏天爵创办新乐滋阳书院也有一定声望。至元年间(1264—1294年),获鹿(今河北鹿泉市)高健曾师承刘因,此后,高健在获鹿城北阎同村刘因讲学处创建太行书院,并“筑静修祠”于书院内,收徒讲学。

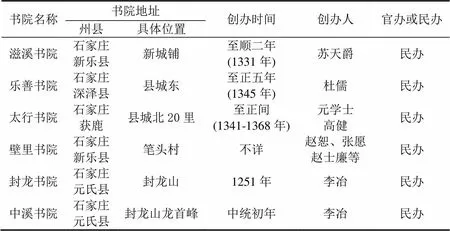

表1 元代石家庄书院统计表

注:据王兰荫《河北省书院志初稿》(国立北平北京师范大学出版社1936年印行)及河北省有关方志资料整理而成。

以下选择其中部分书院略加介绍:

乐善书院。在深泽县东故罗村。元至正五年(1345年)乡人杜儒创建,元顺帝妥懽贴睦尔闻而义之,擢为教授,赐以兹名。

壁里书院。在新乐县西45里笔头村,村内有先师孔子庙,邑人赵恕、张愿、董愿创建。在(乾隆)《正定府志》卷8“书院志”及(光绪)《畿辅通志》卷115“学校志”又称“璧里书院”。明成化二年(1466年),知县张静同邑绅马宗仁重修。书院的创建人不同文献中有不同的说法:《新乐县教育志》记为“赵愿”,(光绪)《新乐县志》为董愿、赵士廉创办。有关该书院的设学情形、环境及设施可见资源匮乏,惟据元代真定(今河北正定)籍教育家苏天爵在《滋溪文稿》卷3《新乐县壁里书院记》(1913年天津徐氏刻本)所称:新乐县永寿乡赵氏兄弟,“仅有中人之产,其父孝弟力田,兼通阴阳五行之说,母亦贤明,延师以教其子。久之,乡邻从学者众,簧舍至不能容,始捐家赀,修建书院。中为礼殿,以祠夫子、颜、曾、孟,十哲列焉。前树仪门,翼以两庑,后为讲艺之堂,东西栖士之舍,合五十楹,坚完可久。割侠神里田三百亩,以禀师生。经始于至正四年三月,告成于七年五月。监察御史杨君俊民,表以书院之号,郡县之官既蠲除差役,复言于朝,请设学官,欲其规制永久而弗替也”。至于其它内容无从知晓,只能存此待查。

太行书院。在获鹿县北20里,元大学士高健退隐归田,设置书院,“以教授来学,不一二年从游者百余人,今废”。可以看出,由于元代统治者实施了一系列教育措施,包括尽量争取和吸收宋代原有的文官、武将,利用汉族知识分子,大力提倡程朱理学和宗教;继续推行科举制度;注意保护和奖励学校教育和书院制度等,书院的发展数量与规模上都有所增长。“选老成之士教之,或自愿招师,或自受家学于父兄者,亦从其便”。这显然是为了适应宋代文人和汉族子弟不愿入官学的实际情况而放宽的政策。元朝政府对于书院采取同样的奖励政策,积极加以保护和提倡。早在元太宗八年(1236年),行中书省事杨惟中征宋时,就收集大量宋儒所著书籍送到燕京,并建立宋儒周敦颐祠,设立太极书院。这是元代建立的第一所书院,也为全国书院的恢复和创建树立了信心。元朝政府不仅在政策上保护并鼓励创立书院,而且还采取一系列切实的措施扶持书院的发展。主要措施有4个方面:1)为书院赐匾额。2)为书院设立专立的官员,并授予官衔,领取官俸。至元十九年(1282年)颁布的《郡县书院官职员数》规定“书院设山长两员,钱粮官一员,学正、学录各一员,斋长、教谕各一员”。山长级别与州府儒学学正相同,所领俸禄也是每月粮米三石,钞三两。3)恢复书院的学田并拨给书院经费。4)书院肄业的学生与地方官学学生享受同等待遇。这一切都促成了元代石家庄书院教育得以拓展提升的历史渊源。

二、元代石家庄著名书院举要

宋代石家庄书院处于发展的暗淡时期,河北仅有的5所书院中就有3所集中在石家庄,展示了封龙山及石家庄书院在河北古代教育中的地位。元代石家庄书院增至6所,此处选择其重要的2所加以考察。

(一) 滋溪书院

滋溪书院又名滋阳书院、滋阳书堂,在新乐县西南古新市(今石家庄正定新城铺),元至顺二年(1331年)创办。滋溪书院为元参政苏天爵幼时读书之所,也是由苏天爵创办。元代后期学者安熙,思想家、教育家虞集均在此讲学,尤其是虞集作为苏天爵之师,他钟情并极力推崇滋溪书院,由此所产生的教育影响明显增大。

苏天爵(1294—1352年),元代国子监监生,著名文学家、历史学家,字伯修,真定(今河北正定市)人,因居滋水之畔,人称滋溪先生。苏天爵少时从安熙学习,后又以吴澄、虞集等为师。历任大都路蓟州判官、翰林国史院典籍官、湖广行省参知政事、江南行台监察御史、集贤侍讲学士兼国子祭酒、江浙行省参知政事、大都路总管等职,著作有诗稿7卷,今佚。另著《春风亭笔记》2卷,撰《元朝名臣事略》15卷、《滋溪文稿》30卷。

安熙(1270—1311年),元真定藁城(今属石家庄市藁城县)人,字敬仲,号默庵,自幼随祖父学经书,宗刘因,竭力阐发朱熹之学,在家乡执教数十年,终身未仕,有《默庵集》行世。他又曾主持封龙山封龙书院,为谱写元代河北书院教育辉煌篇章作出了应有的贡献。

虞集(1272—1348年),元临川崇仁(今属江西),原籍四川仁寿人,字伯生,世称邵庵先生,就学于当世大儒、教育家吴澄。元成宗大德初,入京为大都路儒学教授、国学助教。元仁宗时(1312—1320年)为集贤修撰。泰定初为国子监司业迁秘书少监,与集贤侍读学士王约执经从天子幸上都,用蒙、汉语讲解经书,升翰林直学士兼国子祭酒。文宗时(1328—1331年)任奎章阁侍书学士,受命与中书平章赵世延等修撰《经世大典》。任集贤修撰期间,因会议学校,乃作《上议学校疏》曰:“师道立则善人多。学校者,士之所受教以至于成德达材者也。今天下学官,猥以资格授,强加之诸生之上,而名之曰‘师’尔。有司弗信之,生徒弗信之,于学校无益也。如此而望师道之立,可乎?下州小邑之士无所见闻,父兄所以导其子弟,初无必为学问之实。意师友之游从,亦莫辨其邪正。然则所谓贤材者,非自天降地出,安有可望之理哉!为今之计,莫若使守令求经明行修成德者,身师尊之,至诚恳恻以求之,其德化之及,庶平有所观感也。其次则求夫操履近正而不为诡异骇俗者,确守先儒经义师说而不敢妄为奇论者,众所敬服而非乡愿之徒者。延致之日讽诵其书,使学者习之,入耳著心,以正其本,则他日亦当有所发也。其次则取乡贡至京师罢归者,其议论文艺,犹足以耸动,其人非若泛泛莫知根柢者矣。”针对当时师道不立,师资困顿,士风、学风低落衰微的状况,倡言尊师,并提出重建“师道”的对策。虞集著有《道园学古录》50卷,其中“书院记”15篇,可见其关怀、促进书院事业的挚情,可谓一代书院教育家。

虞集主张读圣贤书、造就圣贤之士,多次强调“我国家表章圣经以兴文化,各地书院授圣贤之书,以教乎其人”。并将其教育主张贴之于国子墙壁,称“今吾学之所讲,其书,易、诗、书、论语、大学、中庸、孟子;其道,则尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔子。所以明其道者,颜、曾、思、孟、周、程、邵、朱之言”,“舍此无以为教矣”。读圣贤书之目的在于深明经义,“使不至于陷于差谬,必至于圣人而后已”。主张学、辨、思、行相结合,学即导学,辨即论辩,思即慎思,强调笃行。笃行的先决条件是知,知愈明则行愈力,两者结合则能经世致用。

虞集不仅作为滋溪书院创办者苏天爵的业师,以知识、思想,尤其是专业精神、教育学说教导、引领门生弟子,而且还直接撰文描述、介绍滋溪书院,并饱含其讲学论道、切磋研讨的浓厚心怀。如《赋苏伯修滋溪书堂诗》:“滋源恒伏流,春雨川乃盈。林畴广敷润,草木俱繁荣。林深见游悠,仰乔有鸣莺。君子乐在斯,斋居托令名。积学抱沈默,时至有攸行。抽简鲁史存,采诗商颂并。禹穴追马公,湘江歌屈生。纫兰不盈握,伐木有馀情。浩然欲浮海,归兴还濯清。方舟我为楫,白发愧垂缨。”元代诗人潘纯撰有《题苏伯修滋溪书堂诗》,对此作了进一步揭示:“华屋书充栋,清溪树拂檐。波光浮藻井,云影乱牙签。四世风流在,诸生礼数严。归来谢宾客,长日下疏帘。”上述两首诗生动描绘了滋溪书院的环境和师生状况,从中我们可以推想师生在此期间读书研习的情景。

(二) 封龙书院

唐代著名学者梁载言在唐代地理总志《十道志》中称:“封龙,河北之名山也,本名飞龙山,山势如伏龙欲飞举状,峰峦泉石,回环错列,称为奇胜,其聚著者为龙首、熊耳、华盖诸峰。晋永嘉三年,幽州都督王浚遣其将祁弘率鲜卑击石勒,战于飞龙山,勒大败。”封龙山文人荟萃,文化发达,兴学之风盛行。至元朝更是进入封龙书院发展的鼎盛和辉煌时期,而这种高潮的出现是与当时的著名学者李冶、安熙及元好问的教学活动紧密相关。

李冶(1192—1279年),字仁卿,号敬斋,金元之际河北西路真定(今河北栾城县)人,著名数学家。金大正七年(1230年)以词赋登进士第,授均州(今属河南禹县)知事。开兴元年(1232年)蒙古军攻陷鈞州,乃微服渡河,流落忻、山享间(今山西忻县、原平一带),由词赋转向算理研究。元世祖忽必烈闻其贤,召至潜邸,问治天下之法,答以“立法度,正纲纪”。晚年居元氏封龙山(今河北石家庄鹿泉市与元氏县交界处),时年在蒙古宪宗元年 (1251年),李冶从此结束了流亡生活,从山西东归,定居河北。“冶晚家元氏,买田封龙山下,学徒益众”。他潜心治学,主讲书院,诲人不倦。为接纳更多学子求学,在乡民及真定路都元帅使史天泽、真定督学张德辉和著名学者元好问(李冶好友,时隐居获鹿县,即今石家庄西郊鹿泉市)等人支持下,修整李昉讲堂,重振封龙书院。至元二年(1265年),元世祖忽必烈以学士召见,就职1月即辞去,返归封龙书院讲学授徒。

李冶晚年家居元氏是有历史渊源的。他幼年曾在元氏县县学读书,在李修生主持编纂《全元文》所收入《真定府元氏县重修庙学记》(江苏古籍出版社1997版)中说:“泰和中,胡沙虎知大兴府事,蔑弃王法,虐杀不辜。我先人东平府君,列职推幕,不忍庶戮之横,日争曲直。虎积阚怒,欲陷先人死地”,“先人亦虑苕折卵破,尽遣幼弱还里闾。当时冶垂髫儿,因挟书从师元氏县学中,常顾觇其礼殿巍如,两庑翔如,论堂邃如,斋房缜如,门楣闳如,垣墉环如,园圃缛如,丰碑矗如,高树蓊如然,目击其盛美,而童心懵其所以为美也。”元氏县县学在李冶幼小的心灵中留下了深刻的印象。李冶回到元氏,教授学子,为何要选择封龙山?这与他嗜好山水、恬淡自然的性情不无关系。据苏天爵所著《元朝名臣事略》卷13记载:“先生(李冶)平生爱山嗜书,余无所好。”而封龙山自古就是河北之名山。无论是官办书院还是私立书院,学术空气都较浓厚,可以自由阐述自己的学术观点,没有太多的拘束。在书院讲学,也是减少心理负担的一种选择,因而从事的人很多,那些淡泊名利,讲求修身之法的儒家学者都愿到书院讲学,书院成为一个与元朝统治政权保持一定距离的庇护所。李冶自然是属于这种情况。以上所引著作也记载了李冶买田封龙山下,聚徒讲学,并重建了封龙山书院的经过:“晚家元氏,买田封龙山下,以供饐粥,学者稍稍从之。岁久,从游者日益多,所居不能容,乡人相与言曰:‘封龙山中有李昉读书故基,兵革以来,荆棘湮废不治。若芟而葺之,令先生时憩杖屨,而栖生徒,岂不为吾乡之盛事?’以告先生,先生欣然从之,则相与聚材鸠工,日增月积,讲堂斋舍以次成就。旧有大成殿倾欹,又重新之。”书院重建于何时,从《事略》记载中可作一大致推测:“未几,朝廷闻先生贤,安车聘之。既至,奏对称旨,欲封以要职,先生谢曰:‘老病非所堪也。’恳求还山,朝廷知不可留,遂其意。”这是忽必烈第二次召见李冶时的情景,这一年是公元1261年,此时刚刚重修了书院不久。

相对于唐宋而言,元代科举实行的时间短、规模小、录取人数少,且带有浓厚的民族歧视色彩,并且不是元代选官取士的主要途径。元代选官的主要标准是门荫特权和血统,元代统治者对科举取士的相对轻视使科举的发展极不稳定,出现时兴时废的现象,再加上科举录取名额太少、及第授官品次较低,元代科举对应考者没有明确的学历要求等因素的影响,因此学校与科举关系相对疏远,但科举对学校教育的影响依然相当强大。元代的中央官学、地方官学、书院及各种私学都受到科举制度的影响,甚至逐渐成为科举的附庸。元代的各级儒学、书院、庙学甚至私学,教学内容就以四书等儒家经典和程朱理学对儒学经典的注释为主。

考诸封龙书院重修时间恰在元初。由于元代初年社会大变动刚刚结束,科举制度还没有恢复,生徒在书院中的学业不可能为科举考试作准备,而是为了道德的圆满、学业的完成。而担当实际教职的教师又多是受传统文化影响极深的儒者学士,因而元初书院的教学很自然地充满了对“圣贤一脉”传承的关怀,对中原文化的钟情和保护。封龙书院在元朝北方是重建较早的,受元代初期南方书院教学内容北传的影响,课程内容自然也离不开对程朱理学的学术思想的承袭与传播。李冶在封龙书院主要向学生传授赵复(元代大儒)、许衡(赵复传人)之学,并旁及天文、数学。在李冶的影响下,许衡、赵复的理学思想在真定地区兴盛起来,而且在封龙书院,李冶培养了许多很有作为的知名人物,元代学者袁桷在《清容居士集》所收入的《封龙山书院重修记》中载:“世祖皇帝以盛德深仁正位篡图,二年,始立翰林院,真定李文正公首以硕德耆寿,俊召为翰林学士,未几,告老,以归隐于封龙山,封龙山在恒山之阳,公幼侍东平府君受业焉地。旧有书院,兵革蹂躏,公拮据尽力以成之,故其居朝廷也,食息不忘兹山。天子察悯其志,俾食致政之禄以终老。于是公作新斯文,远近之士咸秀出。暨公下世,逾二十年,其从公而显者,曰史忠武公诸子:曰杠、曰(阙)、曰杞、曰辉,廉访使荆幼纪,集贤学士焦养直,廉访佥事张翼,宣抚崔某,其余赞成均授乡里,名不能悉数。而真定之学者,升公之堂,拜公之像,未尝不肃容以增远想也,……文正公恬进取,率躬以化其乡。耄至辞禄,德之本也;导掖其秀民,仁之本也。其徒卒昌于时,孰不曰文正公所作成也。”

在封龙书院,李冶教学相长,学术传授与专业研究紧密结合、相互促进、相得益彰。他总结、研究中国古代天元术(用代数方法列方程),并有所发展创新,对他在山西撰著的《测圆海镜》一书进行补充、修订,提到“如古率、徽率、密率之不同,截弧、截矢、截备之互见,内外诸角,析剖支条,莫不各自名家,与世作法,及反复研究,卒无以当吾心焉”。集中国天元术之大成,并加以弘扬普及;又用通俗朴实的语言著成《益古衍段》一书,“撰著成书”并 “以九章为祖”,研究“术学”,讲授不辍。在天元术、几何学(关于直角三角形和内接圆所造成的各线段间关系)上有卓越成就,著有《敬斋集》。李冶所创立的天元术代数,不仅是对中国古代独创的半符号代数的重大发展,而且比欧洲代数的产生至少早300年左右,在当时世界数学史上具有尖端地位。他的两部天元术著作,奠定了他在13世纪世界数学史和中国自然科学史上的重要地位。封龙书院也因李冶在此集中国天元术之大成并加以推广,成为我国古代自然科学教育史上的一处圣地。

李冶主持书院期间,元好问、张德辉等著名学者经常到此讲学,史称“龙山三老”,对封龙书院的办学活动有重大影响。

张德辉(1195—1274年),元太原交城(今属山西)人,字耀卿,号颐斋。金末为御史台掾。金亡,真定史天泽聘为经历官,后升参议。定宗二年(1247年),忽必烈(世祖)召见,进讲儒术,推荐儒士。宪宗二年(1252年),又与元好问觐见忽必烈,请求蠲免儒户兵赋。忽必烈即帝位,为河东宣抚使,迁东平路宣慰使。至元三年(1266年)参议中书省事。

元好问(1190—1257年),金元之际著名文学家、学者和教育家。秀荣(今山西忻县)人,字裕之,晚号遗山,是北魏拓跋氏的后人。幼年在父亲元德明的指导下熟读诗文,有“神童”之誉。年十四师事郝天挺,肆意经传,贯串百家,深受礼部尚书赵秉文的赏识,人称“元才子”。金宣宗兴定五年(1221年)中进士,相继任翰林院知制诰、尚书省掾,行尚书省左司员外郎等职。金亡后,隐居不仕。元宪宗二年(1252年)与张雄飞北上见忽必烈,请其保护儒生。此后,致力于金朝典籍的搜集、整理和写作,“凡金源君臣遗言住行,秉摭旧闻,有所得辄以寸纸细字为记录,至百余万言”。经过20年艰辛努力,撰成《中州集》。又为元人修《金史》,为后人提供了宝贵的金朝历史资料。同时还从事一些教育工作,一生培养了众多生徒。元好问以文名世,时人比之为汉代司马迁,唐代李白、杜甫、韩愈,能“用俗为雅”“变故作新”。可谓诗文俱佳,蔚为一代宗师。

继李冶之后,元至大年间(1308—1312年)学者安熙主持封龙书院。安熙,河北藁城人,元代著名学者、教育家。他推崇程朱之学,“尊信力行,故其教人,必尊朱氏”。他的教育主张“追忆旧闻,卒究前业。洒扫应对,谨行慎言。余力学文,穷理尽性。循循有序,发轫圣途。以存诸心,以行诸己,以及于物,以化于乡”。安熙本人“不屑仕进,家居垂教数十年,四方之来学者,多所成就”“其教人以敬为本,以经术为先,弟子去来,常至百人”。著名文学家苏天爵就是安熙的门生。

另据其它文献披露:在元氏县龙首峰下有中溪书院,宋李昉、张蟠叟常聚徒百人,任山长,相继授徒讲业于此。“元中统初,李冶增葺,今废”。看来中溪书院开办时间很早,历史悠久,而李冶在元代该院的重振发展中,又起着突出的地位。这一点又得到了新见材料的证明:“元中统初,李冶增修封龙山龙首峰下宋代李昉所创中溪书院,讲学其中。”

历经唐宋元的封龙书院在郭震、李昉、李冶、安熙、元好问等教育家的不懈努力下,封龙书院在元代一度成为当时石家庄的文化教育中心,盛极一时。

三、唐宋元时期石家庄书院的管理与教学

书院是中国历史上一种重要的教育组织形式,其基本特点是在个别著名学者领导下,积聚大量图书,聚众授徒讲学,教学与研究相结合。通过对唐宋元历史时期石家庄书院相关史籍的查考,限于所见资料信息的可能性,我们对该历史时期石家庄书院的管理与教学当中的若干问题作进一步思考。

1. 书院的环境

书院受佛教禅林制度影响,又直接地导源于唐末宋初文人士子“读书山林”的风尚及活动,其办学环境设计、建筑群院落选址,往往是山水名胜之地、名山大川之景,悠远深阔,具有自然审美意蕴,亦富浓郁厚重的人文氛围,能有效地发挥出环境的育人效果。石家庄封龙书院的教育环境也是一个鲜活的案例。封龙山是历史文化名山,封龙书院是宋代石家庄地区所建立的书院中的典型代表。

明代大学士石瑶在《登元氏封龙山》中便形象具体、生动细微地描述了封龙山的优美景色:“石子抱病登于封龙,览燕赵之墟,望沧滇之浦,慨然太息,顾谓二三子曰:‘美乎佳哉!此陶唐氏之故都也。’巨岳棰峙,长河峻奔,崇冈复阜,如抱如蹲,万壑竞流,汇为九泽,太行崛立,溢出平原。川横夏后之橇,地藏虞舜之壁,八年于外,地平天成。五月朔,巡诸侯万国。天文别野,星当昴毕之区;土壤分州,域介幽并之宅。川行岭迥,郁郁崔摧,峭壁耸秀,丹降凝辉。晴瀑挂百寻之长练,丽崖转万谷之惊雷,上有蔽日干霄之古树,下有陵迁谷变之寒灰。”

书院的教育环境符合中国文人的择胜而居、寄情山水的精神追求,也体现着书院创建者们对于自然的陶冶功能的认同以及对人与自然和谐相处的重视。封龙山腹地有龙首熊耳峰、玉石狮子峰、华盖峰、仙人岭。在玉石狮子峰上有蝦蟆石。在山的陡涧中有龙泉,传说遇旱祈雨辄应,三晋间人不远千里来祷,莫不遂请,又名老龙池。在山的东腰东石堂上有长丈余的好汉石,山上有白云洞、希夷洞、洞宾洞。山上还有曲折数里的槐花沟,沿沟上下无数古槐树,春夏时节槐花盛开,满沟灿烂,清香溢鼻,沁人心脾,景色十分宜人。

风景雅致的山林花木掩映之间,静水鸣虫、清风飞鸟相伴……正是读书学习的好场所。除拥有巍峨雄壮的地势、郁郁葱葱的自然风光等教学物质环境外,和谐人文环境也是教学活动中必不可少的因素。书院中名胜古迹、寺院遗迹、民间传说恰是书院人文环境的彰显。

教学中学生获得的知识不单单是教师传授的知识,还包括在教学环境里有意识或无意识地通过校园精神氛围的各种活动或人物经验所习得的潜在课程知识。其中祭祀活动就是一种通过学习环境氛围的熏陶洗礼获得道德精神知识的过程。如据苏天爵的《滋溪文稿》卷3《新乐县壁里书院记》中记载:新乐县壁里书院祭祀的人物、崇祀圣贤偶像即有:“中为礼殿以祠夫子,颜、曾、思、孟、十哲列焉。”书院崇祀的是学派的先儒先师,或是对书院有重要贡献的人士,或是本乡本土的圣贤名士。书院供祀活动又是书院教育的重要组成部分,是书院向士子进行道德教育的重要方法,是书院发展、学派繁衍的重要手段。对于学派先师的崇祀,其中大有深意,它是对圣贤的尊敬和崇拜;是对学派的坚守和责任;是对士子进行道德教育的手段。学派的先师先哲创立学派,并使之闻名于世,为天下人所知,这一过程往往是与书院的薪火相传相伴随的。书院中一尊尊或严肃或和蔼的塑像,一块块神圣的木牌雕像,通过祭祀活动,使学子发生心灵共鸣与沟通,受到洗礼,成为他们心理向往之境界,朝夕供祀,时刻濡染,那一份道德和责任也就悠然而生了。书院是学派传承的基地,是培养学派传人的场所,后人以书院为发扬圣哲学术的不二之选。封龙书院的教学环境在一定程度上继承了唐宋元历史时期的各派学术思想的优良传统,并使其学术思想在石家庄地区发扬光大,体现了环境育人情景的持久性与延续性。

2. 书院的经费

办学经费历来都是影响书院教育发展的一个重要因素,对书院办学活动起着直接的制衡作用,创建和修复一所书院以及书院日常的有序运作都需要经费支持。经费是书院教育得以顺利开展的物质基础,与书院的兴衰成败有着直接的关系。书院的办学经费主要有几个途径:一是学田的租银。学田是古代社会农耕制度的特征,是古代官府拨给或民间捐赠给官学、学塾或书院的田产。书院的学田,又称院田,是维持书院办学的主要生命线,交人租种,按年定期收取租息,专人管理,合理用度,按章核算。二是公款生息。书院将筹集的钱存入商号或银号,用存款利息来补学生的费用。三是官长捐献养廉钱。来自一些地方官吏的捐款兴学之举,作为本地公益事业的经费。四是绅商资助。地方官吏亲自出面向当地绅士富商劝募款项,绅商们处于乐善好施的传统美德或其他原因,往往会认捐资助。五是皇帝的赏赐和恩宠。清代学者朱彝尊在《日下旧闻》(清康熙二十七年刻本)中语“书院之设,莫盛于元,设山长以主之,给廪饩以养之,几遍天下”。办学经费的多元化成为书院基金及实物资源筹措的特征,也是一所书院沉浮波动的“晴雨表。历史上有些书院的停办往往是缺少经费而难以维持,可见,经费的筹集与管理也是维系书院发展的经济基础。

限于材料的缺乏不能对唐宋元时期石家庄书院的经费来源及使用管理进行详细的论述,其中大多书院属于民办书院,其教育教育经费的来源主要是民间力量。元代宽松的政策环境,对书院师资储备的创建形成有利的气候和环境,采取了一系列切实的措施扶持书院的发展,如为书院赐匾额;为书院设立专立的官员,并授予官衔,领取官俸;恢复书院的学田并拨给书院经费;书院肄业的学生与地方官学学生享受同等待遇,这样的政策为无力支付学费的有才干的学生提供了生活上的物质帮助。

元代封建统治者除了尽量保护、维护原有书院之外,竭力提倡私人捐资办书院,对捐助兴学者予以精神奖励,甚至授予一定官职,尤其是任书院山长。据元代刘将孙的《养吾斋集》卷15(四库全书本)文献记载:“国家混辟区宇,崇植学校,布人文义化天下,兴礼乐而敦经训。凡东南郡县学,向之因陋就简者,无不更新美大。当路省视,推广益勤。间好义向风、创建书院者以闻,恩赐奖重,如诸学规。”从唐代到北宋初年,书院一般以民办为主。特别是宋朝,农业收入是地方经济收入最主要的来源。农业靠天吃饭,蝗灾对河北各地的农业生产影响巨大。百姓受灾无粮,经济发展屡遭毁坏,民间和官府都缺乏经济实力发展文教机构,开展文教活动。书院作为新兴的教育组织形式,无经济的支持,更不能在此地有大发展。同时,国家统一但还未有充足的力量来兴办学校,于是私人书院应运而起。而元朝时期书院逐渐官学化,元代政府重视文化教育事业,奖励学校和书院的建设,书院的经费除恢复书院的学田外,还由政府拨给书院经费,有些书院还接受民间个人捐赠。壁里书院的办学就有赖于学田租金,苏天爵在《新乐县壁里书院记》中称“新乐永寿乡壁里书院者,赵氏兄弟作之以诲来学者也。初,赵氏仅有中人之产,其父孝弟力田,兼通阴阳五行之说,母亦贤明,延师以教其子。久之,乡隣从学者众,黉舍至不能容,始捐家赀修建书院。……割侠神里田三百亩,以廪师生”。这一方面保证了书院的正常运转,为其育人讲学、学术探讨各项活动的开展提供了经济保障,同时也进一步加强了官方对书院的控制。没有稳定的社会经济、政治环境,教育无法获取自身发展的财力物力和人力的支持,民众生存和生活的基本条件无法得到满足,必然会忽略文教的发展。

3. 书院的师资

无论是书院还是学校,良好的师资都是优质教育的保证。石家庄地区的书院留下了很多名师学者的足迹。无论是创建封龙书院的李昉还是延续其发展的李冶,各派都有优秀的学术代表,这些优秀的师资为书院的发展提供了条件,同时也为书院树立良好的风气,培养优秀人才打下了坚实的基础。

元曲四大家之一的白朴、著名的元杂剧家李文蔚、名士王仲常等人都曾随学于封龙书院山中,而他们都是河北真定府名士。史天泽的儿子史杠、史杞,官至廉访使的荆幼纪,集贤学士焦养直,廉访佥事张翼,翰林修撰承直郎王德渊,宣抚崔莱等名人都曾就学于此。封龙书院遂“学徒益众”,常常“聚徒数千人,朝暮讲诵不辍”“四方负笈来学者,如坐春风”,封龙山有一景,名“书院春风”。李冶主持封龙书院期间,史称“龙山三老”的李冶、元好问、张德辉等著名学者的讲学活动,大大推动了学术思想的交流。从学者们的学术著作和教学思想中可知他们的教学对办学活动的影响。

元好问一生著述,留下大量诗作。清代学者施国祁笺注的《元遗山诗集》录其诗1 408首之多。在教育问题上,元好问根据孔子“有教无类”和“庶、富、教”的思想,提倡培养人才、化民成俗。统治者若要巩固社会秩序,必须“修庠序之教”,风俗是“国家之元气”,认为学校教育是“王政之大本”“教所以教新民”。只要教育得当,任用合理,不同层次或规格的人才都可发挥作用。他极力主张重教兴学,在《赵州学记》和《忻州修学疏》中,广为宣传“化民成俗”、培养人才的思想。他曾批评科举制浅薄死板,主张广交博学,知识面要宽,不能只限于儒家经典,而应涉及衣冠礼乐、农事蚕桑等知识。

元好问的“纪乱诗”最有名,《壬辰十二月车驾东狩后即事》之三曰:“郁郁围城度两年,愁肠饥火日相箭。焦头无客知移突,曳足何人与共船。白骨又多兵死鬼,青山元有地行仙。西南三月音书绝,落日孤云望眼穿。”表现其不受世俗所困,潜心求学的情怀。又其名作《癸巳四月二十九日出京》云:“华表鹤来应有语,铜盘人去亦何心。兴亡谁识天公意,留著青城阅古今。”展现了其洒脱的艺术境界,表现了其淡泊名利、潜心修学的决心,以及向往潇洒自在的书院生活的情怀。

元代书院教师品性及风格是与理学学派由南向北迁徙、流变相关的,而这本身又是北方书院走向兴盛的内在机理或踪迹线索之一。书院向北方推广与理学的北传有着千丝万缕的联系。宋代书院的发达与理学的勃兴紧密相连、密不可分,各学派的名师宿儒及其尊捧者们为了宣扬和普及自己学派的观点,纷纷择名山幽室创建书院,宣讲授徒,实现其教育目标,客观上极大地推动了宋代书院的发展。尽管宋代以后,程朱理学得到统治阶级的提倡,逐步取得了儒学正宗的地位,成为官方哲学,但是由于金灭北宋以后的宋室南迁以及大批知识分子南下,江南地区逐渐取代中原地区发展成为新的理学重镇,程朱理学缺少在北方进行大规模传播的条件。在这种南北声教不通情况下,理学在北方并没有完全销声匿迹。程颐、程灏在河南伊洛等地兴办的学校、教授的生徒,保留了理学的种子,洛学在北方并未绝迹,虽然不是显学,却也始终绵延不绝,加上宋、金双方的信使往还及金末汉族知识分子因战乱避居宋地,朱熹的理学在北方也得到了零星的北传。在中原地区理学发展衰而不绝之时,南宋的一些理学著作开始向北传播。金朝灭亡后,随着蒙宋战争的大规模爆发与南北隔绝状态的打破,南宋理学北传,无论是在规模上还是在影响方面,都远远超过了以往。蒙元统治者采取了与武力相结合的文化掠夺政策,即通过俘虏南宋的士人、掠夺汉书的书籍等形式,达到为其所用的目的。在文化掠夺的基础上,蒙元统治者在北方建立的一系列书院成为程朱理学北传的大本营。在这种学术文化的背景下,石家庄元代书院的师资主要是理学宗师,体现理学教育家的教学理念及教学方法,如格物致知、即物穷理、下学上达、孔颜乐趣、开放教学、讲会辩论、主体探究、学无常师以及读书的有序性、讨论的质疑精神与师生情感的培植等等。

从整体上看,唐宋元时期石家庄书院的嬗变有着与各历史时期全国书院发展一致的地方,受到全国书院发展态势的影响很大,同时它又有与全国不尽相同的方面。这又体现了书院发展的地区特色以及不同历史时期政治经济对地区书院发展的影响。石家庄书院和石家庄地区文化教育之间有着千丝万缕的联系。一方面,文化教育思想的兴起促进了石家庄书院的发展;另一方面,石家庄书院的勃兴又促进思想文化的传播与人才的培养。如今石家庄政府正在加大力度投资修建元氏县的封龙书院,这不仅是文化思想的保留与发展,更使教育文化思想的传承有裨于后人。书院教育文化的历史传承与后世发展之间存在着某些割舍不断的渊源,教育事业是古老而又年轻的,沧桑而又充满活力,更昭示了其博大深远。重温古昔书院,追忆先哲们的书院思想,体会其教学境界,也说明古代地方教育的强大惯性力量及教育思想文化传统的沿续继承性特点。如果作进一步的深思,将悠久的历史资源、独特而古老的教育机构与当代教育改革联系起来,我们将会体会到教育的连续持久的生命力。

注释:

① 李林奎,王自尊编《中国地方志丛书·河北省·元氏县志》,台北,成文出版社有限公司出版,民国二十年铅印本第499页。

② (清)王肇晋修辑《中国地方志丛书·河北省·新乐县志》,台北成文出版社有限公司出版,清咸丰十一年刊本第73页。

③ (清)雷鹤鸣等修,赵文濂纂《中国地方志丛书·河北省·新乐县志》,台北成文出版社有限公司出版,民国二十八年铅印本第96页。

④ 于成龙等修,郭棻等纂《畿辅通志》,卷6“书院志”,清康熙22年刻本。

⑤ 郑大进等纂修《正定府志》卷8“书院志”,清乾隆27年刻本。

⑥ (明)唐臣撰《真定府志》,嘉靖间(1522—1566年)刻本。

[1] 胡昭曦.四川书院史[M].成都:四川大学出版社,2005:1.

[2] 顾明远.中国教育大系·历代教育名人志[M].修订版.武汉:湖北教育出版社,2004:27.

[3] 邓洪波.中国书院史[M].上海:东方出版中心,2004.

[4] 朱作仁.教育辞典[M].南昌:江西教育出版社,1987:20.

[5] 河北省地方志编纂委员会.河北省志·教育志[M].北京:中华书局,1995.

[6] 吴泽.中国历史大辞典·史学史[M].上海:上海辞书出版社,1983:205.

[7] 张彦娟,赵敏.河北教育史上的名山——封龙山[J].河北教育,2005(2):42.

[8] 阎国华,安效珍.河北教育史:第一卷[M].石家庄:河北教育出版社,2003:308.

[9] 新乐县教育志编纂委员会.新乐县教育志[M].石家庄:河北教育出版社.1999.

[10] 宋濂.元史·选举制[M].北京:中华书局,1976.

[11] 陈谷嘉,邓洪波.中国书院史资料:下册[M].杭州:浙江教育出版社,1998:278.

[12] 张鸣岐.辽金元教育论著选[M].北京:人民教育出版社,1991.

[13] 季啸风.中国书院辞典[M].杭州:浙江教育出版社,1996.

[14] 赵平分.李冶和封龙书院[J].保定师专学报.2001(7):42-44.

[15] 中国历史大词典编纂委员会.中国历史大辞典·辽夏金元史[M].上海:上海辞书出版社,1986:277.

[16] 《中国教育大系》(修订版)编纂出版委员会.中国教育大系·历代教育名人志[M].武汉:湖北教育出版社,2004:145.

[17] 齐木德道尔吉.辽夏金元史徵·金朝卷[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2007:395.

[18] 陈高华.元代文化史[M].广州:广东教育出版社,2009:103-104.

On Shijiazhuang Academies from Tang Dynasty to Yuan Dynasty

WU Hong-cheng, ZHANG Hui-zhe

(College of Education, Hebei University, Baoding, Hebei 071002, China)

From Tang Dynasty to Yuan Dynasty, the academies in Shijiazhuang experienced the historical period from early construction to vigorous development. The academies in most districts of the country developed in Song Dynasty, and in comparison with their development, the development of the academies in Shijiazhuang in the same period obviously falls behind. However, in Yuan Dynasty, the academies in Shijiazhuang maintained a rising trend and were in the forefront among Hebei academies. Compared with the distribution of the academies in the whole province, the distribution proportion of the academies in Shijiazhuang is relatively high and their historical human environment and teaching philosophy lay the foundation for the development of Shijiazhuang education and culture.

Shijiazhuang; academies; Tang Dynasty; Song Dynasty; Yuan Dynasty; management and instruction

(责任编校:卫立冬 英文校对:吴秀兰)

G40-09

A

1673-2065(2012)02-0089-10

2011-11-23

吴洪成(1963-),男,浙江金华人,河北大学教育学院教授,教育学博士,博士生导师;张会哲(1987-),女,河北石家庄人,河北大学教育学原理专业硕士研究生.