评标过程中自由裁量权的存在空间及控制路径

2012-07-24李英一

柯 洪,李英一

(天津理工大学管理学院,天津300384)

招投标过程中有大量的无法依据明确规则需由评标委员会自行处理和判断的评标行为,这些行为在现行招标投标法等法律法规中并没有细致规定。因此,法律赋予评标委员会在评标过程的自由裁量权。已有研究认识到自由裁量权等因素在评标过程中的影响。何红峰[1]、张一化[2]和王永华[3]都认为评标委员会的自由裁量权过大会带来打分的信度与效度遭遇质疑,并在实践工作中提出了一些措施。从这类研究成果来看,实践中评标委员会的自由裁量权滥用现象严重,其应有功能和作用没有得到充分发挥,但该研究未对此问题进行深入探讨,能够用来借鉴的理论依据不足。韦龙义[4]和郭彦领[5]详细列举了评标委员会评标时的问题和现象,指出其参与权钱交易的形式和特点,然而这些只描绘了现象,没有从理论上揭示微观机理及其对招投标制的影响。

由此可见,评标委员会的自由裁量权滥用问题已受到关注。然而,评标委员会的自由裁量权控制理论研究却相对滞后,现有研究大多只描绘了评分信度效度问题和权钱交易现象,并没有科学地揭示评标过程中自由裁量权的控制问题,保证评标规范性和公正性。为此,笔者在阐述评标过程中自由裁量权的内涵和特征的基础上,探讨其内在空间并形成合理的权力配置和运行的理论框架。

1 概念内涵与特征分析

1.1 评标过程中自由裁量权的内涵

关于自由裁量权概念,美国布莱克法律辞典解释为:在特定情况下依照职权以适当公正的方式来做出行为的权力。美国理论界也一般认为,对行政管理者而言,自由裁量权就是自由进行选择或者有自由根据自己的最佳判断而采取行动[6]。虽然国内许多学者对于行政自由裁量权的概念表述不一,但其内涵基本一致,都认同是法律法规通过概括性的授权,使行政机关可就职权范围内的事项自由判断作出适当处理的权力。由此可见,自由裁量权的本质含义是有权主体在法律许可的情况下,依据自己的意志在多个方案中做出选择的权力。

评标自由裁量权是在招标法律法规的限度内对评标事项进行处理而赋予评标委员会的一种权力。评标委员会在以下5个方面拥有自由裁量权[7]:①对投标文件约定事项的重大偏差和细微偏差的判定;②对投标报价低于成本的判定;③对投标人响应程度的判定;④对少于3家有效投标人的判定;⑤对投标人澄清有效性的判定。

1.2 评标过程中自由裁量权的特征

(1)合法性。评标委员会可以在一定权限范围内享有自由裁量权,其权力行使超越法定的幅度范围就会出现不合法的行为。

(2)合理性。评标委员会在行使该权力时可以根据自己的意志和判断做出选择,但在法定幅度范围之内应行使得合理适当。

2 评标过程中自由裁量权的存在空间

2.1 评标过程中自由裁量权存在的必然性

法律法规的局限性以及行政行为的高效率,决定了自由裁量权在评标过程中具有存在的必然性。

(1)自由裁量权的存在能弥补法律的滞后性。自由裁量权的行使只有在立法没有明确规定或缺乏可操作性的规定时才发生。导致立法缺乏明确性的因素[8]有:在新的政府事务进行之初,不可能具体指明非常精确的必须遵循的政策;缺少足够的立法资源以澄清立法指令;缺少足够的立法动机以澄清立法指令;立法者有意回避存在争议的政策问题;经验具有内在的可变性;语言的局限性。由于立法无法穷尽行政活动中的一切复杂问题,总是难免会出现具有滞后性或脱离现实而不完备的情况。只要对公共权力的以有效限制不足以排除权力行使者进行判断和自由作出选择的可能性,就存在着弥补立法不足的自由裁量权,以有效弥补法律的滞后性。

在特定的时空结构内,评标规则的不完备程度和立法缺乏明确性是既定的前提,难以囊括预计的所有评标内容而出现规则的漏洞,因此评标委员会自由裁量权的存在是漏洞的补充与延续,一定程度上评标规则的模糊性赋予评标委员会自由裁量权。

(2)自由裁量权的存在能提高行政效率。评标活动中的评标内容范围广和涉及问题复杂性决定了法律必须为评标委员会设置自由裁量的空间,使他们能够根据客观实际情况和法律理性判断,灵活及时地处理各类评标事务,以维护招投标过程的健康运行。

2.2 评标过程中自由裁量权滥用的可能性

(1)因任意无常而违反一致性和平等性。从自由裁量权的性质来看,自由裁断的属性使其不可避免地被滥用。评标标准规定了自由裁量权的范围和幅度,但弹性空间过大也为其滥用提供了可能。如文献[9]评标标准中规定:设备60分,服务及服务承诺20分,设备应用情况10分,注册场所及注册资金5分,配电方案5分。在这个评分标准中评委的自由裁量权(范围)为:设备项目54分(7~60分),服务及服务承诺16分(5~20分),设备应用情况0分,注册场所及注册资金0分,配电方案5分(0~5分)。评委自由裁量权总分值达75分,占总分值75%,结果出现对于同一投标人评委给出的分数悬殊,不同评委对同一投标人评出截然相反的结论。

(2)受不正当动机和利益影响而背离法定目的。评标委员会评标时存在应回避的利益关系,如上级领导的压力,亲戚、朋友、同事的说情,投标人与该评标工作人员之间有冲突或积怨等,导致行政自由裁量权被滥用。

(3)因考虑不相关因素或未考虑相关因素而失去适当性。评标委员会片面考虑本单位、本地区的利益以及考虑到某个人的政治、经济等社会背景,在作出选择和决定时对同样的事情或行为处理措施区别对待,违背公正性。

3 评标过程中自由裁量权存在的问题分析

3.1 立法层面的自由裁量权控制

法律法规的宽泛规定给予其较大的弹性和空间,使其具有相当的灵活性,而又缺乏相应的执行标准和操作细则予以约束和规范,评标过程的实施依据来源于评标及评标专家管理的法律规定,如表1所示。

这片子是以卡扎菲为原型的,但有时候我觉得这同样也是以现在新一代小孩子为原型的嘛!观察一下周围的小孩子们,一个比一个大爷。孩子们最爱用的词就是“我”。“我”是他们的逻辑起点,也是终极目标。我的利益我的情绪至高无上。

由表1可知,《中华人民共和国招标投标法》确定了评标监督机关并规定了违法行为的处罚种类及幅度,国务院部门规章是国务院所属部委制定的规范该行业和领域的评标规定,各种立法部门在一些具体条文规定上难免会出现一些差异。一些部门在制定评标规范时,不可避免地会考虑保护部门既得利益,难以完全做到公平公正而体现立法宗旨和法律精神。

另外,法律规范中的弹性条款过多和可操作性不强导致评标委员会自由裁量权过大,法律中制定梳理、细化和压缩自由裁量权的具体条文来监督和指导实际业务的专家评标很少,有的几乎是空白。

3.2 程序层面的自由裁量权控制

自由裁量权作为行政管理活动经常运用的一种行政权,必然体现出明显的程序性特点。如果自由裁量权不按预先设置的方式、方法、步骤运行,就有可能出现滥用情况。评标程序的执行不严,如评标委员会组成不规范、评标专家遴选机制不健全、过程缺乏记录、合同签订未经授权、验收无手续、随意减免既定程序和改变程序规则等,由此很可能出现评标决策行为扭曲,这样既可能降低招投标效率,也可能导致在自由裁量执行过程中牟取某些个人利益,如投标人为争取中标权暗中支付给评标专家非法利益。

表1 主要评标委员会管理的法律规定

3.3 监督层面的自由裁量权控制

自由裁量权运行过程欠缺足够的透明度和监督机制为权力滥用提供了机会。评标委员会具有临时性和法定性,同时评标专家的来源决定了其在专业领域的权威性,此外,虽然招标投标法等法律明确规定了评标委员会的法律责任,但实际上评标监督机制仍然较薄弱,这些都表现为评标监督的错位以及监督部门对权力的软约束性。

(1)评标委员会的监督错位。评标专家大多是由政府主管部门负责建立和管理的,容易给人造成错觉,认为监督管理部门能对评标专家进行管理,但就具体工程而言,其并不能决定也无法影响评标专家的组建(因为法律明确规定评标委员会由招标人依法组建)。由此可见,监督管理部门的影响反映在对整体评标专家名册的建立与管理,而在具体项目评标过程中评标专家的评标过程并无实质性的监督管理,监督主体的虚置和滥用自由裁量权的隐蔽性使得监督机制难以实现。

(2)评标组织管理机构监督不得力。评标系统的评标管理机构不完善,一方面评标管理机构的成员多是兼职,无暇顾及评标运行的总结和评估工作,另一方面评估人员往往直接参与具体评标事务,既是评标当事人又是监督者,因而失去了内审的独立性和超脱性。

(3)评标管理配套制度不完善。由于缺乏实践经验和制度研究,未能制定符合实际的评标管理实施细则、议事规则、操作规则和评标人员岗位职责等配套规章制度,导致评标管理缺乏规范性和可操作性的具体指引。再者,制度设计只能进行原则性规定,无法囊括监督自由裁量权的全部管理细节。

3.4 评标专家的主观原因

评标专家对评分标准的理解和主观能动性的发挥会在自由裁量权的行使过程中出现不同程度的偏差。同时,投标人拉关系和行贿是企图改变既定的权利业务结构以获得有利于自己的中标权,而评标委员会选择与投标人合谋时,滥用自由裁量权会在经济生活中形成连锁反应,造成社会资源的浪费。

4 评标过程中自由裁量权的控制路径

针对自由裁量权控制问题,文献[10-13]运用行政合理性原则采取规范性的程序化控制和健全的监督制度[14]等来制定权力约束机制。这些对评标过程中自由裁量权的控制具有启发意义,评标过程中自由裁量权的控制路径框架如图1所示。

图1 评标过程中自由裁量权的控制路径框架

4.1 程序设计时提高自由裁量权运用的合理性

着眼于自由裁量权过程的权力制约,尽可能把过量的弹性条款和模糊概念明确化,形成细密、详备的操作规则,促进评标裁量行为程序化和规范化。完整的评标程序是从评标委员会的产生到招标人接收评标报告为止的过程,如图2所示。

图2 评标程序图

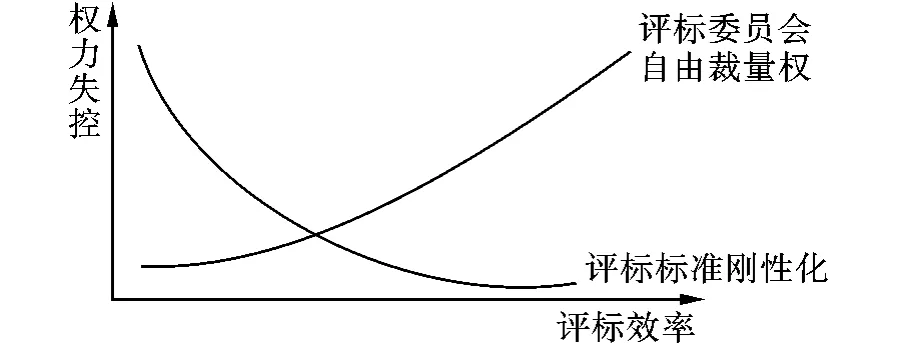

(1)正确处理评标标准刚性化和评标委员会自由裁量权的关系。HUTHER和SHAH定量研究分权和腐败寻租的关联性表明,权力过大对腐败有显著影响,在分权越显著的国家,其腐败程度越低[15]。针对评标委员会的自由裁量权控制,正确处理评标标准刚性化和评标委员会自由裁量权的关系,形成合理的自由裁量的弹性空间并在权力运行环节上形成制衡机制。

《招标投标法》中要求评标委员会对投标文件进行评审和比较,应最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准,能够满足招标文件的实质性要求,并且要从评标价格最低的投标人中推荐最佳投标候选人供招标人选择,即要求包括了评标程序、评标标准和评标结果的评标标准刚性化,但同时也要求给予其一定的评标自由裁量权。程序、标准和方法的刚性化不同决定了评标委员会自由裁量权的大小,它们之间是相互关联和相互制约的。其关系如图3所示。

图3 评标标准刚性化和评标委员会自由裁量权的关系

由图3可知,自由裁量权太大会导致权力失控,太小又可能使评标效率低下。因此,规范评标过程中的自由裁量权就是把握自由裁量空间的平衡,努力在消除权力失控的同时保持较高的评标效率。不同项目的评标标准刚性化和评标委员会自由裁量权的关系不同。对于简单项目(如普通建筑物项目),评标办法的刚性较大;对于复杂专业项目,专家的自由裁量权较大。

(2)详细评审前公开讨论,减少自由裁量的范围。招标投标有关法律法规对评标程序做了明确规定,在评标准备和初步评审阶段有两项工作:一是了解和熟悉招标内容和评标标准、方法,二是按需进行询标和审查投标的有效性。这两项工作通过交流讨论进行评审,能保障评标结果的公正性,降低非法活动的可能性。

4.2 形成评标系统组织架构监督和社会监督网络

(1)完善评标系统组织架构的监督。评标系统监督具有特殊性[16],需要加强对该组织架构的监督。首先评标委员会以招标人的名义依法独立评标,即依照招标文件对评标文件进行评审、比较和推荐。由于招标文件是由招标人编制的,评标委员会必须按照招标文件规定的评标办法评标。换句话说,招标人能对评标委员会成员的行为进行监督。其次,评标行政系统内部设立的专门监督机构是行政监察机关(如建设工程招投标管理办公室),它依法对评标委员会评标程序的合法性进行监督,但不能干预评标活动。因此,招标人、评标委员会、行政监督部门在评标工作中的权利职责分工和相互制约构成了保证评标程序和结果相对公平的组织架构。

(2)促进社会监督市场化。依托行政监督机构对评标委员会的监督管理略显不够,也需要利用市场的信号对评标委员会施加压力和影响,以抑制其权力失控行为。社会监督是指以政府相关部门、社会组织或团体等为主体对评标委员会行使公共权力的过程所实施的监督。BRUNETTI和WEDER通过定量研究表明新闻自由与腐败有着强相关性,认为高度的新闻自由和相对独立的媒体机构是应对腐败的一种有效工具[17]。适当的监管可给予新闻媒体较大的自由作用空间,进而促进行政机关监督程序的启动。

4.3 加强道德教育

道德制约权力的机制原理在于通过学习和教育的方式去培养评标人员内心的道德力量,增强他们抵御外部不良诱惑的能力,从而减少滥用权力的可能性。虽然这些需要硬性要求和规范,如加强对评标人员的职业道德培训和提倡细致的社会公德规范,但对控制自由裁量权的滥用起着潜移默化的作用,其效果是巨大而持久的。

[1]何红峰.评标委员会的权利限制与责任承担[J].中国政府采购,2009(1):62-63.

[2]张一化,刘殿林,孙涛.加强对评标专家自由裁量权控制管理[J].中国政府采购,2010(11):58-62.

[3]王永华.对评标委员会自由裁量权的设置[J].中国招标,2009,29(7):17 -21.

[4]韦龙义,苏同波.评标委员会在评审过程中反映出的问题[J].中国招标,2009,41(11):25 -27.

[5]郭彦领.关于评标委员会违规评标的分析:金沙濠涌北岸截污工程一期施工监理[J].建筑经济,2005(12):13-15.

[6]GILLIGAN D J.Discretionary power:a legal study of official discretion[M].Oxford:Clarendon Press,1986:23-90.

[7]陈川生.论评标委员会的地位、作用和法律责任[J].中国招标,2010,44(12):11 -13.

[8]理查德·B·斯图尔特.美国行政法的重构[M].沈岿,译.北京:商务印书馆,2002:13 -78.

[9]戈新美.评委自由裁量权不宜过大[J].中国政府采购,2005(12):34-35.

[10]袁师泽.行政自由裁量权控制问题研究[D].长沙:湖南大学图书馆,2010.

[11]陆凌.论行政自由裁量权的合理规制[D].上海:复旦大学图书馆,2008.

[12]林琳.我国行政自由裁量权运行中存在的问题及对策探析[D].哈尔滨:黑龙江大学图书馆,2007.

[13]胡泓.行政自由裁量权研究[D].苏州:苏州大学图书馆,2006.

[14]浦湜.我国行政自由裁量权监督制度[D].长春:东北师范大学图书馆,2009.

[15]HUTHER J,SHAH A.Applying a simple measure of good governance to the debate on fiscal decentralization [R].[S.l.]:World Bank Policy Research Centre,1998.

[16]陈川生.再论评标委员会的法定代理及其实践意义[J].中国招标,2010(45):11-13.

[17]BRUNETTI A,WEDER B.A free press is bad news for corruption[J].Journal of Public Economics,2003(87):1801-1824.