“七”体创作一转关——宋元“七”辞新变浅探

2012-07-17孙科镂

孙科镂

学界之于“七”体的研究,多止步于唐前,对其后发展的关注,可谓寥寥。这自然与“七”体创作的盛衰息息相关,明初吴讷辑《文章辨体》,即谓:“自柳子(《晋问》)后,作者鲜闻。”①然而“鲜闻”却并非“无闻”,据笔者考证,宋代“七”辞篇目留存至今,内容为后人所知者,大抵五篇,其体脉之传承并未彻底断绝;而后,“七”体创作虽在蒙人入主中原百年的大多数时候,惨淡经营,但元末,宋濂诸人的文学实践却直接点燃了吴讷身后,明清六百余年“七”体创作的热情。是时留存的“七”辞篇章,仅笔者目之所及,已逾三十,其创作地位虽难复先唐之隆,但作品数量自成规模,作品风貌亦多有不同,谓之“七”体创作的中兴,或许并不为过。也正是在此意义上,“柳子后”宋元“七”辞之发展更显示出其沉默与寂寥下独特的文学史价值。本文即就此拟作初步探索。

一、“七”体观念:从重名到重实的过渡

所谓“七”体,是肇始于枚乘《七发》,经后世文人不断模仿承袭,最终成立于晋宋之际②的一种独特文章体类。倘若单纯以先唐“七”辞为例,则“七”之为体,不仅在于其以主客问答的篇章结构、铺陈七事的对话内容、六否一是的叙事逻辑为创作的共同特征,更在于其自身以“七”名篇的命题惯例。

事实上,在中国传统文体学中,篇题本即是文章立体的重要依据,倘若究其本质,则可视为古代重名思维的一种体现。如《昭明文选》设“赋”一类,所收作品52篇,无一例外以“赋”命题;他若陶潜《归去来》、宋玉《对楚王问》、东方朔《答客难》这些今人眼中的赋体文学,则根据题意被分别划入“辞”、“对问”以及“设论”之属。“七”亦如是。无怪乎美国汉学家海陶玮(JamesR.Hightower)虽不认同这种体裁分类的方式,却也不得不承认:“作为一种文学形式,‘七’是从题目中撷取一字,用以命名体裁的一个例子。”③

然而诚如克罗齐《美学原理》中所指出的:“每一个真正的艺术作品都破坏了某一种已成的种类,推翻了批评家们的观念。”④文学艺术在遵循旧有体制,不断复现的同时,也时刻酝酿着重组已有的元素,吸收外在的营养,突破既定的规则,用陌生化为我们的文学史增添新鲜感。公元八世纪,“七”体创作终于走到了命运的岔口,不在模拟中寻求新变,便只能在因循中归于没落。柳宗元《晋问》之作,正是在这样的背景下应运而生,并由此于宋元两代掀起了一场颠覆先唐传统的“七”体革命。

关于《晋问》之作,宋人韩醇(字仲韶)尝有精辟概括:

公,晋人,实以尧之故都为重,故设武陵之问,而悉以晋之名物对。一曰晋之山河表里而险固,二曰晋之金铁甲坚而刃利,三曰晋之名马其强可恃,四曰晋之北山其才可取,五曰晋之河鱼可为伟观,六曰晋之盐宝可以利民,七又先言文公霸业之盛而后以尧之遗风终焉。其为文可谓工矣。⑤

不难发现,就文章主客问答、铺陈七事、六否一是的叙事策略而言,是文与先唐“七”辞并无二致。真正体现《晋问》之变的,其实乃在于柳宗元以“风土人物”入文,完成的对“七”体“问疾”、“招隐”题材的突破;以及有意识扬弃以“七”命题的创作传统,所引发的何为“七”体的文体革命。其后者牵涉到将诸如《晋问》这样有“七”作之实,无“七”作之名的典范篇章纳入“七”体范畴中加以讨论的正当性,故某种程度上,其意义甚至较之题材的出新更显重要。

柳集之中,《晋问》与《答问》、《起废答》二文同归于“问答”一类,而不以“七”论,可以说,这既是唐宋之际“七”辞创作式微的必然结果,也是柳宗元创作变革与传统文人依题归类思想的共同产物。⑥甚至至明代,徐师曾编撰《文体明辩》,于“七”体之下,亦仅录枚乘《七发》、曹植《七启》、张协《七命》三篇,并释之曰:“唐柳宗元《晋问》,体裁虽同,辞意迥别,殆所谓不泥其迹者欤!顾其名既谓之‘问’,则不得并列于此篇。故今仅采《文选》所载三首,以为一体,而著其辩如此,庶使作者知所变化而不为读者所厌云。”⑦显然乃是由篇题着眼,尽管承认《晋问》“体裁虽同”,却依旧置其于“七”体之外。足见文体界定中重名思想影响之深

但是,“批评家们的观念”毕竟不能无视创作的现实,墨守陈规、无视变革的分类思维也终归占据不了时代的主流。事实上,具体到《晋问》的文体定位,宋元文人反而越来越清晰地展现出重实轻名的解读倾向。

如宋人洪迈于《容斋随笔》中便一方面批评先唐“七”辞“规仿太切,了无新意……使人读未终篇,往往弃诸几格”的模拟弊端,一方面又自觉地将柳宗元《晋问》置于这一创作传统中,赞曰:“乃用其体,而超然别立新机杼,激越清壮,汉、晋之间诸文士之弊,于是一洗矣。”⑧再如黄庭坚撰《跋韩退之〈送穷文〉》则直言:“柳子厚《晋问》拟枚乘《七发》。”而与黄庭坚同为“苏门四学士”的晁补之不仅于其著《续楚辞》中,评曰:“枚乘《七发》盖以微讽吴王濞毋反……《晋问》亦‘七’,盖效《七发》以讽时君薄事役而隆道实云。”⑨刨去题目、题材等表面因素干扰,一针见血地指出《晋问》的文体实质;在其实际的创作中,更是以钱塘一地之风土人情为题材作《七述》一篇,同样体现出对于《晋问》——“七”辞之变的确认与承袭。只不过晁氏此文多少收住了柳宗元突进的脚步,重新回归以“七”名篇的创作传统,这或许倒可视为名实过渡中不可避免的产物,毕竟任何思想的变革从来不可能一蹴而就。

真正以现实的文学实践对“《晋问》亦七”的重实思维表达无声支持的,莫过于元末宋濂《志释》、王袆《文训》诸篇的创作。应当指出,前人论史,往往习惯将宋濂、王袆等明代开国文士的创作视作明初文学的组成部分。然而入明之时(1368年),宋濂(1310—1381)、刘基(1311—1375)之辈已年近花甲,王袆(1321—1372)稍幼,也几逾半百;加之其后政治等因素,诸人多在世不久,如王袆亡于洪武五年(1372年),刘基卒于洪武八年(1375年),年岁最长之宋濂亦于十四年后驾鹤西归。故以宋濂为代表的一代文士,尽管入明后依旧不乏优秀篇章问世,然总体而论,其文学实践可以说主要还是形成并活跃于元末。事实上,单就《志释》、《文训》诸篇而言,也大体可断定其创作年代当在入明之前。

如《志释》一文,仅就笔者所见,较早已著录于元至正年间所刊刻之宋濂《潜溪前集》卷六中⑩。再如王袆《文训》,其创作时间虽未有直接的文献佐证,然作品以“华川王生学文于豫章黄太史公,三年而不得其要……太史公一日进生而训之”开篇,二人围绕“天地至文”话题展开问对:王袆本号华川,故王生,当为作者自谓;至于豫章黄太史公者,即元末大家黄溍(1277—1357)也,宋濂《金华黄先生行状》记溍之家世尝云:“黄为婺名族,至宋太史公庭坚族望尤著,太史之从父昉生景珪俱来浦江。”遂启溍之一脉,可知黄溍本祖籍豫章,而王袆自至正二年(1342年)师从黄溍[11],文中以“豫章黄太史公”尊之,也契合了王袆黄门弟子的身份。因此就文章本身观之,《文训》显然更像是以文学的形式,对入门三年后师生间一次别开生面对话的真实记录,将其创作时间置于元末,恐怕并不为过。

而二文之具体创作,或设华容孝廉、广平文学以为问对,借广平文学之口,分陈纵欲极乐、功高位隆、山川形胜、诸子之说、戎马英雄、神仙之谈、注经解传诸事,终之于“驾舂陵以为舟,鼓关洛而为楫,张武夷以为帆,期洙泗之可涉”的人生志趣;或通过王生与太史公七陈七答,详论四六词曲、科举之文、金石之文、庙堂之文、史传之文、诸子之文诸类,并以圣人之文为旨归;可以说,其篇章结构几乎与传统“七”辞之文体特征一一相合,唯独对以“七”命题惯例的背离乃直接承袭自柳子《晋问》之作,并进而影响了有明一代“七”体概念的重塑。吴讷《文章辨体(及外集)》即将柳宗元《晋问》、宋濂《志释》、王袆《文训》诸篇同归于“七”类之下。其后如程敏政《皇明文衡》、张时彻《皇明文范》,乃至清初薛熙《明文在》的编选方式无不是对这种重实思维的确认。

要之,依题归类的重名思维本是先唐“七”体得以确立的重要因素,而宋元之际,“七”体观念的拓展不仅是柳宗元《晋问》变革下的必然产物,同时也多少折射出传统文体分类思维由重名到重实的演进规律,今天我们将“七”体视作赋之支流,其实也正是这一转变进一步深化的结果。

二、创作行为:由群体化向个性化的转变

再就“七”体创作方式而言,宋元亦可谓其发展之转关。这种转变一言以蔽之,即是写作行为由群体化向个性化的转变。

所谓群体化,乃是指在强烈的模拟意识支配下,文人所表现出的执着创作热情,以及作品所体现出的万变不离其宗的创作倾向。而所谓个性化则显然是对群体化的颠覆,对已有惯例的消解,以及对作家个性的凸显。

事实上,先唐“七”辞创作之兴盛不失为群体化写作的最佳注解。就其外在结构而言,大抵依循枚乘《七发》所确立的叙事范式;就其内在思想而论,则几乎是对傅毅《七激》所开启的以儒学、盛世为旨归的“招隐”模式的不断诠释。[12]事实上,直至初唐,沈佺期作《七引》,以履默子“遁世无为”,宣骄子“闻而说焉”开篇,分陈宫苑之壮丽、鬈偲之壮逐、饮膳之至妙、服御之至妙、音色之两妙、人灵之卓异六事,最终以圣明政治使履默子动容出世,其实仍然是对前代“七”体模拟传统的一种自觉延续与传承。

而个性化的出现也并不意味着群体化的绝对消失。如柳宗元《晋问》所开创的写作模式便在唐后获得了广泛回应。这种模式的特点,首先在于将汉代都邑赋所表现的“风土人物”题材与“七”体问答结构进行了巧妙融合,仅就宋代而论,今天我们所确知的五篇作品中,以“风土人物”为内容的就占三篇之多;其次,随着题材的改变,文章中问对人物的功能也发生了悄然转换,《晋问》即以“客”——吴子之言开篇:

“先生晋人也,晋之故封宜知之。”

曰:“然。”

“然则吾愿闻之可乎?”

曰:“可……”

借此直入主题,“主人”柳先生无疑充当了对话中铺陈的一方,最终也正是在其唐尧遗风的说辞下,吴子“敬再拜受赐”。传统“七”辞客陈主答,“先生愿闻之乎”的游说惯例第一次为《晋问》主陈客答,“吾愿闻之可乎”的求教模式所取代,而这种情节的转变恰恰与地志题材的运用紧密相连,毕竟较之“游说”,“请陈”似乎更适于风土主题的展开。《晋问》之后,晁补之《七述》的出现更进一步强化了这一创作倾向。其开篇所塑造的“怀道含光,陆沈于俗,日与嵇、阮赋诗饮酒,谈笑自足,泊然若将终身”的眉山先生形象,几乎与以“招隐”为题材的传统“七”辞无异,然而随着颍川孺子慕名求访,一切都变得与众不同,眉山先生扮演的不再是等待“拯救”的隐士角色,相反高谈阔论,倒成为了来客修身处世的精神导师。文章结尾,孺子“敬再拜受教”的感叹与吴子“敬再拜受赐”的表现如出一辙,这已然不是一种巧合。事实上,这种对传统“七”辞客陈主答关系的颠覆,同样表现于王应麟“地志图经”化的《四明七观》之中。这种创作风尚的形成,究其缘由,正得力于模拟意识的存在,由此,将此一脉视为两汉以来“七”体群体化写作影响下所形成的支流,或许并不为过。

但是,唐宋之际,一方面“七”体终于彻底为泛陈乏新——这种模拟的负面效应所累,盛况不在;一方面文人的个体意识进一步觉醒,特别是天水一朝,在“以士大夫治天下”的国策影响下,文士的社会地位得到前所未有之提升,之于国家命运的忧患意识,之于个体生活的闲适趣味,之于学问思辨的独立人格,都深深地融入到有宋一代的文学作品中。故而相较于《晋问》所提供的写作模式本身,其创作所体现出的革新意识或许更为宋元文人所激赏,“七”体写作中个性化的侵入也由此不可避免地产生,无论题材的选择,人物的设置,抑或语言的风格都不同程度地经历着个体的改造。

潘祖仁(1046—1136年)《七进》之篇可以说是其中颇具代表的作品。是文结构不出六否一是的固有格局;开篇谓“竹隐老人昼卧于家,怆悢郁悒,眊矒寂默,沈吟增欷,寤寐太息”,似乎也不过是承袭《七发》“问疾”之模式;至于游说者,一分为七,则无疑借鉴了张衡《七辩》的问对模式;由此论之,实在是一篇典型的“七”体拟作。然而潘氏恰是于腐朽中化神奇,其文独到之处,概而言之,大抵有三:

首先,于日常生活之中见真章。所谓“竹隐老人”,本是潘祖仁自许之号;文中依次进言之奕、玫(女)、京、方、奇、亮、育七人,则实乃潘氏所育之六子一女。对话双方皆根植于生活原型,而非张衡《七辨》之类传统“七”辞,往往假设人物以为问答。再就进言过程而论,七子为宽慰翁心,分呈美酒、芍药、鲜鱼、香茗、弈局、博具、群书七物,同样不若传统“七”辞创作天马行空,铺陈臆想,而是实实在在取材于士大夫之生活实际,如同样以“美食”为主题,《七进》谓之:

有客西来,自彼河湄,遗我双鲤,纤鳞素肌,挥刀纷纭,脍如缕丝,芼以秋橙,渍以醇酰。吉甫尝其旨否,张翰视其调胹,不必三牲六禽,五鼎八珍,举箸大嚼,云飞雪落,可以颐神养精,蠲疴去瘼。为翁计之,莫如此乐。[13]

一反前代“七”辞之中,或“封熊之蹯,翰音之跖。燕髀猩唇,髦残象白。灵渊之龟,莱黄之鲐。丹穴之鹨,玄豹之胎”(张协《七命》),或“剖柔胎于孕豹,宰潜肝乎豢龙,拾朝阳之遗卵,纳丹穴之飞凰”(陆机《七徵》)这样熊蹯豹胎、龙肝凤卵的奇异罗列,简简单单以远方来客所遗之双鲤为对象,极言其味美丰润,反而予读者亲切自然之感。

或许正因为文章内容的生活化倾向,其行文显得颇为清新雅正,活泼动人。譬如文章末,借幼子之口,言观书之事曰:“惟南有竹焉,夫子之所种也。其下有屋焉,夫子之所隐且庐也。聚书其中,夫子之所储也。明窗静几,夫子之所朝夕宴坐而起居也。”寥寥数笔间,书房雅室呼之欲出。其后又曰:

六经愔愔,足以醉夫子之心,不必曲蘖之昏惑也。诸子百家,摛英掞华,足以悦夫子之目,不必草木之妖艳也。饱其德足实夫子之腹,岂若鳞介之膻腥哉!味其词足以涤夫子之虑,岂若牙蘖之漓苦哉!采春秋,览战国,考论秦汉,逮及隋唐,有安有危,有败有成,其于弈孰多?积万卷于胸中,聚千古于目下,王侯将相由此出也,其于博孰富?[14]

于驳斥六事之非中,极陈博览之悦,不但毫无教化、称颂的烦闷之感,反倒一气呵成,给人以思辨的享受。

然则轻松愉悦的阅读感受,并不意味文章无所寄寓,相反《七进》主旨的教育性,恰恰是其迥异于大多数先唐“七”辞的独特所在,具体言之,即所谓家庭子女之培养。潘祖仁于小序之中叙述创作缘起,曰:“奕、方作《真游子赋》相酬答,意若慕古人作者。念其无所依仿,戏为《七进》以示之。”可见《七进》本是老父示儿之作,并非颂圣之所为。由此文章革命式地以观书之乐为旨归,则不仅是“竹隐老人”个人的喜好选择,也多少蕴含着教育子弟的良苦用心。而较之表面形式的改造,这种篇章旨归的变换也的确更为明晰而普泛地表达了作者自身的写作需求,成为了窥视“七”辞创作个性化风貌的切口。

如果说柳宗元《晋问》文末所倡导的“民利”之说,尚残存着“今主上方致太平,动以尧为准”这样颇着传统“七”辞“颂圣劝诫”意味的言辞,那么在宋元“七”辞中,篇章主旨一成不变的政治寓意终究被为人为学的个体意义所取代。薛季宣《七届》中“要归其中”的自然之理,王袆《文训》中“经者,载道之文,文之至者”的乃师之教,一如《七进》中竹隐老人“积万卷于胸中,聚千古于目下”的观书之乐般,自成一格;即便同样承袭《晋问》“地志”之题材,晁补之《七述》中“藏器于身,待时而动……优哉游哉,聊以卒岁”的处世之选,亦与王应麟《四明七观》中“文艺抑末,归根六经……乡党之化,汉学是崇”的为学之道多不相类,而总能予人以新鲜的感受。

“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,可以说宋元间,“七”体终于走下“颂圣”、“讽喻”的神坛,成为了文人案头表达个人需求的一种创作选择。而其作品所展现出的诸多突破正是这种创作行为由群体化向个体化转变的必然结果;其中所传递出的创新意识,我们也终将在此后的“七”辞篇章中一次次触及。

三、创作主体:浙东文人的崛起与传承

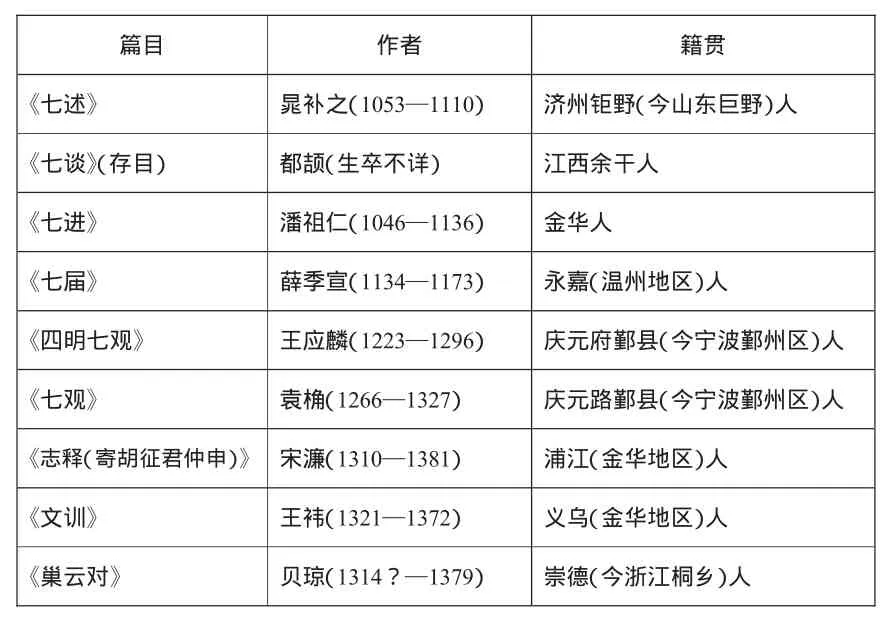

宋元间“七”辞创作于低谷中默默延续,并进而表现出新的风貌特质,不仅得力于文体观念与创作行为的转变,创作群体的地域化趋势无疑也发挥着至为紧要的作用。就笔者目之所及,宋元“七”辞篇章大抵可罗列如下[15]:

images/BZ_143_1105_2184_1965_2775.png

不难发现,相较于唐前“七”辞作者普泛化的地域特征,唐后“七”辞之创作很大程度上与浙东士人的文学实践紧密相连。

所谓浙东,就地理概念而言,乃指之江(即浙江)以东地区。其文学创作的兴盛一方面自然与宋元时期传统文化中心的南移息息相关;另一方面,这种地域的相对集中性也往往使得个体的创作能够在其所在地区短期内达到影响的最大化。“七”辞创作中浙东文人群体的崛起或许首先正源自于此。

如潘祖仁《七进》之作,不仅文字流传一时,据其文所绘之图亦颇得当地文士激赏。元代婺州学者胡助(1278—1355年)《题竹隐老人》即赞之曰:“辞语简古,画意精妙,诚二绝也。”[16]而同为婺州学人的吴师道(1283—1344年)于《七进图记》中不仅评价道:“竹隐……其文规模仿叔而藻丽出新意,书以汉隶亦工,每段次画于文,用李伯时白描法,精绝似之,然未有考也。”[17]且又详载潘氏子弟官位名氏,而发出“尊贤尚徳之心将竦然而生,顾不美欤”的感叹。

再如与王应麟同为庆元鄞县人的元代学者袁桷,少时甚至“从戴表元、王应麟、舒岳祥诸遗老游”[18],同乡之外更添师承。故其不仅撰《延祐四明志》二十卷,于是书《土风考》部分收录王氏《四明七观》全文,为之一一作注[19],并撰序文曰:“浙东七州习俗各殊,陆士龙《书》,王先生《七观》,尽矣止矣,不得踰越也。”[20]同时还取王应麟《七观》之题以为己用,亲身参与到“七”辞的创作实践中去。

至如王袆拜师于义乌黄溍,以《文训》记乃师之教;宋濂与胡翰(字仲申,金华人)同学于浦江吴莱门下[21],而作《志释》以“寄胡征君仲申”。其“七”辞之创作无不以一种普泛化的面貌直接面向师徒与同门,而这也恰恰构成了这种创作地域化现象的基础。

当然,倘若就学术概念而论,“浙东”则更代表了一种为学的风格,其治学特征缘起于两宋,张扬于明清,清人章学诚谓之“通经服古,绝不空言德性”[22],因此表现于词章创作,往往以经史为根柢,注重师古,带着浓厚的学术气息。另一方面,恰如古人所谓“会须作赋,始成大才士”(《北齐书·魏收传》),以“七”体为代表的赋体文学本身即具备着博学逞才的创作潜质。二者相结合,也便自然造就了宋元“七”辞整体风貌向论学问道倾斜的趋势。

而最能代表这种风气之变的,则非王应麟《四明七观》莫属。所谓“四明”,乃浙东之山也,王氏借此以称乡里;而取“观”字入题,难免使人联想《论语·阳货》中夫子“兴观群怨”的论诗之说,对此古人常以“诗有诸国之风俗盛衰,可以观览知之也”[23]释之。故单纯由篇题分析,作者为文之用意已可窥知一二。至于《七观·后记》云:“河东为《晋问》,济北为《钱塘七述》。余颇识乡里故事,欲拟相如久矣,年六十始克谓之。”[24]则毋庸置疑,此作乃是《晋问》变革下一脉相承的产物。

由此文章虚构东野先生与南州公子以为问对,通过南州公子“愿启我以伟观,博我以奇概”的拜求展开篇章,其下围绕四明风土,铺陈山岳、浩海、鱼盐、耕渠诸事,进而由士乡传统论及登科才人、先贤节士,几乎延续了《七述》诸篇所遵循的“七”辞格局。

然而这种创作的借鉴与传承并不意味着《四明七观》自身特色的消无,事实上,恰恰是王应麟个人渊博的学识,以及其对于故乡深厚之情感赋予了是文更为浓郁的人文气质。文章不仅以绚丽的辞采铺陈当地的物产景观,更以近半数的篇幅罗列家乡的先贤才士,并最终以南州公子“肃然改容,离席而拜”的感叹收篇,其谓之曰:

广哉!观乎井鼃瓮蠛,昭然开明。乃知西河俗美以子夏,北海风移由康成。文艺抑末,归根六经,涤源雝本,敬义明诚。乡党之化,汉学是崇。读书尚友,作圣之功。阙里近只,遵海而东。从群叟兮问涂,贯今古兮心同。[25]

其中所蕴含的切磋论道,推经崇学的意味倒与潘祖仁《七进》、薛季宣《七届》诸篇颇为相近,也正是在此意义上,《七述》之作借“图经地志”题材,完成了对柳、晁创作风貌的变革。

王应麟身后,又有袁桷取传统目录学七分法之意入文,首创以“七”体写图书部类[26],其题材虽殊,但尾段六艺之旨归,却与王氏文末“文艺抑末,归根六经……乡党之化,汉学是崇”的论调如出一辙,直可谓貌异而心同。事实上,尽管以傅毅《七激》为代表的传统“七”辞同样不乏“孔儒圣道”之论,却总归与当下之“明君盛世”相连,其创作多少附着着功利的色彩,王、袁诸人则自觉扬弃了其中的政治意味,将这种宗经思想拉回到更纯粹的学术层面。某种意义上说,这种治学理念的一致性正是浙东一派“通经服古”特征的反映。而元末宋濂《志释》、王袆《文训》,乃至明代方孝孺《公子对》、金寔《翰墨林七更》之作,其实皆是这一风气下一脉相承的产物。

故而,尽管“七”辞创作地域化的特质不过是宋元间独有的文学现象,随着明清“七”体的复兴,其创作主体重新趋于多元,但是浙东文人群体所积淀的创作热情、所塑造的创作风貌,却无疑深深影响着此后“七”体之发展。

总之,宋元“七”辞承上启下,其创作虽寥寥可数,却鲜明地继承了柳宗元《晋问》的变革意识,于文体观念、创作行为以及创作主体诸方面完成了华丽的转身,可以说,在整个“七”体流变史中起着至为关键的作用;同时,这种转变一定程度上亦折射出古代文学发展的总体趋势,故就其意义而言,已然超越了篇章数量的缺憾。

①⑦吴讷、徐师曾《文章辨体序说文体明辨序说》,人民文学出版社1962年版,第48、138页。

②晋人挚虞《文章流别集》对于“七”体有专门收录与评论,其后据《隋书·经籍志》载宋人谢灵运又辑有《七集》,可知晋宋之际“七”辞归于一体已成为共识。

③海陶玮(James R.Hightower)《文选与体裁理论》(The Wen hsuan and Genre Theory),《哈佛亚洲研究》(Harvard Journal of Asiatic Studies)20(1957),第 531 页。原文为“The Sevens”(ch'i)as a literary form is an example of taking a word that appears in a title and using it as a generic term.”笔者试译之。

④克罗齐《美学原理》,人民文学出版社1983版,第38页。

⑤⑨柳宗元《五百家注柳先生集》(《影《文渊阁四库全书》本》第1077册),(台北)商务印书馆1986年版,第189、189页。

⑥按:《柳河东集》的编订大抵乃柳宗元辞世当年,刘禹锡遵其遗嘱编订而成,然其后散佚殆尽,宋初有穆修多年寻访,得旧本而重新编订为四十五卷,遂成一切柳集的祖本。而由今存柳集观之,如《四库全书》所收《柳河东集》、《柳河东集注》、《五百家注柳先生集》皆于卷十五设“问答”一项,收《晋问》于其中,应当大体延续了唐宋间柳集的编次归类。关于柳集之版本源流探讨,可参看万曼《唐集叙录》“河东先生集”一节(中华书局1980年第1版)。

⑧洪迈《容斋随笔》,上海古籍出版社1978年版,第88页。

⑩罗云霞主编《宋濂全集》(浙江古籍出版社1999年版)中《潜溪前集》部分,即据北图藏元至正刻明初重刊本收录。按,一般认为,《潜溪前集》即《潜溪集》,大抵为宋濂至正十八年前个人的早期作品。《潜溪集》初刻已亡,今存《潜溪前集》,其名当是相对于之后《潜溪后集》而言。《后集》所收为宋濂至正十八年(1358年)至洪武建国时作品,这从《潜溪后集》中所收文章的年款可推知。总之,《志释》之文显然为元末所作,其确切的创作时间甚至早于至正十九年(1359年),宋濂为朱元璋所召之时。

[11]引徐永明《元代至明初婺州作家群研究·王袆年谱》之说,中国社会科学出版社2005年版,第552页。

[12]具体论述可参见拙文《“七”体创作的二百年沉寂与傅毅的写作模式》,《求是学刊》,2010年第6期。

[13][14]《全宋文》(第 108 册),上海辞书出版社、安徽教育出版社2006年版,第 352、353—354页。

[15]刘基《九难》实质上亦是对枚乘《七发》创作的承袭,然其问对凡九,在结构上彻底摆脱了“八段七事”的束缚,故而在明清文集之中往往并不明确地将其归于“七”体,即便如明人何乔远《皇明文征》将其与其它“七”辞收于一类,仍不以“七”谓,而是别出心裁地以“枚乘体”名之,故本文暂不将其纳入讨论范围。但需要指出的是,刘基乃青田(丽水地区)人,同样亦属浙东文人范畴。又,《九难》本其著《郁离子》中篇章,据《明史》本传载,元末,刘基为官屡遭佞人排挤,“遂弃官还青田,著《郁离子》以见志。”可知,是文与宋濂《志释》等篇章一样亦为元末所作。

[16]胡助《纯白斋类稿》(影《文渊阁四库全书》本第1214册),(台北)商务印书馆1986年版,第674页。

[17]吴师道《礼部集》(影《文渊阁四库全书》本第1212册),(台北)商务印书馆1986年版,第151页。

[18]见《四库全书总目》“清容居士集”条。又,《元史·戴表元传》谓:“时四明王应麟、天台舒岳祥并以文学师表一代,表元皆从而受业焉。……其门人最知名者曰袁桷,桷之文,其体裁议论,一取法于表元者也。”可参之。

[19]按,《七观》原文与袁桷之注在后世流传中出现了混二为一的状况,如《全宋文》据清道光间叶熊辑《深宁先生文钞摭余编》录《四明七观》此文,即混入袁桷注文,使读者不辨归属。而雍正中纂修《浙江通志》,其卷二百七十收《七观》则不带袁注,一目了然。

[20]袁桷《延祐四明志》(影《文渊阁四库全书》本第491册),(台北)商务印书馆1986年版,第327页。

[21]按,《明史·文苑·胡翰列传》:“长从兰溪吴师道、浦江吴莱学古文。”《明史·宋濂列传》:“学于闻人梦吉,通《五经》,复往从吴莱学。”王袆为之作《宋太史传》载:“其友胡君翰曰:‘举子业不足为,景濓盍为古文辞乎?’遂与俱往浦阳,从吴莱先生学。”(《王忠文集》卷二十一)

[22]章学诚《文史通义》(第二册),上海书店1988年版,第65页。

[23]阮元《十三经注疏》,中华书局1980年版,第2525页,邢昺语。

[24][25]《全宋文》(第354册),上海辞书出版社、安徽教育出版社2006年版,第 135、135页。

[26]程章灿《说〈七观〉——“七”体的革新及文体环境》一文所论甚详,故不再赘述。见《赋学论丛》,中华书局2005年版,第205—224页。