基于土地增值收益共享的拆迁土地价值评估方法研究

2012-07-17刘贞平刘圣欢

刘贞平,万 磊 ,刘圣欢

(1.广东农工商职业技术学院,广东 广州 510507;2.华中师范大学,湖北 武汉 430079)

随着城镇化进程的加快,城市存量土地供应日趋紧张,为缓解土地短缺问题,一般通过两种途径增加建设用地的供应:一是通过城市地域延伸,实现城市发展的郊区化;二是通过旧城拆迁改造,提高土地利用的集约度。无论前者还是后者,都涉及对原土地使用者的拆迁与补偿。拆迁者与被拆迁者之间的利益之争已成为近几年的一个热点话题,话题背后是拆迁双方就拆迁过程中有关拆迁标的物的价值补偿合理性的争论与质疑,尤其是拆迁前后土地增值收益的分配问题更是多方争议的焦点。那么从价值评估角度出发,评估公司和评估人员应该如何测算拆迁前后土地的增值额,并对土地的增值收益分配给出合理化建议呢?

一、土地增值收益来源及传统模式下拆迁土地价值评估误区

(一)拆迁土地增值收益的来源分析

1.土地性质变更引起的增值

土地性质变更引起的增值是指土地由农用地转变为国有建设用地引起的土地增值。由于不同用途的土地产生的预期收益和集约利用形式不同,土地价格也不同。一般来说,建设用地的预期收益大于农用地的收益,故其价格也高于农用地。农业用地被征收转用,转变为城市建设用地 (即非农业用地),引起地价增加,这是最典型的土地所有权性质变更增值。

2.土地合并使用引起的增值

房地产在拆迁之前,其土地要么为集体所有制中的农用地或宅基地,要么为旧城中的建设用地。对农用地而言,受土地产出和当前农业发展水平的限制,土地资源的使用价值较低,仅能满足农户生存和缓慢发展的需要;对宅基地和旧城中的建设用地而言,由于其上多为低密度低容积率的旧房屋,土地的现状效用较低。然而,上述土地资源的潜在利用价值却很大,前者可为农村的社会经济系统今后的发展留有充足的资源条件,后者是进行城市更新改造以实现土地增值的必要载体,而这些地块经过拆迁后的整合规划,其横向和纵向利用率都可以得到极大提高。因此,土地经过合并利用后产生的增值应该在拆迁土地评估中有所体现。

3.土地规划指标变化引起的增值

土地规划指标变化引起的增值是指城市建设用地规划建设指标的变化而引起的土地增值,即在投资因素和供求状况不变的情况下,同一地块由低收益用途变换为高收益用途或由低使用率变换为高使用率时引起的地价增涨。这主要有两类原因:一是由于不同用途的土地产生的预期收益不同,土地价格也不同,如工业用地转为住宅用地和商业用地,这是最典型的用途增值;二是由于不同规划指标导致土地的集约利用形式不同,如附加于地块上的容积率、建筑密度、绿化率等规划指标的调整,使土地利用的集约度提高,从而使土地增值。

4.土地再开发建设引起的增值

由土地再开发建设引起的增值,是因为特定地块或相邻区域投入资金、劳动力,使土地资本价值增加,从而使土地价格上涨。房地产(或土地)经营者对土地的连续追加投资,使特定地块的土地生产力得到提高,从而使该块土地价值增值。比如,土地经营者投入一定的人、财、物对某宗地进行道路、供水、供电、通讯、排污、供气、排水等建设和场地平整,从而使土地适合特定的建设需要。这些投入会直接产生级差地租II从而使该土地价值增值。

为后面测算土地增值的方便,将上述由土地性质变更、土地合并利用、土地规划指标变化和土地再开发引起的土地增值分别记为B1、B2、B3和B4。

(二)传统技术下拆迁土地价值评估误区

现行的评估方法中忽视土地增值收益,具体表现为三大误区:

1.价值内涵界定不完整

现行的评估业务中通常将拆迁土地价值界定为土地在现状(现状容积率、现状用途等)条件下的市场价值,被拆迁房屋的货币补偿金额根据其区位、用途、建筑面积、土地使用权等因素确定。此种价值界定立足于土地拆迁前的现状利用条件,对土地的未来投资价值尚未加以考虑。实际上土地经过房屋拆迁、再规划和再投入,拆迁土地价值实质为土地的投资价值,在数值上等于被拆迁房地产现状条件下的市场价值与土地部分增值收益之和。

2.估价假设和限制条件设定不合理

目前拆迁土地估价业务中的估价假设和限制条件主要包括:估价对象为被拆迁人所占用的在现状条件下的土地,土地用途为现状用途,土地使用期限为自拆迁许可证颁发之日起的法定最高使用年限,土地开发程度按现状程度设定,容积率取各被拆迁人现状实际容积率。即以各独立宗地作为估价对象,基于现状容积率、现状用途、现状开发程度的假设条件进行价值评估。可以看出,上述估价假设以土地的现状条件为前提,尚未考虑土地在整体拆迁后将各宗地视为一个整体的集约效应以及在整体拆迁后土地整合利用时土地经济指标的调整对土地价值的影响。实际上拆迁土地价值评估应将拆迁范围内原独立使用的单宗土地经拆迁合并后的整宗用地视为评估对象,并需分别按照新旧规划用途、建筑覆盖率、容积率等经济利用指标进行评估。

3.估价技术路线运用不灵活

就拆迁土地价值评估采用的技术方法而言,现有拆迁土地价值估价技术路线中一般都欠缺土地增值收益的估算、土地合并后增值收益的剥离及其在各利益相关者之间进行合理分配的测算方法。在城市房屋拆迁中,对拆迁房地产的土地使用权的补偿是以“房屋区位补偿价”的形式出现的,该区位补偿价一般实行的是政府指导价;在集体土地的房屋拆迁中,实行的补偿标准是依照《土地管理法》的规定,按“年产值倍数法”进行补偿,补偿标准较低,如征用耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费;补偿总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的30倍。

二、土地增值收益共享的机理分析

世界银行移民和社会政策高级顾问迈克尔.M.塞尼教授在他的《把人放在首位——投资项目社会分析》一书中,认为工程建设应当对它所侵害的那一部分人的利益有所补偿,以使工程所涉及的所有人都能从中获利。[1]城市化进程中,当房地产开发中不可避免带来征地拆迁问题时,不仅需要对原土地使用者给予合理的补偿,更重要的是让他们能够从土地的再开发中受益,使其成为土地再开发的参与者和开发效益的分享者。基于以上理念,笔者尝试提出基于土地增值收益共享的拆迁土地价值评估方法。土地增值收益共享就是要将由土地再开发、土地性质变更、土地规划条件变化和土地合并使用等因素导致的土地增值额能在原土地使用者、政府和开发商之间进行合理分配。这种收益共享模式的设计主要基于以下原理:

(一)理性经济人假设

从经济学角度分析,人类经济生活中的冲突产生于资源的稀缺性这一经济学研究的前提和“经济人”假设。人类的一切活动都可以用“经济人”假设来加以解释。对稀缺资源的追求和竞争,使得冲突不可避免。同样在城市建设征地和拆迁活动中,这一假设也不例外。

拆迁中项目的开发者作为一个营利性企业,必然追求最大化利润,他们希望支付最低的拆迁补偿成本;原土地使用者多属非自愿性移民,他们会充分利用上访、钉子户、舆论等手段力求获得最高的拆迁补偿额;政府凭借对土地一级市场的垄断,希望将因房屋周边设施和环境改善、土地用途调整、容积率增加带来的土地增值收益完全控制在政府手中。当三方理性经济人共同追逐同一份收益时,就需要土地价值评估方能以一种科学合理的评估方法对土地增值收益的共享提出合理化建议。

(二)利益相关者理论

利益相关者理论兴起于20世纪80年代,目前学者对利益相关者的界定达数十种之多。弗里曼(Freeman,1984)认为“利益相关者是那些能够影响一个组织的目标实现的人,或者自身受到一个组织目标的实现所影响到的人”。这是一种十分宽泛的定义。克拉克森Clarkson(1994)认为利益相关者即为“因企业活动而承担风险的人”。根据这两种定义,本文拆迁过程中的核心利益相关者界定为政府、开发商、被拆迁户。

首先,开发商作为项目开发的直接投资者,承担着较大的风险,应享有一定的风险收益,包括因拆迁获得的拆迁风险收益和因后续开发投资获得的开发投资收益。在开发收益中,由开发商对拆迁土地进行直接投资而引起的地价增值部分,实质上是级差地租Ⅱ的资本化,在土地使用期内,应归开发商所享有。[2]

其次,被拆迁户与项目开发商一样都承担着土地开发带来的风险,这些风险包括丧失土地、失去房屋、就业困难①等,故被拆迁户应该分享项目的部分所有权以及与之相对应的控制权和收益索取权。

再次,政府是项目开发的重要影响者。拆迁后项目开发收益的实现依赖于政府对土地权利性质的变更和土地规划限制条件的制定,政府附加在土地上的这些规划条件成为影响项目开发利润的重要因素,因此政府有强大的权力分享拆迁后土地的增值收益。如农村集体土地所有权被征收为国家所有,由农地变为城市建设用地而产生的增值就与土地所有权的垄断有关,是绝对地租的增加和级差地租I的增加,它应由原土地所有者(农村集体经济组织)和国家(城市土地所有者)分享。

(三)价值转移理论

如上所述,由土地再开发、土地性质变更、土地规划条件变化和土地合并使用等因素导致土地的未来效用价值远远高于土地的现状效用价值,因此在项目开发后,通过征地拆迁所获取的土地资源使用价值得到了升值。土地再开发后,土地资源的使用权转移给了项目开发者。土地权属经过转移后,是不是其所有收益都归最终的土地使用者享用呢?由于土地的增值有相当一部分是在转移的过程中产生的,如土地合并使用、用途性质变更、规划条件更改;另一部分土地增值产生于转移之后,即开发商投入资金进行土地的开发投入产生的增值,因此在土地转移过程中和转移后导致土地增值的相关主体都有权利分享土地增值收益。

从合理的角度讲,原土地使用者应该得到的补偿是土地资源对项目的预期效用,而不仅仅是对其自身的效用。但由于项目开发效用的产生除获取土地资源投入之外,还需要开发商投入大量的资金、人力和物力进行配套设施建设,需要政府在规划设计方面的努力整合,因此原土地使用者应分享的是项目开发效用的一部分,而非全部。

三、土地增值收益共享模式下拆迁土地价值评估技术路线

以上述分析的拆迁土地会产生增值和土地增值应该共享为基础,下面从实践角度探讨土地增值收益测算和增值收益分配的技术路线。

(一)开发商与原土地使用者之间土地增值收益的共享:固定比值法下作价入股比例的测算

1.案例简介

因城市更新改造,深圳某股份公司所属逾100000m2土地上的物业需整体拆迁,该地块改造前主要为工业用地,容积率约为1.1;改造后规划用途为商住用地,规划容积率不大于4。案例中开发商和股份公司分歧的焦点在于:开发商希望按现状房地产的市场评估价值进行拆迁补偿,股份公司则希望按商住用地的市场评估价值补偿。前者实际是没有考虑土地拆迁改造增值收益时的最低补偿价,后者则是股份公司能部分分享土地增值的最高补偿价。

经被拆迁方(股份公司)与拆迁方(开发商)的协商,双方同意股份公司以其所拥有土地价值以作价入股的形式获得拆迁补偿,房屋拆迁补偿则采用一次性的货币补偿方式。受股份公司的委托,评估机构需要确定该待拆迁土地的市场价值,从而为股份公司确定作价入股的比例提供参考。

2.技术思路

(1)测算现状土地使用权的总价值A

一是剥离法。剥离法是指将建筑物价值从房地产总价值中剥离后得出土地价值的方法,即首先运用传统的评估方法分别评估测算现状房地产市场价值A2和现状建筑物的价值A1,从而得出由原土地使用者占有使用的土地在现状合法用途、容积率、独立使用前提条件下的地价 A,即:A=A2-A1。

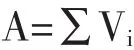

二是累加法。累加法是将拆迁前各单宗土地价值进行加总求和,即:

上式中,Vi表示第i宗土地在现状合法用途、容积率、独立使用前提条件下的地价。

(2)评估测算规划前提下土地使用权的市场价值B

土地价值与附加在土地上的规划指标息息相关,随着拆迁后土地规划建设指标的调整,土地的市场价值也会发生相应变化。当规划指标确定之后,土地可视为待开发土地,可按照假设开发法、基准地价系数修正法、市场比较法等传统估价方法确定规划前提下土地的市场价值。这里B实际为具备开发建设条件时的土地价值,包括A和B1、B2、B3。

(3)评估测算开发商的投资总额D

开发商的开发投资总额包括土地取得成本、开发建设成本、管理费用、投资利息、销售费用和销售税费等,其中土地取得成本包括原土地上旧建筑物的补偿成本A1和应交的土地出让金,而将土地上建筑物的拆除成本计入开发成本之中,因此:

D=(A1+应交地价+开发成本+管理费用+投资利息+销售费用+销售税费)

开发商在土地上追加投资D会产生B4,如前所述,由开发商直接投资而引起的增值B4实质上是级差地租Ⅱ的资本化,应归开发商所享有。

(4)评估测算规划前提下开发完成后的房地产市场价值C

当土地的建设规划指标明确之后,可用假设开发法测算开发完成后的房地产市场价值。此时C实际上是 A、B1、B2、B3、B4及开发完成后建筑物的价格之和。

上述四步中的 A2、A1、Vi、B、C 等参数均可采用市场比较法、基准地价系数修正法等传统估价方法进行求取。

(5)测算共享的土地增值收益F

B1、B2、B3、B4都会引起土地增值, 但由于 B4是由于开发商的追加投资引起的,原则上归开发商所有,因此土地在规划前与规划后其价值的差额为土地增值额,即:F=B-A。可以看出,这里F实际为B1、B2、B3之和。

(6)土地增值收益的分配

这里的核心问题是测算土地增值额在原土地使用者与开发商之间的分配比例。为表述方便,将原土地使用者应分享的收益比例记为G。

方法一:G=A/D

产生土地增值的表面原因是改变了用途和规划条件,而真正原因是资本的再投入:除开发商的资金、管理等再投入之外,还有原土地使用者的土地资本初始投入,所以可用现状条件下的地价(A)占项目总投资额(D)的比例作为股份公司分摊土地增值收益的比例。

方法二:地价房价比值法

有学者研究表明,全国平均地价占房价的比重从1999~2006年基本保持在25%,上下浮动不超过1%,②即地价与房价的比例在一定时期内有一定的稳定性。因此,待拆迁土地在规划前的地价房价比与规划建设完成后的地价房价比应该也有一定的一致性。故:A/A2=B/C。

可以将拆迁前或拆迁建设完成后的地价房价比作为土地增值收益的分配比例,即:G=A/A2或G=B/C。

因此,原土地使用者应分配的土地增值收益为:F1=F×G;开发商应分配的土地增值收益为:F2=F×(1-G)。

(7)测算原土地使用者作价入股比例H

经过上述测算,在整个房地产开发投资过程中,集体股份公司的投资作价入股额为A+F1,开发商的投资入股额为 D+F2, 因此:H=(A+F1)/(D+F2)。集体股份公司和开发商可以按照这个比例对日后房地产的收益进行分成。

(二)政府、开发商与原土地使用者之间土地增值收益的共享:盈亏平衡法下建设用地规划指标的确定

上述探讨了土地的规划指标确定之后,土地的增值收益在原土地使用者和开发商之间的分配。那么政府部门作为土地所有权的执行者,其如何获得待拆迁土地的增值收益呢?

一个理性的政府在重新确定土地的规划限制指标时,需要在土地增值收益共享思维的指导下权衡开发商、原土地使用者和自身在规划条件下如何获得各自的利益。下面以政府规划部门委托评估公司“为政府确定城市更新单元规划利用指标提供参考”③为例,分析政府如何通过制定合理的土地规划指标来分享拆迁土地的部分增值收益。

政府在制定规划指标之前,应首先赋予原土地使用者和开发商一定的利润空间,即允许他们分享待拆迁土地的增值收益。因此,评估机构在为政府部门提供参考的规划指标之前,可以给予一定的假设条件:

假设1:设定一定的拆赔比例④,如1:1.3。此拆赔比例是在大量的调研和分析基础上,确保原土地使用者能分享到土地部分增值收益时的拆赔比。

假设2:赋予开发商合理的利润率,如30%。开发商的开发总利润包括开发利润与拆迁风险利润两部分。

在此两个假设条件之下,利用假设开发法的技术思路来确定合理的规划指标,具体测算思路如下:

(1)通过市场分析和项目定位研究确定项目可销售价格和可销售面积,其中:

可销售面积=总建筑面积⑤-拆迁补偿安置面积

式中总面积因子为未知数,它跟土地规划指标相关,比如容积率、绿化率等指标都会影响到总建筑面积的大小。

(2)分别测算应交地价、建设开发成本、管理费用、利息、销售费用、销售税费等因子。这些因子均与上述总面积因子有关,其确定方法与一般评估项目的确定方法相同。

(3)确定合适的开发总利润。

(4)求解方程,确定总面积因子。

销售价格×(总面积-拆迁补偿安置面积)=应交地价+拆迁现金补偿+建设开发成本+管理费用+投资利息+销售费用+销售税费+开发总利润

由于上述应交地价、建设开发成本、管理费用、投资利息、销售费用、销售税费六项因子均为总面积的函数,因此可对上述等式求解方程,从而求得总面积因子。该总面积是在既能保证开发商合理利润率,又能确保被拆迁户得到较满意的回迁房屋的前提下求出的最小总面积(记为Smin)。

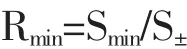

(6)拟定规划利用指标。政府拟定的规划指标比如容积率指标须保证开发商实际建设的建筑总面积大于或等于最小总面积,否则开发商开发土地的积极性将减弱。以容积率指标的求取为例:

上式中,Rmin表示最小容积率;S±表示土地总面积。此最小容积率Rmin是在假定开发商取得固定利润和被拆迁户获得固定比例回迁房的情况下,政府制定的保本容积率,此即为政府的盈亏平衡指标值。当实际容积率高于Rmin时,政府除了能获得正常的土地出让金之前,还能分享由规划指标变更导致土地增值的增值收益;反之,当实际容积率低于Rmin时,政府便无法分享土地的增值收益。但是,政府也必须把握容积率的最佳值,因为在一般情况下,提高容积率虽然可以提高土地的利用收益,但建筑容量的不断增大会带来外部负效应,导致商业或居住环境恶化,降低其使用舒适度。因此,为了控制外部负效应,平衡经济效益与社会效益,政府在城市规划中要寻求容积率客观上存在的合理最佳值。

注 释:

①据毛峰在“政府该为失地农民做什么”(《调研世界》)一文中的统计,在较发达地区有20%失地劳动力赋闲在家。

②资料来源:宋勃、高波:房价与地价关系的国际此较研究。载《亚太经济》2007年第3期。文中的平均地价为平均楼面地价。

③估价目的为 “为政府确定城市更新单元规划利用指标提供参考”。

④拆赔比例=拆迁补偿安置面积/原旧房面积

⑤总面积为产权面积,包括可用于对外销售的建筑面积和用于拆迁补偿的安置面积。

[1]孔令强,施国庆.项目开发效益共享型征地拆迁安置模式探析[J].生产力研究,2007,(16).

[2]邓宏乾.土地增值收益分配机制:创新与改革[J].华中师范大学学报,2008,(9).