建设高标准农田 为确保粮食安全提供支撑

2012-07-10彭水洪

彭水洪

(农业部管理干部学院,北京 102208)

粮食是人类维持生存的必需品,粮食安全关系到人的生存需要能否满足。历史经验证明,粮食问题是涉及社会稳定和国家安全的大问题,粮食安全是整个国家安全系统的一个重要部分。我国是一个人口大国,其粮食安全更不能出现任何闪失。

粮食安全的关键是生产供应所有人口所需的粮食。联合国粮农组织 (FAO)认为:增加粮食产品的有效供给是实现粮食安全的先决条件。粮食生产受社会、经济、制度、技术及自然资源条件等多种因素的影响和制约。农田是粮食生产的基础,在所有影响粮食安全因子中属于最重要、最基础的因素,对确保粮食有效供给能力具有最根本的保障和制约作用。在当前形势下,通过建设高标准农田提高农田综合生产能力,为确保粮食安全提供强有力的支撑显得尤为重要。

1 高标准农田建设面临的形势背景

1.1 我国耕地面积不断减少,耕地问题难实现动态平衡

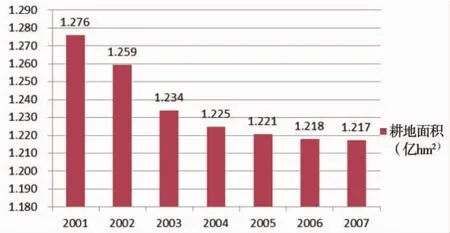

一个国家的粮食生产能力主要由两方面的因素决定:一方面是耕地数量;另一方面是耕地质量,即单位耕地的生产能力。在人类的历史进程中,确保人类总体粮食需要的最根本途径也只有两条:一是扩大粮食种植面积;二是提高单位耕地的产量。随着我国工业化、城镇化的步伐加快,我国的耕地资源呈逐年下降减少的趋势。据国土资源部统计,2007年全国耕地面积1.22亿hm2(18.26亿亩),人均耕地不足0.1hm2,不足世界人均水平的40%。同1997年相比,全国累计减少耕地 (不含开发)0.12亿hm2(1.78亿亩)。耕地减少的主要原因是生态退耕、建设用地、灾毁和农业结构调整以及后备资源不足。值得注意的是,随着生态退耕任务的完成,耕地减少以建设用地占用耕地为主。2007年全国建设占地18.82万hm2(282.43万亩),生态退耕2.54万hm2(38.17万亩),农业结构调整减少耕地0.49万hm2(7.28万亩),灾毁耕地1.79万hm2(26.88万亩),建设用地占减少耕地的比重达到79.6%[1]。

图1 2001~2007年我国耕地面积变化

我国的耕地面积已经接近1.2亿hm2的警界线。根据我国国土资源部公布的土地资源利用变更报告显示,从长远看城镇化的进程仍将推进,耕地资源逐年减少的趋势可能变缓,但是总体减少的趋势难以扭转。通过扩大耕地面积增产非常困难。

1.2 耕地质量退化严重,质量提高难度加大

我国山地丘陵面积大,平原仅占陆地国土面积的12%。很大一部分地位于山坡丘陵区、干旱半干旱区或低洼易涝区。全国基本无限制、质量相对较好、有灌溉措施的保收田只占耕地总面积的39.9%;另外60%的受到干旱、坡度、洪涝、盐碱等各种障碍因素的制约,质量相对较差。

值得注意的是,多年来,虽然我国采取了最为严格的耕地保护政策——“占补平衡”,它像一把利剑守护着1.2亿hm2红线,对减缓耕地数量的减少发挥了重要作用,但是这种 “占补平衡”大多局限在数量上的平衡,在质量上很难实现平衡。各种非农建设占用的耕地,大多是城郊的良田和菜地。而新开发的耕地质量和产出率却往往相差几倍,一般0.2hm2新地才能抵得上0.067hm2熟地。农田综合生产能力的提高面临着严峻挑战,高标准农田建设十分迫切。

1.3 耕地资源对粮食增产的约束作用明显

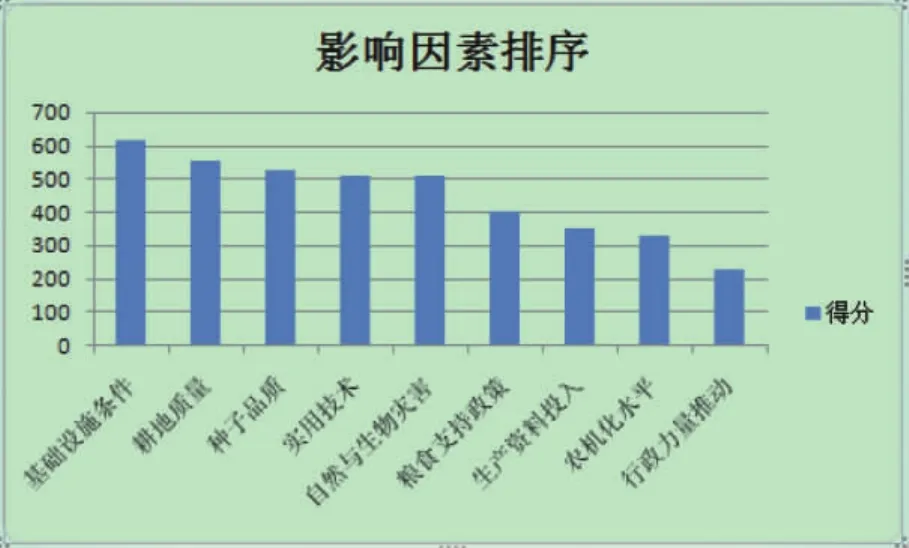

2011年,我国实现粮食 “八连增”,成为国民经济社会发展的突出亮点。在粮食 “八连增”的高起点上,耕地资源对粮食增产的约束越来越明显。在农业部管理干部学院组织的对200个产粮大县农业局长的问卷调查中,针对 “影响粮食产量的因素 (按重要程度排序)”一题,来自农业生产第一线的局长们将 “基础设施条件”摆在首要位置,如图2所示。由此可见,建设地力肥沃、旱涝保收的高标准农田对粮食增产至关重要。

图2 影响粮食产量的重要因素

图2说明:将问卷中9个选项按重要程度进行赋值,重要程度1计9分,重要程度2计8分,依次类推,重要程度8计2分,重要程度9计1分,然后计算各因素得分并进行排序:基础设施条件 (第一,616)、耕地质量 (第二,555)、种子品质 (第三,525)、实用技术 (第四,510)、自然与生物灾害 (第五,507)、 粮食支持政策 (第六,406)、 生产资料投入 (第七,354)、农机化水平 (第八,332)、行政力量推动 (第九,229)

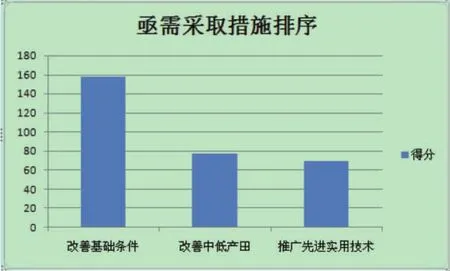

同时,在调查问卷中,农业局长们还反映了继续稳定提高粮食产量亟需解决的问题。超过半数的局长将“改善基础设施”摆在首位,还有近20%的局长将 “改造中低产田”摆在首位,综合排序如图3所示。由此可见,在实际生产中,目前的基础设施对继续稳定提高粮食产量制约明显。建设高标准农田,改善农田基础设施条件,提高农田综合生产能力是提高粮食产量的迫切需要。

图3 继续稳定提高粮食产量亟需采取的措施 (前3项)

图3说明:按亟需解决程度进行赋值,亟需程度1计3分,亟需程度2计2分,亟需程度3计1分,计算得分并进行排序:改善基础条件 (158),改善中低产田 (77),推广先进实用技术 (70)

2 我国高标准农田建设的现状与问题

我国高标准农田建设是在中低产田改造的基础上发展起来的。1988年中央财政开始投入以中低产田改造为核心的农业综合开发项目。1988~2008年,累计改造中低产田3733.3万hm2,新增和改善农田灌溉面积3400万hm2,新增和改善除涝面积0.15亿hm2。随着农业生产的发展,中低产田改造已经不能满足粮食生产的需要,国土、农业、水利等部门纷纷提出建设高标准农田,安排专项资金用于农田建设,不少省市根据该地的实际情况率先提出当地的高标准农田建设标准及规划。2012年3月份,农业部发布了 《高标准农田建设标准》,以提高农田综合生产能力为目标规范高标准农田的建设,标志着高标准农田建设项目将进入一个新的阶段。

各部门各地积极开展的高标准农田建设项目,为提高农业综合生产能力,稳定粮食生产,确保粮食有效供给发挥了积极作用。特别是近年来,农业部提出高标准农田建设到哪、高产创建就推进到哪,为粮食实现 “八连增”功不可没。然而,在高标准农田建设实践中也发现一些问题或苗头,值得注意和重视。

2.1 高标准农田建设投资分散,存在着重复建设现象

高标准农田建设包括农田建设的诸多方面,如田间道路、农田水利等等,近年来,各相关部门按照有关部门工作职责都提出要建设高标准农田,但是对高标准农田的理解各不相同,投资侧重点也不同,例如:国土部门侧重于对田、水、路、林、村进行综合整治;财政部农业综合开发办侧重于中低产田改造,结合优势农产品产业带建设,建设旱涝保收、稳产高产基本农田;水利部侧重于农田水利建设等等。高标准农田建设缺乏统一规划,投资分散甚至出现重复建设现象,不利于发挥项目的效益。

2.2 高标准农田建设标准重表面轻地力

目前建设中的一些这些项目往往集中在重复建设沟、渠、凼、路等硬件基础硬件设施,以 “田成方、林成网、渠相连、路相通”作为高标准农田的标准,而忽略了耕地土壤质量建设。高标准农田建成后,甚至导致地力短时间内下降,影响粮食生产产量:一方面,为了使 “田成方”,项目将一些边边角角的生地规划进来,同时,项目又需占用一些熟地建设农田水利、田间道路等基础设施,从而影响农田的整体地力;另一方面,为了使农田田面平整,应加铺生土平整田面之后再铺设一层熟土以保证耕地土壤质量,但是一些非农业部门的项目责任部门,或因缺乏相关农业知识,或因没有直接利益关系,在项目建设中没有严格按照农田生产要求进行建设,导致所谓的高标准农田建成后地力反而在短期内下降的现象。

2.3 高标准农田管理缺乏合理制度安排

近年来,各部门的农田基础建设项目不同程度地存在重建设轻管理的问题,其根本原因在于高标准农田使用管理制度缺位。在投入上,很多项目没有配套的修护资金;在使用上,很多项目是发改委、财政等部门建设、农业部门使用,项目建设与使用脱节;在管理上,政府没有明确的责任部门。农田基础设施属于公共产品,当农田由于长期疏于管理出现各种问题,如果没有相关的补偿机制,农户或其它社会力量一般不会自发组织维护。

2.4 高标准农田持续使用上缺乏一定的保护

近年来,高标准农田用地与建设规划用地、工业用地的矛盾呈上升趋势。由于基础条件比较好、建设成本低、示范效果好等因素,高标准农田一般建设在城镇周边。但是,在城镇化过程中,这些地方往往又是建设用地、工业用地首征之地。一旦农田被征用,前期建设项目也随之被毁。另外,近些年来,城镇周边的农民生计来源比较灵活,流转土地和种田的积极性降低,出现了个别高标准农田抛荒或季节性抛荒的现象。高标准农田持续使用受到经济发展的冲击,甚至出现一定程度边建边毁边弃现象,亟待加以制止。

3 高标准农田建设的几点思考

只有农田这个基础更加牢固,粮食生产才能更稳更多。建设好高标准农田,不断提高农田综合生产能力,确保国家粮食安全,需要树立系统的、全面的、可持续的理念。

3.1 建设高标准农田是一个系统工程

高标准农田建设涉及农田水利、田间道路、农田林网、土壤肥力等方方面面,涉及到农业、水利、财政、发改委等多个部门。无论是哪个项目,建设高标准农田的出发点和落脚点都应该是不断提高农田综合生产能力。用系统的观点来看高标准农田建设,系统目标就是提高农田的综合生产能力。任何高标准农田建设项目都应该服从服务于这个目标,因此,在建设的主体上,鉴于目前单个部门不具备完全实施高标准农田全部工作的职责,可以由与高标准农田建设目标最切身相关的农业部门牵头、多部门协作,引导和聚合相关涉农资金,集中统筹使用,切实提高各项资金综合使用效益。在建设的内容上,应硬件建设与软件建设相结合,除建造一批高质量的桥涵闸站等硬件设施外,还要将培肥地力、科学管理、新品种和新技术推广等软实力纳入高标准农田建设,确保农田高水平的产出和效益。

3.2 建设高标准农田需要一个可持续性机制

目前,高标准农田主要由政府部门投资建设,不仅由于没有明确的管理责任部门致使农田在后期使用中无法发挥应有的效益,而且由于投资主体单一,资金投入无法持续满足高标准农田建设的需要。因此,必须进行高标准农田建设管理机制创新。目前,可将高标准农田建设与土地确权工作、土地流转工作结合起来,建立健全土地转出者和转入者之间利益分配机制,在保证较大土地面积和较长承包期限的基础上,鼓励种粮大户、合作社投资农田基础设施建设。可以试点小型基础农田设施产权改革,对于能够明确受益人的农田设施,按照“谁投资、谁受益、谁所有、谁管理”的原则,引导农户或其它社会力量对小型基础农田设施进行投资。把全社会力量都调动起来,为高标准农田建设注入持续的推动力。

3.3 建设高标准农田要因地制宜,处理好与各方面的关系

我国国土辽阔,各地区耕地资源禀赋条件不一样,各地区经济发展水平也不一样,高标准农田建设应根据各地实际情况规划统筹、分步推进。推动地方政府在高标准农田建设中发挥更大的作用,推动地方政府牢固树立在保护耕地的前提下发展各项事业、进行各项建设的指导思想,因地制宜地处理好两个关系:一是处理好高标准农田建设与经济建设之间的关系,只有不断提高农田综合生产能力,农业的稳定与发展才有基本的资源条件,各项经济建设才有坚实的基础;二是处理好粮食生产和林牧渔副业之间的关系,调整农业内部结构应在根据当地资源优势在确保粮食稳定增产的前提下进行。只有这样才能避免出现高标准农田 “非农化”倾向,充分发挥高标准农田促进粮食增产、保障粮食安全的作用。

[1]刘黎明.土地资源学.北京:中国农业大学出版社,2010

[2]全国农牧渔业大县局长轮训班学员.关于促进农业发展若干问题的对策建设[J].农业部管理干部学院学报,2012(1)