下刚果盆地A区块下白垩统Albian阶沉积层序与古地理演化

2012-07-06文华国郝立华郝立业郑荣才

于 水 文华国 郝立华 郝立业 程 涛 郑荣才

(1.中海石油研究中心,北京100049;2.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都610059)

下刚果盆地为西非被动大陆边缘含盐盆地,盆地内沉积了Albian(阿尔布)阶盐岩层,具有多套勘探层系、多个含油气系统和多种与盐岩活动相关的并极具勘探潜力的构造圈闭,具备非常优越的油气成藏条件[1-5],目前已是国际上最受关注的油气勘探热点地区之一[6]。本项目研究目的层为白垩系Albian阶,该地层单元继盐岩层沉积后广泛发育混积碳酸盐岩,勘探重点为寻找与Albian阶混积碳酸盐岩为储层的、并与盐构造相关的油气藏[4]。下刚果盆地A区块目前勘探程度较低,特别是受Albian阶同沉积期滑脱盐拱构造影响,包括A区块在内的下刚果盆地形成破裂混积碳酸盐台地,古地理面貌恢复难度很大。本文以区域地质背景分析为基础,充分利用测井和地震资料,以沉积相和层序分析为技术路线,剖析滑脱盐拱构造控制的Albian阶混积碳酸盐岩时空演化机制,编制层序-岩相古地理图,剖析下刚果盆地A区块及邻区岩相古地理特征和有利储层发育相带分布规律,为储层预测提供依据。

1 区域地质概况

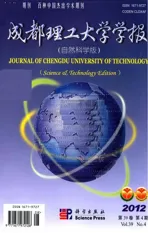

下刚果盆地位于非洲中西部,沿加蓬、刚果(布)、安哥拉的卡宾达地区、刚果(金)和安哥拉海岸西侧分布(图1)。该盆地的北部以马永巴高原为界,南部以安布里什高原为界,东部与前寒武系基底相邻,西部与大陆边缘相接,总面积为68 699 km2,其中海域面积为43 528km2,陆上面积为25 171km2。下刚果盆地属于西非被动大陆边缘最重要的裂谷盆地之一,经历了拉伸的裂谷大地构造运动以及被动的热沉降过程,其形成演化与盆地北部盛产石油的加蓬盆地、南美的巴西东部沿海盆地,以及美国的墨西哥湾地区非常相似[7,8],是西非、也是世界上最富产油气的盆地之一。包括A区块及外围在内的研究区面积约5 000km2,目前仅于A区块外围已钻井13口(图1),揭露的下白垩统Albian阶为一套厚200~1 000m的碳酸盐岩与陆源砂、泥质交替发育的、以碳酸盐岩为主的混合沉积建造。

图1 研究区位置及井位分布图Fig.1 Location of the studied area and well distribution

2 沉积相与层序地层学特征

2.1 沉积相划分及特征

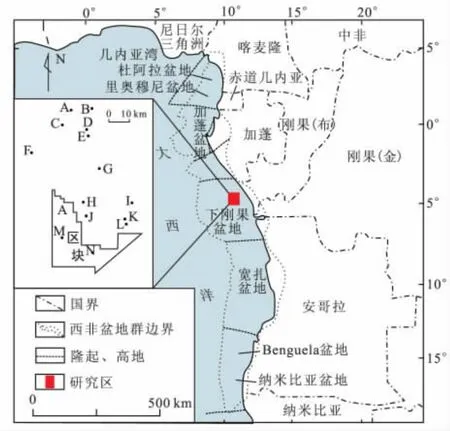

研究区Albian阶混积序列是由碳酸盐与陆源碎屑物质混合组成的混积物,及“纯”碳酸盐与碎屑沉积物的互层组合,岩石类型以碳酸盐岩为主,包括鲕粒灰岩、生屑灰岩和白云质灰岩等,其次为白云岩和灰质白云岩;次为混积岩,以砂质灰岩为主,也包括泥质灰岩和灰质泥岩;陆源碎屑岩包括砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩等。通过钻井、测井和地震资料分析,可识别出混积缓坡、混积台地、混积陆棚、深水扇和深海盆地5类沉积体系,可进一步划分出浅水缓坡、深水缓坡、开阔台地、台地边缘、浅水陆棚、深水陆棚、中扇等亚相和砂质滩、鲕滩、生屑滩、灰泥丘、风暴流、潮下静水泥,以及分支水道、陆棚泥、远洋泥等众多微相类型(表1)。

Albian阶主力储、产层均发育于混积台地沉积体系中。研究表明,混积台地相是碳酸盐台地环境中由泥质、砂质和碳酸盐沉积物通过混积作用而形成[9],于研究区内广泛发育,岩性组合表现为碎屑岩与碳酸盐岩组分混合或互层产出,具有典型的“间断-交叉”混合沉积特征;即沉积物沿不同相之间的边界扩散发生相互掺合、交叉、互层等混合沉积作用[10],部分为风暴浊流等事件沉积将陆源砂搬运到灰质沉积物中形成的间断混合产物。该沉积体系可划分出开阔台地及台地边缘2个亚相,前者包括砂质浅滩、潮下静水泥、白云化浅滩、风暴流、鲕滩等微相,岩性以粉砂质灰岩、泥灰岩、粉砂质白云岩、粉砂岩、鲕粒灰岩为特征;后者包括砂质浅滩、滩间、鲕滩、生屑滩等微相,岩性以粉砂质白云岩、砂质灰岩、砂岩、鲕粒灰岩、生屑灰岩等岩性为特征。该亚相环境由于受到波浪和潮汐双重作用的控制,水动力条件很强,主要堆积以颗粒灰岩和砂质灰岩占绝对优势的滩相沉积为主,灰泥组分极少,非常有利于储层发育。

表1 研究区Albian阶沉积相划分简表Table 1 Sedimentary facies classification of Albian

2.2 层序地层特征

图2 下刚果盆地Albian阶沉积相-层序综合柱状图(C井)Fig.2 Comprehensive column of sedimentary facies and sequence stratigraphy of Albian(from Well C)

图3 下刚果盆地H-J油田H-J井Albian阶联井地震层序标定及地质解释剖面Fig.3 Well-tie seismic sequence stratigraphy calibration and geological interpretation profile of Albian in H-J oil field(from H to J well)

应用Vail为代表的经典层序地层学原理及其技术方法,对研究区Albian阶混合沉积层序进行分析,可将Albian阶划分为5个三级层序(图2),其中SQ1-SQ4层序为Ⅱ型层序,SQ5为Ⅰ型层序。各层序界面除了SQ4顶界面为连续性及反射强度变化较大外,其他层序界面均为较强振幅、连续性较好的波峰反射,于研究区及邻区范围内大都能够进行追踪对比(图3)。层序内部地震相特征差异较为明显,特点如下:①SQ2层序横向上厚度较为稳定,以平行-亚平行反射结构为主;②SQ3层序受沉积期盐岩构造变形影响,厚度横向变化大,亚平行、帚状发散反射结构普遍发育,顶部斜交反射结构特征明显;③SQ4和SQ5层序沉积相对稳定,横向上厚度略有变化,纵向上从下至上由亚平行向平行反射结构过渡,与下伏SQ3层序间界面特征明显(图4、图5)。从总体上看,各层序划分方案的井-震对比关系的一致性好。由于SQ1层序发育不完整,而SQ4和SQ5沉积层序在本项目研究中属于非重点储层发育段,因此,本文仅重点描述目标层段SQ2和SQ3层序。此2个层序都可进一步划分出海侵(TST)及高位(HST)2个体系域(图3),各体系域的沉积旋回性和相序特征分述如下。

2.2.1 SQ2层序特征

a.海侵体系域(TST)

图4 研究区Albian阶沉积演化模式图Fig.4 Sedimentary evolution model of Albian in the studied area

图5 Xline 3050线地震-地质解释剖面有利储层预测Fig.5 Seismic-geological interpretation section of Xline 3050in the studied area

该体系域对应于SQ2层序的下部地层(图2和图3),属于周缘混积台地沉积体系,可细分为台地边缘、开阔台地和局限台地3个亚相及生屑滩、砂质滩、鲕滩、潮下静水泥、混积膏灰坪和混积砂坪等众多微相类型。岩性主要为微-亮晶鲕粒灰岩、微-亮晶生屑灰岩、微晶砂质灰岩、含颗粒微晶灰岩、微晶灰岩及部分白云岩,储集性能好,测井解释出多套油气水层,为Albian阶重要的产层之一。

b.高位体系域(HST)

该体系域对应于SQ2层序的上部地层(图2和图3),也属于周缘混积台地沉积体系;但以体系域内部的准层序组向陆方向上超于层序界面之上,向盆地方向则下超于海侵体系域之上为显著特点。也可细分为台地边缘和开阔台地亚相及其与海侵体系域相似的众多微相类型。其中台地边缘亚相中的浅滩类型较多,以鲕滩为主;其次为生屑滩、砂质生屑滩和少量的藻屑滩,滩体之间普遍发育含颗粒微晶灰岩为主的潮下低能沉积。开阔台地也以沉积低能的颗粒微晶灰岩为主,偶夹风暴流沉积。该体系域储集性能较好,有利产层主要出现在台地边缘亚相环境中,为Albian阶最重要的产层之一。

2.2.2 SQ3层序特征

a.海侵体系域(TST)

该体系域对应于SQ3层序的下段(图2和图3),属于破裂混积台地相沉积,可划分为台地边缘和开阔台地2个亚相环境。其中台地边缘亚相中的鲕滩和生屑滩最为发育,其次为砂质滩微相,局部夹有低能的滩间沉积;岩性以微-亮晶鲕粒灰岩和生屑灰岩为主,夹微晶砂质灰岩、含颗粒微晶灰岩和粉-细粒砂岩。开阔台地亚相环境中台内生屑滩和鲕滩微相较少发育,主要发育潮下静水泥和滩间微相,偶夹风暴流沉积;岩性以含颗粒微晶灰岩和泥灰岩为主,频繁夹有生屑灰岩和鲕粒灰岩。破裂台地之间的盆地相沉积以潮下静水泥为主,局部夹有颗粒质风暴流沉积;岩性主要为微晶灰岩、泥灰岩夹颗粒灰岩和部分细粒砂岩。该体系域中以发育于破裂混积台地边缘浅滩和台内浅滩微相的颗粒灰岩和粉-细粒砂岩储集性能较好和有效厚度大,为Albian阶重要的产层之一。

b.高位体系域(HST)

该体系域对应于SQ3层序上段,与海侵体系域沉积环境相似,也为破裂混积台地沉积体系。其台地边缘亚相中鲕滩微相最发育,厚度最大,其次为生屑滩和砂质浅滩;而开阔台地亚相中的各种浅滩沉积厚度相对较薄,滩间微相较发育。该体系域有利产层主要出现在台地边缘亚相中,储集性能好,储层有效厚度较SQ2层序高位体系域更大而成为Albian阶最重要的产层。

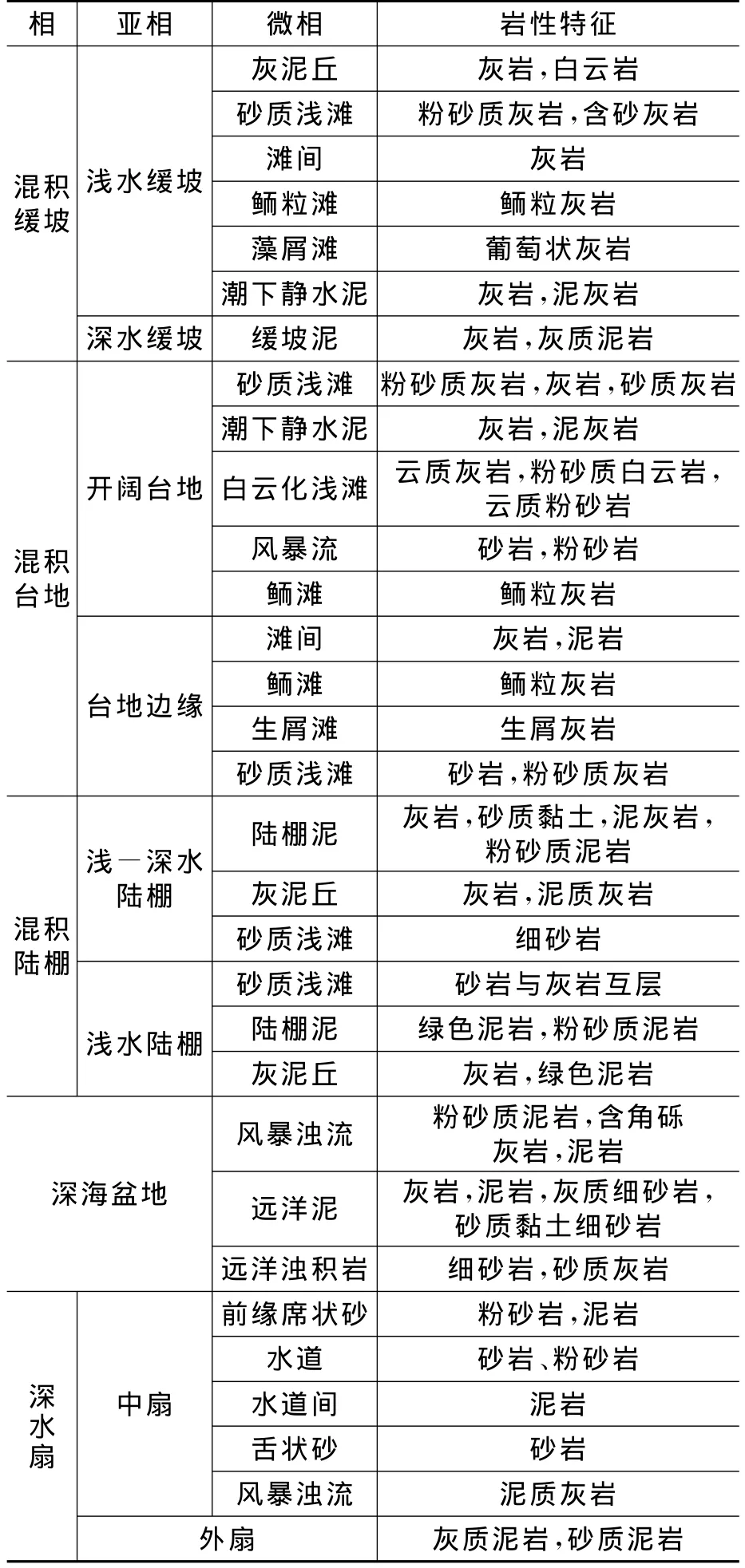

2.3 沉积演化模式

西非被动大陆边缘裂谷盆地的演化主要经历了前裂谷阶段(P2-J2)、同裂谷阶段(J3-K1)、过渡阶段(K1)和后裂谷漂移阶段(K1末-Q)。其中A区块Albian阶沉积受控于后裂谷漂移构造背景下同生铲状断层和盐滑脱构造活动控制,可划分出5个构造-沉积演化期(图4)。

(1)SQ1时期,盆地大部分仍然保持未被海水淹没的早期暴露剥蚀状态,仅在工区西北隅相对水体较深地区发育混积缓坡沉积体系(图4-Ⅰ)。

(2)随着南大西洋扩张和海侵扩大,至SQ2阶段盆地几乎所有的区域都被海水淹没,从而进入周缘混积台地沉积阶段(图4-Ⅱ)。强陆源沉积期和强碳酸盐岩产生期沉积环境的周期性循环,产生了陆源碎屑岩与碳酸盐岩交替沉积。除局部发育半局限-局限台地混积膏灰坪和砂坪沉积外,在广泛发育的开阔台地和台地边缘中形成具良好储集性能的台内浅滩和台缘浅滩沉积。在地震剖面上,存在强连续反射,可识别出一定规模的滩体,并具有随垂向加积,规模渐趋增大的演化规律(图5)。

(3)由于南大西洋的进一步扩张导致海水大量涌入,形成伸展体制下的滑脱构造与断裂,此时原来的混积台地发生破裂,形成SQ3时期的破裂混积台地(图4-Ⅲ)。受地层向西掀斜和产生重力滑脱力影响,顺盐岩下滑形成的破裂台地高部位继续接受浅滩沉积,且向台地低部位迁移,围绕破裂孤立台地呈辐射状分布和垂向加积,使得滩体发育规模进一步加大(图5),其中的障壁滩和台地边缘浅滩是研究区最有利的储集微相类型。

(4)至SQ4时期,随着海水进一步侵入,表现为一填平补齐的沉积过程(图5),研究区大部分发育混积陆棚相沉积(图4-Ⅳ)。

(5)至SQ5时期,研究区深海盆地相进一步扩大,并向东北方向迁移演化,在混积台地和窄陆棚上先期堆积的沉积物,由于受重力或其他突发性事件作用,顺斜坡沟谷迅速进入深盆,形成深水扇沉积(图4-Ⅴ)。

综上所述,下刚果盆地Albian阶整体上经历了一次大规模的海侵,包括了5个次级的海侵-海退旋回,并经历了由混积缓坡→混积台地→破裂的混积台地→混积陆棚→深海盆地(深水扇)的沉积演化过程,对应于威尔逊构造旋回中的后裂谷拗陷阶段向大陆漂移阶段转换的构造-沉积演化过程,不同沉积体系的转换受控于拉张伸展构造背景下的滑脱盐拱构造活动和张性断裂作用,据此建立研究区混积碳酸盐岩“滑脱-盐拱-转换”多因素联控的沉积演化模式,有效地指导了A区块乃至整个下刚果盆地Albian阶岩相古地理恢复和有利储集相带的预测(图5)。

3 层序-岩相古地理特征

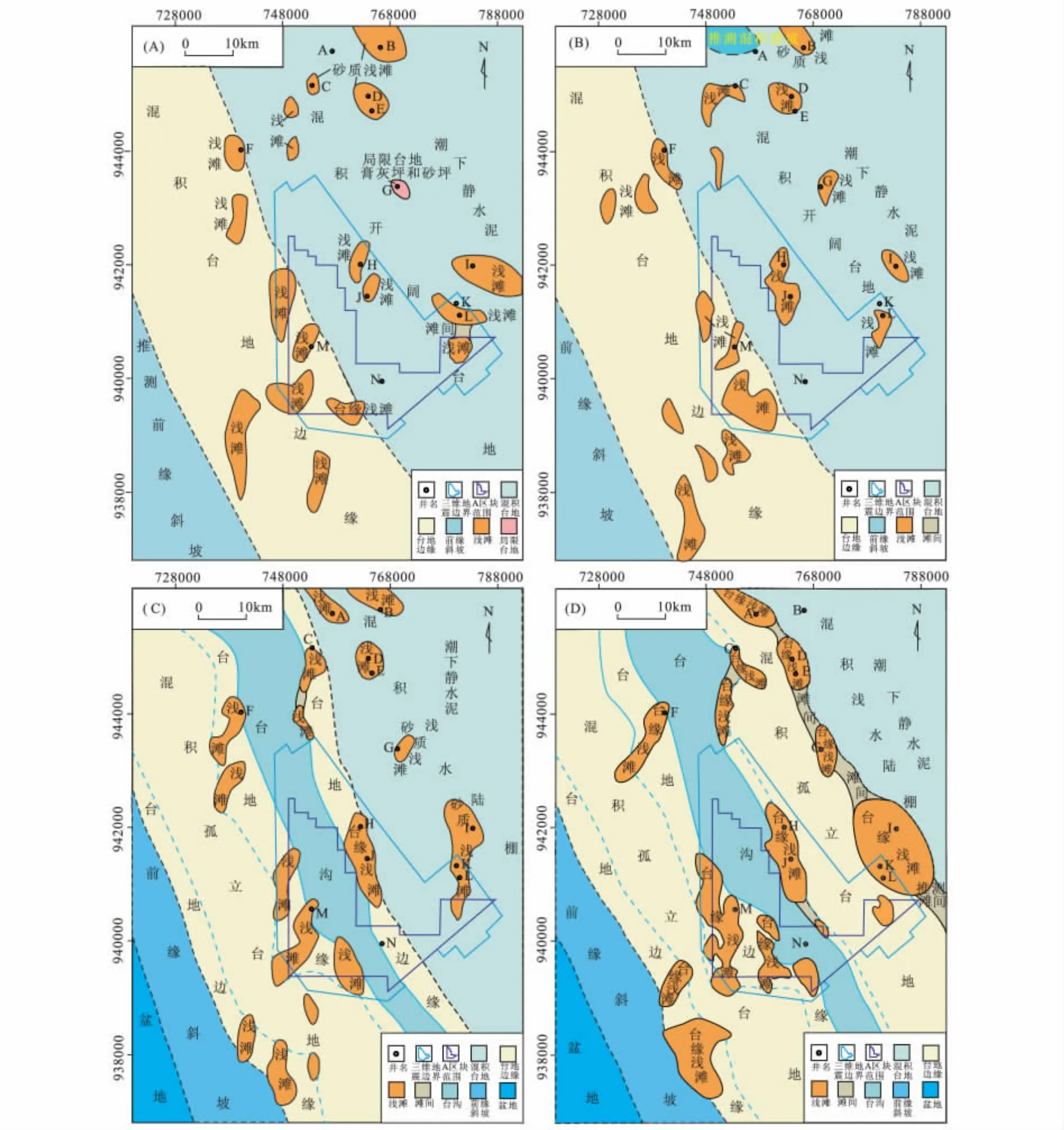

以层序界面和最大海泛面为等时界面,以体系域为等时地层编图单元,选择有利储层发育的优势相为编图要素,结合同时期地层厚度图和不同类型的浅滩厚度图等基础图件,再综合其他因素分别编制了目标层段SQ2和SQ3层序的海侵(TST)和高位(HST)体系域层序-岩相古地理图,为描述Albian阶相带展布特征和浅滩预测奠定基础。

3.1 SQ2层序-岩相古地理特征

3.1.1 SQ2-TST层序-岩相古地理

SQ2海侵体系域时期,受南大西洋缓慢扩张影响,研究区相对海平面继续上升,海水淹没了包括A区块在内的下刚果盆地南部大部分区域,形成周缘性碳酸盐台地;并受来自东部陆源物质的间歇性混入影响,形成以混积碳酸盐岩为典型特征的混积台地沉积,自东北向西南可进一步划分出混积开阔台地和混积台地边缘相带,再向西南过渡为前缘斜坡相带。混积开阔台地相区分布面积很大,以发育鲕滩和砂质浅滩为典型特征,如在北部的B井、C井、D井和E井区可能受陆源影响最大,发育较大面积的砂质浅滩沉积(图6-A);在研究区东南部则发育白云化混积浅滩、鲕滩和砂质浅滩组成的复合浅滩沉积。其中,在L井区以鲕滩沉积为主,伴生有砂质浅滩沉积;而在I井区则发育白云化混积浅滩沉积,并叠置有鲕滩沉积;在K井区,受构造继承性沉积影响,仍处于暴露剥蚀区;另外,在构造相对高部位的G井区则发育局限台地膏灰坪和砂坪沉积,在大部分相对低洼深水区则发育潮下静水泥沉积;在H和J井区主要发育开阔台地砂质浅滩微相沉积,在H井区伴生有少量鲕滩沉积。混积台地边缘相带呈北西-南东向条带状展布,西北部F井区此时期发育砂质浅滩、鲕滩和藻屑滩沉积组合构成的台缘复合浅滩沉积;另外,在A区块西南部通过地震预测出4个呈规则状的台缘浅滩微相,也为有利储层发育相带。

图6 下刚果盆地A区块及邻区Albian阶SQ2-SQ3层序各体系域岩相古地理略图Fig.6 The lithofacies and palaeogeography of TST and HST system tracts of SQ2-SQ3sequence of Albian in Block A of Lower Congo Basin and adjacent areas

3.1.2 SQ2-HST层序-岩相古地理

SQ2高位体系域时期,海平面相对下降,除研究区最北部的A井区附近及以北可能继承了SQ1时期的沉积格局,发育混积缓坡相带沉积,其余大部分地区依然继承了SQ2海侵体系域时期的沉积格局(图6-B),自西南向东北依次发育前缘斜坡相带、混积台地边缘和混积开阔台地沉积,并呈北西-南东向展布。受强陆源沉积期和强碳酸盐岩产生期沉积环境的周期性循环影响,陆源物质与碳酸盐岩的交互沉积依然很典型,形成了多个包括砂质浅滩在内的复合浅滩沉积。混积开阔台地相区分布面积仍然很大,B井区可能受陆源影响最大,发育较厚的砂质浅滩沉积;C井区和D-E井区主要发育单一的砂质浅滩沉积,累计厚度为19~76m;在G井区主要发育砂质浅滩微相沉积;I井区以白云岩化混积浅滩沉积为典型特征;L井区则以发育较大规模的鲕滩沉积为主,伴生有少量砂质浅滩沉积;K井区可能仍受构造高点继承性沉积控制,依然处于暴露剥蚀无沉积区;H-J区块发育台缘鲕滩沉积,并伴生和叠置少量砂质浅滩沉积。开阔台地相带大部分区域处于相对低洼环境,主要为一套潮下静水泥沉积;混积台地边缘呈北西-南东向横贯工区发育,其相带北部F井区主要为复合台缘浅滩沉积,由藻屑滩、鲕滩和砂质浅滩叠置复合而成;在A区块南部M井区及附近,发育3个不规则状台缘浅滩沉积,为有利储层发育的相带。

3.2 SQ3层序-岩相古地理特征

3.2.1 SQ3-TST层序-岩相古地理

SQ3海侵体系域时期,随着南大西洋的进一步扩张,海水大量涌入,导致研究区相对海平面继续上升。此时,原来的混积台地受张性断裂作用,发生破裂,可容纳空间增大,相当于盐构造高部位的破裂台地继续接受浅滩沉积,致使滩体增厚且规模变大而成为研究区最有利的储集微相类型;而拉裂沉降的台间盆地以接收富含有机质的泥灰岩和暗色泥页岩为主[11],为重要的烃源岩发育位置。沉积格局依然是从西南向东北依次发育前缘斜坡相带、混积台地边缘相带和混积开阔台地相带;但与SQ2层序时期不同的是,混积开阔台地已经向东有较大幅度的萎缩,主要发育台内浅滩和潮下静水泥微相沉积。浅滩以复合滩为主,分布在研究区北部的C-D-E井区和B井区(图6-C)。其中研究区最北部的B井区主要发育白云岩化浅滩,A井区主要发育鲕滩微相沉积,C井区主要发育由白云岩化浅滩和砂质浅滩叠置而成的复合台内浅滩微相沉积,邻近的D-E井区则是以鲕滩和砂质浅滩交替发育叠置而成的复合台内浅滩沉积为典型特征,G井区和I井区主要发育砂质浅滩沉积,K-L井区也主要发育砂质浅滩沉积,但有少量鲕滩沉积叠置发育。受区域性海侵和阶梯状断裂所形成的相对海平面上升以及伴随的可容纳空间的增长速率略大于沉积物生产率和堆积速率影响,台地边缘相带向东部迁移,边断边沉积形成的台缘浅滩规模更大。如在F井区以发育鲕粒为主,伴生少量砂质浅滩的复合台缘浅滩微相沉积;而在H-J油田则以发育砂质浅滩为主的复合台缘浅滩沉积为典型特征,其中在J井区伴生有较罕见的生屑滩沉积。另外,在A区块及西南外围区域,发育有7个大小不一呈不规则状的台缘浅滩沉积,滩体之间受同生断裂和盐构造影响相互被滩间较深水沉积分割而呈相对孤立分布。

3.2.2 SQ3-HST层序-岩相古地理

SQ3高位体系域时期,受西非被动大陆边缘构造拉张和上覆沉积载荷影响,西非海岸地层向西掀斜,产生重力滑脱。随着张性断裂作用和盐构造滑脱作用程度加剧,原来的破裂混积台地继续向东迁移蔓延,可容纳空间继续增大,盐拱高部位在原有沉积基础上继续接受海侵并进行浅滩沉积,而使得滩体厚度和规模更大,形成SQ3时期最为有利的台缘浅滩储集体和研究区Albian阶最重要的油气聚集部位。沉积相平面展布显示,混积开阔台地相带已经萎缩到工区东北隅,主要沉积低能的潮下静水泥沉积,包括B井区已不发育浅滩微相沉积,而在包括A区块和H-J区块在内的大部分区域处于混积台缘沉积区,受张性断裂作用影响,形成4个呈北西-南东向展布的台缘滩体带与深水洼地交互相间发育的沉积格局(图6-D),分别是:①A-C-E- G-I- K-L台缘浅滩带,其中A井区主要发育砂质浅滩沉积,D-E井区以发育鲕滩为主,间夹砂质浅滩沉积为典型特征,C井区及附近主要发育较大规模的鲕滩沉积,向南至G井区和I井区则又演变为砂质浅滩沉积为特征,E-L井区主要发育累计厚度较大的鲕滩沉积并伴生有少量砂质浅滩沉积;②推测的F—H-J台缘浅滩带,其中F井区主要发育鲕滩沉积,并间夹有生屑滩沉积,而在H-J井区则以发育鲕滩沉积为主,间夹白云化浅滩和砂质浅滩沉积为特征;③A区块台缘浅滩带,受同生断裂控制并分割成相对独立的5个大小不一的浅滩带,为研究区最重要的储集相带;④A区块外围西南隅台缘浅滩带,从地震资料上可识别出2个典型台缘浅滩带,在地震剖面上具有典型的前积反射特征。

4 认识与结论

通过上述研究,对下刚果盆地A区块下白垩统Albian阶沉积演化与层序-岩相古地理特征及有利储集相带预测有如下几点认识。

(1)研究区Albian阶主要为一套具典型 “间断-交叉”混积机理的碳酸盐岩混杂陆源砂、泥沉积,可从中识别出混积缓坡、混积台地、混积陆棚、深水扇和深海盆地5类沉积体系及若干亚相、微相类型。

(2)将研究区Albian阶划分为5个三级层序,对应于威尔逊构造旋回中的后裂谷拗陷阶段向大陆漂移的转换阶段。其中发育主力储、产层的SQ2-SQ3层序为Ⅱ型周缘混积-破裂台地沉积层序,可进一步划分为TST和HST两个体系域,解析了混积碳酸盐岩层序地层与沉积充填响应特征,建立了研究区混积碳酸盐岩“滑脱-盐拱-转换”多因素联控的沉积演化模式。

(3)SQ2层序时期,研究区为周缘混积台地沉积环境,发育具良好储集性的台内和台缘复合浅滩沉积;SQ3层序时期,伴随拉张同生断裂和盐构造滑脱,周缘混积台地破裂,盐拱构造顶部呈帚状分布和垂向偏转加积发育的浅滩成为研究区最有利的储集微相类型。

(4)A 区块 Albian阶 SQ2-HST、SQ3-TST和SQ3-HST体系域中预测出的叠置台缘浅滩,为实施勘探工程计划的优选目标。

[1]熊利平,王骏,殷进垠,等.西非构造演化及其对油气成藏的控制作用[J].石油与天然气地质,2005,26(5):641-646.

[2]林卫东,陈文学,熊利平,等.西非海岸盆地油气成藏主控因素及勘探潜力[J].石油实验地质,2008,30(5):450-455.

[3]张树林,邓运华.下刚果盆地油气勘探策略[J].海洋地质动态,2009,25(9):24-29.

[4]丁汝鑫,陈文学,熊利平,等.下刚果盆地油气成藏主控因素及勘探方向[J].特种油气藏,2009,16(5):32-35.

[5]冯杨伟,屈红军,张功成,等.西非被动大陆边缘构造-沉积演化及其对生储盖的控制作用[J].海相油气地质,2010,15(3):45-51.

[6]邓荣敬,邓运华,于水,等.西非海岸盆地群油气勘探成果及勘探潜力分析[J].海洋石油,2008,28(3):1-19.

[7]李国玉,金之钧.世界含油气盆地图集[M].北京:石油工业出版社,2005.

[8]张波.非洲加蓬×区块油气成藏条件及勘探潜力分析[J].海相油气地质,1999,11(1):30-34.

[9]García J Y,Aguirre J.Quantitative taphonomic analysis and taphofacies in Lower Pliocene temperate carbonate-siliciclastic mixed platform deposits(Almería-Níjar basin,SE Spain)Original Research Article[J].Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology,2004,207(1/2):83-103.

[10]Brooks G R,Doyle L J,Suthard B C,et al.Facies architecture of the mixed carbonate/siliciclastic inner continental shelf west-central Florida:implications for Holocene barrier development Original Research Article[J].Marine Geology,2003,200(1/2/3/4):325-349.

[11]熊利平,刘延莉,霍红.西非海岸南、北两段主要含油气盆地油气成藏特征对比[J].石油与天然气地质,2010,31(4):410-419.