少数民族地区学校布局调整:现状、问题及对策分析——以楚雄州大姚县为例

2012-07-06李佳莉

0 前言

学校布局是一个国家或地区的学校在空间上的分布结构,它与社会经济发展水平、人口分布状况及所属地域支配阶级对学校布局的认识密切相关。随着城镇化建设快速推进,我国城乡学校布局不合理的状况日趋凸现,严重影响教育向更高层次的发展。近年来,各地掀起了一股学校布局调整的热潮。如何通过学校布局调整,进一步加快统筹城乡发展步伐,促进教育均衡发展,使学校布局更加科学、合理,更加符合现代教育发展的需要,成为了一个备受关注的问题。大姚县自2009年7月开始进行学校布局调整,经过半年的发展,略有成效,但由于少数民族地区传统文化、风俗习惯等的影响,学校布局调整仍存在着诸多问题,而这些问题在很多地区的学校布局调整中都存在。研究大姚县目前的学校布局调整情况,及时发现其中出现的问题并加以探讨,提出解决对策,将有助于少数民族地区学校布局调整的进行。

1 大姚县学校布局调整的背景

1.1 大姚县概况

大姚县位于云南省北部偏西,总面积4146平方公里,其中山区面积占81.7%,坝区面积占18.3%。县辖金碧镇、石羊镇、六苴镇、龙街乡、赵家店乡、新街乡、三岔河乡、三台乡、铁锁乡、昙华乡、桂花乡、湾碧傣族傈僳族乡共3镇9乡,147个村民委员会,1900个村民小组,1919个自然村。总人口281598人,其中:农业人口256117人,占91.0%;非农业人口25481人,占9.0%。境内居住着汉、彝、回、傣、傈僳、苗、白、壮、土、纳西、藏等22种民族,少数民族人口94291人,占总人口的33.5% 。其中,三岔河乡、三台乡、铁锁乡、昙华乡、桂花乡、湾碧傣族傈僳族乡6个乡镇少数民族人口在70%以上。

1.2 调整前学校布局情况

截止2009年年初,大姚县全县有幼儿园17所,主要分布在县城和离县城较近的少数几个乡镇,除县城及石羊、新街、六苴的7所公立幼儿园规模较大外,其它的10所均为私立幼儿园且规模较小,基础设施不不完善、师资力量薄弱、生源严重不足,只能开展一些基本的教学活动,仅能服务乡镇周边的人口,覆盖范围小。

有完小及教学点289所,分别是:金碧28所、仓街16所、七街11所、石羊26所、六苴17所、龙街25所、赵家店25所、新街18所、昙华16所、桂花14所、湾碧29所、铁锁21所、三台18所、三岔河24所,还有一些一师一校的教学点。主要分布在各乡镇较大的村委会和一些人口较多的村组,除县城和乡镇政府所在地的小学外,规模较小,在校生人数少。

有初级中学16所,城区4所,每个乡镇一所,均分布在各乡镇政府所在地,乡镇初级中学规模较小,在校生均不超过500人。完中3所,城区2所,石羊1所,除大姚一中外规模较小。

根据《农村普通中小学建设标准》的规定,高中学校学生人数不少于900人、初中学校学生不少于600人、完小不少于360人、初小不少于140人、教学点不少于60人并不超过两个班,九年制学校不少于840人并每个年级不少于两个班,达到上述条件的,才能设置学校。而大姚县农村地区的多数小学和部分初中在校生人数均不能达到这一标准。[1]

2 大姚县学校布局调整的现状分析

目前,生育率的下降和人口的迁移是学校布局调整的两个重要原因。生育率下降及人口迁移所造成的学龄人口的减少往往使学校布局的调整成为必然选择。教育的对象是人,人口的变化直接影响学校布局的调整。人口规模、人口年龄结构、人口分布(主要由人口迁移引起,包括人口迁入、人口迁出、不同年龄组人口在市内的流动)等变动都将导致学校数量和分布的变化,人口增加、年轻化、分布分散将要求教育服务的增加;反之,则要求教育服务减少。[2]

大姚县2008年人口出生率10.45‰,人口死亡率7.24‰,自然增长率为3.21‰;2009年人口出生率9.08‰,死亡率7.17‰,自然增长率1.91‰。人口出生率逐年下降,学龄人口减少,小学入学人数不断减少。而且随着经济的发展,城乡一体化进程加快,进城务工的农民越来越多,越来越多的人由过去分散的“单身外出”方式逐渐转变为“举家迁徙”,出现流动人口“家庭化”的趋势,大量处于义务教育学龄阶段的儿童随同父母流入城市。由于城乡差异不可能在短时间内消除,而且还有进一步拉大的趋势,在这样的社会条件下,城乡人口流动以及学龄人口流动也只会呈现愈演愈烈的态势。[3]

由于出生率逐年下降导致学龄人口减少,再加上学龄人口的流动,部分农村小学生源严重不足,办学规模不断萎缩,近年来,全县中小学在校生人数不断减少(如图1所示)。

图1 2006年—2009年在校学生人数

生源的锐减,使本来就规模偏小的学校变得越来越小,尤其是以山区为主的大姚县自然村多,村组分散,学校布局分散和生源减少带来的问题也越来越突出:点多、面广、布局分散、难以管理;学校规模偏小,难以取得规模效益;农村地区学校设备差,各中小学存在大量危房,2008年全县中小学危房总面积76344平方米,师生隐患大,需要不断投入与维修,难以进行标准化的管理和建设;师生比过高,但教师又相对不足,教研教学活动难以展开,教学质量难以保证;教师队伍管理和继续教育难度大,教师配备难以平衡,城区、坝区学校教师超编现象与山区教师缺编现象并存,山区、半山区教师与城区、坝区教师的整体素质差异明显。而在中心城区,由于历史的原因,也存在着布点不合理的问题,更为突出的是学校之间存在的差距引发了社会择校的热潮,社会对优质教育资源的需求与学校之间差异存在的现实形成了鲜明矛盾。

鉴于以上原因,合理调整学校布局就显得尤为重要。大姚县从2009年7月开始,结合经济社会发展实际和人口变动趋势,围绕“做大城区、巩固坝区、优化山区”的总体思路,对大姚县的学校布局进行了第一轮的调整。调整的主要方式是将一些生源少,办学规模小的学校撤消后并入一些规模较大的学校。在已进行的第一轮调整中,全县的289所小学已撤并111所,保留了178所。初级中学撤并8所,保留8所。高中撤并1所,保留2所(如图2所示)。

图2 全县中小学撤并前后学校数量

大姚县学校布局调整近半年来,取得了一定的成效。一是,一些在校生人数少、办学条件差、教学质量低的中小学被撤并,减少了不必要的教育投入,教育的投入得以集中,教育保障水平得到了提高,有利的改善了办学条件和基础设施建设,有利于加快学校危房改造的步伐,消除了安全隐患,进一步提高了办学效益。二是,中小学教职工编制不足的矛盾得到了缓解,全县每年需要补充的教师数量从100名左右减少到50名左右,还可彻底的解决聘请代课教师的问题,降低了教学成本,有效缓解经费紧张、教师及后勤工人编制不足的教育矛盾。能够优化教师配置,整合师资力量,进一步减少了师资浪费,使学校管理更加规范。三是,优化了教育资源配置,缩小了城乡学校差距,促进了全县各级各类教育的均衡发展。一些山区、半山区农村孩子享受到了更加优质的教育资源。

3 学校布局调整中存在的问题分析

3.1 少数民族广大群众教育观念相对落后,对学校布局调整认识不足

大姚县少数民族人口众多,很多少数民族受封建旧思想的束缚,重教意识淡薄。由于民族地区长期处于封闭半封闭的自然经济状态,农民受“日出而作、日落而息”的旧农耕思想的影响,受教育的欲望不强。

在调查中发现,少数民族地区错误的读书价值观盛行,很多人认为只要识字会算账就行。很多家长只愿供其子女读完初中就让其回家务农或外出打工,而一些偏远山区家庭甚至只愿供其子女上完小学。一些愿意供其子女完成小学到大学学业的家庭,其让子女读书惟一目的是“跳出农门”,改变祖祖辈辈面朝黄土背朝天的命运,而近年来随着就业压力的增加,这种愿望变得难以实现,他们就会认为读书无用。在学校布局调整前,多数学生走读,放学回家放下书包就可以帮忙做农活,而调整后要到离家很远的地方上学,教育开支增加,而且家里少了一个劳动力,对于其家庭来说是一种损失,就会使其对学校布局调整产生抵触情绪。

3.2 学校布局调整增加了农村学生的就学成本

中国少数民族聚居地区大多地广人稀,村组分散。在大姚县少数名族集中的6个乡镇,村民小组分散且离政府所在地较远,而合并后的中小学多集中在政府所在地或者人口较多的村委会,使部分原来走读的学生需要寄宿。特别是学校布局调整调整后,全县的两所高中均集中在县城,六个乡镇中离县城最近的昙华乡距县城43公里,最远的湾碧傣族傈僳族乡距县城168公里。很多学生特别是高中生多了食宿、路费的开支,无形中增加了就学的成本。

而少数名族地区多为高寒山区,靠天吃饭,经济来源单一,受气候、市场影响较大,而且理财能力差,家中少有积蓄,子女读书开支对于很多少数民族地区的家庭来说无疑是一笔巨大的开支。在调查中,不少农村父母纷纷反映子女教育费用骤增,家庭经济、生活负担加重。有的家长为了孩子的前途,咬紧牙关、勉强维持,但一些家长不得不考虑让孩子退学回家,加剧了农村学生的辍学流失现象。他们不能理解为什么要撤并自己家门口的学校,为什么要让孩子花这么多钱,去那么远的学校读书?这就使很多家庭就会对学校布局调整持怀疑态度,影响学校布局调整的进行。

3.3 学校布局调整缺少长远规划与科学思谋

1)布局调整前期没有做好合理的规划和宣传,准备不足。

学校布局调整前没有一个合理的规划和宣传,很多学校一夜之间就被撤并调整,学生、家长对此一无所知,对于学校布局调整没有一个合理的认识,对此持抵触情绪,不愿到新学校就读。一些农村地区的教师,很多已经在其从教的地方成家,学校布局调整过于仓促,对其生活会带来很大的影响。2009年9月,石羊二中高中部并入实验中学后,由于实验中学教学质量近年来一直没有提高,有近300名被石羊二中录取的高一新生拒绝到实验中学报到入学,让教育主管部门处于一个尴尬的境地。

2)调整步伐过快,调整中资源紧缺与浪费现象并存。

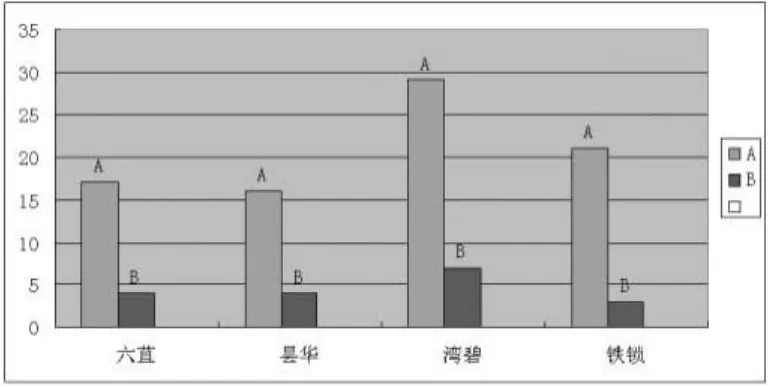

由于调整步伐过快,准备的不充分,部分中小学调整前只能满足四五百学生的食宿、上课等需求。在调整后,学生一下剧增到上千人,原有的基础设施、教学设备、后勤配套不能满足需求,教育资源紧缺,教学工作受到影响。特别是昙华、湾碧等四个乡镇撤并过快,导致小学数量急剧减少(如图3所示)。

这样,原有的学生就全部集中到撤并后仅留下的几所小学里,因此,教室、课桌等资源很难满足需求。而且,撤并后很多学生需要寄宿,食宿问题一下子成为了摆在学校面前的难题。同时,因为规划的不完善,撤并学校留下的资源没有得到很好的利用,只有小部分初中校舍划拨给小学使用,而大量的学校资源成为闲置资源,造成了资源的浪费。而且因为危房较多,缺乏管理,有很多校舍已经面临坍塌,存在安全隐患,无法使用。一方面,是教育资源紧缺;另一方面,是浪费现象严重。

图3 部分乡镇学校布局调整前后小学数量对比

3)对调整后学校的生源状况缺少深入的分析预测。

最近几年,随着人口出生率的下降,学龄儿童不断减少。而且随着人口向城镇、向交通便利的大村流动集中。这两个原因导致生源不断发生变化。调整后,一些学校人满为患,班额达到七、八十人,而一些学校则仅有20人左右,生源严重不足。如果不对生源状况进行深入的分析预测,一些调整后的学校慢慢的也会萎缩,从而出现新的问题。

以上三个问题的存在,都是由于调整过于仓促,缺少长远分析与规划导致的。而学校布局的调整要经历一个漫长的过程,如果前期的工作没有做好,势必会为今后的发展带来隐患,不适时调整思路,将很难达到预期的目标,布局调整的意义将不复存在。

3.4 社会各界对学校布局调整的看法难以统一

在走访调查中发现,对于学校布局调整,行政人员、学生、家长、教师等不同的群体对学校布局调整的看法存在很大的差异。

其中,县乡两级教育行政部门负责人中持布局调整实现了教育资源的合理配置、有助于教育均衡发展等观点的占95%。他们认为随着人口出生率越来越少,把那些规模越来越小的学校或教学点,集中到乡镇或位置适中的村,可以办出规模效益,减轻教师负担,提高办学质量。虽然会增加上学成本,但只是很小的一部分学生会受到影响。而很多教师、家长及学生对此持怀疑的态度。一些老师认为学校调整后,学校班级增加,学生人数增加,会加重其负担,教学质量难以得到保证。家长和学生中更多的是关心就学成本的增加、教学质量是否能够提高等问题。

3.5 调整后城区学校办学条件捉襟见肘,教育教学质量难以保证

大姚县实验中学在调整前有1800多在校生,调整后由于石羊二中高中部的并入,在校生剧增到3000多人,高中部由原来的18个班增加到30个班。大姚一中在调整前有在校生3000多人,调整后在校生人数增加到4000多人。根据教育部的有关规定:中小学采用班级授课制,教学班班额,小学以不超过45人为宜,中学以不超过50人为宜。而大姚县城区的两所中学因为学生人数剧增,平均一个教学班班额达到甚至超过了60人,超过了标准。

中小学布局调整的原意是通过合理撤并,提高学校的办学质量,但是由于合并缺少深入调研,使得城区中小学不仅没有因为合并而实现教育质量的提升,反而因为学校学生人数增加,导致班额陡增,学校规模过大,基础设施、教学设备严重不足,致使教师教学管理压力过大。很多学校因为基础设施不足,对基础设施进行改造和建设,影响到正常教学的进行,而且存在安全隐患。学生人数大量增加,安全事故频发。学校管理面临新的难题和困境,学校建设和教育质量难以切实提高。

4 对策分析

4.1 加大宣传力度,转变少数民族教育观念

当前,少数民族教育观念的落后,对学校布局调整理解的不透彻,会影响到布局调整的进行。少数民族群众基于自身利益的考虑,他们更希望自己的子女在离家近的地方就学。因此,要通过宣传,做好对少数民族地区的家长和学生的宣传动员工作,可以采取电视、广播、村组会议、实地调研等形式,讲解政策、分析利弊,赢得少数民族群众对学校布局调整的理解和支持,才能使学校布局调整顺利的进行。

对于学校布局调整是否能够实现提高教学质量、促进教育城乡均衡发展、教育资源优化配置等目标,需要一个检验过程。目前,学校布局调整只是刚刚起步,虽然取得一定的成效,但对于这些,各群体的认识不能以偏概全,要有一个合理的认识。要加大宣传,让人们看到现阶段学校布局调整带来的成效,也要看到其存在的问题,使各个群体形成一股合力,才能有利于学校布局调整的进行。

4.2 加快民族班的建设,加大教师培训力度

民族班是指利用学校在师资、设备等方面较为先进的条件,专门为少数民族学生设立的班,专门招收少数民族学生进行特殊形式的培养,是发展少数民族教育的一项特殊措施。少数民族聚居的乡镇中小学中少数民族学生占的比例大,不存在少数民族班的建设。而在城区的几所中学,少数民族学生少,且多来自农村贫困地区,可以把他们集中起来,配备较好的教师和教学设备,加快民族班的建设。

在少数民族聚居的地区,少数民族教师占有一定的比例,这一部分人对于少数民族的传统文化、风俗习惯有较好的认识,在教学中能够更好的与少数民族学生交流沟通,有利于教学的开展。所以应加大对少数民族教师的培训力度,加强少数民族教师队伍的建设,提高其教学与管理水平。同时组织开展各种具有民族特色的活动,对少数民族文化起到一个传承的作用。

4.3 实时掌握生育率变动情况,加强流动人口管理

生育率的变动和人口的迁移是影响学校布局调整的两大因素。近年来,大姚县的人口自然增长率逐年下降,入学儿童也在逐年减少。随着经济的发展,打工潮的大热,外出打工人口越来越多,大量的农村人口涌入城镇,一些工作稳定、收入较高的人会将自己的子女带到城里接受更好的教育,农村、乡镇中小学的学生就会流失,而城区中小学人数会不断地增加,部分农村地区撤并后保留下来的学校会随之萎缩。针对这些情况,要实时掌握生育率的变动情况,加强对流动人口的管理,做好长远的分析和规划,适时调整思路,才能使学校布局调整合理有效的进行。

4.4 统筹规划,做好闲置资产安置工作

要加强对原有资产的管理,防止流失,尤其是撤并后的学校。部分乡镇的中学撤并后,留下的资产可以划拨给乡镇中心小学或者发展学前教育;农村地区撤并后的小学可以将图书、课桌凳、教学仪器等可动产集中以后分配到撤并后留下的小学使用,或改建办厂、改为勤工俭学基地,使其能继续发挥作用;校舍等可以承包或转让给私人,所得资金要全部用于保留学校和新建学校建设。在撤并后未找到安置途径时,要加强对校产的管理监督工作,避免资产的流失。部分学校危房面积大的应拆迁,避免安全事故的发生。

4.5 加快学校基础设施建设,改善办学条件

要从校舍、师资设备等方面做好前期准备工作。加快基础设施建设,使学校的基础设施、教学设备能够满足学生的需求。一些被撤并的学校原有的教学设备,如:课桌、电脑等,可以集中以后再合理分配到各个学校。学校布局调整后,有65%以上的学生需要到学校寄宿,要加快寄宿制学校的建设,特别是宿舍、食堂等基础设施的建设,以满足寄宿学生的需求。加强寄宿制学校的管理,改善学生的住宿条件,解决好农村学生寄宿、交通、安全等问题,降低学生上学成本,使学生能够“留得住”。

4.6 因校制宜,控制学生人数和班级规模

学校规模过大,在校生人数增加,管理的压力也就相应的增大。要深入的调查分析各个学校的师资力量、教学设备、基础设施,从而了解其接纳力,严格控制各个学校的在校生人数,使现有的资源能满足学生的需求。班级规模过大,在教学中,教师对课堂的控制困难,不能做到“好中差”学生的兼顾公平,往往会顾此失彼。要根据师资力量和教学设备进行一个合理的设置,不能过大也不能过小。

5 结语

当前,学校布局调整是整合教育资源、缩小城乡差距的一个最佳的选择。从全国的情况看,确实有很多地方中小学布局结构调整收到了实效——学校办学条件得到改善、教师队伍得以优化、教育教学质量有所提高、大多数学生受到了更优质的教育,但仍存在不少问题。对于少数民族地区来说,因其经济、传统文化、风俗习惯的方面的影响,在学校布局调整中,必须强调对少数民族的发展,切实让少数民族地区的教育水平得到提高。要做好长远的分析和规划,针对其间出现的问题要适时的调整思路,才能推动少数民族地区学校布局调整合理有效地进行。

[1]庞丽娟.当前我国农村中小学布局调整的问题、原因与对策[J].教育发展研究,2006(2).

[2]汪求俊.超大班教学与农村中小学“并校”潮[J].现代教育论坛,2008(12).

[3]庞丽娟.当前我国农村中小学布局调整的问题、原因与对策[J].教育发展研究,2006(2).