荒漠土壤颗粒中镅的结合形态研究

2012-06-30申茂泉韩朝阳马特奇

曾 可 周 旭 申茂泉 韩朝阳 马特奇

(西北核技术研究所 西安 710024)

环境中镅的主要载体为土壤,了解镅生物有效性的重要途径是其与土壤的结合形态。研究元素与土壤结合形态的方法有相关性分析、仪器分析和提取分析法。其中,连续提取法实验要求较低,易于推广。其原理为考虑元素与土壤结合的紧密程度及潜在的生物效应,假设元素与土壤中特定的几类化合物结合,单一结合形态中的元素可利用特定的提取试剂将土壤中某一类化合物溶解而被释放出来。Tessier等[1,2]提出的五态分级法在超铀元素结合形态研究中应用最多,是提取法的典型代表。五种结合形态为:可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机物结合态及残渣态。其中可交换态中的镅易被雨水淋洗,具有很强的迁移性;碳酸盐结合态中的镅易被生物吸收,具有很强的生物活性;铁锰氧化物结合态及残渣态中的镅在自然条件下属于非生物活性。而有机组分中大部分为腐殖质的大分子化合物,很难被降解,因此,有机结合态中的镅也是非生物活性的。

切尔诺贝利事故后,Lujaniene等[3]研究了距事故点东南15 km的Pripyat河岸地表下0–7 cm土壤中镅的结合形态。结果表明,可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机结合态和残渣态中的镅分别占 0.5%、0.7%、5.6%、91.9%和 4.3%。Carbol等[4]研究了受切尔诺贝利事故影响的俄罗斯Novo Bobovicky土壤,结果表明,除地表0–2 cm土层241Am活度为34.6 Bq/m2外,地表腐殖质,地表下2–20 cm土层均未探测到241Am。Nikonov等[5]对碱性溶液中Am(III)–Am(VII)稳定性的研究表明,除Am(VI)被还原外,其他价态都很稳定。Lujaniene等[6]还发现,切尔诺贝利事故后立陶宛某地气溶胶中镅的结合形态为:可交换态中的镅约占 1%,有机结合态及残渣态占96%。以上结果均表明:镅一旦被释放到环境中,与土壤结合紧密,较难迁移。

文献[7]研究了土壤颗粒中镅的结合形态与土壤理化特征的关系,本工作用Tessier连续提取法研究镅在我国北方漠土颗粒中的结合形态,为镅在土壤中的迁移性及生物有效性提供参考。

1 实验方法

1.1 样品采集及预处理

土壤于2003年6月取自我国北方某荒漠土区域,质地为砂壤,取样深度30 cm。样品在密封条件下掺入氧化镅,而后混匀。称取约200 g样品(精确到0.01 g)置于5 L烧杯中,加入3 L去离子水浸泡。悬液在玻棒间歇搅拌下用KQ-250DE型超声波清洗器(苏州江东精密仪器有限公司)在250 W下处理60 min,漂浮物丢弃。用分样筛筛分出<0. 1 mm、0.1–0.2 mm、0.2–0.50 mm、0.50–1 mm、1–2 mm五个粒级的样品(>2 mm颗粒不适合进行结合形态分析,丢弃)。50ºC下烘干,称重。

1.2 连续提取流程[6]

精确称量<2 mm风干样品1.500 g于250 mL锥形瓶中。

可交换态:常温下(25ºC)加入 15 mL 1 mol/L MgCl2(pH=7)溶液于锥形瓶中,振荡(120 r/min,后同)1 h。悬液转入50 mL塑料离心管,4350 r/min下离心30 min。固相用10 mL去离子水洗两遍,合并上清液经0.45 mm滤膜过滤后转入50 mL容量瓶中定容。

碳酸盐结合态:离心管中的残渣用 15 mL 1mol/L乙酸钠(乙酸调pH为5.0±0.1)分三次转移至250 mL锥形瓶中,常温下振荡5 h。离心、清洗、过滤、定容步骤同上。

铁锰氧化物结合态:离心管中的残渣用20 mL 0.04 mol/L的盐酸羟氨(25%V/V的乙酸作底液)分三次转移至锥形瓶中,(96±3)ºC温度下振荡6 h。离心、清洗、过滤、定容步骤同上。

有机物结合态:离心管中的残渣用 6 mL 0.02 mol/L的HNO3和10 mL 30% H2O2(硝酸将pH调为2.0)分三次移至250 mL锥形瓶内,(85±2)ºC恒温下间歇振荡 2 h;取出后冷却,再次加入 6 mL 30%H2O2(HNO3将 pH 调为 2.0),(85±2)ºC 恒温下间歇振荡3 h;冷却后,加入10 mL3.2 mol/L乙酸氨(20%HNO3作底液)和 8 mL H2O,25ºC 振荡 30 min。离心、清洗、过滤、定容步骤同上。

残渣态:直接定容,定容步骤同上。

1.3 镅含量分析

所用仪器为BE3830 P型HPGe探测器,美国ORTEC公司。铅屏蔽室为 777A型(山东龙口市双鹰医疗器械有限公司),样品量50 mL,单次测量时间20000 s,对241Am检出限为0.47 Bq,计数涨落小于20%。

2 结果及讨论

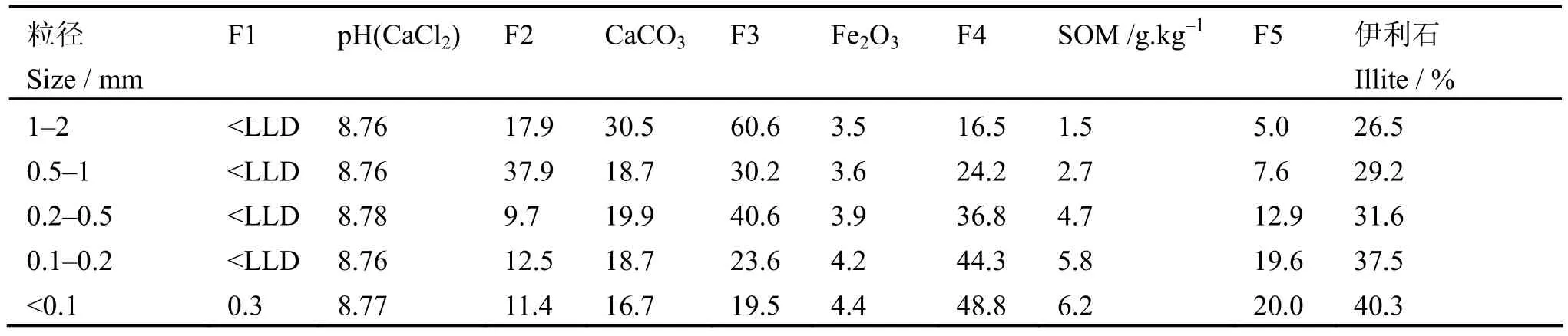

241Am在各粒级土壤颗粒中的结合形态数据及相关土壤理化参数见表1(单样品单次测量结果)。表1中,F1–F5分别表示可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机物结合态及残渣态中镅结合形态百分含量,SOM为土壤有机质含量(g/kg)。

表1 241Am在各粒级土壤颗粒中的结合形态及土壤理化参数Table 1 Chemical species of 241Am and physical and chemical properties of soil particles /%.

2.1 各粒级土壤可交换态镅含量

各粒级镅的可交换态(F1)百分含量<0.3%,且随土壤颗粒pH变化无明显规律。

2.2 各粒级土壤碳酸盐结合态镅含量

各粒级碳酸盐结合态(F2)中镅的百分含量为9.7%–37.9%,且与各粒级中碳酸盐含量无显著相关性,原因可能是,镅在碳酸盐结合态中仅与土壤表层的碳酸盐、氧化矿物等非专属性地键合;而常用的提取试剂如乙酸-乙酸氨(钠)会部分溶解碳酸盐,甚至部分溶解氢氧化铁、铝等,导致碳酸盐结合态提取时提取试剂浓度迅速降低,在碳酸盐结合态的镅提取不完全的同时,部分铁锰氧化物结合态的镅溶解。

2.3 土壤颗粒中有机物结合态镅含量与有机质的关系

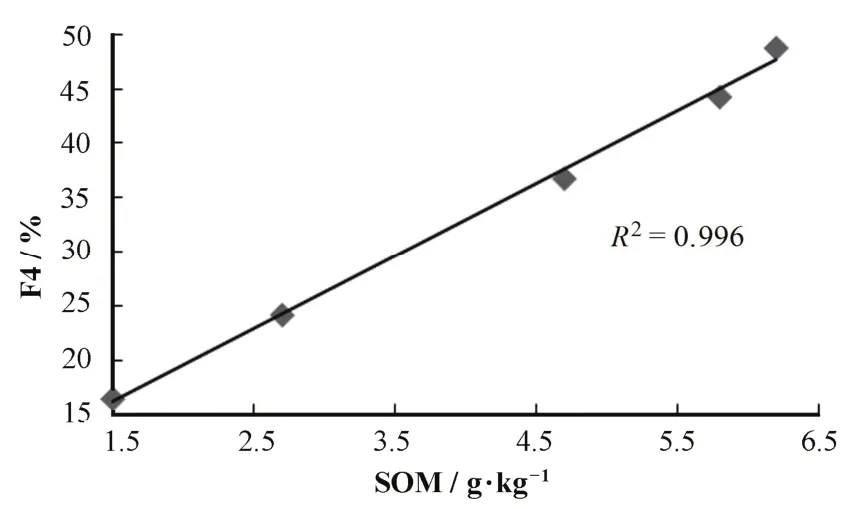

各级土壤颗粒中有机结合态(F4)镅百分含量为16.5%–48.8%。且随土壤颗粒减小,含量增加,原因为随土壤粒径减小,土壤有机质含量增加,其线性关系良好(图1,R2=0.996)。由于各处土壤颗粒有机质含量差异,以及土壤有机物(如腐殖质分子)结构复杂及种类繁多,锕系元素与土壤有机物结合的机理至今尚不清楚[8]。

图1 土壤颗粒中有机结合态241Am含量与有机物的关系Fig.1 Relationship between 241Am bound to organics and organic content in soil particles.

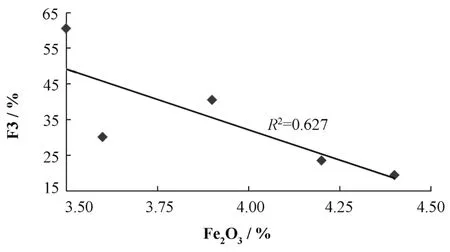

2.4 各粒级土壤铁锰氧化物结合态镅含量

各粒级土壤颗粒中铁锰氧化物结合态(F3)镅百分含量为19.5%–60.6%,有机结合态中镅含量的变化直接影响镅在铁锰氧化物中的分布,土壤粒径减小,其次生矿物组分增加,导致伊利石等次生矿物产生的氧化铁及氧化铝含量增加,理论上铁锰氧化物中的镅含量随土壤颗粒粒径减小应增加,而结果却是铁锰氧化物结合态的镅含量与土壤中Fe2O3含量负相关(图 2,R2=0.6274)。表明土壤中有机物对镅结合形态的影响远大于土壤的铁锰等金属氧化物组分对镅结合形态的影响。

图2 土壤颗粒中铁锰氧化物结合态241Am与氧化铁含量的关系Fig.2 Relationship between 241Am bound to reducible and Fe2O3 content in soil particles.

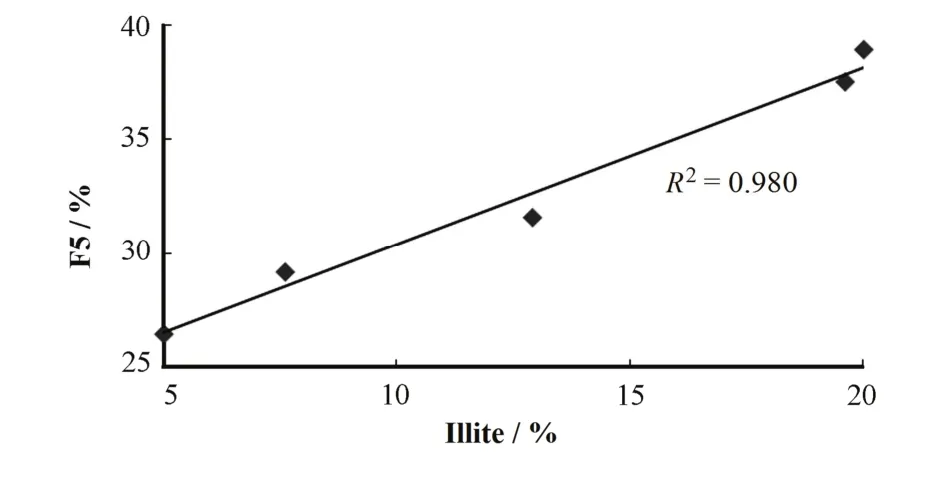

2.5 各粒级土壤残渣态镅含量

各粒级残渣态(F5)中镅的百分含量为5.0%–20.0%。残渣态中镅含量也随土壤粒径减小而增加,其原因为小粒径土壤颗粒中次生矿物(如伊利石)含量增加,而黏土矿物中,伊利石具有最大的比表面积(SA=4.3 m2/g),最大的阳离子交换量(CEC=16 meq/100g)和吸附容量[9],导致镅与矿物组分结合更紧密,并呈良好相关性(图3,R2=0.98)。

图3 土壤颗粒中残渣态241Am与伊利石含量的关系Fig.3 Relationship between 241Am bound to residual and Illite content in soil particles.

3 结语

采用连续提取法研究了241Am在我国某荒漠土壤颗粒中的结合形态。数据表明,可交换态的镅含量极低,各粒径土壤颗粒中有机结合态241Am含量与颗粒中有机质含量存在强烈的正相关(R2=0.9966),而残渣态241Am含量与颗粒中伊利石含量也关系密切(R2=0.9805)。结果表明,在相同事故源下,影响镅在土壤结合形态的主要因素为土壤的矿化组成。且假设该类漠土区域出现事故性镅污染,土壤中可交换态镅含量较低,镅较难随雨水迁移。由于我国北方大部分为荒漠土区域,该结果可为同类土壤提供参考。

1 Tessier A, Campbell P G C, Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals[J]. Anal Chem, 1979, 51(7): 844–851

2 Rao C R M, Sahuquillo A, Sanchez J F L. A review of the different methods applied in environmental geochemistry for single and sequential extraction of trace elements in soils and related materials[J]. Water, Air, and Soil Pollution, 2008, 189(5): 291–333

3 Lujaniene G, Plukis A, Kimtys E,et al. Study of137Cs,90Sr,239,240Pu,238Pu and241Am behavior in the Chernobyl soil[J]. J Radioanal Nucl Chem, 2002, 251(1): 59–68

4 Carbol P, Solatie D, Erdmann N,et al. Deposition and distribution of Chernobyl fallout fission products and actinides in a Russian soil profile[J]. J Environ Radioact,2003, 68(1): 27–46

5 Nikonov M V, Gogolev A V. Study of Am and Pu behavior in alkaline media[J]. Comptes Rendus Chimie,2004, 7(10): 1205–1208

6 Lujaniene G, Lujanas V, Jankunaite D,et al. Speciation of radionuclides of the chernobyl origin in aerosol and soil samples[J]. Czech J Phys, 1999, 49/Suppl(2): 107–114

7 曾 可, 金玉仁, 吴王锁, 等. 污染土壤颗粒中钚的结合形态[J]. 核化学与放射化学, 2011, 33(5): 258–261 ZENG Ke, JIN Yuren, WU Wangsuo,et al. Chemical species of plutonium in the contaminated soil particles[J].J Nucl Radiochem, 2011, 33(5): 258–261

8 Kalmykov S N, Kriventsov V V, Teterin Y A,et al.Plutonium and neptunium speciation bound to hydrous ferric oxide colloids[J]. Comptes Rendus Chimie, 2007,10(9): 1060–1066

9 安永锋, 李书绅, 李伟娟, 等. 中国黄土对241Am 吸附特性的实验研究[J]. 辐射防护, 2003, 23(6): 372–377 AN Yongfeng, LI Shushen, LI Weijuan,et al. Experimental study on adsorption characteristics of Chinese loess for241Am[J]. Radiat Protect, 2003, 23(6): 372–377