茎瘤芥(榨菜)黑斑病菌的分离与鉴定

2012-06-29刘红芳肖龙泉袁显棚

刘红芳,肖龙泉,袁显棚

(长江师范学院,重庆涪陵,408100)

茎瘤芥 (Brassica junceavar.tumidaTsen et Lee)是重庆市三峡库区农业支柱产业之一,是茎瘤芥主产区涪陵农民收入的主要来源。此外,在重庆市的渝北、万州、长寿、忠县和丰都等地区,也有较大面积种植。随着茎瘤芥种植面积的增加,黑斑病的发生日趋严重,极大地影响了茎瘤芥的生产。引起十字花科蔬菜黑斑病的主要是半知菌亚门丝孢纲丝孢目链格孢属真菌,包括芸薹链格孢(Alternaria brassicae)、甘蓝链格孢(A.brassicicola)和萝卜链格孢(A.japonica)3个种[1]。链格孢属内不同种之间培养性状不稳定,且高度相似和重叠,在实际操作中用传统方法很难鉴定到种的水平[2]。近年来,有学者在对十字花科蔬菜黑斑病菌3个种及相近种的5.8S rDNA和其侧翼ITS区进行测序的基础上,分别设计合成了鉴定白菜黑斑病菌3个种的特异性引物[3]。为了明确茎瘤芥黑斑病的病原,为该病害防治提供理论依据,对该病害的病原物进行了分离鉴定,现将研究结果报告如下。

1 材料与方法

1.1 病害标本采集及病害病状观察

茎瘤芥黑斑病标本于2011年12月分别在涪陵李渡、义和、焦石、马武、农科所等茎瘤芥种植区采集,并对田间病害植株进行病害症状观察记录。

1.2 病原菌的分离和培养

采用马铃薯、葡萄糖、琼脂培养基(PDA)进行常规组织分离培养。分离到的菌株经单孢纯化后保存于PDA斜面上,置于4℃冰箱中贮存备用。

1.3 致病性测定

采用活体接种法。在无菌环境下挑取孢子并将其接入无菌水中,制备接种液,对健康的叶片采用正背面喷雾接种,重复喷雾3次,同时对对照组喷无菌水,最后在植株叶片上套上塑料袋,室内25℃保湿培养并进行观察[4]。根据柯赫氏法则,对发病叶片进行再分离,显微镜下观察分离得到的病菌是否与原接种菌株相同。

1.4 PDA培养基上病原菌培养性状和形态特征观察

将单孢分离纯化的菌株接种到PDA培养基平板上,置于25℃光照黑暗交替条件下培养7 d后,观察菌株培养性状,镜检孢子形态特征,测量孢子大小,根据病原菌的产孢表型及在PDA培养基上的形态特征,初步鉴定到属或种。

1.5 病原菌的PCR鉴定

基因组DNA提取采用CTAB法[5],PCR反应条件和引物设计参考肖长昆等[3]的方法,用Abre1和Abre2、Abra1和 Abra2、Ajap1和 Ajap2这 3对特异性引物进行PCR扩增。

2 结果与分析

2.1 病害症状特点

该病原菌寄生在植株叶片上,主要为害叶片,少数病斑生长在叶脉上。开始发病的时候,叶片上出现黑色的小斑点,随着病斑的扩大,形状近椭圆形或圆形,有的病斑连成一片,病斑中间部分颜色逐渐变淡,边缘为褐色并不断向周围蔓延。田间病斑直径大多在3~12 mm,发病后期病斑中央叶片组织坏死呈白色,在边缘处可见但不十分明显的同心纹,边缘呈褐色(图1)。

2.2 致病性测定

本研究采用了活体接种,结果导致健康植株发病。在活体接种发病后,从病叶上分离出病菌,发现其与田间发病病叶上分离出的病菌相同,由此可以证明引起茎瘤芥黑斑病的病原菌为链格孢属 (Alternaria)真菌。

2.3 病原菌的培养特征

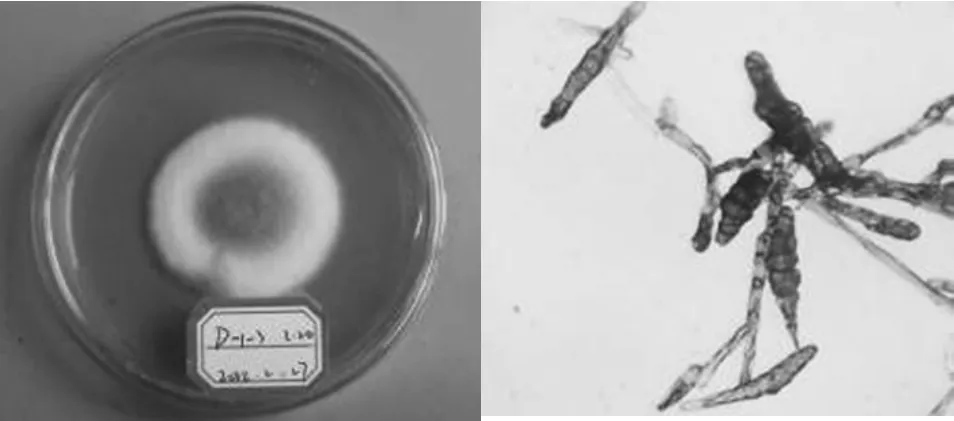

菌株在PDA培养基上,置于25℃进行恒温培养,3 d后开始出现肉眼可见的白色菌斑;培养5 d后,菌斑直径为12~13 mm,边缘菌丝呈白色,中间颜色逐渐加深呈褐色(图2)。25℃培养7 d后,菌落产生大量分生孢子且直径达到23 mm左右。随着温度升高至30℃,菌落中间颜色变浅,边缘仍为白色,孢子产量急剧减少。随着时间增加,菌落将布满整个培养皿;在厚度较薄的培养基中,由于缺乏营养,菌落生长到一定阶段便停止,孢子数量增多,颜色逐渐变为墨绿色。

2.4 病原菌鉴定结果

挑取培养7 d后的菌丝制片,显微镜观察发现大量分生孢子梗和分生孢子。分生孢子呈黄褐色,有隔,顶端颜色较浅,孢子中间部分稍稍膨大,没有分枝,有0~3个横隔膜,3~9个纵隔膜。分生孢子单个着生或3~6个串生,大多形状若蛆虫,两头比中间细且颜色逐渐变浅,基部相对顶端粗而短;少数形态无明显特征,喙无色至浅褐色,大小为(43~96)μm×(10~25)μm(图 2)。 根据以上形态特征,参照真菌分类的相关文献[6~8],初步确认茎瘤芥黑斑病病原菌为半知菌亚门、链格孢属(Alternaria)真菌。

图1 茎瘤芥黑斑病田间症状

图2 链格孢分生孢子及其菌落

2.5 分子鉴定结果

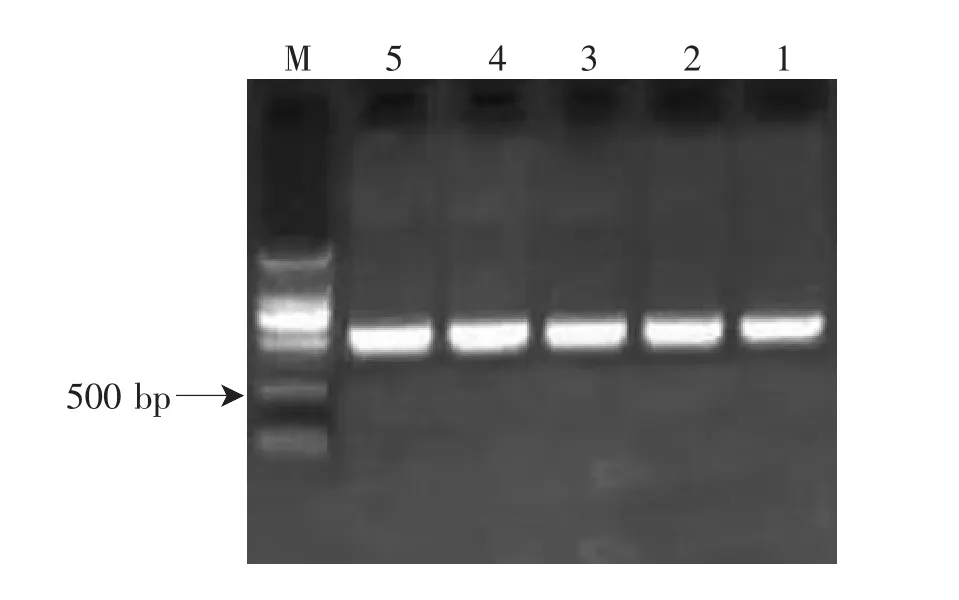

随机挑取在5个采集点采集分离得到的单孢系中的 5 个, 其编号分别为 No.1,No.2,No.3,No.4,No.5,菌丝经过液体振荡培养,提取基因组DNA进行PCR鉴定,结果分离物均由特异引物Abre1和Abre2扩增出了371 bp的目标条带,而甘蓝链格孢和萝卜链格孢的特异引物未扩增出条带(图3),说明致病病原菌是芸薹链格孢Alternaria brassicae。

3 小结与讨论

经过对病害症状特点的观察和病叶标样的分离、培养、致病性测定,以及PCR鉴定,初步确定引起茎瘤芥黑斑病的病原菌为芸薹链格孢Alternaria brassicae。

在茎瘤芥主产区涪陵只发现芸薹链格孢Alternaria brassicae一种病原。其原因可能是:①采集地点过于集中,导致鉴定菌种均为芸薹链格孢Alternaria brassicae;②李明远[1]对秋冬白菜黑斑病研究表明,秋冬白菜黑斑病一般由芸薹链格孢引起,这与同为十字花科的茎瘤芥黑斑病发病季节相吻合,其原因可能是甘蓝链格孢与萝卜链格孢在温度较低时一般不能侵染寄主。对于茎瘤芥黑斑病是否只由芸薹链格孢Alternaria brassicae一个种引起,还有待进一步研究确定。

图3 引物对Abrel-Abre2 PCR扩增Alternaria属真菌基因组DNA结果

[1]李明远.十字花科蔬菜黑斑病识别与防治[J].当代蔬菜,2004(10):34-35.

[2]肖长坤,李勇,李健强.十字花科蔬菜种传黑斑病研究进展[J].中国农业大学报,2003,8(5):61-68.

[3]肖长坤,李健强,师迎春,等.十字花科蔬菜黑斑病菌的PCR 鉴定[J].植物病理学报,2005,35(3):278-282.

[4]方中达.植病研究方法.3版[M].北京:中国农业出版社,1996:193-195.

[5]Graham G C,Mayser S P,Henry R J.A simplified method for the preparation of fungal genomic DNA for PCR and RAPD analysis[J].Biotechniques,1994,16(1):48-50.

[6]张天宇.中国真菌志:链格孢属(第十六卷)[M].北京:科学出版社,1998.

[7]文朝慧,李铁夫,王军平,等.出口萝卜种子中芸薹生链格孢的分离与鉴定[J].植物检疫,2007(1):4-6.

[8]张毅,徐进,李婷,等.十字花科蔬菜黑斑病又称黑霉病的识别与防治[J].西北园艺:蔬菜,2010(2):43.