后危机时代世界经济失衡根源与再平衡困局——基于国际货币体系的视角

2012-06-26王汉儒

王汉儒

(中国人民大学 经济学院,北京 100820)

一、文献综述

2001年随着新经济繁荣周期的结束,美国经常项目和财政预算均开始出现了节节攀高的赤字,并最终形成“双赤字”的局面;与此同时,以中国为代表的新兴市场经济国家 (EMEs),则出现了经常项目盈余和资本项目盈余并存的“双顺差”局面。由此,学术界界定了世界经济失衡的范畴。由于对该问题认识程度的深浅直接关系着未来几十年世界经济的繁荣与稳定,因此,在2010年11月的G20首尔峰会上,各国首脑一致同意把次贷危机之后世界经济失衡与再平衡问题作为今后国际经济合作与政策协调的核心。

首先,梳理对世界经济失衡的研究。目前,大部分国外学者比较偏重从以下三个方面讨论世界经济失衡的原因:一是从汇率制度的角度提出人民币低估导致了中美经常账户失衡,人民币应至少升值40%以上以解决当前的美国贸易赤字困境[1-2]。二是从国内储蓄率的角度指出东亚地区高储蓄的传统文化对美国经济失衡负有相当的责任,从而得出东亚国家应当迅速扩大对美进口以消除美国储蓄缺口的政策结论[3-4]。三是从失衡可持续性的角度通过分析美国国际收支平衡表探讨经常账户赤字的主要国别来源,并指出基于国际分工 (如:资源出口国、产品出口国、服务出口国和消费国的划分)的世界经济失衡是难以避免的,赤字国和顺差国均应对世界经济再平衡承担义务[5-6-7]。总体来看,从国际货币体系角度考察世界经济失衡的文献相对较少。

我国学者对此问题的认识大体与国外学者相似,但更偏重对美国经济政策的批判。绝大部分学者认为:人民币汇率不是造成世界经济失衡的根源[8-9];美国对华出口高技术产品的歧视政策[10]和美国“高消费、低储蓄”的内部经济失衡是世界经济失衡的重要原因[11];再平衡的责任应主要由赤字国承担[12]。国内现有文献对世界经济失衡的分析大致可分为三种流派,并且均存在明显不足。第一种流派的绝大多数文献致力于描述中美经常项目的变化情况,并从货物贸易层面和外生冲击 (石油危机、金融危机等)层面简单地解释失衡原因,缺乏更深层次的思考,更难以提出有说服力的观点[13]。第二种流派多从国际政治经济学角度,利用霸权稳定论、中心—外围等理论解释当前世界经济失衡的原因[14]。尽管相对深刻,但仍然缺乏基于制度经济学和国际经济学基本原理的论据与严格的逻辑 (如:政策的供给与需求,比较优势动态化理论等)。第三种流派尝试运用国际货币体系视角探讨世界经济失衡,但均缺乏对国际货币体系造成世界经济失衡的传导机制的证明[15]。其中,王道平和范小云通过建立两个数量模型,提出了对国际货币体系与世界经济失衡和金融危机关系的因果逻辑讨论,并且采用计量检验的方法验证了三者具有显著的相关性[16]。但二人并未对世界经济失衡的传导机制进行说明,并因此导致三者的关系只具有数学上的量化关系而明显缺乏严格的经济学逻辑基础,从而使文章政策建议部分的有效性大打折扣。

其次,梳理对国际货币体系的研究。这部分文献大致集中于以下四个方面:(1)1978—2000年的文献大多是讨论国际汇率协调机制的选择及选择的原因[17]。(2)1999年前后,随着欧元的出现,更多的文献开始关注国际货币体系的变迁及其原因[18],但大都偏重于经济史范畴的解释,缺乏对国际经济传导机制的考察。(3)1997年亚洲金融危机和2008年次贷危机促进了关于国际货币体系改革方向的研究,出现了许多对扩大SDR的功能、设立超主权货币或以储备货币多元化来取代美元作为唯一的世界货币地位的讨论[19]。(4)2009年G20峰会之后,对当前国际货币体系的内在缺陷,特别是对“特里芬两难”的成因及其必然性①张明认为,但凡以国别货币充当世界货币的国际货币体系均不能克服特里芬两难,因为储备货币发行国不能平衡国内稳定政策的需要与国际经济发展的需要。的讨论尤为众多。

然而以上研究都忽视了布雷顿森林体系在造成“特里芬两难”的同时,还引起了其他严重后果——世界经济失衡。牙买加体系通过维持美元的世界货币地位,将布雷顿森林体系的核心制度继承下来,从而加剧了世界经济失衡的局面。本文将着重论述以美元为中心的国际货币体系 (布雷顿森林体系、牙买加体系)是如何分别通过国际贸易渠道 (经常账户传导机制)和国际资本渠道 (资本账户传导机制)影响国际收支平衡和各国国内经济平衡的,并进而探究世界经济失衡的根本原因,从而为重新审视世界经济失衡和再平衡路径提供更深刻的视角,以使金融危机后的国际经济协调政策的制定更加严谨、有效。

二、国际货币体系造成世界经济失衡的逻辑研究

由于国际货币体系的内涵十分丰富,学术界对其定义莫衷一是。目前,陈彪如、Eichengreen和Mundell的三种定义基本得到了大多数学者的认同。陈彪如认为,国际货币体系是支配各国货币关系的规则和机构,以及国际间进行各种交易支付所依据的一套安排与惯例。国际货币体系的主要目标是:(1)调节各国的国际收支,维持收支平衡与实现外部经济均衡;(2)协调各国宏观经济政策,实现共同稳定增长。国际货币体系的主要内容则包括:(1)汇率关系的规定和变动准则;(2)世界货币或储备资产的确定与供应[20]。Eichengreen认为,国际货币体系是将各国经济结合在一起的“粘合剂”,其主要作用是为了维持外汇市场的有序与稳定、解决国际收支问题,并为遭遇破坏性冲击的国家提供获得国际信用[21]。Mundell的定义重点对国际货币体系和国际货币制度的范畴进行了辨析:国际货币制度相对僵化,而国际货币体系相对灵活[22]。

鉴于本文的研究对象主要是国际货币体系中美元的世界货币地位与世界经济失衡的逻辑关系,而非外汇市场稳定性或汇率制度的选择问题 (实行固定汇率制还是浮动汇率制),故采取陈彪如的观点来界定国际货币体系的含义。

(一)当前国际货币体系的内生性缺陷

当前的国际货币体系又被称作“牙买加体系”或“布雷顿森林体系II”。其区别于国际货币史上其他时期国际货币体系,如金本位制、英镑本位制等的核心特征是以美元为中心,提供国际价值尺度职能 (即为国际交易提供计价单位)、国际流通与支付职能 (即提供国际清偿力)和国际储备职能(即为各国央行提供外汇储备),因此美元成为了事实上的世界货币。尽管由于1973年石油危机之后美元与黄金脱钩标志着“布雷顿森林体系”的崩溃,但美元的世界货币地位却因牙买加体系对其继续履行世界货币三大职能的确认而得以延续。

然而,这一制度与其他所有制度一样,自诞生日起便不可避免地罹患了内生性缺陷。这里要特别指出的是,已为学术界广泛讨论的“特里芬两难”,即国际清偿力与信心两难,不过是国际货币体系制度缺陷这枚硬币的一面,而另一面却鲜为人知,即“谨慎动机与信心悖论”(简称“谨慎动机悖论”)。这一悖论的逻辑是:开放条件下,各国央行出于本币汇率稳定和国家经济安全的谨慎动机而积累一定数量的美元,并且随着国际贸易量的增加而不断扩大外汇储备存量,引起对美元需求的增加,故美国应扩张其货币供给;而美国作为储备货币发行国只能通过其国际收支的逆差,特别是经常账户逆差来提供国际清偿力和国际储备,但鉴于国际收支赤字扩大将引起美元汇率贬值的预期,故美国为维持其国际货币信心则必须紧缩其货币供给。这就出现了与“特里芬两难”对应的悖论——“谨慎动机悖论”。

乍看,该悖论似乎只是特里芬两难的另一种描述,但究其逻辑基础、传导机制和政策结果却大相径庭。首先,比较两个悖论的逻辑基础。特里芬两难是从国际经济不断发展的需要角度出发,认为将引起美元扩张;而谨慎动机悖论则强调国家层面对外汇市场的干预需求导致了对美元需求的增长,是有组织的行为,而非特里芬两难下市场经济调节的自发行为。其目的在于解决开放条件下市场经济外部性问题——一国对外部门的产出与就业波动。因此,基于该悖论的政策模拟将更符合实际,特别是当考察出口导向型经济增长国家,如,日本、韩国和中国等EMEs(新兴市场经济国家)的经济增长史时尤为明显。同时,在谨慎动机悖论的另一个逻辑基础中,从世界货币供给国的国家层面来看,美元的国际铸币税特权,也在客观上推动了美元的超发,加剧了世界经济失衡程度和再平衡的难度。其次,从世界货币职能与货币需求理论的角度来看,特氏悖论描述的是世界货币的流通与支付职能,而谨慎动机悖论刻画的则是世界货币的储备职能。最后,从传导机制的角度来看,特里芬两难并未明确指出经济发展是如何引起对美元需求增长的,既缺乏传导机制研究,也没有说明这种需求增长将带来什么后果;而谨慎动机悖论不仅提出经常账户和资本账户两种传导机制,更证明了世界经济失衡是当期国际货币体系制度设计的逻辑必然,即内生性缺陷。这一点将在下文着重分析。

(二)国际货币体系导致世界经济失衡的两种传导机制

当前国际货币体系是通过经常账户传导机制和资本账户传导机制引起世界经济失衡的。前者的逻辑基础是:各国在国际货币体系中出于谨慎动机积累美元,而美元以经常账户赤字对外围国家进行输出的方式又导致了以新兴市场经济国家为主的外围国家纷纷走上了进口替代或出口导向型经济增长的道路。因此,当前国际货币体系具有增强外围国家出口刺激的内在激励机制的特征。后者的逻辑基础是:中心国家凭借国内发达的金融市场和本币的世界货币地位,进行全球风险—收益匹配,即通过压低利率发行各类金融工具,以较低的资金成本融资,并以FDI的形式将资本源源不断地注入到经济增长最快的国家,分享其经济增长的高收益。投资过程中的巨大利差又为中心国经济增长提供了动力。这就导致了当前国际货币体系具有增强中心国扩张货币供给的内在冲动的特征。

1.经常账户传导机制

其传导机制如下:战后,外围国家出于平滑国内经济周期的需要纷纷发展对外部门,参与国际分工,并由此产生了国内经济危机的国际传导可能性。为规避国际经济风险,特别是外汇收支风险,早在布雷顿森林体系的固定汇率制未崩溃时,外围国家便产生了增加外汇储备对冲央行外汇头寸的强烈需求。因而在世界货币美元,可以以经常账户逆差的形式对外输送的制度约束下,以日本和韩国为代表的一大批国家走上了进口替代和出口导向的经济增长道路。这样一方面可以解决本国就业问题,另一方面又可增加外汇储备维持经济稳定。政府的经济政策,如幼稚产业保护政策和进口替代工业化政策等为外围国家对外部门的发展提供了制度优势,使原有的贸易平衡被打破。中心国经常账户顺差不断减少,并于1971年出现了战后第一次逆差。随后,经常账户逆差持续扩大。

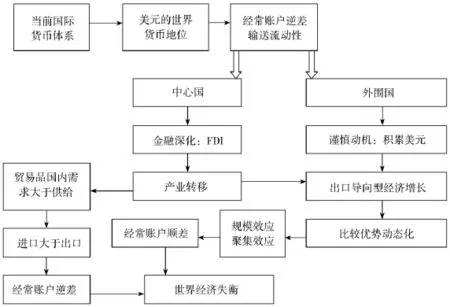

在此基础上,伴随20世纪70年代的金融自由化,以FDI为载体的国际产业转移进程大大加快,从而导致国际分工格局的变化。贸易品部门的几乎全部劳动力密集型产业和部分具有较高劳动—资本替代弹性的资本密集型行业更是从中心国家转移到了外围国家,中心国则呈现出产业结构高度化和空心化并存的局面。这不仅进一步强化了外围国家原有的比较优势,更使部分外围国具备了原本没有的比较优势,即产生了比较优势动态化效应。该效应又被随之而来的外围国家产业聚集效应、规模效应等因素不断放大,从而形成了由国际分工直接导致的以“中心国经常账户赤字与外围国经常账户顺差并存”为特征的世界经济失衡局面。该传导机制如图1所示。

图1 经常账户传导机制

2.资本账户传导机制

当前国际货币体系的另一大显著特点是:以美国金融市场为全球金融资产进行风险—收益匹配的核心,执行交易中心和结算清算中心功能。通常,外围国家的外汇储备通过购买美国国债等低风险高流动性的金融资产实现保值目的,而私人部门的美元则通过购买风险和收益均高于国债的各类以美元计价证券及其衍生产品实现资本向美国的回流,使美国金融机构的资产负债表处于扩张阶段。美国金融机构则通过国际贷款和购买证券资产的方式,将募集到的资本投向收益率较高的实体经济领域或海外资本市场,特别是新兴市场经济国家,以期分享这些国家经济高速增长的成果。

其跨期交易的具体操作策略是:(1)掉期交易,即在美国国内存在长期正通胀预期下,采取卖出短期金融工具,获得美元的短期长头寸,并以跨期交易覆盖长期项目中的美元短头寸。(2)货币互换交易,即做头寸匹配,以规避长期利率风险和汇率风险,优化资产负债表结构。反映在国际收支平衡表上就是短期资本项目为美元长头寸,外币短头寸;长期资本项目为外币长头寸,美元短头寸。这样就实现了通过跨期压轧对冲风险,对外围国家的经济增长进行套利交易的目的。

由于美联储公布的联邦基准利率是所有金融资产进行定价的基本参数,故通过再贴现工具或量化宽松的货币工具降低联邦基准利率以减少美国金融机构的融资成本,①按照国际清算银行 (BIS)估算,中国外汇资产国外收益率 (主要是购买美国国债或存放于外国银行)一般只有3.5%左右。是有助于金融市场扩张的。同时,公共部门的债务成本也将因此得到消减,即产生国际铸币税效应。受益于金融部门快速发展带来的财富效应,中心国可以维持较高的经济增长率,从而支持其私人部门较高的消费水平及公共部门较高的赤字水平。因而私人部门对贸易品的需求也将进一步被放大,造成中心国经常账户逆差的持续增长以及外围国顺差和外汇储备的增长,并最终导致世界经济失衡的加剧。该传导机制如图2所示。

图2 资本账户传导机制

三、世界经济失衡的真正根源——基于新政治经济学的逻辑

既然当前国际货币体系是世界经济失衡的直接原因,那么要探究世界经济失衡的根源就必须回答是什么因素决定了当前国际货币体系的制度设计,从而最终造成了世界经济的失衡局面。

回顾布雷顿森林体系的建立过程,“怀特方案”与“凯恩斯方案”的激烈交锋,充分反映出美英政府各自主导的国际金融秩序都是出于服务各自国内政治目标的。因此,国际货币体系绝不是独立于世界经济的外生变量,而是内生于世界政治、经济中的一系列变量的。制度经济学中的公共选择理论为我们提供了一个探寻国际货币体系建立的内在逻辑的框架。

由于一国经济政策具有排他性和非竞争性的特征,因此也可被视为一种公共物品。在公共选择理论的分析框架中,民主国家的选民通过选票 (成本)交换政府的经济政策 (收益),而政治家则通过支付政策 (成本)获得选票,从而合法执政——实现政治家的个人抱负 (收益)。在此交易结构中,选民与政治家的博弈 (讨价还价),决定了政策供给曲线与政策需求曲线的交点,即政策市场出清点的位置。

美国现行的民主制度带来了“选票至上”的政策供给逻辑。由于提供有利于选举得票的经济政策的成本不需要有政治家个人支付,而收益却可由政治家和选民共享,故此制度具有内生的公共物品供给冲动。这正是公共选择理论的核心观点——选民倾向于选出有利于自己钱包的政治家,而不管政策的成本 (财政赤字、通货膨胀)由谁承担。因此,在各政党的选举博弈中,提供有利于得票的经济政策才是占优策略。具体而言,降低失业率和提高人均收入是政府最关注的两个政策目标。为实现这些目标,政府需要在对内经济政策与对外经济政策之间进行权衡。除了遵循凯恩斯主义需求管理的基本逻辑,在国内采取“对内实施增支不增税”的赤字财政政策与宽松的货币政策外,在对外政策方面,建立以美元霸权为核心的国际货币体系——布雷顿森林体系也是美国各政党占优策略的重要组成部分。

当前以美元为世界货币和美国金融市场为世界金融中心的国际货币体系至少为中心国美国带来了两方面的巨大收益:其一是国际铸币税收益。尽管该体系逐渐衰变为牙买加体系,但仍然维持了美元的世界货币地位,即拥有征收国际铸币税的特权。美国通过一轮轮量化宽松的货币政策,不断扩张货币供给,以压低国内利率,但却通过国际资本的外溢效应在世界范围内输出了通胀预期,造成外围国家外汇储备贬值,从而攫取世界财富,即征收国际铸币税。其二是财富与就业效应。通过压低利率为本国财政赤字降低债务成本,并为本国处于世界资本市场中心地位的金融部门降低融资成本,提高利润率,进而以财富效应支撑国内消费的快速增长,拉动本国经济增长,并促进以金融业为代表的第三产业的就业。这样不仅进一步强化了其产业高度化的发展趋势,也通过增强第三产业的比较优势而加快了制造业的产业转移,造成了产业空心化的问题。

正是由于当前国际货币体系的这两大好处及其造成的选举占优策略,美国政府才不愿、不敢放弃以美元为世界货币、美国金融市场为世界金融中心的国际货币体系,尽管这种国际金融制度安排会造成“特里芬两难”和由“谨慎动机悖论”导致的世界经济失衡的后果。因此,通过基于公共选择理论对国际货币体系建立逻辑的考察,我们不难发现:世界经济失衡的根源就在于美国式的民主政治制度设计,而美国当前政治制度造成世界经济失衡的基本逻辑是:公共选择理论下的民主政治结构→国际货币体系→美元的世界货币地位,美国金融市场的中心地位→经常账户传导机制、资本账户传导机制→世界经济失衡。

四、后危机时代的世界经济再平衡困局与展望

世界经济再平衡的范畴是指,通过各国在经济政治等方面的磋商、协调与合作,解决世界经济长期失衡的问题,以促进世界经济以一种相对均衡的方式平稳持续增长的过程。

虽然在2010年11月的G20首尔峰会后,各国已经开始致力于推动当前世界经济的再平衡进程,但再平衡之路却并不平坦。当前制约再平衡的根本难题是美国政治制度的内生性缺陷—— “选票至上”导致的政治家的短视行为,如贸易保护措施和干预外围国家汇率调整节奏等等。次贷危机爆发后,特别是2009年以来,美国以对中国轮胎、铜版纸制品、钢管和钢板材施加了贸易制裁;欧盟也对包括钢盘条、无缝钢管、钢缆、葡萄糖酸钠和铝合金轮毂在内的多种中国商品采取了同样措施。这些贸易保护主义的做法不仅无益于再平衡,更为外围国家的经济结构调整增添了额外难度。由此可见,只要中心国家不能改变“外部利益必须服从内部利益”的政策制定逻辑,在当前国际货币体系及其经常账户和资本账户传导机制的共同作用下,世界经济的再平衡就难以达成。

在次贷危机影响远未消除的后危机时代,各国均面临着不同程度的经济衰退风险,因此再平衡道路上的国际宏观经济政策协调的难度更是大为增加。前文基于公共选择理论对国际货币体系与世界经济失衡因果逻辑的证明,为我们提供了一个重新审视世界经济失衡与再平衡过程的框架。

首先,美国宏观经济政策工具的枯竭使其宏观经济的再平衡面临极大挑战。美国经济的失衡主要表现为财政和经常账户的“双赤字”特征。对于巨大的财政赤字,美国应通过减少公共开支,增加税收来缓解。由于直接增税面临巨大的政治压力,故极难实行。如果美国增加当期国债的发行量,并维持货币供应量不变,则一方面根据李嘉图等价,将产生中长期增税的预期,进而提高中长期资金面的紧张和经济下滑的预期,引发加息预期,不利于投资和经济增长的内部经济目标;另一方面,将直接刺激当期资金需求上升,降低国债价格,抬高即期市场利率,同样不利于投资和经济增长,并产生基于选票的政治压力。因此,为维持低利率,美联储势必通过扩张其资产负债表平抑利率的上升势头,从而造成财政赤字货币化,即引发通货膨胀。所以,美国的财政赤字基本无法通过财政手段予以再平衡,只能通过国内的通货膨胀进行跨期稀释,并通过国际货币体系征收的铸币税进行补偿。另外,由于美国已经处在债务上限的边缘,其财政政策工具实际也已基本枯竭,因此,可以预见宽松的货币政策将成为美国未来的必然选择。

对于经常账户的再平衡,美国主要寄希望于汇率政策,即通过美元贬值来扩大出口、减少进口以修复国际收支平衡表。然而,由于货币政策工具中的利率工具联邦基准利率已接近零而枯竭,即汇率的利率评价机制失效,因而只能寄希望于旨在调节货币供应量的量化宽松工具——Quantitative Ease I和II。通过货币供给的扩张增加贸易品部门的国内投资和生产以弥补经常项目的赤字,进行“再工业化”式的再平衡。故在后危机时代,只要临近2012年总统大选时美国失业率仍居高不下,则“QE III”恐怕就会呼之欲出。届时,新一轮的流动性过剩不仅将冲击外围国家的资本市场,也会对欧洲金融市场及汇率的稳定产生巨大的消极影响,进而威胁到再平衡进程。

其次,欧洲债务危机的持续发酵为再平衡增添了巨大的不确定性。由于欧洲没有统一的财政政策,难以真正协调各国修复自身的国际收支平衡表和资产负债表。财政去杠杆化由于缺乏国内独立货币政策的配合而在希腊引发了大规模罢工和抗议游行等政治问题。同时,“欧猪五国”财政负债率过高的问题不仅降低了在这些国家的财政政策乘数,也影响了欧元汇率的稳定。以法德轴心为基础的欧元区,也为独立性较强的欧洲央行在控制通胀问题上的僵化付出了更大的财政代价,从而降低了未来政策协调的余地与政策工具的弹性。正是在此逻辑下,为了避免美国式的财政工具的枯竭,欧盟通过IMF向EMEs发出了特别融资的救援请求。因此,未来欧盟的再平衡道路必将十分曲折,在缺乏货币工具和财政工具的情况下,贸易保护主义很可能进一步抬头,并且将在汇率问题上继续对中国施压。

最后,中国等EMEs短期难以通过启动内需转变经济增长方式,且产业结构调整也尚需时日。可以预见,美欧为寻找新的增长点,将操纵今后的谈判气候产生更多不利于外围国家的结果,并造成这些国家财政负担加大、转型成本提高的困境。同时,由于受多种因素作用 (如:亚元因历史问题难产,导致储备货币多元化受阻;SDR的权重设计仍不成熟;发行超主权货币缺乏应有的政治基础),国际货币体系的改革将进展缓慢。因此,当前世界经济的基本变量与格局仍将通过国际货币体系的经常账户传导机制、资本账户传导机制继续产生失衡的结果,并在相当长的时期内难以纠正。

综上所述,可以展望在后危机时代,当面临各自再平衡困境的时候,美、欧、中在贸易政策、汇率政策的交锋将趋于白热化。因为难以找到帕累托改进的路径,各国在公共选择理论的支配下只能屈从国内目标,牺牲外部目标。失衡常态化的趋势由此形成。

五、结论与启示

基于上述分析,我们可以得到关于世界经济失衡与再平衡的如下结论:

第一,从国际货币体系的视角出发重新审视世界经济失衡,可以发现:世界经济失衡是以美元为中心的国际货币体系的一种内生性缺陷 (另一种是“特里芬两难”)和逻辑必然,而美国政治制度的系统性缺陷—— “选票至上”的公共物品供给逻辑又成为诞生该体系的根本原因,因而世界经济失衡根源就在于此。其逻辑基础是:公共选择理论下的民主政治制度→国际货币体系→美元的世界货币地位,美国金融市场的中心地位→经常账户传导机制、资本账户传导机制→世界经济失衡。

第二,经常账户传导机制的逻辑在于:美元的世界货币地位造成了外围国家出于谨慎动机积累美元的货币需求 (谨慎动机悖论),并因此通过政策扶持大力增强贸易品部门的比较优势。同时,国际间要素 (资本)的可流动性通过大规模产业转移过程,引起了比较优势动态化,并因此通过改变原有国际分工的平衡格局造成了当前世界经济失衡的局面。通过比较优势动态化的过程和产业的聚集效应与规模效应,中心国得以进一步加强资本密集型产品与服务的比较优势,并在利用其金融部门的高效率获得超额利润,提高金融行业等非贸易品部门的相对产出增长率。由此加深了国内贸易品部门与非贸易品部门的生产与消费结构的扭曲,并最终导致了经常账户失衡的加剧。

第三,资本账户传导机制的逻辑在于:中心国高效率的金融市场具有公共物品性质,该市场通过以较低的交易费用完成资本的全球风险—收益匹配,获得利润。通过宽松的货币政策压低融资成本,并维持长期债务的短头寸和短期债务的长头寸有利于分享外围国家高增长的收益,产生中心国世界货币职能的风险贴水。这一过程的完成依赖于中心国发行金融工具融资和以FDI或国际贷款方式投资的资本循环过程,而由此造成的国际分工变革又加剧了世界经济失衡的局面。

综上所述,基于对失衡根源的考察结果,我们认为:除非美国政治制度及其政策供给逻辑发生结构性转变,否则世界经济失衡将作为建立在“外部利益必须服从内部利益”的政策原则基础上的国际政治博弈结果而长期存在。无论是以欧洲、美国、还是以中国为代表的新兴市场经济国家,都无法从顺差国与逆差国单一的经济结构调整中纠正当前的失衡格局。因此,世界经济再平衡的命题与美国政治决策机制的改革只是同一逻辑的不同表述而已。

在后次贷危机时代,以国际宏观经济政策协调为基础的再平衡之路将不会一帆风顺。贸易摩擦和汇率争端将成为今后相当长时期内的主旋律。中国在贸易品部门应该加快优化国内产业结构,尽快完成去库存化和去落后产能化的调整过程,并通过提高自主研发能力占领高端制造业以减少当前中低端制造业频发的贸易摩擦。在非贸易品部门,特别是金融领域的改革中,在储备货币多元化受阻、SDR的权重设计仍不成熟、发行超主权货币缺乏应有的政治基础的现实条件下,应当通过加速推进人民币互换而非成立亚元区来完成区域货币合作,从而在当前及未来弱势美元的国际经济环境中减少国际铸币税损失,实现宏观经济的稳定持续增长和国家利益的最大化。

[1]Cline,W.R.,Williamson,J.2009 Estimates of Fundamental Equilibrium Exchange Rates[J].Peterson Institute for International Economics,2009,(9 -10).

[2]Subramanian,A.New PPP - Based Estimates of Renminbi Undervaluation and Policy Implications[J].Peterson Institute for International Economics,2010,(4).

[3]Bernanke,B.S.The Global Saving Glut and the US Current Account Deficit[DB/OL].Remarks at the Homer Jones Lecture,St.Louis,Missouri(March 10).www.federalreserve.gov.2005.

[4]Ma,G.,Wang,Y.China’s High Saving Rate:Myth and Reality[DB/OL].BIS Working Papers,No.312,June 2010,http://www.bis.org/publ/work312.pdf.noframes=1.

[5]Aizenman,J.,Jinjarak,Y.The US as The“Demander of Last Resort”and Its Implications on China’s Current Account[DB/OL].NBER working paper 14453,October 2008,http://www.nber.org/papers/w14453.

[6]Daniel,G.Mayer,T.,Ubide,A.A World out of Balance?[R].Special Report of the CEPS Macroeconomic Policy Group,Brussels:Centre for European Policy Studies,2006.

[7]Simmons,M.R.Twilight in the Desert:The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy[M].New Jersey:Wiley,2005.

[8]刘伟,朱军林.人民币汇率波动与中美贸易失衡的关系研究[J].南方金融,2007,(1).

[9]杨元杰.中美贸易不平衡与人民币汇率的调整[J].中国金融,2008,(4).

[10]邓立,张坤.我国双顺差剧增的成因及影响分析[J].财贸经济,2007,(9).

[11]刘伟丽.全球经济失衡与再平衡问题研究[J].经济学动态,2011,(4).

[12]刘煜辉.全球经济再平衡的出路[J].中国经贸,2011,(1).

[13]林立.关于中美贸易失衡的思考与对策[J].经济与管理,2007,(4).

[14]白钦先,禹中华.国际货币改革的国际政治视角分析[J].区域金融研究,2011,(6).

[15]焦巍.国际货币体系对世界经济失衡的影响[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2007,(2).

[16]王道平,范小云.现行的国际货币体系是否是全球经济失衡和金融危机的原因[J].世界经济,2011,(1).

[17]龚羽.国际汇率协调的前景——美元趋势[J].世界经济,1989,(11).

[18]徐宝林.论国际货币体系的演变和发展[J].中南财经大学学报,1996,(5).

[19]周小川.关于改革国际货币体系的思考[J].中国金融,2009,(7).

[20]陈彪如.国际货币体系[M].上海:华东师范大学出版社,1990.

[21]Eichengreen,B.Federalism,Fiscal Restraints,and European Monetary Union[J].The American Economic Review,1996,86(2):134 -138.

[22]Mundell,R.A.Monetary Unions and the Problem of Sovereignty [J].Annals of the American Academy of Political and Social Science,2002,579(1):123 -152.