城市污水污泥与煤混烧的热重试验研究

2012-06-23唐子君岑超平

唐子君, 岑超平, 方 平,3

(1.中国环境科学研究院,北京100012;2.环境保护部 华南环境科学研究所,广州510655;3.广州华科环保工程有限公司,广州510655)

近年来,随着我国城镇污水处理厂的连年增加,污水处理能力不断提高,污水厂的污泥量也有较大增长.到2010年底,我国污水总处理量达1.067×108m3/d[1],按目前每万吨污水平均产生脱水污泥量6.41t计,我国脱水污泥年产量约2.5×107t.如此大量的城市污泥将对我国生态环境和人民的身体健康造成严重威胁,因此,如何经济、高效、安全地处理城市污泥已逐渐成为城市污水处理设施建设和运行中的热点、难点.

污泥焚烧具有减容、减量和无害化等优点,是一种较好的污泥处理方法[2].由于污泥单独焚烧初期投入较大、运行费用较高,因此常采用干化污泥与煤混烧的办法来降低污泥处理的成本.目前,除了对污泥与煤混烧过程中各污染物的排放特性进行研究外[3-5],国内外很多学者也采用热重分析方法对不同类型的污泥与煤的混烧特性进行研究[6-8].但这些试验仅对某一种污泥的失重率及失重速率进行分析,对同一污水处理厂不同污泥燃烧特性的比较及污泥焚烧时各种热效应的分析则相对比较匮乏.

笔者采用热重分析方法对干污泥在不同升温速率以及不同混烧比下污泥与煤混合试样的热失重过程进行分析,获得不同升温速率与掺煤比例下污泥与煤的燃烧特性,进而求出化学动力学参数,为国内相关领域的研究提供基本的数据支持.

1 试验

1.1 样品的采集与前处理

试验所用煤为无烟煤(记为煤样C),污泥选用广州市同一污水厂2种不同污水处理工艺所产生的城市污水污泥(记为污泥S1和污泥S2).将煤样与污泥自然干燥7天后,放入20℃恒温箱中,在相对湿度60%下平衡48h,碾磨,试样过150目筛.

1.2 试验条件与仪器

按照《煤的工业分析方法》(GB 212—1991)对煤样C与污泥S1、S2进行工业分析,使用意大利EuroVector EA3000型元素分析仪对试样进行元素分析.热分析试验在北京恒久科学仪器厂生产的HCT-2综合热分析仪上进行,采用外径5mm、壁厚0.5mm、高4mm的氧化铝坩埚,温度按设定程序以20K/min的升温速率升至1 000℃,样品质量在8mg左右,试验过程中的温度控制与数据采集由计算机自动完成,每组试验均进行重复性验证,以保证试验结果真实可靠.

2 试验结果

2.1 基本特性分析

表1给出了煤样C与污泥试样S1、S2的工业分析、元素分析与低位热值的结果.由表1可以看出,污泥S1、S2的挥发分和灰分的含量较高,固定碳的含量较低;煤样C则具有典型的低挥发分、高固定碳的特点.由表1的分析结果可以预测,煤样与污泥试样的燃烧性质有较大的差异,而污泥S1、S2的各组分含量也不尽相同,其燃烧性能也可能存在差别.

表1 煤及污泥试样的工业分析、元素分析及低位热值Tab.1 Proximate,ultimate analysis and low heat value of coal and sludge samples

2.2 污泥与煤单一燃烧特性分析

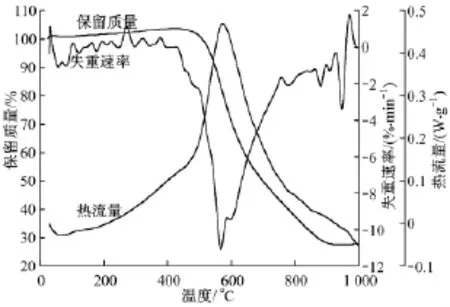

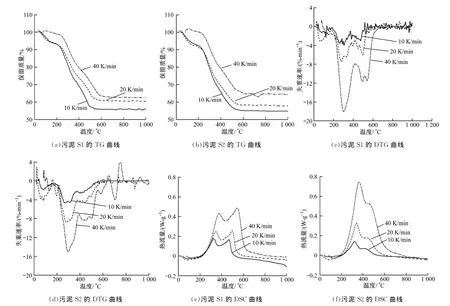

图1~图3为煤样C、污泥S1和污泥S2 3种试样单独燃烧的失重率(TG)、失重速率(DTG)和热流量(DSC)曲线.在110℃之前各试样的失重主要为样品中自由水及部分结合水的析出,DSC曲线上出现凹峰且数值小于0;110℃之后各试样的失重原因有所不同:污泥S1、S2的失重主要是由试样中挥发分的析出和燃烧引起的,而煤样C失重的主要原因是含量较多的固定碳的燃烧.

由图1可以看出,煤样C的主要失重温度范围为430~930℃,600℃以后主要为高温热解阶段,DTG的变化可能来自矿物质分解和半焦的解聚和缩聚反应[9],当达到1 000℃时,煤样C的总失重率为72.200%.由图2和图3可以看出,污泥S1、S2的主要失重温度范围集中在170~600℃,与煤样C相比温度较低,且DSC曲线上峰值的出现略晚于DTG曲线,原因可能是污泥的挥发分含量较大,当升至一定温度时,挥发分首先从污泥样品中析出,然后在较高的温度下再热解放热.当温度升至1 000℃时,污泥S1、S2的总失重率分别为37.904%和42.237%.

图1 煤样C的热分析TG、DTG和DSC曲线Fig.1 TG,DTG and DSC pyrolysis curves of coal C

图2 污泥S1的热分析TG、DTG和DSC曲线Fig.2 TG,DTG and DSC pyrolysis curves of sludge S1

图3 污泥S2的热分析TG、DTG和DSC曲线Fig.3 TG,DTG and DSC pyrolysis curves of sludge S2

此外,通过比较图2和图3可以发现,污泥S1的DTG曲线上有2个较为明显的失重峰,对应DSC曲线上有2个放热峰,而污泥S2的失重和放热区域则较为集中,且峰值大于污泥S1的峰值.原因为污泥S2中挥发分主要为低温挥发性物质,因此在较低的温度下就可以挥发、热解向外部释放热能,同时由于挥发分的析出相对集中,污泥S2在该区间内的热失重速率和热释放量也较高.由此可见,对于采用不同工艺进行处理的同一种污水,污泥的组成与燃烧性质也存在一定的差别.

2.3 不同升温速率下污泥燃烧特性分析

图4为污泥在空气气氛下以不同升温速率进行燃烧时的TG、DTG和DSC曲线.由图4可以看出,升温速率不同时,污泥燃烧特性曲线存在一定的差异,升温速率越慢,污泥的失重率越明显、燃尽率越高,这是由于污泥在升温速率较慢时有更充分的反应时间,所以失重更为明显.从污泥S1、S2的DTG曲线可以看出,当升温速率为40K/min时,其热解速率分别为-17.908%/min和-15.051%/min,大于升温速率为20K/min和10K/min下污泥的热解速率.从DSC曲线中也可以发现,当升温速率快时,污泥的热释放量也更大,原因可能是当升温速率较快时,污泥样品中占主要部分的挥发分析出的速率较快,污泥的失重以及热量的释放也较集中,因而其失重速率以及热释放量较高.可见,污泥热解时升温速率降低能使污泥分解得更为彻底,有利于污泥焚烧过程中的减量化,但另一方面,升温速率较低时,污泥热解的热解速率与热释放量较小,不利于污泥的快速处理与热能的释放和利用.

2.4 混合试样燃烧特性分析

表2为污泥与煤混合试样的工业分析结果.由表2可以看出,各混合试样的工业组分含量均在煤样与污泥之间,但是由于污泥试样的不均匀性,使得混合试样的各种工业组分含量不能按两母组分单纯的比例之和而求得.

图5给出了煤样C与污泥S1、S2按不同比例混合燃烧后的TG、DTG和DSC曲线,其中污泥所占的质量分数(ω污)分别为0、25%、50%、75%和100%.由混合试样热解TG曲线可知,煤样C和污泥混合试样的热解失重率介于两者之间.当温度在500℃左右时,混合试样的DTG和DSC曲线各有一个交点,在交点两侧,混合试样曲线介于2种母组分相应曲线之间.在500℃之前主要表现为污泥的热解行为,混合试样的放热主要为污泥组分中挥发分的燃烧;在500℃之后,煤样的热解特性较为明显,混合试样的放热则主要依靠煤样中固定碳的燃烧.

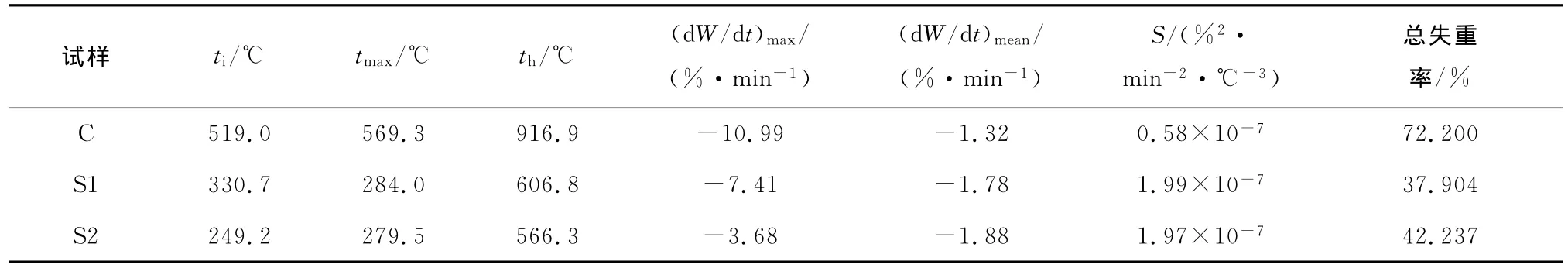

2.5 燃烧特性参数

通过污泥S1、S2和煤样C的热重分析TG、DTG曲线确定燃料的燃烧特性参数,用以表征各试样的着火难易程度及燃烧性能优劣.表3给出了污泥S1、S2及煤样C的燃烧特性参数.

图4 不同升温速率下污泥S1、S2的热分析TG、DTG、DSC曲线Fig.4 TG,DTG and DSC pyrolysis curves of sludge S1and S2at different heating rates

表2 混合试样的工业分析Tab.2 Proximate analysis of sludge S1,sludge S2,coal C and their mixtures %

表3 煤样C、污泥S1和污泥S2的燃烧特性参数Tab.3 Combustion performance index of coal C,sludge S1and sludge S2

图5 不同掺烧比下污泥S1、S2与煤样C混烧时热重分析TG、DTG和DSC曲线Fig.5 TG,DTG and DSC pyrolysis curves of coal C-sludge S1and coal C-sludge S2mixture with different blending ratios

试样的综合燃烧特性指数为

式中:(dW/dt)max为最大燃烧速率,%/min;(dW/dt)mean为平均燃烧速率,%/min;ti为着火温度,℃;th为燃尽温度,℃.

一般来说,燃烧试样着火温度ti的高低可以反映试样点燃的难易程度,但着火温度只能代表试样在反应初期的反映能力,而不能概括整个燃烧过程.用综合燃烧特性指数S来表征污泥与煤掺烧时试样的综合燃烧特性[10],S值越大表明试样的综合燃烧性能越好.

图6、图7分别为根据TG和DTG曲线绘制得到的着火温度曲线和综合燃烧特性指数S曲线.由图6可以看出,煤样单独燃烧时着火温度最高为519.0℃,随着污泥掺入量的增加,试样的着火温度逐渐降低,当试样中污泥S1、S2的含量为100%时,着火温度达到最低值,分别为330.7℃和249.2℃.从图7可以看出,污泥以一定的比例与煤掺烧可以提高混合试样的燃烧性能,在试验中,掺烧比例在25%左右时混合试样的综合燃烧性能最好,而偏离此范围时,S值减小,综合燃烧性能下降,可见污泥掺煤燃烧时,存在一个最佳污泥掺烧比例,使综合燃烧特性最佳.同时,通过对比污泥S1和S2也可以发现,在相同的掺烧比下,污泥S2的着火点温度低于S1,且污泥S2的综合燃烧特性指数S大于污泥S1,因此,从着火点温度和S指数来看,污泥S2更适合焚烧处理.

图6 不同污泥掺烧比例时混合试样的着火温度Fig.6 Ignition temperature of coal-sludge mixture with different blending ratios

2.6 化学动力学研究

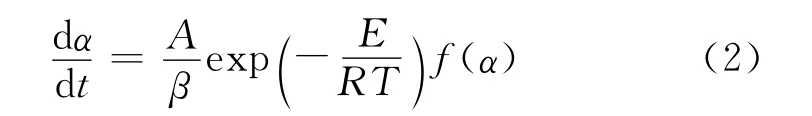

每个试样的燃烧热解过程可以认为是一系列挥发分释放和燃烧的综合行为[11],其活化能符合以下动力学方程:

图7 不同污泥掺烧比例时混合试样的综合燃烧特性指数SFig.7 Comprehensive combustion performance index S of coalsludge mixture with different blending ratios

式中:α为污泥在热解中消耗的量;A为频率因子;E为活化能;R为气体常数;T为反应温度;f(α)为污泥热解函数.

利用热天平试验测量数据时,常采用Freeman-Carroll微分法、改良Coats-Redfern积分法和Flynn Wall-Ozawa法等求解燃烧动力学参数.由于在升温速率较低时,利用Freeman-Carroll法求得的燃烧动力学计算结果较接近真实平均值[12],因此本试验采用Freeman-Carroll法计算试样的动力学参数.对于微分法,当选取的反应区域不同时,拟合所得的结果也不一样.与制革污泥相似,污泥混合试样的挥发分在燃烧过程后期会出现与另一个峰重叠的情况,因此将试样燃烧过程的动力学计算分为低温段和高温段两部分进行处理[13].Freeman-Carroll微分法求解公式如下:

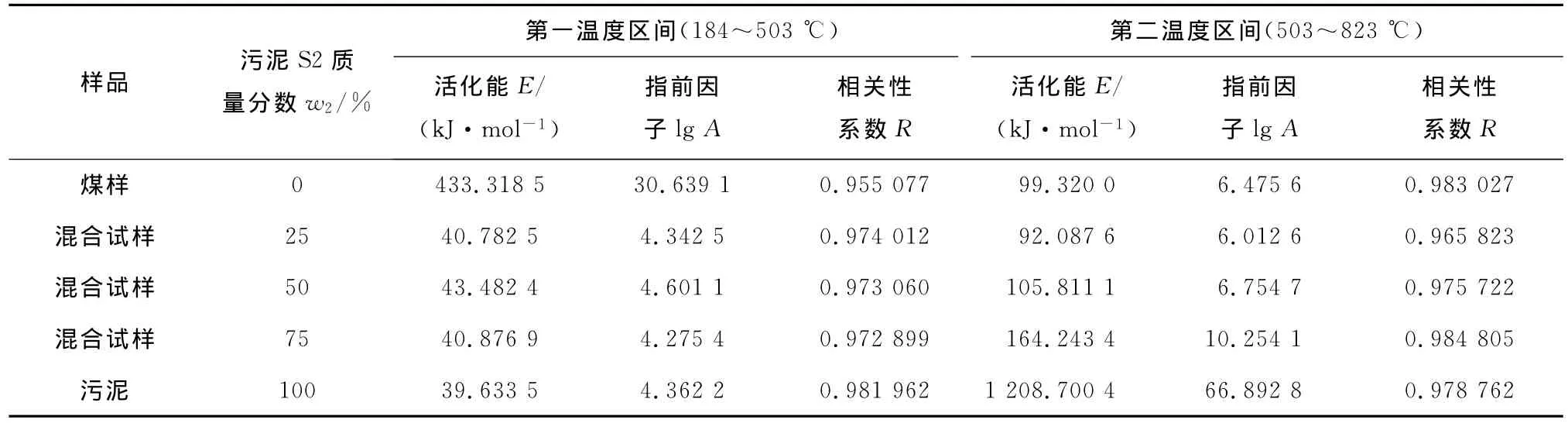

表4、表5为根据Freeman-Carroll法求得的各试样的动力学参数.由表4、表5可以看出,煤的反应活性明显比污泥的小,活化能大,可能由于试样中挥发分的成分不一致,因而化学键的强弱不一致,导致污泥在150~850℃的区间内存在2个较明显的失重峰群,因此2个温度区间的活性不同,活化能也存在差别.在温度较低的第一温度区间,污泥的加入能有效地降低试样的活化能,这可能是因为在150~500℃的温度范围内主要是试样中挥发分的析出与燃烧,煤样中挥发分的含量较低,反应较困难.在温度较高的第二温度区间,污泥S1和S2则表现出不一样的特性:污泥S1与煤C在410~840℃区间内活化能的差别不大,从表1可以看出污泥S1的固定碳含量较低,因此可以判断污泥S1中含有的在较高温度析出的挥发分成分较高,410~840℃的温度区间中主要表现为煤样C中固定碳与污泥S1中挥发分燃烧的共同特性;污泥S2在温度较高的第二温度区间各试样的活化能变化趋势与其在第一温度区间的正好相反,这种现象可解释为,污泥S2在高温区间析出的挥发分及固定碳的含量较低,该区间的反应主要为煤样C中固定碳的燃烧.因此,在温度较低的第一温度区间,污泥S2的活化能较低;在温度较高时,污泥S1的活化能则远远小于污泥S2,整体来看,污泥S2更适合燃烧处理.

表4 掺烧污泥S1时试样的动力学参数Tab.4 Kinetic parameters for mixture of coal C and sluge S1with different blending ratios

表5 掺烧污泥S2时试样的动力学参数Tab.5 Kinetic parameters for mixture of coal C and sluge S2with different blending ratios

3 结 论

(1)煤与污泥具有不同的性质,因此具有不同的DTG和DSC燃烧特性曲线,在热重分析过程中,煤样的失重主要为固定碳的燃烧,污泥的失重主要为挥发分的析出和燃烧.

(2)污泥在不同升温速率下表现的特性不同,在升温速率较低时,污泥的失重率越大,减量化越明显,但在较低的升温速率下,污泥的失重速率和热流量值会减小,不利于污泥的快速处理及热能的利用.

(3)当污泥与煤混烧时,混合试样的燃烧特性曲线介于污泥与煤2种母组分之间,随着污泥含量的增加,试样的着火温度逐渐降低,当污泥的掺烧比为为25%左右时,综合燃烧性能最好.

(4)在温度较低的第一温度区间,污泥S1、S2的掺入能有效地降低活化能,促进热反应的发生;在温度较高的第二温度区间,污泥S1的掺入对混合试样活化能的影响不大,但污泥S2的掺入则会大大增加混合试样的活化能,不利于热反应的进行.

(5)不同的污水处理方式所产生的污泥,其组分与燃烧性质存在差别,与煤混烧时污泥S2的着火温度较低,综合燃烧特性指数S较大,且在温度较低的第一温度区间内化学反应活化能较低,整体看来,污泥S2更适合燃烧处理.

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.关于全国城镇污水处理设施2010年第四季度建设和运行情况的通报[R/OL].北京:中华人民共和国住房和城乡建设部,2011[2011-01-28].http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbwj_0/jsbwjcsjs/201103/t20110308_2 02771.html.

[2]周旭红,郑卫星,祝坚,等.污泥焚烧技术的研究进展[J].能源环境保护,2008,22(4):5-8,31.ZHOU Xuhong,ZHENG Weixing,ZHU Jian,et al.Summarizing of sludge incineration technology and its research progress[J].Energy Evironmental Protection,2008,22(4):5-8,31.

[3]王丽.污泥与煤混烧过程中污染物的排放实验研究[D].武汉:华中科技大学能源与动力工程学院,2011.

[4]朱葛,赵长遂,李英杰,等.石化污泥与煤混烧时多环芳烃的排放特性[J].动力工程,2008,28(6):931-934.ZHU Ge,ZHAO Changsui,LI Yingjie,et al.Emission characteristic of polycyclic aromatic hydrocabon from co-firing of petrochemical sludge with coal[J].Journal of Power Engineering,2008,28(6):931-934.

[5]吴成军,段钰锋,赵长遂,等.循环流化床内污泥与煤混烧时汞的浓度和形态分布[J].动力工程,2008,28(2):308-313.WU Chengjun,DUAN Yufeng,ZHAO Changsui,et al.Distribution of mercury concentration and speciation duiring co-combustion of sludge and coal in circulating fluidized beds[J].Journal of Power Engineering,2008,28(2):308-313.

[6]LIAO Yanfen,MA Xiaoqian.Thermogravimetric analysis of the co-combustion of coal and paper mill sludge[J].Applied Energy,2010,87(1):3526-3532.

[7]OTERO M,GÔMEZ Rico M,GARCÍA A I,et al.Effects of sewage sludge blending on the coal combustion:a thermogravimetric assessment[J].Chemosphere,2007,69(11):1740-1750.

[8]楼波,王小聪.生活污泥与煤混烧的热重试验研究[J].热能动力工程,2011,26(1):114-116,128.LOU Bo,WANG Xiaocong.Thergravimetric experimental study of mixed combustion of sweage sludge and coal[J].Journal of Engineering Energy and Power,2011,26(1):114-116,128.

[9]王俊宏,常丽萍,谢克昌.西部煤的热解特性及动力学研究[J].煤炭转化,2009,32(3):1-5.WANG Junhong,CHANG Liping,XIE Kechang.Study on the pyrolysis and kinetics of coal of western China[J].Coal Conversion,2009,32(3):1-5.

[10]李洋洋,金宜英,李欢.采用热重分析法研究煤掺烧干污泥燃烧特性[J].中国环境科学,2011,31(3):408-411.LI Yangyang,JIN Yiying,LI Huan.Thermo-gravimetric analysis and co-combustion characteristecs of sludge and coal[J].China Environmental Science,2011,31(3):408-411.

[11]刘振海.分析化学手册:热分析 [M].2版.北京:化学工业出版社,2000.

[12]毛晓飞,李久华,陈念祖.无烟煤燃烧试验中活化能计算方法的研究[J].热力发电,2008,37(1):23-27.MAO Xiaofei,LI Jiuhua,CHEN Nianzu.An approach to calculation method of activation energy in combustion test of blind coal [J].Thermal Power Generation,2008,37(1):23-27.

[13]李春雨,蒋旭光,费振伟,等.制革、造纸和湖泊污泥燃烧特性的研究[J].燃料化学学报,2009,37(6):757-762.LI Chunyu,JIANG Xuguang,FEI Zhenwei,et al.Study on the combustion characteristics of the sludge from leather industry,paper industry and lake[J].Journal of Fuel Chemistry and Technology,2009,37(6):757-762.