德国2012年之夏汉诺威“德国制造之二”和“卡塞尔文献展”系列报告之一

2012-06-08

文/肖 潇(本刊驻欧记者)

德国,这个全球汽车制造生产大国。从小到日常生活用品,大到机械工业生产领域,打上“Made in Germany”(德国制造)标记的产品遍及世界各个角落。在这块高度信息化与工业化了的国度,对文化与艺术又是如何的态度呢?

德国人的严谨是全球知名的。正是出于对工作和生活严谨的态度,让他们取得了“汽车之父”的名称。在其他科技与科学方面,德国也享有傲人的研究成果和制造发明专利。也正是由于对生活与工作这份严谨的态度,让德国现代艺术也打上了“Made in Germany”这一极具象征意义的烙印。

关于“Made in Germany zwei”(德国制造之二),在这篇文章中不是讨论德国科技制造方面的丰功伟绩。关于这些信息大家不难从因特网上搜到,近年来中国也走上高信息化与工业化的趋势。关心其他竞争对手或者合作对象国家的发展信息,决策着很多中国投资商的商业行为与决断。在欧洲艺术方面,就拿德国来说,比如他们的最新艺术发展趋势,现代艺术关注重点与德国现代艺术投资取向等等问题,笔者希望借用2012年夏天在德国境内举行的两次举世瞩目的现代艺术展览盛会的情况,向读者提供了解德国艺术发展的最新一手资料。

“Made in Germany zwei”(德国制造之二)是位于德国北部重要工业生产大州下萨克森州首府汉诺威新近举办的现代艺术展览。此次展览时间从五月十七日到八月十九日,距离上一次同类型展览“Made in Germany eins”(德国制造之一)有五年的时间。就展览时间上的策划方面,“每五年一次,每一次一百天”,对德国卡塞尔文献展的发烧友来说,不难发现,汉诺威“Made in Germany”展览时间策划的频率是和卡塞尔文献展一样的。和文献展“全球性”不同的是,“Made in Germany zwei”现代艺术展览把重点聚焦仅仅在德国生活工作的年轻艺术家的艺术作品之上。

在记者招待会上,展览策划人就展览策划目的一再着重强调,在汉诺威举办的“Made in Germany”是卡塞尔文献展的平行补充展览。卡塞尔文献展览鸟瞰全球,而汉诺威“Made in Germany”艺术展览则是把眼光投向了德国本土。提供给在德国创作与生活的艺术家们足够的展示机会;同时作为卡塞尔文献展的“平行补充展览”也为国际艺术爱好者们展示了更多更全面的德国本土艺术。

一个展览,三所城市级艺术机构

德国汉诺威在高科技方面是全球知名的展会城市。每一年由于不同科技领域的国际性大型展会的举行,都会吸引不计其数的来自国内国外的科技人士,工程师,学者以及发烧友。城市在注重工业化高科技发展与信息交流的同时,也不怠慢自由艺术在这所城市的发展。三所在汉诺威最要的艺术机构: Sprengel Museum 斯博尔博物馆,Kunstverein Hannover 汉诺威艺术联合会以及Kestner Gesellschaft 科斯特勒艺术集团,在2012年初夏共同打造德国艺术界的再一次巨大的盛会“Made in Germany zwei”(德国制造之二)。

三所艺术机构根据自己特有的艺术藏品,创建初衷,以及各自不同的建筑和展览风格,在九位策展人的共同商榷下决定了适合每一所艺术机构的艺术展品。三所艺术机构各自占有不同的地理位置,参观者游离在不同艺术机构的同时也领略到了城市建筑与街道风光。整个艺术展览不仅仅只局限在历史意义上的博物馆或者艺术机构当中,而是整个城市也被规划在其中。为此次展览专程来到汉诺威的参观者,在一踏到这片土地之时就开始了他们的艺术探索之旅。如此一来更提升了城市的整体艺术文化氛围,吸引了更多的游客,为城市的旅游以及艺术发展起到了锦上添花的作用。

图1 汉诺威艺术联合会 (kunstverein hannover)

汉诺威艺术联合会(Kunstverein Hannover)

到2012年汉诺威艺术联合会已经成功度过了180个春秋。自1832年创建的汉诺威艺术联合会已经被提名为德国300所最老的艺术联合会。在德国每个城市都有属于自己的艺术联合会。由公民自己创建的艺术联合会最初是为德国公民提供欣赏鉴析艺术的另一个场所。之所以是另一个场所,就是不同于当时历史时期统治阶层的艺术爱好与取向。艺术从古至今都被看成为奢侈品,只有有权有钱的人士才能享受艺术当中的另一种世界。他们买卖艺术作品,在王宫贵族的圈子里决定着不同艺术家和艺术作品的艺术买卖与收藏价值。在艺术成为了钱权代表的同时还存在着“另一种价值”。这些创造“另一种价值”的艺术家们被公民挖掘出来,其作品被展览在公民自己创建的艺术联合会当中,一方面创造和提倡了属于公民自己的艺术,另一方面借用这些非宫廷艺术家的艺术作品语言表达了公民对当朝统治的不满甚至抵制。艺术在欧洲从来就是作为政治评价的一种武器。在这种艺术发展的历史背景下,欧洲今天年轻的艺术家们也纷纷继承了公民艺术作品中政治批判的传统。而在汉诺威艺术联合会展出的艺术作品也正是符合了这一发展趋势。

联合会发展至今早已不仅仅是艺术作品展览会所。自20世纪80年代开始,汉诺威艺术联合会为了能够支持更多青年艺术家,特地设立了奖学金工程以及艺术奖项,每两年联合会会挑选出两名在德国工作的年轻艺术家并颁发给他们为期一年的奖学金。在一年之后这两名艺术家在被支助这一年中所创作的艺术作品将用艺术展览的形式展现在公众面前。于此之外艺术联合会还定期播放艺术电影,关于特定艺术话题的讲座和讨论会等活动。发展至今,汉诺威艺术联合会已经拥有超过1200位会员。

180年沧桑历史,对现代艺术发展努力承担责任的态度以及近三十年持续不断支持艺术接班人的优良历史等为现代艺术展览“Made in Germany zwei”提供了不可替代的舞台。

图2 斯博尔博物馆(Sprengel Museum)

图3 科斯特勒艺术集团( kestner gesellschaft)

斯博尔博物馆(Sprengel Museum )

斯博尔博物馆是汉诺威最大的博物馆。博物馆藏品以及和其他城市博物馆共同策划的展览都属于欧洲现代艺术范畴。属于欧洲古典主义现代派时期(二十世纪上半叶)的大量油画以及雕塑作品是斯博尔博物馆的藏品重点。在博物馆中藏有毕加索,著名世界级德国艺术家Max Ernst,Paul Klee, Otto Dix, Max Beckmann,画家组合青骑士以及法国和意大利等欧洲其他国家的近代艺术作品。

距1978年正式开馆至今,斯博尔博物馆已经走过了33个春夏秋冬。馆内艺术藏品基于Bernhard Sprengel波恩哈德.斯博尔先生的艺术藏品捐献。1969年他把他毕生收藏的所有艺术作品捐献给了汉诺威。这批被捐献艺术作品的主要内容是20世纪初期时的艺术创作。德国的表现主义,法国的立体主义以及抽象派艺术。二战过后的极简主义艺术风格,来自法国的非定型艺术(抽象派的另一分支,风格在基于抽象艺术之上,多为非几何体和非物体形式),六十年代初期兴起的新现实主义以及概念艺术等。在波恩哈德.斯博尔先生艺术藏品捐献的同时还捐献了一部分数量可观的资金,以帮助在汉诺威这个城市里建立一所具有大量近现代艺术藏品以及艺术展览的博物馆。在斯博尔先生私家艺术藏品捐献后十年,即1979年博物馆开幕式上,汉诺威以及城市所在的下萨克森州将博物馆共同命名为斯博尔博物馆,以此来纪念波恩哈德.斯博尔先生。经历了33个风雨年,汉诺威斯博尔博物馆已经发展成为了德国著名的近现代艺术展览的殿堂。如摄影、装置、影像、油画、雕塑等等围绕现代艺术主题提供给参观者高质量,多样化形式的艺术展览。斯博尔博物馆大型城市现代艺术展览“Made in Germay zwei”的参与,提升了展出艺术作品的学术性与历史考证性,在策划方面也提高了展览活动在国内和国际上的声誉。此次大型现代艺术展览活动“Made in Germay zwei”在斯博尔博物馆内被展出的艺术作品数量是三所艺术机构中数量最多的。在德国制造之二展览的同时,参观者还可以在博物馆中欣赏到历代艺术家的作品,由此作为“Made in Germay zwei”展览的历史补充。

科斯特勒艺术集团(Kestner Gesellschaft )

科斯特勒艺术集团建立于1916年8月31日。这个时间正值世界第一大战德国国家经济萧条时期。当时几位城市艺术文化机构的干事,如汉诺威城市画廊,汉诺威工艺美术学院以及皇家博物馆科斯特勒共同商议,在汉诺威建立一座不受任何机构控制,能自由独立策展的新兴艺术机构。在共同的决策下,于1916年夏末,科斯特勒艺术集团正式登上德国以及汉诺威的艺术历史舞台。

科斯特勒艺术集团的建立少不了几位重要的汉诺威工厂主的支持与赞助。欧洲重要甜食生产商Bahlsen,全球知名的制笔生产商Pelikan,与此同时还有一位出版商和画家。由此可以看出,科斯特勒艺术集团的建立是民族企业通过艺术来探寻民主之路。带有强烈政治色彩的集团背景,决定了集团的核心性质。政治民主、言论自由是创立者对艺术集团寄予的希望,这个希望也同时是当时很多艺术家的希望。他们用他们的艺术语言发表对社会,政治以及其他发展方面的意见和建议。尤其在当时政治转折期,各个国家遭受着世界大战的折磨与威胁,什么是新的世界,什么是乌托邦,政治应该如何发展,战争应该怎样结束等问题成为了很多艺术家面对生存思考的首要问题。科斯特勒艺术集团的建立也承载了这样一个责任,收集当时欧洲各个国家的艺术家们在这种政治背景下创造的艺术作品。这个行动在现在的意义上来看,科斯特勒艺术集团不仅仅只是一个艺术机构,他还提出甚至倡导了对“艺术”这个词语新的理解,并用大量的艺术作品对此理解进行诠释。即艺术不再是为皇帝公爵服务的工具,而是为了到达自由、民主之路而奋斗的武器。

1936年在德国纳粹黑暗统治下,当时任职的艺术集团团长由于犹太人的出身被迫逃离德国前往美国。直到1948年科斯特勒艺术集团才在德国汉诺威重新成立直到今天。

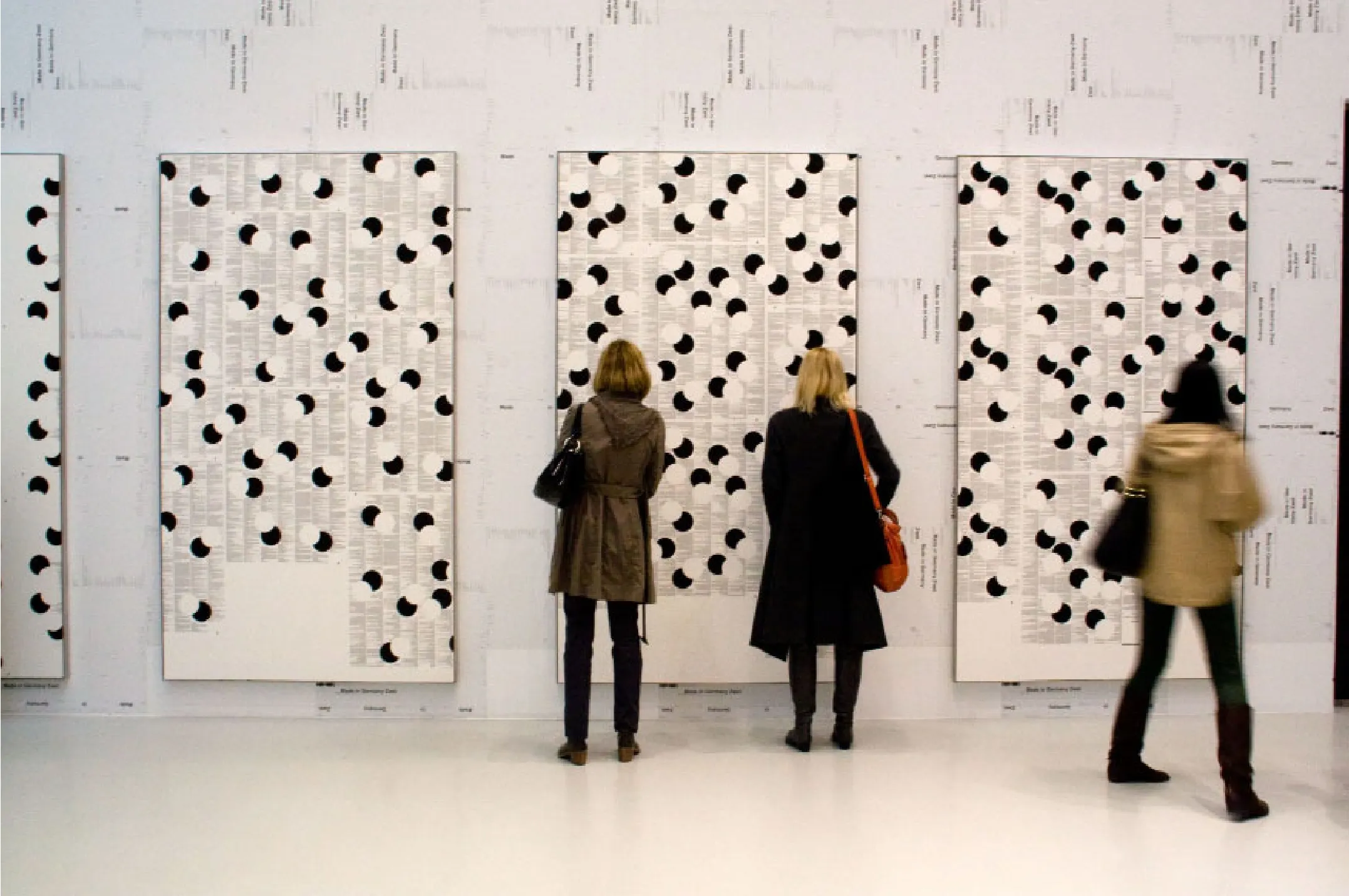

图4 “德国制造之二”展览现场

特斯特勒艺术集团从建立到时下经历了严酷的政治冲击,直到今日这所艺术集团一共前后搬了三次家。由此足以看出集团开创历史的艰辛。现在科斯特勒艺术集团是德国境内出名的先进艺术机构。每三个月集团策展人都会更新一个艺术展览。发展到今天,次集团的成员已经超过了4000人。他在欧洲现代艺术发展历史上作出的贡献不可小视。

为“Made in Germay zwei”艺术展览,科斯特勒艺术集团提供了集团内部的5个全部展厅,总共超过1500平方米。在集团中展出的艺术作品呼应了集团的创建初衷和艺术政治意图,透过艺术作品对政治、人性、心理以及历史进行剖析与展现。从而引起更多人的关注与深思。

三所坐落在汉诺威的艺术机构各具特色,各自有自己的创建与发展历史、艺术展览重点与前景。此次“Made in Germay zwei”(德国制造之二)的大型艺术展览活动作为“德国国际卡塞尔文献展”的前奏,将会推动卡塞尔文献展的历经五年精心策划后的再一次成功,同时为下萨克森州的首府城市汉诺威起到了提升城市国内国际声誉以及文化氛围的作用,吸引更多年轻艺术家来此创业。

图5 展览现场

图6 展览现场

图7 展览现场

一个展览,六个主题

“Made in Germay zwei”(德国制造之二)不仅从展览声势来说很是壮观,三所城市级艺术机构为国内国外的参观者所设计的展览参观路线使得整个城市仿佛就是一所露天的博物馆。散步在汉诺威城市的街道上,“Made in Germay zwei”的宣传广告以各种形式跳入我们的眼帘。在广告宣传方面,展览策划者也颇下苦心,他们在和“城市邮政公司”(City Post)的共同协商下提供给参观者免费的名信片、参观者在展览参观之后可以将名信片免费邮寄给亲朋好友,让他们也随同参观者欣赏到“Made in Germay zwei”的一角。年轻的艺术发烧友也相继购买印有展览标识的T恤衫和布包。这些移动的广告从个人的角度更推广了展览信息,免费名信片,T恤衫以及布包的设计更提高了广告的真实性和可信性,从而创造了一种类似追星文化的艺术文化氛围。这种Art Event的策展方向在德国现代艺术展览范围内越来越占主流。

从艺术内容以及主题来说也是极具意义。这个“Made in Germay zwei”展览不是被简单地打上现代艺术的烙印,而是分主题分重点地向参观者呈现了一幅德国现代艺术总况的画卷。整个展览被分成了六个主题,每个主题都很鲜明地讨论了一个问题。当我们参观完整个展览回头来看,这六个主题彼此之间又紧紧相连。他们在说清楚各自的问题之后又共同反映了德国现代艺术的总体情况。这六个主题分别是“媒体作为材料”,“昨日重现”,“虚构与想象”,“联网”,“空间”以及“超感官”。

1,媒体作为材料

用艺术作品展现这个主题的艺术家们混合了艺术界内常使用到的媒介,如绘画、摄影、电影或者雕塑,使用它们并分析它们的异同点。所有这些媒介材料的结构以及表面都被结合使用,在结合使用的同时,艺术家们还尝试着去打开不同媒介的边界界限。比如在绘画与摄影之间,摄影与雕塑之间,以及数字模拟技术之间的关系,在艺术作品中如何协调不同媒介的使用与异同。

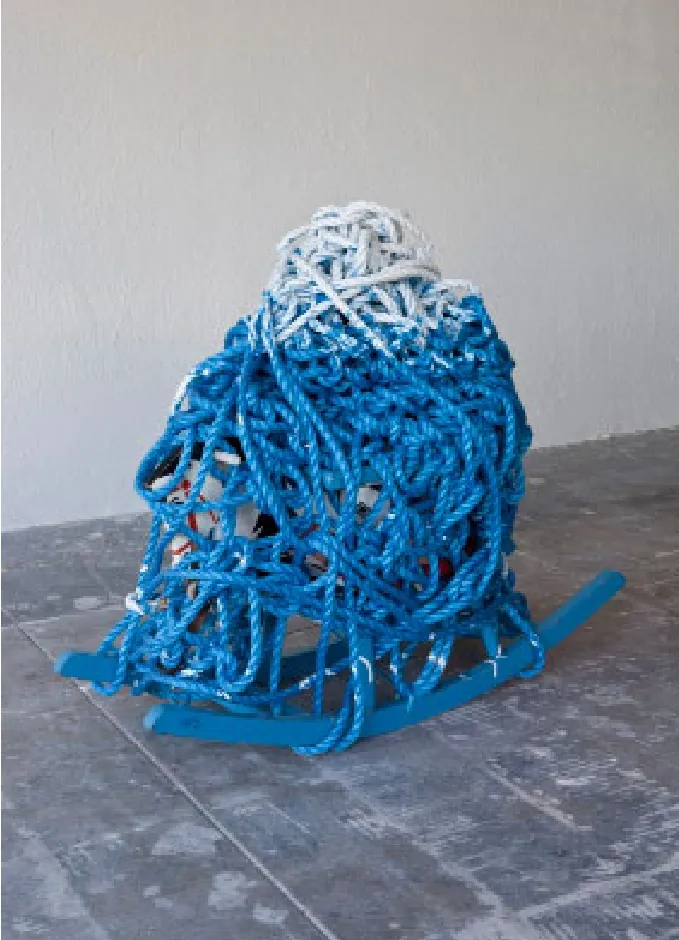

德国女艺术家Alexandra Bircken。(现工作于德国科隆)她的作品被归类于媒体作为材料这一主题里。此位艺术家本来是一位服装设计师。可能正是因为这段工作经验作为她以后成为自由艺术家的背景,让她对不同材质有着特殊的情感。从她的这件装置艺术作品中,我们可以看到女艺术家对自然以及日常物品(树枝,石头,羊毛,尼龙以及丝绸等等)独特的理解与感受。在她使用以上提到的不同物质而创作的装置艺术品中,我们可以看到不同材料在经过扭曲、穿插、折、缝、订之后而产生的特殊美感。

通过这件作品中不同物质元素的组合以及布料的加工工艺表达出了一种关系错位的情况,即人们对材料的想象以及感受可能与材料的真实情况完全没有关系,由此产生一种认识错位的情况或者误解的情况。

另外一位出生新西兰的年轻艺术家Simon Denny(现长居柏林)的装置作品也被归类于媒体作为材料这一展览主题里,他的这个装置作品是此主题的最直观的表现,此位艺术家对大众化艺术有着特殊的情感,在他的这组装置艺术作品中可以看到由不同类型的电视机组合而成的装置艺术效果,比如老式电视机箱以及现代液晶超薄显示器,不同电视机播放的电视节目也是装置艺术品中的一部份。不同电视机逐渐被不断更新的高科技产品,比如触摸式屏幕所替代。通过逐渐被压缩的电视机体积,高科技显示屏产品的静音化这种趋势表现在艺术家的装置艺术作品中,从而反映了失去深度,减少内容的社会总体发展趋势,以及这种趋势竟然还在现代文化中作为审美标准的现实情况。

艺术家最喜欢的主题就是电视机以及其他显像屏幕,如手机屏幕等。他通过对现代显像屏幕中播放节目数小时的采集工作,从而表达电视作为当今多媒体材料的使用、信息报道的片面性以及播放信息自相矛盾的一种奇怪的现代媒体材料。同时纠正了大众对电视媒体一种传统老式的理解与定位,即从电视媒体报道的信息不是一种不虚拟的幻想,就是一种文化诽谤。

图8 女艺术家Alexandra bircken的展览作品

图9 艺术家Simon fujiwara的展览作品

2,昨日重现

最近十年来,欧洲现代艺术对自身经历过的艺术发展历史的追溯产生了强烈兴趣。虽然至今很多欧洲年轻艺术家们还热衷模仿欧洲艺术史上艺术大师的艺术作品,但是在这个“昨日重现”主题中,艺术家们则更注重表达在艺术历史上曾出现过的几次艺术风格大转变,如浪漫主义、发生在现代主义之前的前现代主义、超现实主义以及构成主义。在这些艺术历史转变期,人们透过艺术看到的其实是社会结构、人类思想以及欧洲政治的转折。通过对发生在艺术史具体的历史事件、人物以及他们在那个时代创造的艺术作品以及艺术风格等历史因素进行分析与剖析,用这种回顾历史的研究形式作为现今当代艺术发展的立足点与透视点。在当下一部分年轻艺术家眼中,这些对艺术历史新的分类、解释、翻译以及再创造与重新加工是决定现代艺术的一部分。作为此展览主题的代表作品是艺术家Simon Fujiwara(1982年出生在英国伦敦,现工作生活在德国柏林和墨西哥城)的大型装置艺术作品。他的此件大型装置艺术作品名为“The personal effects of Theo Gruenberg”。在这件差不多占地30平方米的大型装置中,艺术家为观众再现了与2008年逝世的136岁高龄的德国老先生的“精神遗产”: 近一千本文学以及诗歌书籍,不计其数的老式黑胶唱片,从杂志以及报纸上剪下来的文章段落以及大量的名信片。这些从德国老先生Theo Gruenberg去世后遗留下来的文化遗产现在已经全部归属于这位年轻的艺术家名下。艺术家应用它手上的材料资源向观众们展示了一位平凡老人的生平故事,每一位参观者可以走进老先生的书柜,拉开老式家具的每一个抽屉,看他生平收藏了什么,他的工作台上还遗留着什么。我们在参观的同时仿佛被老先生邀请到他家里的图书馆里,和他聊天,听他收藏的音乐。通过这个装置艺术品,艺术家不仅向到场的参观者讲述了一个动人的故事,从这个故事中我们可以看到一段德国的历史。

图10 艺术家Saâdane Afif的展览作品

3,虚构与想象

虚构与想象是现代艺术中不得不谈的一个重点。虚构与想象这个主题不仅仅出现在电影制造业之中,装置与绘画方面也经常引导观者进入不同的虚构世界。在“Made in Germay zwei”展览上,艺术家们多次重叠历史事实和虚构这两个相互矛盾的元素,历史事实与虚构被天衣无缝地联结在一起。多种表现方式,比如历史事实的展现作为一个虚构故事的基础,真实发生的历史事件提升了虚构故事的可信度,而历史事件的讲述被艺术家们利用成了独立的媒体。参观者把从这些单个的媒体中收集到的历史事件和真实故事按照自己的认识重新解释历史故事之间复杂的关系,填补历史记忆碎片之中的空缺。不由自主地,参观者将会自己进入到一个由艺术家编制出来的虚构景象当中。

图11 展览现场

图12 展览现场

4,联网

在“Made in Germay zwei”展览上,很多艺术家都在他们的艺术作品中用不同的表现形式展现了这个“联网”的主题。在德国一部分从事现代艺术的艺术家们用联网的思想来创造他们的艺术作品,在他们的创作世界中编制出一张巨大的网,在这张网中有不计其数的点,这些点可能与艺术有关联,也有可能来自于艺术完全无关的领域,比如历史、科学、经济等等。艺术家们从这些点中收取艺术作品需要的信息,用这些新的信息来编制一张新的网。从这种新的创造手段中反映了现代艺术中网络似的思维方式与艺术处理手法。这些现象与发展当然跟因特网的发展与使用以及流动性的生活方式有着密切的关系。总的看来,展览上展出的艺术作品多少都有和其他作品或者思想有关系,这种彼此之间相互影响,相互建立一种关系的艺术发展趋势体现了现代艺术灵活性、可移植性的特点。这种特殊的艺术发展阶段特点反过来也记载了当下的生活方式,展现了人类对因特网强烈的依赖。

Saâdane Afif,来自法国的艺术家(现生活和工作于柏林)。他的作品被归类于联网主题里。艺术家使用多种不同材料(木质、金属、灯管、MP3播放器以及布料等等)制作的这件艺术作品其实表现的是一个被缩小的戏剧舞台。在他做的这个被缩小以及抽象化了的舞台之中融入结合了艺术范围内的其他表达方式,比如音乐、诗歌、文学以及造型艺术,整个作品是一个艺术范围内的复合体。在这个小舞台盒子之中安装的灯光随着从MP3中播放出的音乐曲目而变化,使得这五个被抽象化了的人物角色也活灵活现起来。在这件艺术作品中,艺术家通过造型这种感官艺术,还从听觉与知觉方面与观众对话。

5,空间

对于这个主题,艺术家们展示了他们如何把具体的一个“空间”的概念转化到装置以及雕塑领域。另一方面是关于我们对空间的定义。空间是通过人们对它的使用,它是如何被展示的以及使用者对此空间的认识与经验等等来定义的。对日常生活领域来说,空间主要被划分为公共与私人空间,真实与虚拟的空间。艺术家们在寻找空间定义的同时也寻找着各个不同空间之间的联系与界限。

6,超感官

这个主题与“超现实派主义”有些相像。艺术家们从感性角度可以理解的一件事情着手,尝试着把这件事情上升到一个超感官的纬度。神秘与玄妙是这个主题传达给我们最直接的语言。对超感官的兴趣首先是一种怀疑与不信任的表达,怀疑自我认为已经清晰的设想或理解。

虽然这六个主题被九位年轻德国策展人分开来谈,尤其在介绍展览的画册中,这六个主题被清楚地划分开来,并分别用相应的参展艺术作品来举例与分析。但是当我们身临其展览现场之中,便会发现,其实每一件参展艺术品都包含了这六个主题。这六个主题相互呼应与补充,仿佛在对德国现代艺术品的评估与艺术价值评论上,这六个主题缺一不可。笔者对即将到来的德国国际卡塞尔文献展充满了好奇,这六个主题,作为卡塞尔文献展前奏的“德国专场现代艺术展览Made in Germay zwei”,只代表了德国当代艺术发展趋势吗?或者这种趋势还是带有一定的全球性?

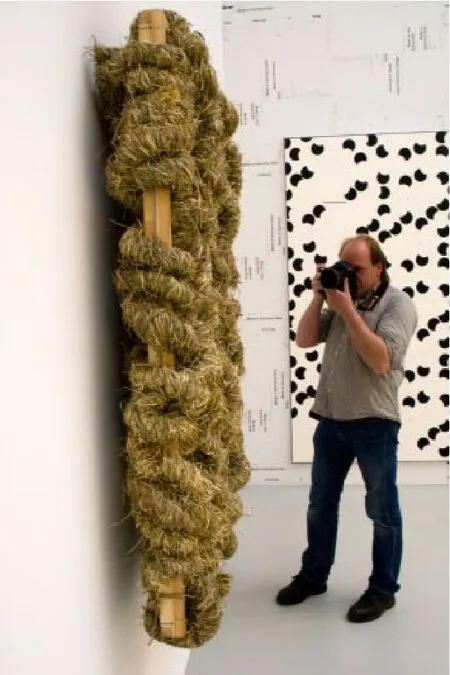

图13 艺术家Olaf Holzapfel的展览作品

结合以上具体的艺术作品我们可以看到,这次参展的45位现今在德国生活与工作的艺术家的艺术作品中,虽然每件作品都有属于自己的主题,但是总的说来所有的参展作品都具备一个共性,即多元化表达形式与艺术主题,以此表现了当今德国艺术家多元化思维,对自已生活的社会环境变化、问题以及矛盾的敏感。在他们眼中似乎所有问题的根源都不止一个,相互牵扯、影响与作用是社会问题的本质,反映了当今社会的多样性以及不稳定性。在艺术表达媒体上多采用的是装置、电脑程序操控、摄影以及影像等高科技表达方式。从而再现艺术在表达上的发展,即不再是二元或者三元化,而是四元以及多元化。用抽象的手法以及对空间的表达也是年轻艺术家喜爱的艺术创作方式。比如在以下两位艺术家的展出作品中,这种的趋势是清晰可见的:

Olaf Holzapfel(1969年出生德国,现生活与工作在德累斯顿与柏林)。

他的艺术作品归类在媒体作为材料以及联网两个主题中。Olaf Holzapfel是一位多元化发展的艺术家。其艺术作品包括雕塑,摄影以及绘画。在他的艺术作品中最常探讨的是空间与结构的关系。比如在他的绘画作品中出现的大大小小不同的空间,这些空间是我们生活空间的抽象代表,而这些空间被紧紧地画在一个画面上就像被电脑程序打包压缩了的文件格式。这些游离在画面上的被抽象了的空间暗示了一个完整的以及变化多端的现实世界。

在他的大型装置艺术作品中,艺术家使用了硬纸盒材料建起了一座摇晃不定的“住所”。整个建筑框架是用穿插的形式组装在一起的。这个看似帐篷的网状建筑结构暗示了一种传统的木匠艺术,同时在他的结构设计中又牵扯到建筑模式中的乌托邦建筑。在这个装置艺术中包含了如建筑与雕塑、传统与前卫等观点、使用以及解释。每个观点相互串联,不仅在作品形式上,而且在艺术作品牵扯到的内容上,它仿佛呈现在我们眼前的是一张巨大的网,每个点相互连接,补充与反衬。

Dirk Dietrich Hennig(1967年出生在德国中部,现生活与工作在德国汉诺威)。

他的艺术作品归类在虚构与幻想以及昨日重现这两个主题里面。Dirk Dietrich Hennig不仅是一位传统意义上的艺术家,他还专研心理学等知识,并运用对人类心理状态的了解来编写故事。这些现实中不存在的故事通过因特网或者艺术展览的形式展示给公众。

经他编写的故事是如此真实,以至于让人质疑,是否这些故事是编造的。从这些带有真实性、说服性以及极具推理逻辑性的一个个故事,仿佛就是发生在我们身边的现实,从而不仅反映了艺术家科学性、策划性以及逻辑推理性的艺术创作手法,同时还表现了现代人失去了分辨故事与现实的能力。