横看成岭侧成峰:杨彭年紫砂壶艺的审美价值重估

2012-06-08江南大学设计学院

文/ 何 岳(江南大学 设计学院)

(一)

在清代徐康所撰《前尘梦影录》一书中记载有这样一段文字:

“紫砂壶名家陈曼生司马(鸿寿)在嘉庆年间官荆溪宰,适有良工杨彭年,善制砂壶,并为捏嘴不用模子,虽随意制成亦有天然之致,一门眷属,并工此技……。”

寥寥数语,对杨彭年在紫砂壶艺上的成就赞誉有加,这段文字可谓算得上在历史文献上对杨彭年紫砂壶艺的贴切评价。有清一代,紫砂壶艺的发展经历有几个高峰,高手如林,而杨彭年因与陈曼生(1768-1822)合作制壶,如千里马之遇伯乐而成就一代佳话,从此兴起紫砂文人壶创作之滥觞,杨彭年也得以跻身于紫砂大家之列。在紫砂壶艺史上,这种由陈曼生设计、杨彭年制壶,再由陈曼生等人题铭的紫砂壶,史称“曼生壶”,其诞生之初即风靡一时,后世更为藏家所重。陈曼生作为乾隆嘉庆年间著名的印学流派“西泠八家”之一的重要代表性人物,以其文人学识与书法篆刻涉足紫砂壶艺,其在紫砂壶艺史上的成就与名声,已远远超越其在书画印学上的影响,故而《前尘梦影录》中称其为“紫砂壶名家”而非其它,由此也可见一斑。

被历代文人雅士推崇备至的“曼生壶”几乎皆出自于杨彭年之手,虽然在陈曼生与杨彭年合作之前,亦曾与其他艺人如蒋万泉合作过,例如1977年,上海金山县考古发掘的一座嘉庆八年墓葬(即1803年)出土了一件“曼生自铭竹节紫砂壶”,即为证物。但毕竟目前仅为孤例。而在关于陈曼生生平的传闻轶事中,更不乏陈曼生与紫砂壶之间的传奇与姻缘,此类传闻虽难以考证,但其记载与流传却为“曼生壶”的影响增添了非凡的神秘色彩,在客观上也对文人紫砂起到了推波助澜的宣传作用。但是,相较而言,在对“曼生壶”或“文人壶”关注和研究的同时,对杨彭年的关注和研究却相对较少,许多著述或是一略而过,或是对其壶艺表现出不屑的姿态,从而在某种意义上妨碍了人们对杨彭年壶艺的深入认识和研究的欲望。显然,此种现象不仅在对陈曼生的研究中是一种缺失,所谓“皮之不存,毛将焉附。”而且,作为独立的研究对象,杨彭年的壶艺成就也极有值得进一步去探讨、认识与研究的价值之所在。对于这一点,已故南京博物院宋伯胤副院长即已指出过此类现象的不正常,认为“传播的天平太倾斜于曼生壶。”甚至在一些紫砂艺人眼里也是如此,其中也不乏一些在业界德高望众的人物。顾景舟在其1991年所著的《紫砂陶史概论》一文中论及“曼生壶”时写道:“当时紫砂超出彭年的另有人在,而曼生始终未与他人合作,不然砂艺史上兴许另有绝唱。”进而他指出:“……虔荣、大享、友兰三人,都是陈曼生同时期人。他们传器的技艺水平之于杨彭年,都要高出,后世谙于砂艺鉴赏之道者,没有不称道他们的。”鉴于顾景舟在现当代紫砂艺术史上的成就和地位,此言既出,其影响力和传播力无疑是不可小觑的。历史并不存在假设,那么,陈曼生与杨彭年合作的必然逻辑和其历史真实状况如何?我们也不妨考证决疑以探究竟。

图1 笠式壶 杨彭年制 陈曼生铭

图2 钿合壶 杨彭年

图3 曼生合盘壶 杨彭年

(二)

在紫砂壶历史上,向来迷雾重重,一方面紫砂壶艺为世人所推重,另一方面虽有零星文献记载,但终究不是系统性地关注与研究,在很大的程度上,其历史地位仍是局囿于工艺之列而远未达到紫砂在我们当代视域中的艺术地位,也正鉴于此,《前尘梦影录》只称杨彭年为“良工”,而不是我们眼中的具有历史贡献与杰出成就的紫砂大家。因此,诸如紫砂壶艺的一代宗师如供春、时大彬、陈鸣远、邵大享者,其生卒年代往往都没有确切的记载,也很难得到确凿无疑的证据,顾景舟前文中所举潘虔荣、邵大享、邵友兰三人,其生卒年代也并不清晰,顾景舟在文中根据潘虔荣传器铭文“岁在辛卯仲春,虔荣制时年七十六并书,”推算出他生于乾隆二十一年(丙子,1756年),而陈曼生则生于乾隆三十三年(戊子,1768年),陈曼生任溧阳县令时在嘉庆十六年(1811年),43岁,此时潘虔荣56岁,而杨彭年(1772-1854)则是39岁。仅从年龄上判断,显然陈曼生与杨彭年合作制壶的可能性更大。至于邵大亨的年龄,顾文中亦有涉及:“估计约生于乾隆晚期,殁于道光末年。”此推论不知有何为证,似有武断之嫌,以嘉庆、道光执政年代推算,则邵大亨享寿至少当在55岁以上,而目前普遍的共识是邵大亨英年早逝,如此显然有悖。另有一说其生卒年在1831至1874年,享年43岁,而此时陈曼生已逝去多年,他们并非处于同时代之人,“关公战秦琼”,当然也更谈不上两者合作的可能性。至于邵友兰,则普遍认为其比邵大亨为晚,也同样没有与陈曼生合作的任何可能性。或许顾景舟后来也对此有所意识,在《宜兴紫砂壶概要》一文中,就不再将邵大亨列为杨彭年同时期的人,只写他“殁于太平天国时期”,而太平天国失败以1864年天京沦陷为标志,由此可见其生卒年仍有疑窦待证。抛开这些客观的原因之外,是否还有其它原因呢?顾景舟在此文中写道:“嘉庆、道光年间,制壶名手有杨彭年、邵二泉、邵友兰,潘虔荣等,纵观这一时期的传器,当首推陈曼生和杨彭年二人合作的砂壶最负盛名,世称”曼生壶“:彭年制壶,曼生书刻。陈擅长金石书画,为一代名士,所以他俩合作就成为‘壶随字贵,字依壶传’,确非虚语。但就壶艺而论,友兰、虔荣的技艺,当位列彭年之右,惟彭年与曼生优相契遇、相得益彰。”这种观点不能说没有道理,以顾景舟先生从艺数十载的经验、阅历、技术高度与艺术境界而言,自然一言九鼎,似乎无可置疑,那么,我们又该如何来理解杨彭年与陈曼生的合作以及杨彭年紫砂壶艺的自身成就和价值呢?

紫砂壶艺发展到清朝康乾嘉时期,由于政治清明、经济昌盛,进而也推动了紫砂产业的相对繁荣,于明后期兴起的、从“欧窑”技法发展而来的炉钧釉,至嘉庆、道光年间已大为流行,为紫砂艺人所广泛采用,这种彩釉装饰包括画彩釉和上满釉,前者是用低温釉色彩在紫砂烧成品上堆画各种纹饰图样,再经炭炉800至850度第二次烧成;后者是将烧成的紫砂器周身施满釉彩。紫砂业界继时大彬、陈鸣远之后,制作工艺已趋于滞缓,陷入了因循守旧、陈陈相因的境地,缺乏革新与创造精神,炉均釉在某种意义上填补了这一空白,这一装饰风格迎合了当时清代宫廷用器所追求的富丽堂皇、繁缛绮丽的审美趣味风尚,也从一定程度上影响了紫砂艺人的制壶观念并迎合了普通市民阶层的审美观,但与此同时,对此类风格的追求显然悖离了紫砂壶朴素古雅的自身特质和发展规律,陈曼生与杨彭年合作制壶,可谓恰恰应时而需、应运而生,改写了紫砂壶发展的方向,赋予并提升了紫砂壶的文化内涵,作为“曼生壶”的主要合作者,杨彭年的壶艺成就与贡献显然功不可没。

图6 石瓢壶 杨彭年制 陈曼生铭

图4 寒玉壶 杨彭年

图5 半球壶 杨彭年制 陈曼生铭

(三)

杨彭年(1772-1854年),字二泉,号大鹏,荆溪(今宜兴)人,一说其原籍浙江桐乡人,以后者论当在籍贯上与陈曼生有些乡谊(陈为浙江钱塘人)。彭年有弟宝年,安公寿,有妹凤年,字玉禽,皆善制壶,且技艺高超,“一门眷属,并工此技。”当为不虚之言,陈曼生极为推崇彭年制壶技艺,曾在其所作《砂壶墨菊图》中题写曰:“杨君彭年制茗壶,得龚、时遗法,而余又爱壶,并亦有制壶之癖,终未能如此壶之精妙者……”。可见彭年技艺并非平平,从这段话中我们也可以得知彭年技艺之不同寻常之处——“得龚、时遗法”,以此可知当时紫砂工艺皆以模具制壶为主。很多著述文章常引用《耕砚田笔记》中记载:“乾隆时期制壶多用模衔造,其法简易,大彬手捏遗法已少传人。彭年善制砂壶,始复捏造之法,虽随意制成,自有天然风致。”但《耕砚田笔记》作者为谁,都语焉不详,笔者后搜索查证,发现清朝孔毓圻的著述目录中有《耕砚田笔记》,但作者生卒年在1657年至1723年,如何能写出其身后之事?另查有《耕砚田斋笔记》,作者为长洲(今江苏苏州)人彭蕴灿(1780-1840年),在年代上有其可能性,对历代画史也有研究著述,但并无查询到关于杨彭年的相关记述,终不知坊间流传甚广的《耕砚田笔记》又出自何人之手?立此存疑。如果说在杨彭年同时代人尚有其他高手,而陈曼生独独选择杨彭年为合作制壶者,不能不说陈曼生慧眼识人,或两人惺惺相惜也未可知。结合陈曼生对于艺术所持的观念:“凡诗文书画,不必十分到家,乃见天趣。”以此推论可知两人携手制壶,实乃天作之合,而陈曼生设若与他人合作,恐怕并非“砂艺史上兴许另有绝唱。”可能恰恰相反,此唱从此绝矣也未可知。

自杨彭年与陈曼生合作制壶,“曼生壶”的艺术价值和美学价值就为世人所公认,并将紫砂壶艺的文化内涵提升到了一个无以复加的历史高度。历来对曼生壶的认知都存在着一种定势的评价,认为曼生及文人的参与对紫砂艺术的发展起到了巨大的推动作用,相比之下杨彭年的历史功绩自然就被忽略与低估,当然,这种现象之所以产生,自有其客观原因,亦无可厚非,毕竟,没有陈曼生,紫砂壶的发展就没有今日的空前盛况,但是,在这种一边倒的观点下,也有其偏颇的一面。曼生壶作为一个整体,对它的评价与认知就不宜割裂开来,所谓“壶以字贵,字以壶传”尽管透露的是一种历史事实,也在一定程度上妨碍了人们对于杨彭年壶艺的深入探究、历史认知和真正评价。

图7 半瓢壶 杨彭年

图8 圆珠形茶壶 杨彭年制 瞿子冶铭

图9 合欢提梁 杨彭年制 子繁铭

文化学者严克勤先生在其《仙骨佛心:家具、紫砂与明清文人》著作中,对陈曼生与杨彭年的合作有着极为精辟的见解:“……杨彭年的制壶、练泥的技术一旦为陈曼生所用,却产生了杰出的紫砂茶壶杰作,这种结合不是强强联手,而是趣味相投,其产生的艺术创造力也不是两人原本的艺术功底可以比拟。这是一种奇迹,不是所有书画艺术家和陶艺家的合作都可以表现得如此出类拨萃。”但他也同时不忘指出:“杨彭年在宜兴的紫砂壶工匠中并不是最出色的,仅仅是一名工匠而已。”仍是在对曼生壶推崇备至的同时表达了对于杨彭年制壶技艺的带有些贬抑色彩的认知观念。

值得庆幸的是,在此类普遍性的评价中,也已经开始出现了一些不同的声音,中国艺术研究院的高振宇研究员曾对杨彭年壶艺的制作水平作过高度的评价,在看过唐云艺术錧收藏的曼生壶后,高振宇先生说:“时人常谓彭年皆陈曼生书镌提携成名,今观此壶可知杨彭年无愧于当年嘉庆间紫砂大家也。”此语可谓发常人所不能发也。

在紫砂壶艺术史上,现在或许只有关于杨彭年的壶艺成就最具争议性,如果这种争议性更多地来自于“文人壶”此一独特的形制,那么,对杨彭年壶艺术的审美价值认识也正应基于此作为出发点,并且应该从理论上对其加以梳理、阐释与探讨。

图10 子冶石瓢 杨彭年制 瞿应绍图

图11 仿古井阑水盂铭文 杨彭年制

图12 匏瓜壶 杨彭年制 陈曼生铭

图13 子冶石瓢铭文

(四)

实际上,对于杨彭年壶艺成就的争议在历史上并不存在,相关的诸多记载都已向我们表明了这一点,不论是陈曼生本人还是他的幕僚知己,不论是《前尘梦影录》还是《茗壶图录》等早期文献资料,并没有出现过对杨彭年壶艺水平的任何质疑。缘何后来出现了对曼生壶极为推崇的同时却又对杨彭年壶艺水平有所贬抑的情况呢?这实在是可以考究一番的。

显然,在清嘉庆年间,以陈曼生为代表的文人们参与制壶这一行为既是一种创造性活动,同时也是一种自然而然的行为,处于前技术时代的文人们依循着自身的审美趣味去观照此一新生事物,很容易发现彭年壶艺中与文人的艺术精神相通的地方,“虽随意制成亦有天然之致”恰恰是彭年自身的艺术天赋之所在,在其潜台词下既有彭年制壶、配泥技巧高超之意,同时又表明彭年不为其技术以及当时的制壶规矩所束缚,故而才能达到一种自由的境界,以致于其所制之壶有非同一般的品位与逸趣,这是一般的工匠所难以轻易达到的,而当时的紫砂高手如果说技艺高超,也只能说在制作工艺的精巧方面略胜一筹,但这些纯粹在技术方面的优点实际上却极有可能成为自身的局囿,限制了制作者在“器”之外的拓展,而返观杨彭年的“随意制成”,在技术主义者眼里的缺陷却恰恰构成一种更高境界即艺术境界的提升,这一优点在具有文人画审美传统的清代文人们看来,显然是极容易理解的,正是文人参与制壶这一行为,将更多的艺术精神与文化意识明确赋予了紫砂这一载体中,他们也正是以此种眼光来看待彭年的壶艺的。

因此,关于彭年壶艺的争议性从某种意义上更多的来自于技术与艺术的纠结,特别是紫砂壶作为一种器物更多地与技术联系在一起,对于“曼生壶”的出现,人们更多地把功绩归于铭文书画的艺术水平,而把紫砂壶仅作为一种技术的载体,甚至把两者割裂开来,以技术的绝对准则来对待彭年的砂壶艺术,随着时代的变迁能及明清文人所处的整体文化环境的消失,观看方式自然也受到影响,这大概也是彭年壶艺被低估的原因之一。

这种紫砂壶艺史上的孤例让人联想到西方现代艺术史中屡见不鲜的某种现象,两者虽不具有完全的类比性,却也不乏启示性意义,其中最具代表性的是著名的后印象派艺术大师梵.高戏剧性的艺术命运,如果我们纯粹从技术或学院主义画派的角度去看待梵.高的作品,是极有可能抹杀掉其艺术中的价值所在的,而梵.高的个人悲剧也在于他生前恰恰处于此种观看之中。如果我们现在依然以一种十九世纪古典主义或学院艺术的固有审美标准去观看梵.高的作品,恐怕也依然无法给予其艺术作品以真正的价值评判。与此相反,对彭年壶艺的价值评判的戏剧性命运则凸显了一种逆向的、因文化背景与审美观念的隔膜而造成的一种主动误读。因此,对于彭年紫砂壶艺的价值重估,我们也不妨参照海德格尔式的“返回步伐”去还原一个原初的、真实的杨彭年,其实,这也是要以一种艺术的眼光来看待杨彭年的制壶技艺,而不是依然局囿于紫砂制作的纯粹技术标准。

以这种艺术的角度,试看紫砂壶艺历史,能达到类似境界者又有几人?彭年的此种超越于单纯技术的天赋与悟性显然不是仅靠外在训练而可以培养出来的。从这方面来看,是彭年有幸遇曼生?还是曼生有幸遇彭年?孰可解矣!

图14 井阑壶 杨彭年制 陈曼生铭

图15 提梁壶 杨彭年制 陈曼生铭

(五)

杨彭年果真是一名工匠乎?历史和现实似乎早已言之凿凿,历史和现实似乎又模棱两可、晦暗不明。

嘉庆19年(即1814年),曼生47岁即他在溧阳县令任上第四个年头,六月十五日,他偕朋友完成《桑连理錧主客图》粉本,图中所绘有姓氏者34人,其中客者26人,皆是当时与曼生交游的名流或幕僚,杨彭年亦入于其中。在曼生好友郭频伽为此图作的第一篇记中,其间写道:“竹外茶烟、寸寸秋色,司茗具者抟埴之工,曰杨彭年,其制茗壶得龚、时遗法,亦无使其无传也。”这段文字应当是关于杨彭年的最早历史文献,后人常常说到杨彭年的盛名传世时将其完全归功于曼生及其朋友们的推波助澜,由此可见并非空穴来风,“金石之寿,必籍文章以永之。”之所以频伽欲“无使其无传也”,一方面因为杨彭年的壶艺水平并非一般工匠所可比拟,同时恐怕其人品性情也同样为这帮文人名士所赏识。从另一方面来讲,这种激赏如果没有杨彭年自身在壶艺上的杰出成就作为后盾,这样的两句话又岂能支撑了彭年后世的名声。陈曼生为当时一代名士,清蒋宝龄《墨林今话》称:“曼生酷嗜摩崖碑版,行楷古雅有法度,篆刻得之款识为多,精严古宕,人莫能及”。其在溧阳任上,“四方贤隽莫不踵门纳交。”其朋友或幕僚中如改琦、汪鸿、钱杜、郭频伽等俱是不凡之士,在诗词书画、博古鉴赏等诸多领域各有所长,杨彭年长期与他们交往,于相互的交酬唱和之中也一定是受益非浅,并进而有助于提升其学识与技艺水平,这种高层次和长时间的艺术熏染在紫砂壶艺史上,恐怕也只有杨彭年一人而已。

图16 合欢壶 杨彭年制 陈曼生铭

图17 扁壶 杨彭年制

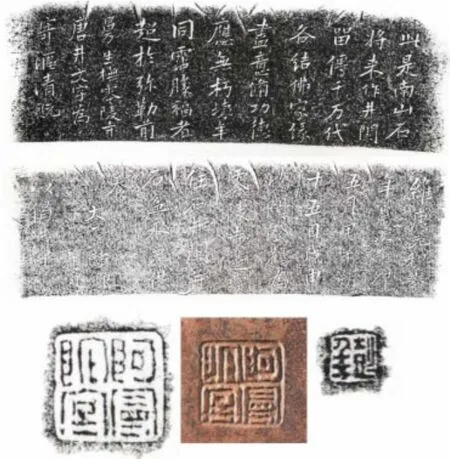

除了与陈曼生合作制壶外,杨彭年还和郭频伽、瞿应绍、朱石楳、乔重禧、子繁、钱杜等人广泛合作过,并皆有作品传世。据说杨彭年于制壶之外,亦擅刻。南京博物院收藏有他制作的《国山碑笔筒》,是杨彭年取材于被称为“江东第一古碣”的孙吴国山碑造型为灵感而创作的,碑文通体以篆书镌刻,因岁月侵蚀毁伤而有残缺。此款笔筒用青泥抟制,呈青蟹色。石碑面本为平面作品,而彭年却使之刻制于扁圆形态的笔筒外壁上,构思颇为巧妙。我们从此器物的拓片上更能看出杨彭年在镌刻上的水平,篆书碑文法度严谨,而原先碑文的残缺处则以大刀阔斧般的刀法刻出,整体风格古朴。

在杨彭年的传世作品中,还有一件《人物骑象摆件》的紫砂雕塑,现今收藏在扬州市文物商店。此作品通高14厘米,砂质细腻,呈土黄色,上面塑一罗汉颔首微笑,端坐象背,大象回首缓步前行,造型略显夸张,但形态却古拙可爱,象腹底部印有篆书款“彭年”二字,由这些罕见的作品也可以一窥杨彭年在多方面的才能与悟性。

当然,能够代表杨彭年壶艺水平的还是他和曼生等人联袂创制的紫砂壶作品,比如由画家唐云先生著名的“八壶精舍”所收藏的合欢壶、匏瓜壶、井阑壶、石瓢壶、石瓢提梁壶、合欢提梁壶、台笠壶等作品,皆是紫砂壶艺史上的经典杰作,其造型风格多以简约质朴取胜,而摒弃繁复精细之雕琢,大有一股清新隽永的气息与韵味,能让人一见而倾心。以台笠壶为例,此壶造型酷似南方夏暑所用之箬笠,形状简朴,色泽古雅,壶身镌刻曼生所制铭文“笠荫暍,茶去渴,是二是一,我佛无说。”言词间所蕴涵的哲理与深意,向来为世人所津津乐道。据说此壶原为著名画家亚明的藏品,后被嗜爱紫砂壶的唐云看到,后整日为之寝食难安,一直难以释怀,遂几次去亚明家中观摩把玩,亚明担心唐云年衰体弱,便割爱相赠。唐云嗜壶之痴,亚明性情之率真,曼生壶艺术魅力之大,尽于此事而彰显得淋漓尽致。

“曼生壶”为历代藏家所重,尤其为文人和画家所喜爱,得之者往往珍逾拱壁。曼生壶铭文切茶、切壶,言简意赅而又意味无穷,曼生本人身为金石篆刻大家,其铭文艺术价值之高不言而喻。在这种情况下,论者往往厚此薄彼,由此忽略了砂壶作者的艺术水平与价值,甚至认为杨彭年的制壶技艺平平,只是依赖于曼生铭刻才得以盛名传世,这实在不免有人为歪曲的意味。“曼生壶”并非是彭年的制壶技术简单地加上曼生的篆刻艺术的组合关系,而是一种交互共生、水乳相融的一个整体,一损俱损,两者已很难被完全割裂开来看待。也就是说,当我们来审视杨彭年的制壶技艺时,已不能单纯地将他视为一般工匠来看待,不能忽视其制壶时的独特理念与个人手法。因为正是这一点使他超越于工匠的自我界定而抵达了艺术家的自我认知的。简单地说,艺术——具有个性的、自我的艺术表达才能在艺术范畴内即是最为本质和高超的技术,而我们的错误观念在于:只将这种个性与自我赋予了陈曼生,而避开了杨彭年,在某种意义上,这是一种紫砂艺术观念上的后退。

图18 刻书画筒形壶陶刻

(六)

紫砂壶自其创始之日始,便与当时的文人阶层有着多重而难解的渊源,供春之于吴颐山,时大彬之于陈继儒等,陈鸣远之于杨忠纳等,几乎每一个引领风气之先的紫砂大家都与当时的文人有着不同寻常的关系和思想交流,这种传统使得明清文人始终对紫砂壶的发展起着或隐或显的重要影响,及至杨彭年与陈曼生的合作制壶,终于将这种历史传统推至一种让人为之瞩目的历史高度,并从形制上完备了“文人壶”这一史无前例的创举,有鉴于此,“曼生壶”的创造性意义几乎是不可超越的。它的出现有其诞生的历史背景和必然性,并从根本上将紫砂壶置于一种纯粹美学意义的观照之下,而不再仅仅是一种器物与工艺。

作为艺术范畴中的紫砂壶艺术,对其的品评赏鉴自然也遵循着艺术批评的标准,顾景舟先生把对紫砂壶的鉴赏分为“神、妙、能”三品,显然借鉴于中国画理论中关于绘画的品评体制,完备的绘画批评理论在中国成熟得很早,唐朱景玄《唐朝名画录序》记载:“张怀瓘《画品》,断神、妙、能三品……其格外有不拘常法,又有逸品。以表贤愚优劣也。”就指出由张怀瓘在传统的绘画品鉴分类之外,首次提出逸品的概念;随后唐张彥远在 《唐代名画记》写道:“夫失自然而后神,失于神而后妙,失于妙而后精,精之为病也,而成谨细。”在核心概念上仍大同而小异,其中“自然”就等同于“逸品”,而精与谨细在绘画艺术中皆为末品,因太见人工斧琢痕迹而实为诟病。至北宋黄休复,其《益州名画录.品目》在开首即明确提出:“画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精妍于彩绘,笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表,故目之曰逸格尔。”自此确立了“逸格”在中国绘画特别是文人画品鉴体系中的重要地位。顾景舟关于紫砂壶的品第中独漏“逸品”,不知是否出于紫砂壶作为器物艺术有其自身艺术特点的考量,不宜盲目或简单地复制绘画艺术的品第观?紫砂壶作为茗具,有其自身的日常功用,既不象绘画作品那样可以自由地通过形象、笔墨的变化来抒发胸臆,也不能如雕塑艺术那样随心所欲的伸展捏塑,器物的制作需遵循着严格的程序、工艺、技术规则和质量标准,因此,绘画美学上的“逸格”,对于紫砂艺术似乎可望而不可及,很难套用得上。况且,“逸格”作为中国传统绘画品第之首,实代表着以中国老庄哲学为核心的艺术精神,其历史表述似乎也难以在器物艺术上得以充分体现,或许正是有着类似的顾虑与禁忌,“逸格”并没有出现在顾景舟的紫砂品鉴体系中。顾景舟对紫砂艺术发展的拳拳之心,正如文人画一代宗师董其昌在其《画旨》中所虑:“恐护短者窜出于其中,士大夫当穷工极妍,师友造化,能为摩诘而后为王洽之泼墨;能为营丘,而后为二米之云山,乃足关画师之口,而供赏音之耳目……。”亦诚如是。这也是我们可以理解的。

图19 乳瓯壶 杨彭年制

图20 套环钮葫芦壶 杨彭年制陈曼生铭

图21 刻书画筒形壶 杨彭年制

图22 人物骑象摆件 杨彭年制

但是,紫砂艺术并非等同于一般的器物艺术,不仅其自身材质决定了其一开始就“不务妍媚、而朴雅坚栗”的气质底蕴,更兼“文人壶”此一形制赋予了它非凡的艺术气息与精神内涵,弃“逸格”而只取“神妙能”,显然是一种紫砂艺术品评体系的缺失。“曼生壶”以其卓越的艺术表现,是完全可以对应传统绘画品评体系中的“逸格”标准。清恽南田《题石谷画》云:“不落畦径,谓之士气;不入时趋,谓之逸格。”对“逸格”有着独到的体验与见解。以“曼生壶”设计风格的简约自然,以杨彭年“捏嘴不用模子,虽随意制成亦有天然之致”的天赋与性情,彭年的制壶技艺又岂能以平平视之?“曼生壶”的横空出世与惊艳成就,已向世人表明了曼生与彭年的才华与胆识,是两个艺术家创造性合作的典范,如果没有杨彭年“虽随意制成亦有天然之致”的制壶境界,即使是一个技艺更高超的紫砂工匠与陈曼生合作,也未必有尽如人意的结果,因此,“曼生壶”的艺术成就和影响是完全离不开杨彭年的杰出贡献的。在艺术范畴中,最重要的总是品质,而原创性更是艺术品鉴体系中的重要维度,正是从这个意义上,“曼生壶”的艺术价值与历史高度是后来者所难以超越的。对于陈曼生与杨彭年而言,“非天纵其能,情高格逸,其孰能与于此耶。”

因此,推崇“曼生壶”所达到的艺术成就却由此贬抑杨彭年的制壶技艺,显然失于荒谬,如果紫砂艺术是一种艺术,那么首先就不能仅仅以器物的技艺标准去衡量彭年的紫砂壶艺,因为艺术的标准不仅是多元和开放的,而更应该是精神与性情的。西方现代艺术史的发展已向我们表明,如果我们以技术的眼光去看待艺术(等同于用实用主义的标准去衡量精神的事物),所得到的结果往往是南辕北辙。对于这一点,中国绘画理论品鉴的体系在唐宋时代就已经意识到了,当然这得益于老庄哲学思想在中国文人画家精神中的内在蘊化。

正是观看方式的不同,才能使我们看到更为隐秘的东西。古人有诗云:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不知庐山真面目,只缘身在此山中。”当我们对“曼生壶”投去膜拜与景仰的目光时,或许我们不应该忘记:

“曼生壶”,它还有另外一个名字叫——“彭年壶”。

[1]黄振辉编著.曼生与曼生壶[M]台北:艺术家出版社,2006,12.

[2]]严克勤著.仙骨佛心:家具、紫砂与明清文人[M]上海:生活,读书,新知,三联书店出版,2009,12

[3]徐秀棠、山谷著.紫砂入门十讲[M]. 上海:上海古籍出版社,2006,7.

[4]高英姿编著.中国工艺美术大师顾景舟[M]南京:凤凰出版传媒集团,江苏美术出版社,2010,7

[5]徐复观著.中国艺术精神[M]桂林:广西师范大学出版社,2007,1.