乡村社区的景区化程度测度及其效应评估*——以云南典型乡村社区为例

2012-06-08王维艳安永青

王维艳,黄 璐,安永青,沈 琼

(云南师范大学 旅游与地理科学学院,云南 昆明650092)

20世纪90年代掀起的中国乡村旅游热潮,得到了地方政府和社区居民的积极响应,其结果,原来传统的农业村社正在或已具备旅游景区的某些形态和功能特征,并进而催生了一批乡村旅游社区,如滇西北雨崩村、泸沽湖落水村、西双版纳曼听村,贵州天龙屯堡、郎德苗寨,徽州西递、宏村,江西婺源李坑村及浙江楠溪江芙蓉村等,我们尝试性地将这一过程界定为“乡村社区的景区化”。由于此类社区往往具有“民族文化村”或“古村落”等独特身份而带有了某些遗产意味,且其客源市场已远远超出了区域及其中心城市的范围,而最终得以从乡村旅游范畴中凸显细分出来,成为旅游者青睐的一类根植于社区特定文化与生态的“社区旅游”目的地。

与此同时,有关此类社区的旅游增权理论和实践也日益为政界、业界和学界所关注。目前,国内相关研究多集中于增权理论的引介[1-2]、本土个案及单维度(如经营、经济与心理等)增权层面[3-6],尚鲜见对其增权逻辑及历时性态势的比较研究。为此,本文试图基于社区的景区化理念及其居民感知视角,借鉴Scheyvens的旅游增权4维框架[7]和叶春的动态设问方式[8],通过建构社区景区化程度及其效应的环比评估体系,以期为乡村社区“旅游在场”的权益确认及其增权提供学理及实践依据。

一、乡村社区的景区化及其测度

(一)乡村社区景区化的内涵

基于旅游景区所具有的“功能旅游化、管理专门化、地域边界化”等基本属性特征,我们认为,某些乡村社区因其独特的文化-生态事象而被旅游者首先纳入旅游核心吸引(景观)视域,社区居民响应(参与或自主)旅游开发的结果,使其传统的生产生活方式乃至社区功能随之出现明显的旅游指向化倾向,最终演变成为一个在空间、功能和管理上与其周边环境有着明显区隔的新型社区过程,即为“乡村社区的景区化”。其中,社区事象的景观化、经济功能的旅游化、组织管理的业缘化为其具体表征;乡村社区景区化的结果,必将导致其向旅游社区的演变。[9]2

“乡村社区的景区化”作为乡村旅游与社区响应的产物,一方面,它揭示了社区的旅游客体属性,即社区“原生文化-生态资源的景观化”特质;另一方面,也强调了社区的主体属性,即社区作为核心利益相关者,通过经营性资源(如资金、土地、劳动力、技能等)的“从业”参与旅游经营活动,进而实现社区的旅游经济功能与管理功能。可见,“乡村社区的景区化”适用于分析具有较高旅游开发价值的景观型乡村社区,而不适用于纯粹从业参与的周边或次生社区(图1)。

图1 “乡村社区景区化”与“社区参与”图示

(二)乡村社区景区化程度测度指标体系的建构

指标是反映系统要素或现象的数量概念和具体数值,是对事物现象、本质和效率的表征,可以为人们提供事物状态、进程和趋势的信息,提供了描述、检测和评价的框架[10]。

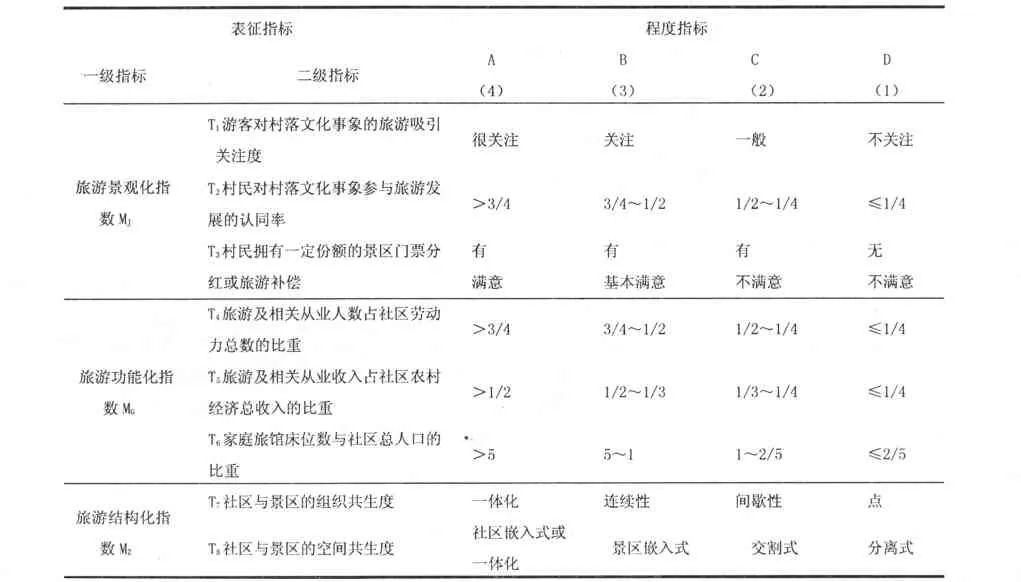

基于乡村社区景区化的三重内涵,对其景区化程度的测度也相应地由3个一级指标、8个二级指标构成表征体系,并采用了李克特四级量表法(表1)。

表1 乡村社区的景区化程度测度指标

其中,“社区事象的景观化”由一级指标中的“旅游景观化指数MJ”及T1至T33个二级指标表征,体现的是社区文化事象作为旅游产品或吸引要素的市场认同度,相关数据可通过对游客和村民及经营管理者的调查、统计获取。其中,T1≥2.5是社区景区化的必要条件或外生驱动源;T2则是社区旅游增权的内生动力源,其最大值的设定已得到文中案例(如泸沽湖落水村和傣族园曼听村)的支持;T3则为社区旅游的景观资产性增权提供了现实依据,也构成了社区增权的焦点和难点。

“社区功能的旅游化”由一级指标中的“旅游功能化指数MG”及T4至T63个二级指标表征,这3个与社区旅游经济密切相关的数据可通过对居民的问卷调查、乡(镇)政府及村委会、景区旅游管理委员会提供等途径获取。其中T4、T5最大值的设定也得到了文中案例(如泸沽湖落水村)的支持;而T6的值域则参考了Defert的旅游功能指数[11]。

“社区管理的业缘化”由一级指标中的“旅游结构化指数MZ”及T7、T82个二级指标表征。其中,T7社区与景区组织共生度的梯级划分,在中国西部乡村社区旅游实践中已能找到相对应的案例,如黔东南郎德苗寨的“一体化”组织共生模式(社区自主旅游模式下的村委会一套人马两大管理职能,即社区的日常事务与旅游[12];九寨沟与傣族园的“连续性”组织共生模式(前者在旅游管理局下设社区管理事务部[13],后者在景区公司内部设民族事务部);泸沽湖的“间歇性”组织共生模式(旅管委与周边社区之间事实上已经形成了管委会-村委会-村民小组-村民代表议事机制,但未能明确设置与社区直接挂钩的相关管理机构);而雨崩村作为云南迪庆州梅里雪山的一部分,管理权归属迪庆藏族自治州梅里雪山风景管理局,但目前除了向每位进入景区的游客收取门票外,尚未有任何实质性的管理,故为“点”组织共生模式。而T8的情况则较易识别。

最后,根据乡村社区景区化的程度指数(4~1),可将乡村社区的景区化水平大致划分为高度(4~3)、中度(2.99~2)及低度(1.99~1)景区化3种类型;进而又可依据各指标值(如 MJ、T3、MG与 MZ)的不同组合状况,将现实中存在的乡村旅游社区细分为名义在场型(较高、低、低、高,如傣族园曼听五寨)、从业参与型(较高、低、高、高,如泸沽湖落水村,再结合社区的响应态势,可进一步判断其是否从业过度)、景观-从业平衡型(高、高、高、高,如九寨沟九寨)3种概念类型。

二、乡村社区景区化效应评估体系的建构

(一)评估指标体系的建构

考虑到社区景区化的受体是乡村社区及其居民,因此,居民理应成为社区景区化效应评估的主体,基于居民感知与态度的旅游影响研究也已成为学界的最佳研究视角[14]。综观国内外学者以往对旅游影响指标体系的研究,多限于社区的经济、社会、文化、环境4个维度的静态评估,而少见历时性的动态评估,更鲜见社区旅游增-去权态势的综合性评估。因此,笔者基于Scheyvens的旅游增权理论框架,并借鉴叶春的动态设问评价方式,结合运用李克特四级量表,从社区居民感知与态度视角入手,建构了乡村社区景区化效应动态评估的二级五维(政治、经济、社会、心理及其响应态势)框架体系(见表2)。

表2 乡村社区的景区化效应动态评估表

(二)评估方法与结果释义

首先,将各二级指标题干的居民感知与态度评价分别赋值为A=4、B=3、C=2、D=1,然后计算各二级指标的综合评估值Ui;其次,根据各二级指标的综合评估值,再计算各一级指标的综合评估值Oj;Ui、Oj均为简单的算术平均值。

根据各一二级指标的综合评估值,即可大致确定该指标的旅游增-去权态势。当Ui、Oj处于2.5附近时,表示该指标基本稳定或处于临界状态;当Ui、Oj>2.5,并且越接近于4时,表示该指标环比实现了旅游增权(或帕累托优化);而当Ui、Oj<2.5,并且越接近于1时,表示该指标呈去权态势(或与帕累托优化呈背离态势)。

三、云南泸沽湖落水村与傣族园曼听五寨实证研究

(一)研究区域及社区概况

泸沽湖坐落在滇、川两省交界处,云南泸沽湖省级旅游区属于玉龙雪山国家级风景名胜区的重要组成部分。旅游区范围165.6km2,包括泸沽湖、竹地和永宁坝3个区域。其中,环泸沽湖和永宁坝公路主干线一带分布有19个摩梭村寨,落水自然村因其兼具旅游区位及美丽湖景的优势,而成为泸沽湖旅游发展社区自主参与的先驱。

傣族园曼听五寨隶属西双版纳勐罕镇曼听行政村,由其下辖的曼将、曼春满、曼乍、曼嘎、曼听5个自然村寨组成。1998年在州市镇政府推动下,顺利将5个村落全部纳入傣族园景区统一规划建设。因此,早在10年前,曼听五寨村落无论在组织管理还是空间归属上几乎都实现了100%的景区化,以它作为实证案例也极具代表性。

(二)实地调查及组织实施

2010年8月7-13日,项目组成员在对傣族园景区进行初步考察,并走访了傣族园公司、5个村民小组的基础上,考虑到村民的文化素质与语言沟通能力,决定以户为单位对居民实施50%的分层抽样问卷调查,并请当地大学生①协助上门入户调查、访谈。首先根据傣族园公司民族事务部提供的《西双版纳傣族园五寨村民基本情况表》(2010年2月),再结合我们实地考察的游路主干道两侧傣家乐经营情况,按居民参与方式及其受益程度分为3层,即把既经营傣家乐、又有公司职员和征地补偿的划为高受益层,而将几乎没有任何参与的居民户作为低受益层,其余作为中间层,各层分别随机抽取大约50%的居民户作为调查样本。共抽样180份,其中曼将25份,曼春满61份,曼嘎18份,曼乍30份,曼听46份。发放与回收180份,有效问卷172份,有效率95.6%。与此同时,请旅游管理与服务教育在校本科生②参与,协助在昆明及其各大交通中转站场对傣族园的客源市场(包括现实与潜在)进行了随机抽样调查,发放问卷270份,收回有效问卷251份,有效率92.96%。

2011年2月7-15日,项目组成员对云南泸沽湖景区及落水自然村进行了实地考察。在走访了落水村委会和落水村民小组基础上,考虑到村民的文化素质与语言沟通能力,也聘请了村里4个大学生③一对一协助上门入户调查、访谈,对1996年定格的原73户母屋实施问卷调查(因其集体旅游的参与和收益分配仍寓于73户母屋,且子母家屋间仍然保留千丝万缕的经济关系,因而大体能反映当下87户家屋的基本情况)。共发放与回收问卷73份,有效问卷73份,有效率100%。与此同时,对泸沽湖现实游客也进行了现场随机问卷调查,发放问卷80份,收回有效问卷75份,有效率98.68%。

(三)数据处理与结果分析

在对各指标答案赋值的基础上,分别计算出它们各自的综合评估值。

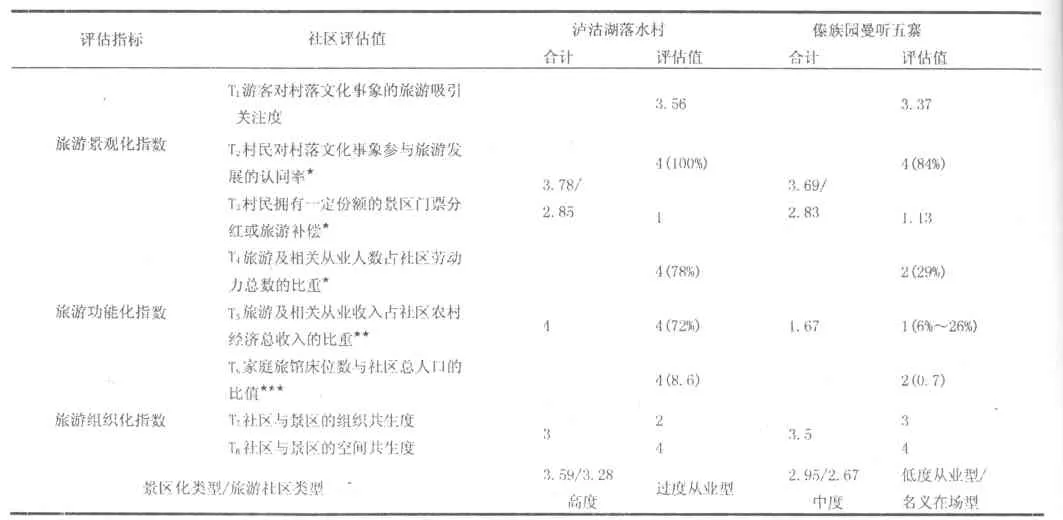

1.落水村与曼听五寨的景区化程度比较分析

表3的各指标数值综合而直观地刻画了落水村与曼听五寨的景区化态势,其中二者的文化景观与组织、空间的“旅游在场”度均较高,但文化景观的“资产化”均未兑现;而因其在社区功能的旅游化程度方面存在巨大落差,因此,综合来看,落水村已属于高度景区化-过度从业型,曼听五寨则为中度景区化-低度从业或名义在场型。

表3 落水村与曼听五寨的景区化程度评估表

差异产生的原因,主要有两个方面:其一,旅游业的相对创收能力及其在村寨经济中的地位不同。在落水村,旅游业比其他行业更具创收能力并已成为村寨经济的支柱。早在1996年,落水村来自旅游业的收入就已占农户总收入的83.3%,并因此脱贫成为丽江十大富裕村之一[15];据统计,2006年,农村经济总收入中仅商饮业和服务业两项收入之和即占55%以上;时至今日,仍有83.56%的被调查居民户旅游及相关收入占家庭总收入的1/2以上。加之落水村相对较低的农民人均纯收入(2009年为3 450元/人),更显见其社区单一旅游经济特征;而曼听五寨的旅游业却具有明显的兼业性质,2010年农村经济总收入中商饮业和服务业两项收入之和只占11.5%(最高的曼乍村为25.37%,最低的曼听村仅为5.2%),且73.8%的被调查居民户旅游及相关收入占家庭总收入的1/4及以下,以橡胶、香蕉为代表的经济林果业和以玉米、南瓜为主的种植业仍是其经济支柱,再考虑到其相对较高的农民人均纯收入水平(2010年为6 546元/人),可见旅游业的相对创收能力及其在村寨经济中的地位远不如落水村。

其二,社区旅游发展模式及其从业类型的差异。落水村早在20世纪90年代初就已确立了“政府引导-社区自主”旅游模式,使得个体民居旅馆与村集体项目(划船、跳舞等)的经营都具有充分的市场进入空间,村集体项目还带有一定的社区垄断性,从而保障了社区旅游的全民(按户数)从业参与。曼听五寨则以上世纪90年代末傣族园公司开业为标志,确立了“公司主导-社区参与”运作模式,但因其以团队游客为主要客源市场及其吃住在园外的消费行为,使社区居民面对散客的傣家乐及工艺品经营十分有限,加之能够进入公司就业的户数也不到居民户的一半,还有约1/4农户几乎没有任何形式的旅游参与和收入[9]5,因而社区参与具有较大的局限性。

2.落水村与曼听五寨景区化效应评估

图2中的一级指标均值刻画了由村民感知和态度所表征的落水村与曼听五寨景区化的政治、经济、社会、心理、社区响应等五维效应,用5年作为环比时间尺度,主要是基于2005年分别是丽江泸沽湖管委会实施泸沽湖八大工程项目启动以及傣族园公司开始盈利的年份,对于两个村寨的旅游发展具有某种程度上的划时代意义。

图2 落水村与曼听五寨景区化效应动态评估折线图与条形图 (与5年前相比)

图2 显示出落水村与曼听五寨各指标之间的较大落差。落水村的5个一级指标均值>2.5,表明该村村民对过去5年的环比发展使村寨在政治、经济、社会、心理各方面的增权感知较为明显;二级指标中均值<2.5的只有2个,涉及经济层面的“旅游收入增加”和“家庭副业、手工业、商贸业”两项。与5年前相比感知不甚明显的原因,客观上是因为里格、小落水等周边村寨旅游业的后发之势,形成了对落水村客源市场的明显分流;主观上落水村过去较高的旅游收入存量使居民的心理感知不甚明显;同时也再次表明落水村旅游业结构的单一性及其根植性或乘数效应不甚明显。因而,为了增加旅游收入,对民居床位的盲目扩张就成为居民们的必然选择,即使76.7%的受访居民已经认为“家庭旅馆的床位过剩了”以及1/3的居民认同“日常活动受到旅游者较大干扰”,但对游客仍几乎持欢迎态度。这种村寨旅游社会容量的扩容与其对旅游业的强烈依赖不无关系,正如一位被调查者所坦言的那样:“过去不习惯,现在习惯了。”总的看来,落水村的“社区响应”态势还是积极的、肯定的,不过,过度的从业扩张也注定了社区“聚落保护与文化传承实际效果”不容乐观的事实。

从曼听五寨的18个一、二级指标来看,除了“村寨的环境、道路等公共福利”二级指标外,其余各项指标均呈去权态势,致使“社区响应”态势也比较消极。这与我们了解到的实际情况基本相符,如就“保护传承本民族文化的实际效果”而言,曼听村已有近3/4的民居为近两年来新建的异化、半异化建筑,而且这种趋势还在加速发展中;至于“对景区旅游发展的支持程度”,单就某些佛寺的闭门谢客以及某些人的单干想法,足见其离心倾向。究其原因,主要是由于从事零星的旅游商品销售、餐饮业服务以及公司提供给当地村民的就业机会不可能有较大的回报,致使他们在丧失当地资源的权益后,无法分享到旅游发展的预期收益,却同样要承受景区管理的种种约束、责任和代价,诸如庭院美化及干栏式建筑的保护、旅游电瓶车及导游高音喇叭的噪声扰民、亲朋好友进寨买门票的尴尬等,因此大多数新一届村民小组及村民早有“景区门票分红”补偿的诉求以及借助第三方法律援助的想法。

四、结论与讨论

第一,“乡村社区的景区化”作为乡村旅游与社区响应的客观必然产物,是对以往社区参与旅游发展及其区域(社区)旅游效应研究的拓展与深化,并因其观照了社区文化资源、空间、组织与从业“参与”的“四位一体”而为以往的社区参与[3]理想奠定了逻辑基础。

第二,对乡村社区景区化程度测度指标体系的设计,赋予了乡村社区旅游增权以学理依据。其中,旅游景观化指数MJ为社区文化景观资源的“旅游在场”及其制度性经济增权(景观资产的权益认同)提供依据;旅游功能化指数MG综合反映了社区动用其经营性资源(诸如资金、劳动力、技能及不动产等)“从业”参与响应旅游发展的程度,为其经营性增权力度提供依据;旅游结构化指数MZ则表明了社区的组织(T7)“在场”与空间(T8)“在场”程度,为其社会、心理增权提供依据。对乡村社区景区化效应的历时性环比评估体系,则为乡村社区的旅游增权提供了现实依据。

第三,对云南泸沽湖落水村与曼听五寨进行实证分析的结果表明:①“政府/企业主导,社区自主/参与”旅游经营管理模式下,对社区旅游增权的主、受体及其相关权益确认,必须纳入景区-社区以及社区内部层级系统进行考察,建立景区管理者作为第一增权主体,社区既是第一受体也是第二主体,而社区居民则为第二受体的旅游增权层级框架。其中,景区管理者对社区的旅游增权目前主要聚焦于以社区文化景观资源的资产化确认为基础的政治、经济层面,然而,在这一问题上中国目前尚存在制度缺陷,需要政府相关职能部门的制度创新。为此,笔者建议尽快出台社区文化资源旅游补偿费制度,并建立健全景区-社区民主议事平台,使景区旅游开发及收益经由双方平等协商后在景区门票中以一定比例反哺社区,进而实现社区旅游增权;作为第二增权主体的社区,应以社区居民的公平参与和收益为终极目标。②在社区及其居民的经营权益方面,落水村的社区自主经营显然比曼听五寨的社区参与经营增权显著。不过,值得注意的是,受发展中的乡村民族社区对“收入增长”高响应预期的影响,社区旅游的“过度从业”与“从业不足”都已危及乡村民族社区旅游可持续发展的文化资源根基。因而,探寻“以旅游补偿费换取民族文化保护”的途径,以弥补其向“适度从业”转型的预期收益损失(如落水村)或作为社区“轻从业,重保护”的补偿与奖励(如曼听五寨的旅游兼业性)都是值得尝试的。

第四,文中建构的乡村社区景区化程度及其效应评估指标体系,主要适用于分析评估“景区化”已开始启动(即T1≥2.5)的“民族文化村”或“古村落”等独特乡村文化社区。但鉴于文中案例所限,对于“古村落”型旅游社区以及“社区自主”旅游(如黔东南郎德苗寨)模式下的增权实践,则有待进一步分类细化研究。

注释:

①曼乍村玉燕;②詹春成、凡心波;③落水村格则吉才、鲁汝多吉、丹增平措、丹 增永迪等。笔者对他们给予的帮助表示诚挚的感谢!

[1] 左冰,保继刚.从“社区参与”走向“社区增权”:西方“旅游增权”理论研究述评[J].旅游学刊,2008(4):58-63.

[2] 孙九霞.赋权理论与旅游发展中的社区能力建设[J].旅游学刊,2008(9):22-27.

[3] 保继刚,孙九霞.雨崩村社区旅游:社区参与方式及其增权意义[J].旅游论坛,2008(1):58-65.

[4] 左冰.旅游增权理论本土化:云南迪庆案例[J].旅游科学,2009,23(2):1-8.

[5] 盖媛瑾,陈志永,况志国.天龙屯堡与郎德苗寨乡村旅游社区经济增权比较研究[J].贵州农业科学,2009,37(10):212-217.

[6] 翁时秀,彭华.旅游发展初级阶段弱权利意识型古村落社区增权研究[J].旅游学刊,2011,26(7):53-59.

[7] Scheyvens R.Ecotourism and the empowerment of local communities[J].Tourism Management,1999,2(20):245-249.

[8] 叶春,李渊妮,陈志永.社区参与视角下民族村寨旅游可持续发展评估[J].生态经济,2009,215(9):98-101.

[9] 王维艳,沈琼,李强.西部乡村民族社区景区化的内涵及表征[J].云南地理环境研究,2011,23(2):10-14.

[10] 于玲.自然保护区生态旅游可持续性评价指标体系研究[D].北京:北京林业大学,2006:34-35.

[11] 李东和.区域旅游影响空间分异:基于旅游地居民感知和态度的视角[M].合肥:安徽大学出版社,2010.

[12] 罗永常.乡村旅游社区参与研究[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2005,23(4):108-111.

[13] 任啸.自然保护区的社区参与管理模式探索[J].旅游科学,2005,19(3):16-20.

[14] 王莉,陆林.国外旅游地居民对旅游影响的感知与态度研究综述及启示[J].旅游学刊,2005,20(3):87-93.

[15] 康云海.泸沽湖生态旅游研究[M].昆明:云南科技出版社,1999.