政府分权、政府竞争与发展模式的可持续性

2012-06-06张为杰

张为杰,姜 莱

(东北财经大学经济学院,辽宁大连 116025)

一、引言与文献回顾

改革开放30年来,我国年均9%左右的高增长率引起了学术界的持久关注。学术界对这种似乎不可能却现实发生的奇迹提出了诸多有益的解释,比如,我国具有劳动力比较优势、高储蓄与资本积累率、技术进步、外国直接投资(FDI)、有效的政府干预等。概括来讲就是表现为资本的增长、劳动的增长、全要素生产率(TFP)的增长。本质上,这仍然沿用了索洛增长模型与内生增长理论的框架。我国的“市场化、城市化、工业化、国际化”也经常被认为是推动经济高增长的动力。诚然,这些因素只能够部分地解释我国经济高增长的原因,部分制度论者认为以上只是增长本身,而非增长的原因。但并未论及一个最根本的问题:制度的重要性。若一个经济体缺乏好的制度,即使上述因素再充分,增长也只能是无源之水。制度对增长是关键的。而我国并不具有完善的产权、法治等制度,为什么却维持了高增长?同时,为什么又伴随着高代价?对该困惑的研究有助于认清我国经济发展的过去、现在与未来,同时,对于我国经济发展方式转变具有重要的指导与现实意义。

我国高增长的政治经济逻辑引发了众多学者的思考,并形成了一定的分析框架。既有研究主要有两种观点,其主要集中在研究激励对地方政府行为的影响。观点之一:以钱颖一[1]等(1993),Montinola、Weingast[2](1995),Maskin[3](2000)为代表的以地方分权为特征的“保护市场的财政联邦主义(Market-preserving Federalism)”理论,该观点主要强调中央对地方的分权与预算硬约束给地方政府的激励与压力;观点之二:以周黎安[4](2004,2007)等为代表的“政治晋升锦标赛”理论,该观点主要侧重于政治激励推动经济增长的机理,并成为分析中国增长的重要分支。通过比较两种观点看出,保护市场的财政联邦主义理论要求的假设条件过于苛刻(杨其静、聂辉华[5],2008),过于完美,从而缺乏现实解释力。而政治晋升理论仍未解释的问题是,若地方官员都为晋升而努力发展经济,那么,为什么很多地方政府行政管理费用如此大而民生支出却很少。比如,地方斥巨款建豪华的办公大楼、高价政府采购、年末突击花光财政结余等现象频繁出现。若地方官员只为政治晋升而工作,以上行为则无法解释。因此,政治晋升理论对地方政府官员的解释力还存在一定的欠缺。

一个完整的理论框架应该既能解释地方政府发展经济的冲动,又能解释地方政府的异化行为。尼斯坎南[6](2004)认为,进入官僚效用函数的变量包括薪水、职务、津贴、公共声誉、权力、任免权等,而这些都与官员效用与自由裁量的预算最大化有关。因此,地方政府官员的目标并不仅有政治晋升,还包括经济利益、声誉、权力满足等目标。而以上目标的实现主要依靠自由裁量的预算最大化,换言之,预算最大化是地方政府官员实现利益目标的最重要手段。因此,财政激励对地方政府的激励非常重要,而 Qian、Weingast[7](1997)等学者仅把财政激励当作地方政府追求的最终目标,从而缺乏解释中国增长之谜的微观基础。鉴于此,本文从权力、权利的视角探讨地区增长与地方政府行为的内在逻辑,并以财政激励为起点探讨地方政府竞争行为及该发展模式的可持续性。

二、政府分权与地方政府行为的内在逻辑

(一)权利、权力与增长的内在逻辑

政府间权利、权力与增长三者密不可分。纵观我国的发展历程,权力与权利的划分始终成为政府推动改革与发展的重要逻辑。前者主要涉及不同层级政府主体间或同一层级政府的不同职能部门间职权的分界。这主要是一种行政职权、权威、等级命令以及控制力的划分;后者主要包括产权在不同主体间的划分,表现为所有权、使用权、收益权等,比如,政府间权利的划分,政府向企业、个人权利的下放等。市场的扩张与政府领域的收缩体现出政府与市场权利的重新分界。因此,政府分权的形式也很多,如财政分权、行政分权、市场分权等。在权利与权力的有效调整下,经济主体会对此作出激励反应,从而影响经济绩效。权利与权力的调整要保持动态的一致性,才能改善经济绩效。但在现实中的这种动态调整不会自动发生,政府会成为主要的推动者。然而,政府权力的过度扩张必会使权利受到侵害,而权力边界的过小又会无力对权利进行保护。同时,清晰的权利(个人产权)也会对权力的行使产生制约。

新制度经济学与经济史学的理论表明,良好经济秩序的建立离不开界定清晰的产权,国家的繁荣同样离不开政府利用权力对产权的保护。据此逻辑,诺思[8](North,1994)认为政府是经济增长的根源。因此,繁荣离不开权力与权利;产权、权力、政府与增长之间并非孤立,而是具有较强的耦合性。由于政府的自利或有限理性等,政府失灵也会经常出现,由此导致不合意的行为与结果。进一步,诺思又提出,政府也是人为造成经济衰退的原因。这源于政府作为强制力量对产权的过度侵害。事实上,诺思的政府—增长的理论与奥尔森的有关权力与繁荣的逻辑所折射出的意蕴是异曲同工的。在权力与繁荣的逻辑中,繁荣的市场经济需要两个基本条件即“存在可靠且明确界定的财产权利和公正的契约执行权利;不存在任何形式的掠夺行为”(奥尔森[9],1998)。而是否具备以上条件却取决于政府是何种类型。一个强化市场型的政府(market-augmenting government)能够界定和保护产权,并约束自身的掠夺行为而带来繁荣,反之意味着经济的衰退。因此,强化市场型政府因对产权的保护和权力的约束成为经济发展之根本。因此,“诺思悖论”与“奥尔森逻辑”就能够解释同样是市场经济的国家,为什么有的国家或地区走向富裕,而有的却走向衰退?因此,通过借助此逻辑能够理解不同国家甚至是同一国家不同地方的经济绩效差异。在奥尔森与诺思的意义上,政府应该将初始的产权界定清晰,然后通过“科斯谈判”来达到市场的高效率,以此实现较好的经济绩效。产权由模糊走向清晰却是历史的趋势。但是,我国却在模糊的产权下实现了高增长。由此看来,清晰的产权并不是增长的必要条件,即清晰的产权可能会带来高增长,而高增长并不必然要求产权的清晰界定。因此,政府在产权界定上发挥的作用至关重要。政府在经济学说中常被冠以“有形之手”、“扶持之手”和“掠夺之手”。因此,政府的行为并不是确定的,而是取决于其面对的激励与约束机制。即使在相同的激励模式,若存在不同的约束条件,地方政府也可能具有不同的策略行为。这主要表现为进取型、保护型与掠夺型三种形式(周业安[10],2002)。

(二)政府分权与非均衡的产权保护

我国改革开放后的发展历程伴随的是中央与地方政府的分权,从某种意义上说是不同主体间的分权史。作为一种独特制度安排,政治集权、经济分权能够使现存制度由均衡走向非均衡,进而走向更高的均衡。1978年以来,我国发展的路径是体制转型与增长模式的耦合过程。但该过程并非完全由中央政府主导,而更多地依靠分权下的地方政府。地方政府推动增长的政治经济逻辑值得我们去思考与探寻,因为“经济域”与“政治域”并非相互独立。正如奥尔森意义上的权力与繁荣的内在逻辑一样,政治与经济之间具有无可争议的内在联系。众多研究似乎表明,我国的高增长源自中央政府对地方政府的分权,特别是经济分权。但如前所述,地方政府具有最大化自身利益的自利倾向。“掠夺之手”是众多学者对地方政府行为逼真的刻画,比如,俄罗斯、乌克兰、拉丁美洲的许多地方政府,其高腐败、寻租行为等现象。由此看来,分权并不能保证地方政府行为是增长导向的还是掠夺导向的。而我国的分权却伴随的是高增长。接下来的问题是,何种因素激励我国地方政府对辖区内利益如此重视?我国增长的政治经济逻辑究竟是什么?显然,如果仅用中央对地方政府分权的逻辑解释地方政府行为可能并不完整。激励是主体行为的起点,将激励纳入分析框架无疑是适宜的。因此,地方政府获得中央政府授权后必定具有一定的激励因素发挥作用。激励或制度对经济主体的影响非常大。因此,地方政府行为与激励机制密切相关。激励机制设计的不合理会使地方政府从“扶持之手”蜕变为“掠夺之手”(陈抗[11]等,2002)。这正是我们的逻辑起点:并不是研究为何需要政府,而是研究地方政府在一定激励与约束机制下的行为导向。

改革开放以来,中央政府充分尊重地方政府的权力与产权,通过权力与权利的下放使地方政府具有一定的自主权与增长的剩余控制权。比如,财政收支作为“国有产权”的分配,实现了由“统收统支”到“财政包干”再到分税制的改革;人事权由中央下管省、市两级到下管省一级;投资权也逐渐给予地方政府相当大的自主等。1994年的分税制改革后,地方政府承担了提供当地公共产品的绝大部分责任,而大部分财权却为中央政府所有,导致中央与地方的财权与事权的不匹配。因此,地方政府会在剩余索取权的激励与公共支出的压力下主动发展经济,并保护地区经济利益,甚至充当地方制度创新的“第一行动集团”。地方政府也会因保护辖区内个人利益尤其是企业利益推动地区经济增长,从而实现地方政府与公众的共容利益(encompassing interests)。同时,地方政府可以通过吸引外资壮大本地经济,扩大增长的剩余控制权。但地方对企业产权的改革与保护并不意味着地方政府必然是“扶持之手”。相反,地方政府是出于对自身利益追求而产生的行为,因为对当地利益的保护与地方政府利益是共容的。当然非共容利益的情况在我国也并非罕见,此时,地方政府就会伸出残酷的“掠夺之手”进行与民争利的寻租活动。在我国发展进程中,生产要素的稀缺程度不同,表现为资本稀缺,而劳动力、农地等要素则相对富裕。加之,资本要素对当地增长的贡献比重较大。因此,在上述情况下,地方政府对微观主体的产权维护并非“一视同仁”,而是进行选择性的产权保护。这表现为地方政府注重企业或资本产权,在发生冲突时,更为忽视个人产权,从而形成“强资本—弱劳动”的不均衡。比如地方政府对农民土地产权的侵损,同时地方政府对劳动力产权的保护也不充分。而地方政府对投资者似乎是“求贤若渴”,由此投资者处于一种强势地位。而这种非均衡的产权保护即“非中性的产权制度”成为我国高增长的宏观运行机制(曾祥炎、林木西[12],2011),但由此造成的代价也尤为突出。纵观我国30多年的发展,如果没有中央对地方政府的分权,地方政府就不能成为相对独立的利益主体,进而地方政府也不会有动机进行制度创新或“为增长而竞争”,更不会维护辖区公众与企业利益。因此,在增长的激励下,许多基层的制度创新包括产权改革,都是由地方政府在可能违反中央政策的情况下默许或主导的。

在以上讨论的基础上,本文提出我国高增长的政治经济逻辑:中央政府通过分权给予地方政府推动增长的剩余控制权;在此激励下,地方政府给予辖区内企业或资本以利益的保护,从而使微观主体具有进行生产经营等经济活动的激励;在既定的生产要素下,地方政府必然会通过政府竞争的形式增加剩余控制权收益,并以此实现自身利益;在缺乏竞争秩序或约束下,激励偏差会加大,增长的成果与代价共存。因此,地方政府能否成为奥尔森意义上的强化市场型的政府取决于面临的分权与剩余控制权激励。

三、分权、激励与中国式地方政府竞争

中央对地方政府的分权,把我国巨大的经济体分解为众多能够独立决策的小型地方经济,同时辅以剩余控制权激励成为我国地方政府竞争的最根本动力。因此,近似模拟企业机制而进行的地方政府竞争解决了地方发展辖区经济的动力问题,具备了“地方法团主义”的特征。地方政府由此具备了双重属性,即具有社会管理职能的行政组织与作为利润中心的经济组织。在分权的逻辑与激励的机制下,地方政府为自身利益在可获得资源面前,M型的政府结构又为地方政府展开各种标尺竞争(yardstick competition)提供了良好的前提条件。竞争性政府(competitive governments)的概念由 Breton[13](1996)首次提出,并随后成为解释地方政治经济学的重要工具。地方政府竞争通常指的是地方政府为某种利益对稀缺资源的争夺过程,有时也被称为辖区间竞争(inter-jurisdictional competition),主要表现为纵向竞争与横向竞争。本文主要研究的是地方政府的横向竞争(即同一层级上的政府竞争)。尽管在我国也存在一定程度的纵向竞争,但并不处于主导地位。在不同体制与约束下,地方政府竞争的特征维度也会有所不同。在联邦制国家,地方政府竞争主要是地方政府如何根据当地居民偏好提供合意的公共服务,以争取选民的支持与选票的行为。在此情况下,地方政府竞争的压力来自辖区内居民的选票与流动。尽管我国是单一制国家,但地方经济分权体制以及M型的组织治理形态使我国具有“经济准联邦制”的特征。这为政府间竞争创造了前提条件。无论是对联邦制还是单一制国家而言,地方政府竞争的意义非常深远。地方政府间“为增长而进行的竞争”被认为是我国经济高增长的动力,并被称作地方政府发展经济的“锦标赛”。但我国地方政府竞争内生于中央政府对地方政府分权的过程,其作用的发挥需借助和依赖一定的条件。在分权体制下,地方政府成为了相对独立的利益主体,从而使地方政府官员具有了具备竞争意识的企业家精神,并试图围绕流动性的稀缺资源进行争夺。但竞争秩序的维护必须依靠中央政府的宏观调节,从而摆脱计划经济体制下“集权—分权”的恶性循环。中央的宏观调节依靠政治集权的形式,通过人事权、财政的转移支付、指标化的命令对地方政府行为进行控制。其中,中央政府的职能部门也发挥重要的协调作用,比如,财政部、中国人民银行、国家发改委等通过财政、金融以及政策等工具对各省级部门进行约束与规范。因此,我国准M型的政府组织治理形态对于约束地方政府竞争起到了关键性的作用。

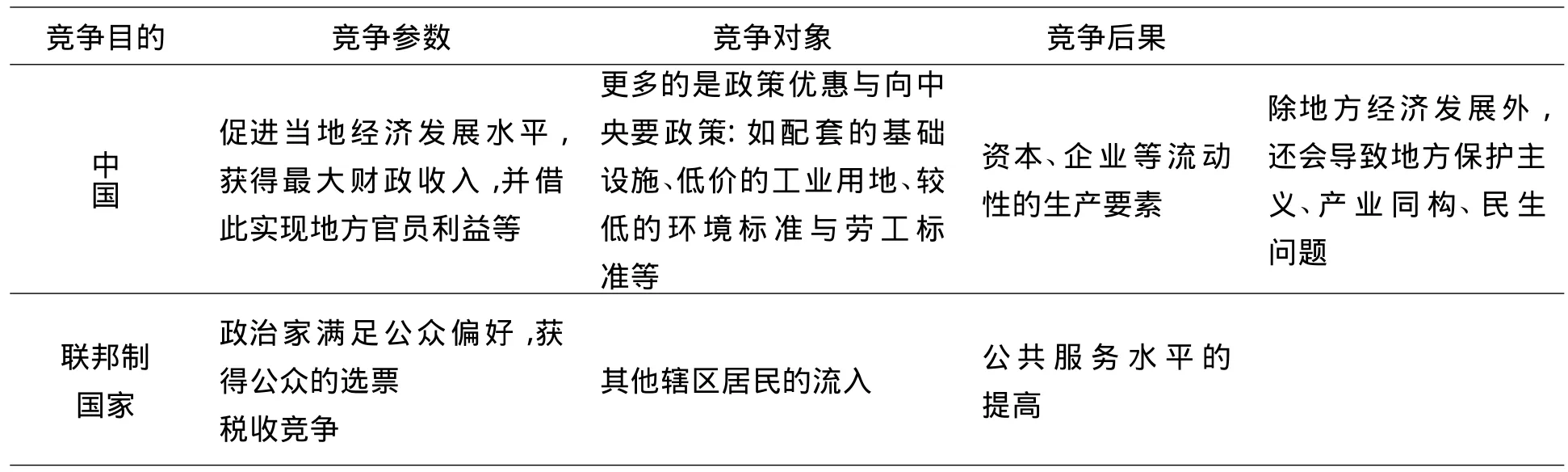

在政治集权—经济分权下,地方政府在自身利益驱动下产生了“中国式地方政府竞争”。我国地方政府竞争的特征维度主要表现在竞争对象、竞争参数、竞争形式与竞争后果等方面。这都与联邦制国家的地方政府竞争表现出很大差异。而这些特征主要是源于我国政治体制的集权与经济体制的分权。在竞争对象上,地方政府主要是围绕流动性的企业与资本展开竞争。由于我国的劳动力资源丰富,劳动力要素的相对价格较低,而资本的相对价格较高。因此,招商引资成为地方政府竞争的首要目标。另外,企业对当地的经济总量、税收收入、就业增加等贡献的效果比较明显,这也成为地方政府为资本而竞争的一个依据。在竞争参数上,由于地方政府没有独立的税率与税目的立法权,尽管分税制加强了对省级政府税收减免权力的控制,然而,地方政府在收入与企业税收特别是开发区仍然实行优惠政策。因此,地方政府通常依靠提供配套的基础设施、低价或免费的工业用地(陶然[14]等,2009)、较低的环境标准(杨海生[15]等,2008)与宽松的劳工标准(祁毓、李祥云[16],2011)等手段展开对国内外资本的竞争。而正是这些可利用的竞争参数导致了我国“良好的基础设施与低水平的公共服务”并存的局面。另外,地方政府竞争还会通过向中央政府要政策提高地区竞争力,比如,我国各大经济带(经济区)、主体功能区通过上升为国家发展战略来争取中央的优惠政策以及其他资源支持等。此外,作为地方软实力与竞争力的体现,地方政府的制度创新也日益成为竞争参数之一。地方政府经常充当制度创新的第一行动集团,通过实施中间扩散型的制度变迁获取地区间的先行者优势,获取垄断租金(杨瑞龙[17],1998)。在竞争目的上,地方政府与地方政府官员出于地区禀赋等差异,会有迥异的竞争目的。但基本要归结为一点,我国地方政府主要是为了获取当地经济总量的高增长,获取财政收入最大,并以此实现个人、部门或地区利益。比如,许多学者将政治晋升锦标赛激励当作地方政府官员发展经济的动机。在竞争后果上,地方政府竞争既可能产生“趋好”的结果,比如,表现为经济的高增长,地区软环境的创新等,也可能导致“趋坏(race to the bottom)”的竞争甚至恶性竞争,表现为以邻为壑的地方保护主义与“诸侯经济”等。在分权体制下,中央政府通过模拟企业的市场竞争机制来展开政府竞争。由于地方政府竞争是政府间的非合作博弈,在提高本地经济绩效的同时,所带来的代价也非常大。因此,在地方政府竞争过程中出现经济高增长的同时,增长的代价也非常明显,主要体现为地方保护主义、收入差距过大、产业同构与重复建设、民生问题的忽视等。因此,对地方政府间竞争秩序的规制或制定相关的“秩序政策”显得也非常必要,而达到这一目的的重要方式就是政治上的集权。

表1 中国与联邦制国家地方政府竞争的差异

四、政府分权与地方发展模式的可持续性

在政府分权下,我国的高增长由地方政府为增长而竞争的模式实现。在增长导向的强激励下,这种发展模式能否具有可持续性?若不可持续,根本原因是什么?正如前文所述,地方政府竞争模式在增长上的成功主要依赖于中央政府与地方政府分权、地方政府与微观经济主体分权的激励机制。因此,这种发展模式的可持续性最终取决于该机制运用的激励强度、激励方向与激励目标的动态变化性。“对地方政府作正确激励”是我国经济发展前期取得巨大经济成就的关键。但以GDP为作为地方政府竞争目标的发展模式,其合理性具有历史性。

(一)政府分权与利益共容的发展模式

改革开放前,僵化的计划经济体制使国民经济处于“国穷民穷”的境况。国家经济实力较弱,中央政府在经济中处于主导地位,地方政府经济发展的自主性较小,公众的自由度低,生活水平低下。因此,改革开放后,通过发展经济摆脱贫困落后是各级政府与公众的共识。为此,“以经济建设为中心”成为国家的大政方针,中央也逐渐对地方开始分权,其中最为核心的是财政分权与行政分权。这使得地方政府与公众迅速作出了积极的反应。地方政府由此获得发展地方经济的剩余控制权,企业的发展也能够得到地方政府的保护与支持。经济的高增长无疑提高了我国的整体实力。国家在世界经济中的地位提高,公众的生活水平得到了改善。高增长带来了公众教育水平的提高、医疗条件的改善、贫困人口的大量减少等。据联合国相关统计,自改革开放以来我国的人类发展指数(HDI)得到了大幅度的提高,以至于该发展阶段并称为是“趋好(race to the top)”的,达到了“增长”与“发展”的互补(张威、吴能全[18],2009),并实现了帕累托改进的状态,因此,这个阶段使我国经济秩序与其他的社会子秩序达到了融合。如前所述,我国的高增长源自各地方政府的自主利益主体的形成,并形成“为增长而竞争”的格局。地方政府又由此对辖区利益进行保护,尤其是对当地企业利益。在20世纪80年代末期,地方政府扶持乡镇企业,90年代后转变为支持民营企业与外资企业。这一阶段,地方政府发展当地经济,获得自身利益的同时提高了公众生活水平,从而产生了地方政府与公众的共容利益。因此,在该阶段,以GDP为中心的经济指标可以作为对地方政府考核的最优指标。随着外在环境的变化,激励目标的选择也应该做到动态一致性才能实现最好的绩效。

(二)政府分权与排斥性增长的发展模式

由地方分权带来的边际收益经过短暂、大幅度的递增阶段后,随即又进入了边际收益递减的阶段。尽管递减阶段的具体时间点不能得到准确量化,但由此表现出来的事实却可以佐证。公众偏好与经济增长面临的约束条件不断发生变化,比如,资源趋于短缺、环境与生态趋于恶化,公众不仅要求收入水平的提高,而且要求同等的社会保障等权利。而在既有的激励模式下,地方政府行为必然会沿用原有的经济增长模式。当公众生活水平达到某一水平后,地方政府遵循原来的路径,由此带来的增长成果并不能为公众所共享。这就由此导致地方政府利益与公众利益的不相容,即“增长”与“发展”出现分野,地区经济出现“排斥性增长”。地方政府经济发展的成果不仅没有惠及公众,甚至是以牺牲公众的利益而实现增长,成为“为增长而竞争”的代价。其代价主要表现为:地方政府财政收入水平的提高并没有带来公共服务水平相应的提高;地区经济增长与环境污染对生态的破坏并存;地方政府投资与公众的消费能力不足的结构性矛盾凸显。此时,经济秩序与其他的社会子秩序出现分离。随着经济发展水平的提高,公众利益的实现似乎遇到了一个瓶颈。因此,我国出现了高增长与低公共服务水平、环境污染、居民收入差距过大、城乡分割等并存的局面。在多任务委托代理中,地方政府出现了过度重视增长的激励偏差行为,产生了“趋坏(race to the bottom)”的结果。因此,地方公共服务水平的落后并不能完全归咎于中央政府与地方政府的财权与事权的不对称,而是在于现有的激励模式对地方政府产生的激励偏差。因此,在该阶段继续以GDP作为考核地方政府或地方政府官员的指标就不再是最优的。这种模式的激励目标若不改变,激励强度越大造成的激励偏差也就越大,地方发展模式的可持续性就越差。

概言之,在经济发展前期,以GDP作为激励目标,地方政府竞争能够实现地方政府与公众的共容利益。增长与发展的并存占据主导地位。而公众偏好、资源环境等外在约束条件发生变化,地方政府仍按照既有的发展模式,则激励偏差就会进一步加大,出现地方政府与公众利益的排斥。中央政府对地方政府激励目标、激励强度的选择决定了地方发展模式的可持续性。

五、研究结论

中国式政府分权作为一种制度安排实现了我国的高增长,并较好地解释了“增长之谜”。与此同时,这种发展模式的可持续性也受到了巨大挑战。本文以中央与地方政府分权,地方政府与市场主体分权为切入点,从地方政府竞争视角研究地方政府行为。研究结论为,地方政府为增长而竞争的行为导向来自于所面临的激励机制。在财政激励下,地方政府通过扩大财政收入作为中间变量,并借助该手段实现地方政府官员包括政治利益、经济利益以及声誉在内的自身利益。在GDP为中心的考核观下,中国式的地方政府竞争与西方国家的地方政府竞争具有本质的区别。我国的地方政府竞争的行为具有增长导向特征。在地方竞争格局下,地方政府过多地对企业或资本进行保护,而忽视劳动力、农地要素的产权。在经济发展的前期,这种非均衡的产权制度能够实现公众与地方政府的共容利益。随外在约束环境的不断变化,中央政府对地方政府的激励目标、激励强度、激励方向没有相应改变。地方政府竞争带来的增长并没有实现地方政府与公众的共容利益,“排斥性增长”处于主导地位。由此,地方政府竞争带来环境与生态等诸多负面效应。在缺乏公众约束与监督的机制下,地方政府这种行为导向会使激励偏差进一步加大,使经济增长与公众利于产生更多的非共容的利益,成为我国地方政府竞争的负面效应。因此,地方政府为增长而竞争的发展模式具有不可持续性。

转变经济发展方式是我国政府在今后一段时期的中心任务。为此,我国的发展模式应该定位于经济增长的成果能够使全民共享,惠及全体公众。这对我国的可持续发展与和谐社会的建设具有重要的现实意义。而这关键在于中央政府对地方政府作正确的激励。我国的地方发展模式的转变关键在于激励机制与约束机制的选择。一是选择合适的激励目标,既要注重增长,又要关注可持续发展;二是适度的激励强度,弱化经济指标的考核,强化民生指标;三是监督与约束机制,通过引入强有力的公众等监督机制加强对地方政府行为的约束。

[1]Qian,Yingyi and Chenggang Xu.Why Chinas Economic

Reforms Differ:the M-Form Hierarchy and Entry Expansion of the Non-State Sector[J].Economics of Transition,1993,(2):135-170.

[2]Montinola,G.,Yingyi Qian,Berry Weingast,Federalism,Chinese Style:the Political Basis for Economic Success in China[J].World Politics,1995,(48):50-81.

[3]Maskin,E.,Y.Y.Qian,and C.Xu,Incentive,Information and Organization Form[J].Review of Economic Studies,2000,67(2):359-378.

[4]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007,(7):36-50.

[5]杨其静,聂辉华.保护市场的联邦主义及其批判[J].经济研究,2008,(3):99-114.

[6]尼斯坎南.官僚制与公共经济学[M].北京:中国青年出版社,2004.

[7]Qian,Y.and B.R.Weingast.Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives[J].The Journal of Economic Perspectives 1997,11(4):84.

[8]诺 思.经济史中的结构与变迁[M].上海:上海人民出版社,上海三联书店,1994.

[9]奥尔森.权力与繁荣[M].上海:上海世纪出版集团,2005:151-152.

[10]周业安,赵晓男.地方政府竞争模式研究[J].管理世界,2002,(12):52-61.

[11]陈 抗,Arye L.Hillman,顾清扬.财政集权与地方政府行为变化[J].经济学,2002,(10):111-130.

[12]曾祥炎,林木西.产权激励的宏观机制探析[J].求是学刊,2011,(1):64-69.

[13]Breton.A.,Competitive Governments:An Economic Theory of Politics and Public Finance Cambridge,New York:Cambridge University Press 1998.

[14]陶然等.地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思[J].经济研究,2009,(7):21-33.

[15]杨海生,陈少凌,周永章.地方政府竞争与环境政策[J].南方经济,2008,(6):15-30.

[16]祁 毓,李祥云.财政分权、劳动保护与劳动收入占比[J].南方经济,2011,(11):42-53.

[17]杨瑞龙.我国制度变迁方式转换的三阶段论[J].经济研究,1998,(1):3-10.

[18]张 威,吴能全.政绩考核与增长之痛[J].制度经济学研究,2008,(4):87-106.