杜甫诗歌在英美世界之翻译、传播与接受

2012-06-06常呈霞

常呈霞

(河南理工大学外国语学院,河南焦作454000)

杜甫是一位现实主义大师、浪漫主义诗人和人文关怀主义者。他的作品具有极高的史料性、高超的文学艺术性和强烈的人文主义关怀色彩。杜甫是中国古典诗歌的集大成者,杜诗学一直是古典文学研究领域的热点。随着中西文化交流的不断深入,杜甫诗歌在英美世界的传播与接受越来越引起关注[1-4],众多译者在深入研究的基础上翻译的杜诗已经广泛深入到英美文学界、翻译界和学术界,产生了巨大影响。鉴于杜诗在中国诗歌史上举足轻重的地位及其对英美世界产生的深远影响,不断有学者对杜诗的翻译和传播作引介和批评,如对杜诗翻译史的回顾、评论[1-4],对杜诗翻译名家的个案研究[5-8],对杜甫诗歌翻译中的翻译策略、技巧手法的探讨[9-10]。他们以不同的观点,从不同的角度对不同的译作进行研究,取得了不少成果,奠定了杜甫诗歌翻译研究的基础。本文试图从翻译对话角度出发,对杜甫诗歌在英美世界和中国本土传播接受的交流互动进行回顾和评价,进一步探讨如何提升杜甫诗歌在英美世界的影响力,力图在杜甫诗歌研究领域有所拓展。

一、国内期刊杜甫接受史研究发文数量统计

介绍和评析杜甫诗歌在英美国家的翻译与影响对促进中国与西方文化之间的平等交流具有重要意义。笔者将搜集到的国内中文期刊 (包括会议论文集)涉及到杜诗翻译及在英美世界的传播与接受类文章 (2000—2011年)作为研究对象,探讨杜诗在英美世界的传播与接受所取得的重大成就及存在的问题。

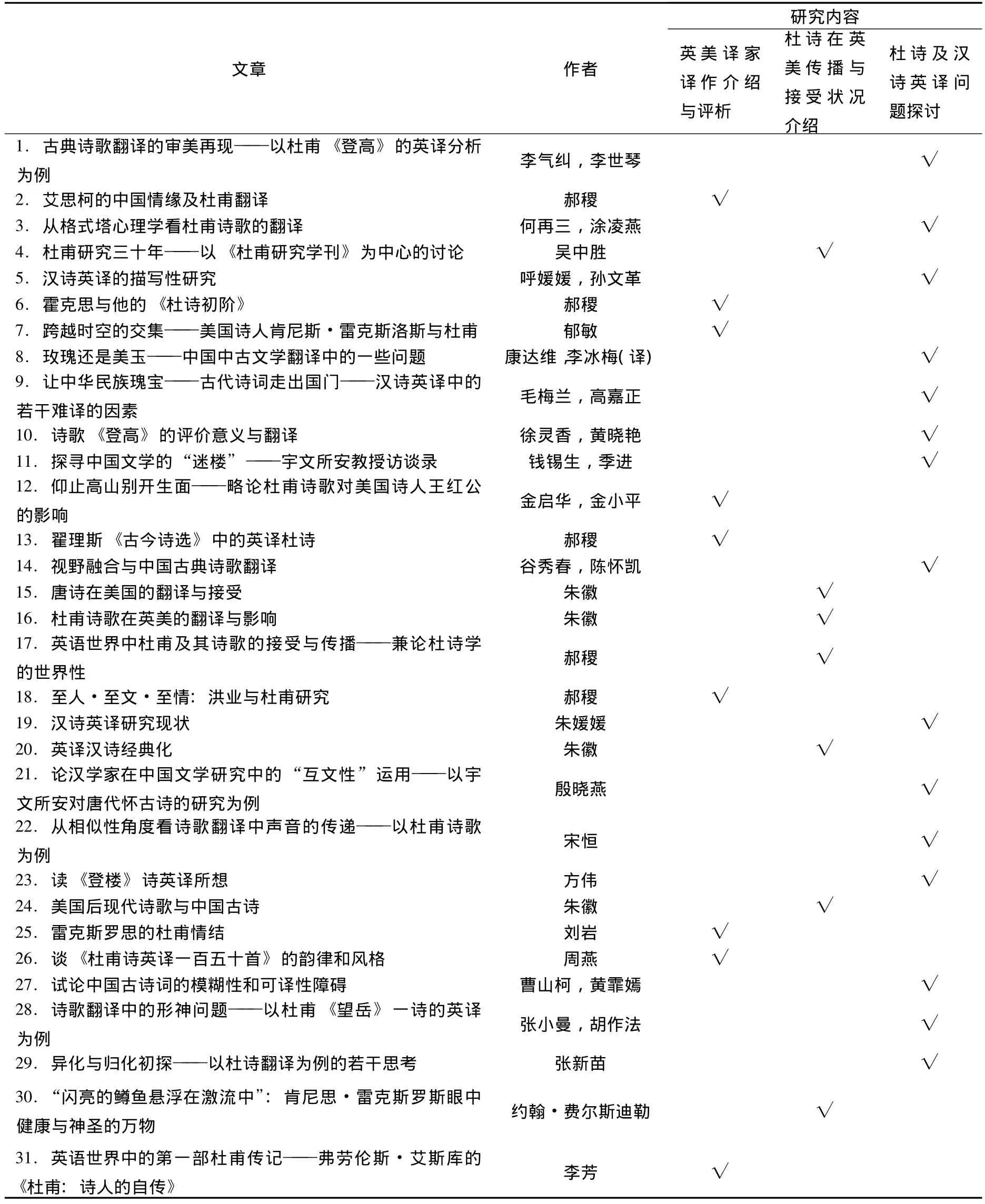

表1 国内期刊杜甫接受史研究

续表1

二、杜诗在英美世界接受史研究要点综述

表1所列的40篇杜诗翻译及在英美世界的传播与接受类文章中,探讨杜诗及汉诗英译问题的文章24篇,占60%;介绍与评析译家译作的文章次之,共计9篇,占22.5%;而介绍杜诗在英美传播与接受状况的文章最少,仅7篇,占17.5%。

首先探讨杜诗及汉诗英译问题。这方面的研究论文数量众多,涉及内容广泛,有的从跨学科的角度探讨杜诗英译及汉诗英译,如表1中所提到的跨文化交际学、格式塔心理学和美学;更多的是从语言学各个层面出发进行讨论,以表1为例,涉及到语言学中的视域融合、互文、帕尔默文化语言学和韩礼德的主位结构等理论,将语言学引入汉诗英译研究,极大地丰富和带动了古典诗歌翻译事业;有的对某一篇杜诗的多种译本进行比较研究,如周艳萍和刘千玲对许渊冲“三美论”的赏析,甘慧慧对诗歌翻译中文体意义的讨论和张新苗对杜诗翻译中异化与归化翻译策略的探讨,这些文章的重点是分析杜诗及汉诗英译中存在的难题和探讨诗歌翻译的策略。需要强调的是,钱锡生和季进访谈宇文所安对中国古典文学尤其是诗歌在英美世界的传播颇具意义;另有著名汉学家康达维用英文撰写、李冰梅译成中文的文章《玫瑰还是美玉——中国中古文学翻译中的一些问题》发人深思,作者对中国中古文学翻译细节考证之细微令人钦佩,对国内译者在汉诗英译中过度用韵观点之犀利令人深思。总之,杜诗及汉诗英译研究的逐渐深入、广泛,从某种意义上可以说明国内学术界、文化界和翻译界愈来愈关注杜诗及汉诗英译在域外的传播接受问题,更加重视其翻译效果。

第二是介绍与评析英美译家译作方面。这方面的研究成果如下:首先是郝稷和李芳对弗劳伦斯·艾思柯作为汉学家翻译杜甫诗歌的介绍和对其代表作《杜甫:诗人的自传》的评析;除此之外,郝稷还介绍了杜诗的其他著名译家,如霍克思、翟理斯和洪业,并对他们的代表译作做了介绍和评析;另有郁敏、金启华、金小平和刘岩探讨了杜诗对美国诗人和著名译家——肯尼思·雷克斯罗斯诗歌创作的影响。该方面的研究与姚振军、王卉[11]对国内译家译作翻译批评文章所作的统计相比,论文数量过少,对英美译家翻译理论方面的探讨不够深入,还不足以影响杜诗英译研究的发展,不具备翻译批评文章所应有的导向作用。

第三是杜诗在英美传播与接受状况研究。表1表明,除了约翰·费尔斯迪勒用英文撰写的文章探讨杜诗对美国诗人和著名译家——肯尼思·雷克斯罗斯诗歌创作的影响、吴中胜[12]在文中用较少篇幅评述了域外杜诗研究现状之外,该方面的研究主要集中在郝稷和朱徽两位学者,郝稷在《英语世界中杜甫及其诗歌的接受与传播——兼论杜诗学的世界性》一文中回顾并评论一个多世纪以来杜甫及其诗歌的接受与传播的三个阶段;朱徽对杜诗在英美传播与接受进行了综述并对英译杜诗经典化进程和对英诗创作的影响方面也有专门论述,并于2007年出版了专著《中国诗歌在英语世界——英美译家汉诗翻译研究》,极大地丰富了杜诗在英美传播与接受状况研究成果。但令人遗憾的是,该方面研究对杜甫诗歌在英美世界与中国本土传播接受的交流互动方面鲜有论述,不利于以唐诗为代表的中国古典文学“走出去”。

三、杜甫诗歌之“走出去”

在中国古典文学中,诗歌的成就最大,它始终占据着首要位置。中国文学译成西方文字,最早也是从诗歌开始的。诗歌在英语世界的翻译与接受有着悠久的历史和丰硕的成果,产生了巨大影响,对沟通并促进中国与英美在文学与文化方面的交流发挥了重大作用。翻译在杜诗进入英美文学界中具有重要作用,郝稷认为可以进一步演绎雅各布森将翻译分为语内翻译和语际翻译的观点,“从广义上将传统的杜诗阐释视为语内翻译,将杜诗的英译或者其他语言的翻译视为语际翻译,这样就创造了二者对话的条件”。早在本世纪初期,国内就不断有学者将俄国文艺学家米哈伊尔·巴赫金的对话理论引入翻译领域,论证翻译具有对话本质。目前,翻译的对话性已广为人们接受;翻译本身就是一种对话,是建立在主体间对话关系和双向互动基础之上的共同活动。对话精神视域下的翻译观包括翻译过程中译者与作者、作者文本、译者文本、读者之间以及历史与现实之间的对话与交流[13]。对话性的翻译观具体到本文所讨论的杜诗研究,指的是国内在新时期对杜诗的阐释与杜诗在英美世界的传播接受之间的对话,即如何运用一种多元化、对话性和争辩性的翻译观来激发杜甫诗歌在新世纪的生机和活力,促进中国与英美在杜诗学方面的交流。

传统的杜诗阐释对新世纪杜甫诗歌在国内的传承起到了奠基性的作用,杜诗的英译及在英美的传播与接受进一步提升了杜甫诗歌的影响力,如果能加强两方面的交流互动,势必能够促进杜诗学的进一步发展。在此,笔者通过树立正确的“走出去”译介观、加强杜诗学国际交流力度两个层面探讨如何提升杜甫诗歌在英美世界的影响力。

自从对外文化交流被提到国家战略高度之后,在国内的文化界、文学界和翻译界越来越多的人关注“中国文化走出去”的现状和效果问题。具体到本文所探讨的杜诗如何更好地“走出去”,笔者认为首先应该调整民族主义的狭隘观念,能够胸怀世界,充分认识到杜甫诗歌“如果不能借助语内或语际的翻译与当代诗学保持同步,为当代读者所接纳,它就无法参与今日世界文学的发展,也无法成为未来全世界共同的文化遗产”[14]。至于杜甫诗歌翻译的实际操作问题,诚如15位成就斐然的翻译家在2010年接受上海《采风》杂志就“文化走出去”专访中所说:“就目前来说,应该在主要依靠中国人自己从事典籍外译的前提下,适时、适量地邀请适当的欧美专家和学者参加并帮助我们的翻译活动,尽可能提高我们的翻译质量,一方面取得欧美读者的认可,另一方面也影响、改变欧美读者的阅读心态。”

为了更有效地向英美世界传播以杜诗学为代表的中国传统文化,政府部门和国内文学界、翻译界倾注了很多心血。如在中国社会科学院和北京外国语大学、苏州大学、华东师范大学等高校设立的海外汉学研究中心,作为沟通中外汉学研究的重要渠道,使国际专家得以广泛密切地交流,较好地促进了中国文化的对外传播和国际交流。截至2011年,中国英汉语比较研究会已在全国举办了6届典籍英译研讨会,对提高典籍英译质量、积极推动中国优秀文化的海外传播做出了巨大贡献。另一方面,我们似乎应该更多关注英美世界进行杜诗学研究的学者和汉学家的译作和研究成果。一些学术期刊如《杜甫研究学刊》、《名作欣赏》、《古典文学知识》和《中国比较文学》等作为杜诗学研究学者交流的平台,刊发了大量国内学者的研究文章。根据笔者在本文表1的统计结果,杜甫诗歌在英美国家的文化界、文学界和翻译界传播接受研究的译介、评论之类的文章数量较少,论述面较窄,不够深入。另外,笔者建议在开展杜诗英译研究时应该更多关注英美国家一些高校的汉学研究中心的研究成果,如朱徽在文章中提到的美国布朗大学等联合开发的超媒体语料库 (hypermediacorpus),在杜诗英译方面对同一首杜诗就可以搜索出20多种译文,想必对研究者进行译文比较研究大有裨益。

在新时期,为了更好地传承和发展杜甫诗歌翻译研究,我们需要关注国内学者和英美世界进行杜诗学研究的学者以及汉学家的译作和研究成果,考察杜甫诗歌翻译在英美世界的接受效果,采用有效策略在英美世界传播杜甫诗歌文化。笔者回顾、评价了杜甫诗歌英译在英美世界的传播接受现状,并针对杜诗学未来的发展和具体实践做了简要评述,提出了一些建议,以期抛砖引玉,为提升杜甫诗歌在英美世界的影响力、促进以杜诗为代表的中国传统文化传播略尽心力。

[1] 朱徽.唐诗在美国的翻译与接受 [J].四川大学学报,2004(4):84-89.

[2] 朱徽.杜甫诗歌在英美的翻译与影响 [C] //汪榕培,门顺德.典籍英译研究:第3辑.长春:吉林大学出版社,2007:8-13.

[3] 朱徽.中国诗歌在英美世界——英美译家汉诗翻译研究 [M].上海:上海外语出版社,2007.

[4] 郝稷.英语世界中杜甫及其诗歌的接受与传播——兼论杜诗学的世界性 [J].中国文学研究,2011(1):119-123.

[5] 郝稷.至人·至文·至情:洪业与杜甫研究 [J].古典文学知识,2011(1):102-111.

[6] 朱徽.美国后现代诗歌与中国古诗 [J].外国文学,2003(5):85-90.

[7] 朱徽.英译汉诗经典化 [J].中国比较文学,2007(4):21-28.

[8] 郁敏.跨越时空的交集——美国诗人肯尼斯·雷克斯洛斯与杜甫 [J].名作欣赏,2011(11):151-157.

[9] 徐灵香,黄晓燕.诗歌《登高》的评价意义与翻译[J].宜春学院学报,2011(3):114-117.

[10] 李气纠,李世琴.古典诗歌翻译的审美再现——以诗歌《登高》为例 [J].湖南学院学报,2009(4):31-35.

[11] 姚振军,王卉.《典籍英译研究》中的翻译批评研究[C] //汪榕培,门顺德.典籍英译研究:第4辑.北京:外语教学与研究出版社,2008:462-468.

[12] 吴中胜.杜甫研究三十年:以《杜甫研究学刊》为中心的讨论 [J].杜甫研究学刊,2011(1):93-102.

[13] 王志坚.对话理论视域下的翻译观 [J].重庆交通大学学报,2009(5):135-141.

[14] 王柏华.论中国文学之“走出去”——也谈今天我们该如何纪念杨宪益先生 [J].东方翻译,2011(1):4-9.