现代汉语 “手”的多义性及其认知动因探究

2012-06-06杜艳青

杜艳青

(山东师范大学国际交流学院,山东济南250014)

认知语言学是近年来兴起的与哲学、心理学等学科密切相关的解释性学科,它立足于认知层面,试图为语言现象寻求更多更深的新解释。认知语言学突破了传统的概念范畴与客观世界机械对应的观念,以人的经验为本,从心理意识的层面观照语言系统,探求语义变化的动因,指明了意义或句法结构等语言现象形成的本质。认知语言学对于语言研究中的解释工作具有重要意义,因而受到当今语言研究者们的关注。

从词语认知类型来看,“手”属基本等级范畴词,但从词义结构来看,汉语“手”表现为复杂的多义结构,如表人体部位的“双手”,表物的“扳手、扶手”,表人的“新手、歌手”,表技艺的“练练手”,表手段的“留一手”等等,从认知角度对“手”进行分析,可以发现其多义系统各义项之间的联系,以及词义引申演变的动因,从而在一定程度上揭示人们的基本认知思维方式——隐喻(metaphor)和转喻 (metonymy)。

隐喻和转喻是认知语言学所强调的两种思维方式。1980年,Lakoff和Johnson发表了《我们赖以生存的隐喻》,把隐喻、转喻从修辞学层面上升到了认知层面,引起了西方学者对隐喻研究的热潮。在这本书中,Lakoff和Johnson认为隐喻、转喻绝非仅为个人的、特殊的修辞方式,仅存于诗歌小说中,而是一种体现了人类认知的普遍规律,是人们认知的一种手段。转喻、隐喻是把具体的、易于理解的、已知的概念替代或映射到抽象的、不易理解的、未知的概念上[1]。他们认为隐喻是从一个概念领域向另一个概念领域映射的结果。它根据的是概念之间的相似性。而转喻是通过个别事物替代某类相关事物。它根据的是概念之间的邻近性。陆俭明、沈阳也指出:隐喻是两个相似认知模型之间的投射,转喻是两个相关认知范畴 (属于同一认知模型)之间的‘过渡’;投射是一种突变,过渡是一种渐变;隐喻的来源域要具体,转喻的来源域要显著[2]。

本文旨在利用国内外认知语言学理论,对汉语“手”进行全面系统分析,从而归纳出“手”的语义范畴和认知模式,以期通过个体词的研究展现汉语词汇的某些共性特征。

一、现代汉语“手”的语义分析

词汇义大致可以分为本义和引申义。

(一)本义

东汉·许慎的《说文解字》对“手”的解释是“拳也。象形。”从金文和篆文的写法上看,“手”像伸开五指之形。 《现代汉语词典》中对“手”的义项的解释是“人体上肢前端能拿东西的部分”。由此可见“手”的最初意义是具体的,指人的身体部位之一,这是“手”的本义。根据赵倩所述:人体名词的语义取象特征主要有“形貌”、“位置”、“功能”三种类型[3]。那么“手”的形貌特征是像伸开五指之形,其位置特征是位于上肢前端,其功能特征是能拿东西。这些语义取象特征是人类对手的基本认知,它成为词义演变中起始、传承和递变的基础。

在语言的发展过程中,人们通过对“手”的具体的认知,逐渐用与其取象特征相关或相似的事物生成新的义项,于是“手”的词义出现了引申现象,由单义词逐步演变为多义词。但是这些义项不是随意产生的,而是遵循着某种意义关联,逐步引申发展而来的,下面分别述之。

(二)引申义

(1)以“手”隐喻形貌与手相似、或形貌与功能均与手相似的物体。

a.指形貌似手的物体。例如“佛手 (瓜)”

b.指动物前肢或动物前部伸出的感触器官。例如 (章鱼的)触手、(红烧)猪手

c.指形貌、功能似手的工具。例如 (机器人的)机械手、扳手

这类引申意义体现了人类的隐喻思维。隐喻根据的是概念之间的相似性,是从一个概念领域向另一个概念领域映射。人们给事物命名的时候,并不是凭空想象,毫无依据的,往往采用“近取诸身”的原则。人类最先了解的是自己的身体,于是往往将新事物与自己的身体进行比较,在发现了二者之间的某种相似性的基础上进行隐喻命名。“手”的义项 (1)(引申义)就是利用与“手”的形貌或功能相似性来命名非人实体。

手→佛手、触手、扳手

人体部位(形貌或功能相似)→非人实体 (相似性)

(2)以“手”转喻与手有关的、手所把持的物品的部件。例如:(门)把手、(楼梯)扶手、(抽屉上的)拉手、(包的)提手。这类引申意义体现了人类的转喻思维,Lakoff和 Johnson认为:“我们用一个实体去指另一个相关的实体就称为转喻。”隐喻和转喻的不同之处在于:隐喻侧重于两个范畴之间的相似性,转喻侧重于两个范畴之间的相关性。在上述词语中,“手”用来转喻一些具体物体的部位或部件。它们有一个共性,这些事物都是“手所把持的部位”。人们利用这一隐含义素,建立了“手”与上述物品的部位或部件之间的关联。

手→扶手、把手

人体部位 (手所把持的部位)→ 物品的部件(非人实体)(相关性)

(3)“手”转喻为人。人类用手劳动或从事某种活动,这是手的功能性特征。这种功能性的特征进一步凸显,于是以“手”代指具有技能或从事活动的人。

a.指从事某种具体职业技能或活动的人。例如:歌手、水手、舵手、枪手、小提琴手、操盘手、升旗手、二传手、扒手、打手、凶手、刽子手。

b.泛指跟职业技能有关的某类人、不固定职业。例如:对手、助手、选手、副手、帮手、一把手、多面手。

c.形容词+“手”,用于描述掌握技能的状态。例如:高手、能手、好手、巧手、老手、新手、生手、快手。

这种由人体部位“手”来代指“人”的意义是局部代整体,是转喻的结果,是在一个认知域中用“A”来指称与“A”有关的“B”的语言现象。Lakoff认为:“转喻是一种基本认知特性。人们极为普遍地采用事物某一个容易理解或是容易感知的方面去代表事物整体或是事物的另一个方面或是其自身的一部分。”[4]手的主要功能之一是从事某项技能、活动,因此用此“显著特征”来转喻跟技能、活动有密切关联的人。

手→水手、对手、高手

人体部位 (局部)(功能性显著特征)→人(整体)(相关性)

(4)“手”隐喻为技能、手段。

a.指技能。例如妙手回春、手到病除、眼高手低、手生、平手、练练手。人施展一种技能需要用手来操作,渐渐地,“手”就跟技能、手艺、技巧联系在一起。由从事技能的“手”到具有技能的“人”再到人掌握的“技能”,由此实现了“手”这个具体的认知域到“技能”这个抽象的认知域之间的跨越和映射,因此这里的“手”是隐喻的认知结构。

b.指手段。例如:心狠手辣、心慈手软、下毒手、黑手。(“黑手”中“手”也可指人)上面提到以“手”喻指“手艺、技能”,这一意义进一步引申出“手段”、“计策”、“诡计”等意义。于是,“手”为源域,“手段”或“计策”为目标域的隐喻就产生了。其引申轨迹如下:

手→水手、对手、高手→手到病除→心狠手辣

(从事技能的)人体部位→ (从事技能的)人→技能 (抽象)→手段 (抽象)

(5) “手”引申做量词。 “手”做量词跟技能、手段义有关联。例如“他有一手绝活。” “他烧得一手好菜。”“他写得一手好字。”“没想到他还真有两手!”“留一手!”。

汉语的量词多从名词、动词、形容词转化而来。“手”做量词的引申轨迹如下:

手→手生、手软→一手绝活、留一手

人体部位 (名词)→技能、手段 (抽象名词)→ (量词)

(6)“手”转喻指动作。例如手重、手轻、手快、手慢、手勤。

这个义项属于施事——行为/经历认知框架。“手”是动作的施事工具,由具体施事转喻由施事发出的动作行为。

手→手重

人体部位 (名词,施事工具)→动作行为

(7)“手”转喻指动作行为方式,表示亲手。例如:手稿、手记、手迹、手令、手抄 (本)。

手具有做事的功能,是做事的工具。在古代汉语中,手可以置于动词之前,做修饰限定动词的副词,表示动作行为的发出者是自己。例如明归有光《项轩志》:“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也。”其中的“手植”指亲手种植。在现代汉语中,“手”作为名词复合词的前构词语素,表示“亲手”义。这个义项也属于施事——行为/经历认知框架。“手”是动作的施事主体,由具体的施事主体引申出抽象的动作行为方式,“手”的词义更加抽象化。

手→手稿、手迹

人体部位 (名词,施事工具)→亲手 (抽象的动作行为方式)

(8)“手”隐喻为对人或事物的拥有、持有的状态。例如到手、得手、接手、经手、倒手、转手、脱手、失手。

a.在古代汉语中“手”可以做动词,有“执持”义。如《左传·庄十三年》中:“曹子手剑而从之”,“手”的这个动词义项在古代汉语中常见,在现代汉语中几乎已经消失了,只有在某些固定结构中还保留着,如“人手一册”中的“手”即为动词,“拿”的意思。“手”由表人体部位的名词引申出表示“拿”的动作义,这是一种相因引申的结果,体现了人类的转喻思维。因为手可以用来拿物品,完成“执持”的动作,通过这点关联性而赋予其“执持”的动作义。

b.词义进一步发展,某物拿在手中就意味着拥有,于是,通过思维的隐喻,“手”的持物的动作义进一步引申出“对事物的拥有、持有”义。

手→人手一册→到手

持物的工具 (实体)→持 (动作)→拥有的状态 (抽象义)

(9)数词+“手”表示次序。数词+“手”表示次序跟“持有、拥有”义有关联。例如:清钱大昕《弈喻》:“甫下数子,客已得先手。”现代汉语中也有“第一手资料”、“二手货”。“手”表示次序其引申轨迹如下:

手→人手一册→得手→二手货

(用于把持的)人体部位→把持 (具体动作)→持有状态 (抽象义)→ (持有的)次序 (抽象义)

(10)“手”常与方位词结合使用,隐喻为掌控的范围。例如:

a.约翰·米勒被英国当局任命为5人特工小组的负责人,他的手下有3名英国人和1名美国人。(北大CCL语料库)

b.现在他已逃不出我们的手心。 (北大CCL语料库)

人们在劳动中都是用手操纵各种器械,因此,手在很多时候处于支配地位。所以,“手”隐喻出“控制”、“掌握”义。这也是因为“手”的语义取象的“功能”特征突出,其引申义源于“功能”。

手→手下、手心

(操控动作的)施事 (操控功能)→操控的范围

(11)“手”隐喻为经济状况、消费状况。

a.“手”+头:隐喻为经济状况。例如:她当时手头紧,根本拿不出多余的钱来。(北大CCL语料库)。

再例如:手头宽裕些后就每月给家里寄钱。(北大CCL语料库)

b.“手”和形容词搭配使用,隐喻消费状况。例如:结婚之前大手大脚,结婚之后,生了孩子,就变得十分节俭。(北大CCL语料库)

钱财一般由手中消费出去,于是汉语就以“手”这个具体的身体部位来隐喻抽象的经济状况、消费状况。

手→手头紧、大手大脚

施事主体 (花钱动作)→经济状况、消费状况 (抽象义)

(12)以“手”喻指小巧而便于拿的性质属性。例如:手册、手帕、手枪、手机、手鼓、手电筒。

手比较小巧,能够把握的物品体积也都比较小,因此在人类的思维模式中,当人们看到小巧、可拿在手中、便于携带的物品时,“手”的特点就会凸显出来。其中“便于拿的”属于相关性,“小巧”属于相似性,因此这个义项既有转喻,又有隐喻,是在转喻的基础上进一步隐喻的认知思维结构。

手→手枪、手机

人体部位 (实义)→小巧而便于拿的性质或属性 (抽象义)

(13)“手”和表示方位的词一起使用,表示方位、范围等空间范畴。例如:

a.坐在我左手边的这位是中国红楼梦学会的副会长。(北大CCL语料库)

b.你要的那张画,不在手边,等找出来给你。(北大CCL语料库)

前面提到“手”的语义取象特征主要有“形貌”、“位置”、“功能”三种类型。“手”隐喻为方位、范围,主要源于“手”的位置特征。手虽然并不位于人体的上部,也不在人体的中心,但却是人身体的尽头和端点。按照认知习惯,事物的两端最容易引起人关注,因为这些部位有明显的空间标记和边界,因此手的位置具备显著性。由手的端点位置的显著性隐喻出表示“边”或“面”的方位范畴。再者“手”所及范围极其有限,因此隐喻出离身体较近、伸手可以够到的空间范围。

手→手边

人体部位 (具体)→方位、范围 (空间范畴)

(14)“手”和表示方位的词“头、边”一起使用,表示目前、现在的时间范畴。例如

a.见到我,他立即停下手边的工作,热情地招呼入座。(北大CCL语料库)

b.在书架上为手头正在进行的工作保留一个“专用区”。(北大CCL语料库)

c.我其实手头正有些事在忙。(北大CCL语料库)

“手”由近距离的空间范畴进一步抽象引申出表示目前、现在的近距离的时间范畴。赵倩指出“时间和空间是顺序相连的两个语义范畴。时间结构是对空间结构的仿建。人体名词的时间范畴引申义都是对人体空间位置结构抽象和模拟得到的。

手→书不在手边→手头正在进行的工作

人体部位 (位置隐喻)→方位、范围 (空间范畴)→目前、现在 (时间范畴)

(15)除以上义项之外,通过动词+“手”表示的具体动作还可以喻指许多抽象的概念,本文不作详细讨论。例如:

a.隐喻动作行为的开始或结束。如出手、动手、下手、着手、插手、住手、罢手、放手、交手、洗手不干、甩手不干。

b.隐喻人的关系。如分手、携手、联手、握手言和、牵手一生。

c.隐喻处事方式。如束手束脚、缩手缩脚、放开手脚。

d.隐喻事物的状态,做形容词。如抢手、缠手、拿手、棘手。

手是人体活动能力最强、最灵活的器官之一,科学家经过研究指出,人的双手能够变幻出约70万种不尽相同的动作和姿势。正因为如此,跟“手”有关的动作的词汇数量非常多,很多发生了词义引申现象。赵倩将与认知特性相关的、词义中最为突显的语义取象特征,称为词义的“强势特征”。强势特征是词义发展的主要依据,也是最具原型性的词义特征,在引申义中显现的机会最多;“手”是人从事行为活动的认知典型,语义取象的“功能”特征是其词义的“强势特征”,因此上述“手”的引申义都和手的“动作功能”有关,由手的具体动作隐喻抽象的概念。

二、现代汉语“手”的语义范畴

赵倩认为:人体名词引申义所属的语义范畴共有11个,分别是:人体构件;人;非人实体;抽象事物;思想感情;行为活动;空间方位;时间;性质;计量单位;虚义范畴。本文采取其语义范畴分类法分析、归纳“手”的语义范畴如下:

人体构件范畴:“手”的本义;

非人实体范畴:共有2个义项,分别是:义项(引申义)(1)(扳手)和义项 (2)(扶手);

人的范畴:义项 (3)(歌手);

抽象事物范畴:共有5个义项:义项 (4),手段 (心狠手辣);义项 (8),拥有 (到手);义项 (10),掌控范围 (手下);义项 (9),次序(二手货);义项 (11),经济状况 (手头紧)。

计量单位范畴:义项 (5)(一手绝活);

动作行为范畴:义项 (6)(手重);

性质范畴:义项 (12),小巧而易于拿的 (手机);

空间范畴:义项 (13)(书不在手边);

时间范畴:义项 (14)(手头正有些事);

虚义范畴:义项 (7),亲手 (手稿)。

由以上看出,“手”的意义共涉及10个范畴,其引申义分布在9个语义范畴中,这说明“手”的语义范畴分布极广,跨域引申的幅度很大,是引申力极强的人体部位词。其强引申力的认知动因,是因为“手”既是肢体的端点,也是发出动作的功能主体,同时又具有形貌特征。“手”同时具有一种以上的认知显著性,因此其引申及跨域范围更广。在“手”的引申义中, “手”的语义取象的“功能”特征尤其突出,“手”的14个引申义中有12个跟“功能”有关,占到该词引申义总数的85.7%。“手”的引申义涉及的9个范畴中有7个范畴跟“功能”有关,是明显的“功能”特征凸显型人体部位名词。

另外,我们发现,“手”没有向“思想感情”范畴引申的义项,这是因为人们认为“手”作为劳动工具不产生思想感情。“思想感情”主要来自内脏器官“心、肝、肠”等,例如“心”的13个引申义中,有5个属于“思想感情”义。

三、总结和思考

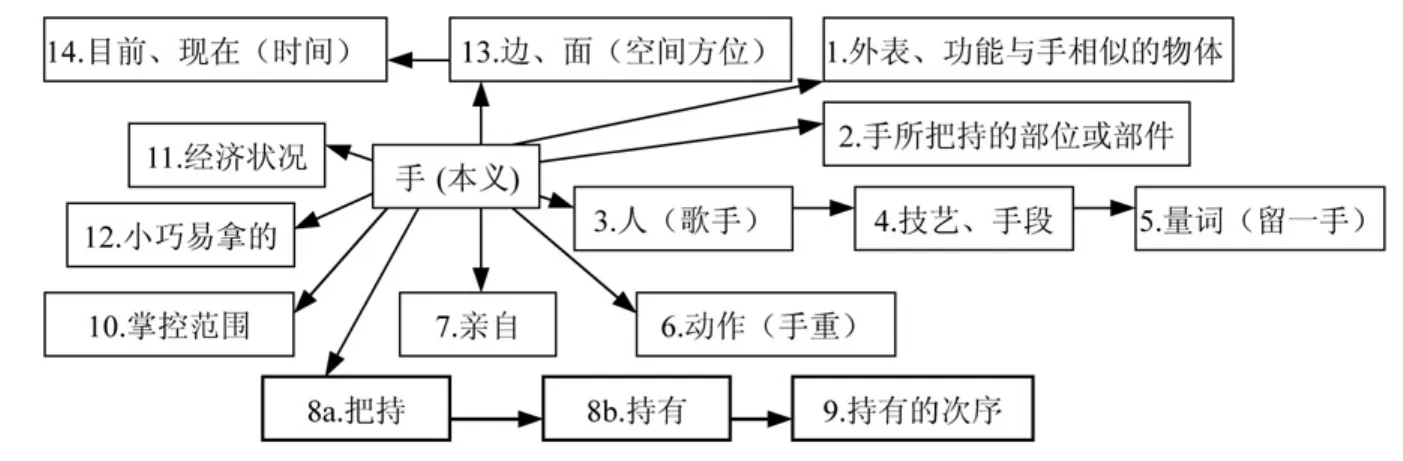

根据索绪尔的观点,汉语“手”的本义具有任意性的特点,音和义之间没有任何认知的必然联系。通过前面分析我们发现其引申义则不是无因可循的。如下图所示,在“手”的词义体系内部,词义发展确实存在着一定的规律性。“手”的意义演变总体呈现出以辐射为主,交织着连锁型的演变方式。“手”的各个义项以隐喻和转喻为主要方式,连结成一张多核的相关语义网。

“手”的14项引申义中,体现“手”的转喻认知方式的有4项,分别是:义项 (2),手把持的部件 (扶手);义项 (3),人 (歌手);义项(7),动作 (手重);义项 (8),亲手 (手稿);

体现“手”的隐喻认知方式的引申义有9项,分别是:义项 (1),外貌、功能像手的物 (扳手);义项 (4),技艺、手段 (手到病除、心狠手辣);义项 (5),量词 (留一手);义项 (8),持有 (到手);义项 (9),次序 (二手货);义项(10),掌控范围 (手下);义项 (11),经济、消费状况 (手头紧);义项 (13),空间方位 (左手边);义项 (14),现在、目前 (手头正有些事)。

义项 (12),小巧易拿的:既有转喻认知也有隐喻认知,是在转喻基础上的隐喻认知。

可以看出,“手”的词义扩展方式主要靠的是隐喻和转喻认知思维模式,其中以隐喻居多。世界上的事物是普遍联系的,存在着某种相似性和关联性。人们正是在发现了事物之间这种相似性和关联性的基础上,运用隐喻和转喻思维进行高度概括,才形成了具有丰富内涵的汉语词汇语义系统。

[1] LAKOFF,GEORGE,MARK JOHNSON.Metaphors We Live By[M].Chicago:The University of Chicago Press,1980.

[2] 陆俭明,沈阳.汉语和汉语研究十五讲 [M].北京:北京大学出版社,2004.

[3] 赵倩.汉语人体名词词义演变规律及认知动因[D].北京:北京语言大学,2007.

[4] LAKOFF,GEORGE.Women,Fire and Dangerous Things:what categories reveal about the mind.[M].Chicago:The University of Chicago Press,1987.