安徽省生产性服务业集聚研究

2012-05-25齐柳柳

齐柳柳

(安徽财经大学 国际经济贸易学院,安徽 蚌埠 233041)

集群是产业发展到一定阶段的产物,马歇尔是最早系统研究产业集聚现象的经济学家,他认为集群的根本动因在于获得外部效应.20世纪,从世界范围内来看,制造业集聚是主导,世界上比较大的制造业集聚中心包括美国的底特律汽车业集聚、德国的普姆沙伊德工具制造业集聚、日本的东京都大田地区的金属制品业集聚等.20世纪70年代以来,由于服务业在经济中的重要性逐步上升,服务业集聚也受到了国内外经济学家越来越多的关注.但是,国内文献对生产性服务业集聚的起步较晚.上海在全国率先提出了现代服务业集聚区的概念,并对其内涵进行了充实和发展.

本文首先介绍生产性服务业的内涵及特征,分析安徽生产性服务业的发展现状,并提出发展对策,从而促进安徽生产性服务业更好的发展,提升安徽经济发展的整体水平.

1 生产性服务业的内涵及特征

1.1 生产性服务业的内涵

生产性服务业的概念最早是由Greenfield(1966)提出,是基于对服务业或服务部门的功能性分类,经由Browning和Singelmann(1975)的发展而得到深化.程大中(2006)认为,对生产性服务业的定义应该从内涵与外延两个方面着手.生产者服务在其理论内涵上,是指市场化的非最终消费服务,即作为其他产品或服务生产的中间投入的服务.在外延上,生产性服务是指相关的具体产业(产品)与贸易.一般认为,生产性服务业是与制造业直接相关的配套性服务业,是从制造业内部的生产服务部门派生出来后独立发展起来的新兴产业,其主要功能是通过贯穿企业生产的上游、中游和下游诸多环节,为生产过程的不同阶段提供服务性产品.

西方发达国家一般把生产性服务业分为金融、保险、不动产和商务服务业四大类.香港贸易发展局则把生产性服务业的范围作了扩展,划分为专业服务、信息和中介服务、金融和保险服务以及与贸易有关的服务等类别.上海市经委则将生产性服务业划分为资本服务类、会计服务类、信息服务类、经营组织类、研发技术类、人力资源类、法律服务类等七大类别.此外,在关于服务业的研究中有学者提出了现代服务业和现代生产性服务业等概念,认为现代服务业就是现代生产性服务业,是为生产、商务活动和政府管理而不是为最终消费提供的服务行业.

1.2 生产性服务业的特征

生产性服务除了具有与服务相同的特征(相对于有形产品而言生产服务是无形的)外,还具有以下几个一般特征:生产性服务是中间投入品(intermediate inputs);生产性服务具有知识密集的特点,交易一般涉及知识的交换,这种知识是由提供者经过前期的投资积累起来的;生产性服务业具有集聚经济的特征.

1.2.1 中间投入特性

生产性服务业区别于其它类型服务业的最本质特征是中间投入特性,也就是说生产性服务业具有较强的产业关联性.生产性服务业是一种中间投入,其作用主要在于提高生产者的生产效率.它与制造业的关系很密切,有些服务业就是逐步从制造业中逐渐分离出来的,本来就属于制造业生产过程中的一个环节.因此生产性服务业的发展能带动许多部门的发展.

1.2.2 知识密集

OECD认为知识经济是建立在信息科技基础上的服务型经济,包括制造业中的高科技工业和知识密集型的生产性服务业.现代生产普遍具有迂回化和专业化的特点,生产的每一环节都需要专业人员进行规划、整合、控制、评估等工作,生产性服务业所提供的正是这种知识密集型的专业性服务,这也是其与传统服务业相区别的重要特征.

1.2.3 集聚经济

在经济全球化的背景下,生产性服务业主要分布在全球一些主要城市,尤其是所谓的“全球城市”.因此,与制造业类似,生产性服务业也具有集聚经济特征,并且生产性服务业更倾向于城市化经济.即随着城市规模的增加,生产性服务业成本相应下降,城市规模越大,生产性服务业越发达.

2 安徽省生产性服务业集聚的发展现状

2.1 安徽省生产性服务业的发展现状

安徽省是临江近海的内陆省份,毗邻江浙一带,地处长三角腹地,居中靠东,在经济发展过程中具有明显的地理优势.并且,安徽省具有以高速公路、铁路、航空为支撑的发达的交通网络,其中蚌埠作为交通枢纽,在区域经济格局中占有十分重要的地位.

本文把安徽省的生产服务业确定为交通运输及仓储业、邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务和地质勘察业,这其中既有传统服务业,也包括现代服务业.

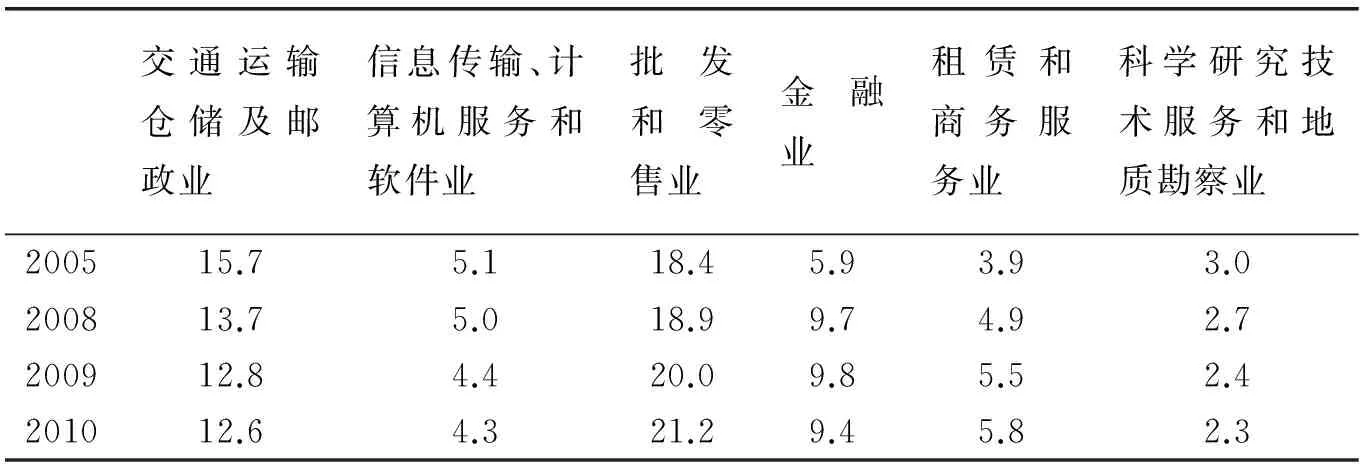

表1 2005—2010安徽生产性服务业占第三产业的比重

(数据来源:《安徽省统计年鉴》,2005—2010)

由表1可知,安徽省生产服务业中,传统服务业如交通运输仓储及邮政业、批发和零售业占第三产业的比重较大,金融业、租赁和商务服务业等现代服务业占第三产业的比重偏低,但呈现出逐年上涨的趋势,除科学研究技术服务和地质勘察业所占比重有所下降外.

表2 2006—2010年安徽生产性服务业占GDP的比重

(数据来源:《安徽省统计年鉴》,2005—2010)

由表2可知,安徽省生产性服务业对GDP的贡献不是很大,还处于初级阶段,有进一步增长的潜力.其中,传统生产性服务业所带来的GDP增长要大于现代生产性服务业.

2.2 安徽生产性服务业集聚程度的计算

产业集聚度的测量有多种方法,由于测算对象、内容、角度等的不同,导致不同的方法对同一地区同一行业集聚度的测算结果会不同.常用的测量集聚度的指标包括行业集聚度(CRn)、基尼系数、赫芬达尔指数、区位熵等几种.受数据等其他因素的限制,本文将采用空间基尼系数这个指标来测算安徽生产性服务业的集聚程度

空间基尼系数最早是由克鲁格曼于1991年提出,其计算方法如下:

G=∑(si-xi)2

其中,G为空间基尼系数,si为i地区某产业就业人数占全国该产业总就业人数的比重,xi为该地区就业人数占全国就业人数的比重.空间基尼系数比较了某个地区某一产业的就业人数占该产业总就业人数的比重与该地区全部就业人数占总就业人数的情况.0≤G≤1.系数越大,表明该产业在地理上的集聚程度越高.这种方法更多的是从行业的角度出发,衡量某个具体行业在各个地区的集聚程度,计算比较简单直观.

表3 2005—2009年安徽生产性服务业空间基尼系数

(数据来源:《安徽省统计年鉴》,2005—2010)

由表3可知,相对于传统服务业,金融业、租赁和商务服务业等现代服务业集聚比较明显.总体而言,安徽生产性服务业在空间上集聚特征并不明显,有必要进一步提高生产性服务业的集聚程度,促进安徽生产性服务业的发展,从而有利于提高安徽经济的发展水平.

3 安徽省发展生产性服务业集群的必要性及建议

产业集群能够提高区域经济的发展,这已经被绝大部分经济学家所认同.生产性服务业的集聚可以使人力、知识、资本、信息等产生集聚,降低企业的交易成本、深化分工、培育产业差异化竞争优势、增强自主研发能力和创新优势、支撑制造业和其他服务业的发展、升级.世界经济发展的实践表明,生产性服务业的集聚发展与经济发展和产业升级演变具有高度的关联性,在推动经济整体发展方面有着无可替代的作用.

3.1 安徽发展生产性服务业集群的必要性

3.1.1 生产性服务业集聚促进了安徽省制造业的转型升级

由于生产性服务业集聚区内产业关联度强,有利于整个社会服务网络的形成,具有资源共享、服务贡献、规模经济的特点.因此,可以降低物流成本,起到加快资金流、信息流等作用,为安徽省制造业升级转型创造必要的外部基础条件.

3.1.2 生产性服务业集聚有利于安徽省经济增长方式的转变

生产性服务业集聚区是产业集聚、集约用地、提高效率的典范,通过合理布局和有效开发生产性服务的功能,有利于提高安徽的自主创新能力,实现经济增长方式的转变.

3.1.3 生产性服务业集聚有利于提高安徽的区域竞争力

区域内的生产性服务企业之间通过分工与合作而结成稠密的区域网络组织,共同面对快速变化的外部市场环境和技术条件,同时区域内部企业生产率不断提高,创新活动不断涌现,从而呈现出很强的竞争优势.伴随着安徽制造业竞争力的提高和第三产业的升级,为生产者提供产前、产中、产后服务的生产性服务活动,将是提高区域竞争力的重要动力.

3.2 安徽发展生产性服务业集聚的建议

生产性服务业集聚对安徽经济的发展起着重要的作用,但是与发达地区相比,安徽的生产性服务业集聚度不高,且地理分布还很不均衡,从而在一定程度上影响了经济的发展速度.为了进一步提高安徽生产性服务业的集聚优势,本文提出以下建议

3.2.1 加大对金融业等现代服务业的政策支持

安徽应加快建立银行业、证券业、保险业等金融机构全面发展、功能互补、充分竞争的区域金融组织体系.结合安徽自身的发展情况,在稳定传统服务业发展的基础上,政府应重视金融业等现代服务业的发展,积极规划和适时调整生产性服务业的集聚发展.政府和企业应加强对生产性服务业集聚的紧迫性和必要性的认识,提高加快发展生产性服务业集聚的主动性和积极性,根据本地区、本行业的实际情况,研究制定相应的政策,推进生产性服务业集聚的发展.

3.2.2 加强安徽与浙江、江苏等制造业大省合作

毗邻江浙是安徽发展生产性服务业的独特优势.上海是国际著名的金融、贸易、航运、信息和旅游中心,是全国经济体系中最侧重服务行业的地区.浙江、江苏是全国的制造业大省,安徽应充分利用地理优势,充分认识生产服务业对制造业的作用,借机发展生产性服务业,发展安徽生产性服务业集聚区.

3.2.3 加强安徽生产性服务业自主创新机制的建设

加强安徽生产性服务业自主创新机制的建设,应该完善生产性服务业的优惠政策和扶持措施,鼓励企业自主创新.同时,促进以企业为主导的产业联合作机制, 鼓励生产性服务业企业之间的技术创新联盟,从而集聚技术资源,进行联合攻关,共享科研成果.

参考文献

[1]程大中.生产者服务论——兼论中国服务业发展与开放[M].上海:文汇出版社,2006:013-014.

[2]沈玉芳,刘曙华等.长江三角洲生产性服务业的空间分布特征分析[J].资源开发与市场,2010,26(3):1-2.

[3]贺天龙,伍检古.珠三角生产性服务业集聚的实证研究[J].中国市场,2010(41):3-4.

[4]何骏.生产性服务业集聚区的创新系统与重点模式研究[J].财经问题研究,2009 (8):34-39.

[5]罗勇.产业集聚、经济增长与区域差异: 基于中国的实证[M].北京:中国社会科学出版社, 2007(6):101- 102.