量子力学中的若干基本概念

2012-05-19隆寅韩锋

隆寅,韩锋

(1.2.河池学院物理与电子工程系,广西宜州 546300)

量子力学中的若干基本概念

隆寅1,韩锋2

(1.2.河池学院物理与电子工程系,广西宜州 546300)

量子力学中若干基本概念的理解经常存在着一些很难解释的困惑,使得人们对这门学科整体产生了误解。该文主要就波粒二象性以及由此引起的对物理实在的认识、对坐标与动量的测不准关系的理解以及由此发展出来的互补原理及其哲学思想,进行了一些基础性的讨论。

量子力学;波粒二象性;测不准关系;互补原理

1 引言

量子力学和相对论是近代物理学的两大支柱。而量子力学又由于其研究对象远离我们熟悉的宏观世界,其基本概念的革命性使很多学者甚感疑惑。以玻尔为首的哥本哈根学派和以爱因斯坦为首的一批物理学家,就量子力学的完备性问题旷日持久的争论一直持续到今天,就充分地证明了这一点。

量子力学在对微观现象的描述上,给出了与经典观点全然不同的图景,从而引发了人们极大的困惑和争论。现在的量子力学理论体系,是建立在五个基本假设基础上的,这就是:1.波函数的几率解释;2.力学量的算符表示;3.态叠加原理;4.薛定谔方程;5.全同性原理。这些基本原理和从它们推出来的一系列推论,构成了量子力学的理论结构,它是自洽的,其数学计算结果也与实验符合得很好,这一点已经得到学术界的公认[1]242。争议主要发生在对量子力学若干基本概念的诠释问题上[2]。

在对量子力学概念的诠释问题上,爱因斯坦最不满意的就是对波函数的几率解释,以及作为它的基础与结果的波粒二象性和测不准关系。经过几次论战,爱因斯坦提出的一系列反例质疑都一个个地被玻尔所推翻,但他至死也不接受量子力学的统计解释,相信量子力学的背后一定隐藏着决定论的东西,他的名言是:“上帝是不掷骰子的”。

从今天物理学的发展来看,量子力学的理论体系不但是自洽的,而且对它的诠释也是完备的。大多数物理学家都已经或多或少地接受了哥本哈根学派对量子力学基本概念的诠释。爱因斯坦等人挑起的这场旷日持久的大论战,则帮助人们逐步澄清了量子力学的许多基本概念,从而促进和推动了量子力学的发展。

现在,所有涉及物质属性及其微观结构的当代高新技术都是建立在量子力学的基础之上的。电子计算机与信息技术是直接和我们的生活息息相关的,没有电子能带理论,就没有半导体集成电路,就没有今天的电脑和手机。没有能级间的“粒子数反转”,就不能引发大量光子雪崩式的受激辐射——激光。没有计算机辅助设计与制造技术(CAD/CAM技术),也就不会有自动化和机器人技术。当前人们特别关注的是建立在量子纠缠态基础上的量子隐性传输技术,即“量子计算机”。虽然现在还处于实验室阶段,但量子密码的不可破译性则引起了人们很大的兴趣。以上这些在实际应用中的大量事例,当然不是本文所要论述的主题,对它们哪怕是最粗略的说明,也要占去相当大的篇幅。但是,对于它们的物理能够不仅知其然,而且知其所以然,正确地剖析量子力学的基本概念就显得特别重要。

2 关于微观粒子的波粒二象性

德布罗意“物质波”的思想是在爱因斯坦“光的波粒二象性”的基础上发展而来的,并且微观粒子的这种奇特性质最终导致了量子力学薛定谔方程的发现。关于实物粒子(如电子)是否也如光一样具有波粒二象性的问题,实验已经给出了无可置疑的证明。然而,这似乎才是让人百思不得其解的地方:电子怎么可能既是粒子又是波呢?或者说,粒子与波这样两个互斥的形象怎么可能统一在一个微观的客体上呢?如果真是这样,那么物质的本性又该作何理解?

光的粒子性最早是爱因斯坦为解释光电效应而提出来的。众所周知,光的干涉现象和衍射现象充分说明光具有波动性,它其实就是电磁波。但在光电效应中,为了解释“红限”的存在,就必须假设光是一束粒子流(光量子流)。这样一来,光在不同的实验安排中,可以表现出两种截然不同的形象——波动性和粒子性,所以说光具有波粒二象性。

怎么理解波粒二象性?也就是说,微观粒子究竟是什么?怎么理解它既是粒子也是波?这个问题逐层递进地分析如下。

首先,微观客体最终表现为粒子还是波,完全取决于实验的布置。归根结底,“我们想看什么,我们才能够看到什么。”(倪光炯语)如果我们的实验布置是单狭缝或双狭缝,看到的就是粒子的波动性所表现出来的干涉和衍射现象。如果我们的实验布置是一个散射实验,比如卢瑟福散射,就必须把α粒子当作一个粒子来处理。更简单的,我们控制电子发射装置而让电子几乎一粒一粒地打在荧光屏上,在屏上留下的就是一个一个的光点,这正是电子具有粒子性的表现。由于不同的实验布置,这两种互斥的性质是不可能同时出现的。

话又说回来,在没有具体进行实验观测之前,微观客体究竟是以什么形态出现的?这是一个令人很难回答的问题。其实,早在康德的批判哲学中,这个问题已经说清楚了[3]。微观客体在没有通过某种操作对它进行变革之前,它是“自在之物”,客观存在着但并不能给出任何信息,或者说它有可能被提取的信息都是潜藏着的。我们的实验操作使这种“自在之物”转化为“为我之物”,这就成为我们所说的“现象”。所以惠勒说:“现象非到被观察到之时,绝非现象。”一个独立于人的意识之外的事物在未被测量之前,在某种意义上它是一种绝对的东西,不包含任何信息。在它被测量之后,由于测量的作用,我们观察到的已不是“自在之物”本身而是“为我之物”的“现象”。换句话说,“自在之物”在未被测量之前是没有性质的,在实施测量之后,物质就被赋予了意义,变成了“为我之物”。

微观客体到底是粒子还是波,在没有观测以前,问这个问题是没有意义的。在观测发生以后,它就是一种在宏观上看来有时候像波,有时候又像粒子的东西。我们的波和粒子的概念都是来自宏观经验的经典概念,严格说来,它对微观现象的描述是不适用的。对于微观世界的现象,为了把它用我们宏观人类所能理解的语言描述和表达出来,就必须不得已地使用已经习惯了的经典概念。微观客体就是这样一种有时候像宏观的波,有时候又像宏观的粒子的东西。打一个比方:从来没有用过筷子的西方人,该怎么称呼筷子呢?英语中筷子是“chopsticks”,chop是“劈”的意思,sticks是“木棍”的意思,那么筷子难道就是劈成的两根木棍吗?当然不是。可是说筷子就像劈成的两根木棍也并无大错,这就有如把微观客体说成像粒子和波那样的东西也没有错一样。

有些人认为波粒二象性难以理解,所以在讲量子力学时刻意避开它,而从几率幅讲起,其实大可不必[4]。有人比喻说:一个人表现为儿子,要看他是在父亲面前还是在儿子面前而定。同样的,一个电子表现为波还是粒子,也要看测量仪器是什么,这是理所当然的。我们再一次看到,科学的发展就是对常识的逐步跨越。当我们对微观世界的图景违反“常理”的困惑释然以后,我们的认识也就跨进了一大步。

“道,可道,非常道;名,可名,非常名。”老子的这句话,就是波粒二象性本质的真实写照。

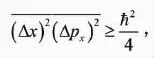

3 测不准关系

uncertainty relation现在一般译为不确定关系,目的在于回避其与测量之间的关系,试图表明:不管测量还是不测量,有些物理量就是没有确定的数值。从上面的分析可知,这种理解是不对的。正是测量这种变革,才造成了坐标与相应动量的测不准关系,以及时间与能量的测不准关系。“测不准关系”这个译名比较准确地反映了量子力学测量问题的本质,也比较符合海森堡的原意。如果把它译作“不确定关系”,反倒掩盖了问题的实质,是很不可取的。现在,中国物理学名词委员会已决定将“测不准”和“不确定”并用,在新版的《物理学名词》上予以公布执行[5]。

刚开始海森堡是通过一些思想实验来论证他的测不准关系,其中尤其是海森堡仔细分析过的“γ射线显微镜”理想实验[6]。玻尔认为测不准关系在物理上的基础就是微观粒子的波粒二象性。其后,从E.Kennard(1927)开始,陆续对这个关系式给出了严格的数学证明,Kennard指出:不确定度数学意义其实就是方差,方差是样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。准确地说,是这个方差的平方根,称为“标准差”,在物理上它一般被称为“涨落”,它是这个力学量的测量值依一定的几率分布围绕平均值的弥散度。

一个粒子客观存在着的位置坐标和相应的动量竟然是不可能同时准确测量的,这使人们大惑不解。这里所说的客观性是指无论你是否对它进行测量,像坐标和动量这些量的值就是在那里存在着的,但是这个认识正确吗?否。

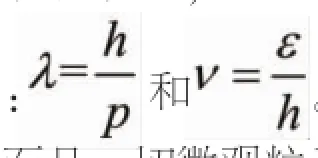

为什么测不准关系来自波粒二象性,这还要多说几句。对于一个粒子来说,它在空间的位置是与它的粒子性联系在一起的,而相应的动量则与它的波性联系在一起,这可以从物质波的波长很容易看出来。粒子性和波动性不能同时显现,相应地,坐标和动量也就不能同时测准。

至此,我们明确了,测不准关系是微观现象的本质反映,并不是由于仪器的精度不够造成的误差,无论仪器如何改进,精度再怎么提高,这个关系给出的限制是不可能消除的。因为它是一个本原性的东西,所以一般也称它为“测不准原理”。

4 互补原理

以玻尔为首的哥本哈根学派对量子力学基本概念的诠释,已经被大多数物理学家所接受,成为一种最有影响的观点,被称为量子力学的正统解释,它也是大多数量子力学教科书所采用的解释。在这个解释中,波粒二象性和测不准关系是两个支柱性的基础,而玻恩对量子行为的几率解释则是它们的直接后果。把这些理论观点概括上升到物理哲学层面的,是玻尔的互补原理。

互补原理认为,有些物理概念和物理图景在经典物理学中本来是互相联系、结合成为一个统一的观点体系的,但在量子物理学中它们却不能两立,处于“鱼和熊掌,不可兼得”的互斥关系之中。但是,这些互斥的概念和图景又都不可缺少。只有在不同的条件下分别承认它们,才能构成对观测对象的“完备的描述”,在这个意义上,它们又是互补的[10]。玻尔的互补原理使我们自然地联想到哲学中的对立统一规律和中国传统文化中的阴阳学说,它们之间既有共同点,也有不同的地方。

对立统一规律(或者说“一分为二”)是说,任何事物都有互相对立的两个方面,它们既互相对立,又互相依存。它们各以对方为自己存在的前提,并在一定的条件下向对立面转化。任何事物中存在的这种矛盾的两个方面,总是同时存在的,当一方消失以后,另一方也就失去了存在的依据而同时消失。互补原理则认为,这样互斥而对立的两个方面,是可以不同时存在的。比如波粒二象性,当波性显现出来的时候,粒子性是不显现而潜藏着的。波性和粒子性将此隐彼显、此显彼隐地交替出现,不可兼得。正是这样两个不同时显现的两个方面,构成了对微观客体的完整描述。

作为一个哲学原理和思想方法,互补原理的意义可能早已经远远超出了物理学,它在自然科学和社会科学的广阔领域都有重要的启发作用。它不仅揭示了对立面是统一的,还揭示了对立面如何统一的多种形式,这对辩证哲学是一个重大的贡献。玻尔以他那追求真理的真诚精神和对世界和平的良好愿望指出,文化背景不同的民族之间往往都表现出一些相反相成的、既互斥又互补的特点,代表着一个世界整体的两种互斥的图像,然而它们又是互补的,因为只有它们的共存(互为补充)才给出了我们这个世界完整的图像。互补原理揭示了世界的和谐,它也将有助于形成一个和谐的世界[12]。

[1][6]周世勋.量子力学教程[M].北京:高等教育出版社,1979:242,92.

[2]田松.为什么量子力学会引起我们的困惑——兼谈玻尔的“现象”概念及互补原理[J].自然辩证法通讯,2010(5):32-33.

[3]韩锋.自然科学的历程[M].北京:北京大学出版社,2010:282-283.

[4]关洪.光是一种概率波吗?[N].科学时报,2006-12-07.

[5]王正行.建议“测不准”与“不确定”二词并用[J].物理,2005(3):230.

[6]关洪.量子力学的基本概念[M].北京:高等教育出版社,1990:182.

[7]E.H.威切曼.量子物理学[M].北京:科学出版社,1978:18.

[8]倪光炯,王炎森.物理与文化[M].2版.北京:高等教育出版社,2009:288.

[9]倪光炯,陈苏卿.高等量子力学[M].2版.上海:复旦大学出版社,2004:450-452.

[10]戈革.量子力学的兴起和哥本哈根学派[J],华东石油学院学报,1984(增刊).

[11]韩锋.试论互补原理—兼论量子力学的哥本哈根诠释[J].科技导报,1993(9).

[12]韩锋.物理哲学—观控相对论的元物理学[M].香港:天马出版有限公司,2006:46.

O3

A

1673-8535(2012)06-0055-05

隆寅(1980-),女,壮族,广西田阳人,河池学院物理与电子工程系讲师,主要研究方向:理论物理学。

韩锋(1943-),男,山西文水人,河池学院物理与电子工程系教授,主要研究方向:理论物理学与物理哲学。

(责任编辑:高坚)

2012-09-12