女兵·作家·妻子·长辈

——记 菡 子

2012-05-17丁言昭

丁言昭

菡子,小时候听父亲说起这个名字时,心里总会想起三角函数,想起背不完的公式,解不完的题目。长大后,才知道菡子这个名字的意义。菡萏是伏在水面的荷花,“小荷才露尖尖角”,自然也有出污泥而不染的意思。当时,菡子的父亲不许她的名字带有芬芳的气息,改为“涵之”,可是她后来还是亮出了自己喜欢的名字——菡子。1990年代,菡子的海外好友,一向画秀丽山河的著名画家张继仙,曾为她画了一幅淡雅而晶莹的荷花。

当上女兵

菡子生于1921年。母亲是童养媳,读中学的父亲看不起她,不想要她,可母亲在家是一个好劳力,夜里拼命识字,能与丈夫通信。在菡子出生前5年,母亲生了一个男孩,可惜不久就夭折。生菡子时,父亲已回家当老师,因菡子是个女孩,他对母女俩从来没有正视一眼。菡子厌恶父亲,因为他的专制以及对她母亲的种种粗暴残酷,不许别人称她为罗菡子。

9岁的菡子因为个子高,竟然直接上了二年级。第一次作文的题目是《我的家庭》,母亲怕菡子说出她被挨打之类的事,由她代笔。这次的“弄虚作假”,很伤菡子的自尊心。从此,她自力更生,坚决不要母亲代笔,渐渐觉得做文章很有趣了。

菡子自小接受爱国尚武教育。她的家乡江苏溧阳,作为太平天国的后方4年之久,山区不少家族都是随太平军来的移民,许多村庄都有武装力量。菡子10岁时曾看见过农民自发的抗暴斗争。她小时候爱听《三国演义》、《水浒传》。

菡子13岁时上苏州女子师范,班上都是一些穷苦好学的同学,训育主任孙起孟正是引菡子等学生走上革命道路的启蒙导师,当时全国学生都以抗日为宗旨。1936年,菡子因为参加学潮被学校开除,便到无锡加入“无锡学社”,这是一个在共产党领导下的团体。1937年底,菡子随团步行1480里到南昌找到新四军,时年17岁,觉得参军是自己的必由之路,在皖南军部受到严格的军事训练。

1938年冬,菡子由于偶然的机缘,被调到新四军服务团“抗敌丛书编委会”,为期很短,只有3个月,一共有4个人,领导是名作家聂绀弩,除菡子外,成员还有诗人辛劳、林琳(笔名林果)。菡子见同伴都在积极写作,也悄悄地试笔,写了一篇题为《干部地方化》的稿子,第2天想把稿子交给老聂,见他正在睡觉,就放在他枕边。晚上,老聂找到菡子,告诉她,写得还不错,语言熟练,人物成长合情合理,还有点戏剧性,只是题目太煞风景,于是老聂提笔将它改成《群像》。菡子听了老聂的评论,满脸通红,但是心中的兴奋是从未有过的。从此,菡子常常写稿,写的都是自己熟悉的事和人。

离开编委会后,菡子在皖南干了半年民运工作,9月初随巡视团和军服务团四队,经过还在敌人封锁之中的长江,到了敌后,即参加新建的战斗部队——五支队十团,番号“湘江”。第1天就遭遇300个日本鬼子,后来整整打了5个月的仗,并参加创建根据地的半塔保卫战。1939年12月到1940年5月,那样不分昼夜地连续作战,风霜雨雪忍冻挨饿,才真是战火的洗礼。菡子晚年回忆道:“我时时想着的是写我们的《铁流》,法捷耶夫悲壮的《毁灭》,我还正在18岁的花季,写的日记(书信),无不蕴蓄着我心中的战歌和燃烧的句子。”这对菡子的成长和写作,打下了基础。

图1 中年菡子

1952年初,中国作家协会组织以巴金为首的抗美援朝创作组,菡子有幸成为19名文艺战士之一,奔赴前线。菡子经过一再要求,在艰苦的东线和中线战场,干了八九个月。有时在前沿坑道,只有菡子一个女兵。战士与她亲如骨肉,各线指挥员也把她当作部队中的一员,平时为她讲解各种战例。在两次重要的战斗包括上甘岭战役中,菡子和指挥员一同呆在前线指挥所里。上甘岭战斗前夕,菡子曾在最前沿的坑道,即黄继光牺牲的地方,与战士共度中秋节和国庆。他们平时向敌人打冷枪冷炮,参加艰苦卓绝的备战演习。菡子把这些都用手中的笔写下来,觉得这是她的天职,终生的幸福。

菡子在自己的简历中,写道:“随着部队南征北战,为创建中华人民共和国而战。”她常爱说:“是部队给了我一支笔。”

第一本书

菡子出版过散文集和短篇小说集《前线的颂歌》、《群像》、《纠纷》、《万妞》、《前方》、《素花集》、《乡村集》、《乡村的童年》、《回忆之珠》、《玉书临风》和《重逢日记》等,但是最令她难以忘怀的是第1本书《纠纷》。菡子说:“《纠纷》是我的第一本真正的小书。”

1945年菡子在淮南黄花塘写了第1篇短篇小说《纠纷》,后来出版的《纠纷》一书中还收入了《转折点上》等短篇小说。

关于《纠纷》小说的写作很有意思。菡子在淮南抗日根据地,于1945年8月10日,第一个从译电员手里拿到日本投降的消息。那时,这些消息得由报社转告淮南区党委。接着,菡子把朱总司令的命令转告领导。那时,还很年轻的菡子穿着一件洗得褪色的衬衣,坐在窗台上,两条长腿荡在外面,举着话筒,尽量用很严肃的语调进行传达:“我命令——”以下是读接收宁、沪的部队和市长名字,那样子可神气,可惜当时没把这情景拍下来。不久,菡子到新四军二师,准备进军蚌埠。谁知形势急转而下,由于蒋介石的阻挠,他们又退回原地,连七师的部队也即北撤。他们用过淮南的大江票,让菡子去处理,于是她到了古城一带,同时听到类似《纠纷》的故事,就想把它们写下来。回到师部,下了整整4天的雨,菡子被困居在一个土炮楼里,一口气写完《纠纷》。很明显,菡子那时受到赵树理的影响,为了让不识字的人都能看懂,语言特别朴素。正好有两个好友到住处来看她,菡子见她们来,立刻把刚写完的《纠纷》念了一遍。朋友听后,觉得十分亲切。小说提倡新的道德风尚,关心妇女解放,也正合大家的心意。

《纠纷》只有2万多字,比60开本略大,方形,横排。封面是由菡子当时的丈夫吕蒙设计,用了她最喜欢的颜色:浅灰和深红。“纠纷”两个字,由菡子自己写。为了节约纸张,满页密密麻麻,没留天地。菡子非常珍惜这第1本书,每篇文章都用毛笔誊清,校了6次。但等拿到书,菡子还是一眼就发现有195处错漏,但依然满心欢喜,因为这不仅是菡子的第1本书,而且是淮南新华书店第1本文艺书籍。这本书的出版,菡子一直在心里感谢当时有识见的书店经理陈雨同志。

1946年书出版时,菡子已转移到淮阴。她出席了华中宣传工作会议,这个会上成立了华中文协,负责人是黄源同志。菡子与黄源认识,1939年他编新四军军部《抗敌报》的《文艺》,发表过菡子的散文《群像》。因此,菡子悄悄地送给他一本《纠纷》。会上他正忙着,等开完会后,他才有空看。看过之后,黄源给了菡子热情的鼓励,并与当时管华中新华书店的叶赖士同志商量,由菡子校正后,重印出版。

这时解放战争的序幕已揭开,菡子在陇海路的隆隆炮声中,看到64开直排新版的《纠纷》,字迹清楚,也无错漏之处,封面上还有一点花边。1946年的半年中,能够出版两个版本,该是多么愉快的事啊。据说,延安和上海的报刊上曾转载过,其他解放区也出版过单行本。

1948年夏,菡子在山东期间,忽然收到新华书店的一封油印的祝贺信,转达延安来电,列举各解放区获奖名单,内中有菡子的《纠纷》,其他有戏剧、小说、散文、文艺通讯共26篇,如《李有才板话》、《白毛女》等作品。若干年后,菡子回忆道:“其实我写时只求一吐为快,也没想到出书。想不到由此却与文学结下了不解之缘。”

爱之深

1915年生于广东的吕蒙,原名徐京祥,又名徐华华,早年就读于广州市立美专西画系,是现代版画会成员。1938年在安徽参加新四军,和李清泉出版《抗敌画报》,与莫朴等创作连环画《铁佛寺》,历任新四军政治部文艺科科长、抗大八分校美术系主任等。在新四军里,他认识了一位年轻的姑娘——菡子。

菡子虽然在精神和身体上都很虚弱,可干起事来却是不要命的认真,在部队生活中不愧为一个战士。他们在彼此相视的眼神里,找到了第2个自我,那年菡子18岁,吕蒙23岁,她是怯怯的,他是勇敢的,都有一颗童稚的心。

在菡子的文学生涯中,不论何时何地都有吕蒙的存在,他深深的爱、真挚的友情,他的鼓励、欣赏,包括批评,使她始终怀着对文艺审美观念的追求,读书或写作从不敢稍稍有点懈怠。无论发表和未发表的作品,他都是她的第1个读者。菡子常常追求文字中有音乐的节奏和绘画的意境,对大自然和色彩的敏感,都受到他的影响。1942年吕蒙以为菡子遇难,为她手抄了10万字两个本子,这两个本子度过了很多难关,却没逃过“文化大革命”的劫难。

她曾深情地对他说:“我的艺术生命来之于你,或者得到你的认可,形成了我。”

菡子在2000年2月4日除夕夜写的《文学之路——并记给我影响的师友和文学作品》(打印稿)一文中说道:“我们任何时候都是和谐的,彼此以对方的苦乐为苦乐,甚至忘记自己。凡在文学上孜孜以求稍有成就的,无不有些终生的文友,亲人中能有这样一个,真是天大的幸福。”

可是这对恩爱夫妇,在1950年代初却分了手。那是菡子刚从朝鲜战场上归来,发现他已与黄女士生活在一起,她默默地走开,因为她爱他,只要他过得好……菡子内心的痛苦可想而知,但她从来不对别人透露,连最好的朋友都不说。菡子与吕蒙分手后,一直在照顾他的父亲,想方设法让老人家开心。资深编辑彭新琪说:有好几次由她把《收获》的某些字迹欠清楚的原稿送请那位老人誊清,好让老人家在抄稿过程中得到自我价值的肯定,并从抄稿费中享受一点劳动创造价值的愉悦。

菡子的第2次婚姻是短暂的。男方带着3个未成年的儿女乘船到上海的那天,正巧菡子在乡下采访,她把接船安置的任务交给好朋友欧阳文彬。父亲常说:那个男人一家对待菡子索取极酷,菡子真是可怜啊!

天下还真有巧事,1995年菡子住进华东医院时,不期与分离了40年的吕蒙相遇,两人都百感交集,回想当年他们曾一起夜行军,一起渡长江……结婚时,住在一个大房间里,与友邻只以芦席相隔。他们爱在夜晚读书,点着一根灯草,熬到12点才睡觉。

当菡子再次见到吕蒙时,他已经3次中风,语言行动都极为困难,很可能在医院里走完人生的最后一段日子。原本两颗紧紧拥抱的心,经过多少年的隔绝之后,再次重逢,感情的火花炽热如火,又清澈如水。以前吕蒙是怎样严重地伤害过她,但这些都随着时间的流逝而被淡忘了。

吕蒙对菡子说:“我有许多话想对你说,说不出来。”菡子猜出他要说什么,马上接着说:“我不怪你,你也没有遗憾!”他无声地流泪,她紧紧地握住他的手,双目对视,彼此都读懂了。

没有40年的分离,甚至并无感情上的裂痕,在我们一生的感情生活中,存在着的就是我们两个人……

是的,没有什么欲望,就是这样一种境界,是我们过去散步长谈的情景,没有私念,读的也是天上人间。但愿真有天空中的世界,我们一起飞去……

(菡子《重逢日记》)

1996年吕蒙走完最后的旅程,他没有遗憾,因为他在夕阳初照的时刻,沐浴过一段温馨的余辉。

1998年菡子将这些写成《重逢日记》,1999年元旦送给我一册,扉页上写着:“言昭小友惠存并贺新年”,下面是她的签名。我想:每个人看后,都会流泪的。

《菡子文集》序

父亲丁景唐常常说起菡子,因为是浓重的宁波口音,我听上去,就好像称“猴子”。菡子阿姨常来信,有时父亲让我去她家取书,或苦丁茶,有时我们一起去看望她。

1980年菡子住在故乡江苏溧阳。春天到了,她写信邀请父亲和民间文艺编辑室的钱舜娟到那儿去小住几日,还特意回沪陪同前往。4天之内,她陪他们访问了新四军茅山根据地最早的司令部旧址,到苏浙皖3省交界处的抗战后期新四军司令部所在地,领他们参观管理得极好的养猪场、沼气池以及沙河水库,还领他们到文化馆、茶馆,听老农民讲《伍子胥和史贞女》等故事,并陪着观赏溧阳城郊的十里李花林,那大片大片雪白雪白的李花,真像天上的白云……

总之,父亲与菡子来往比较多。

图2 作者父亲丁景唐与菡子合影(1993年)

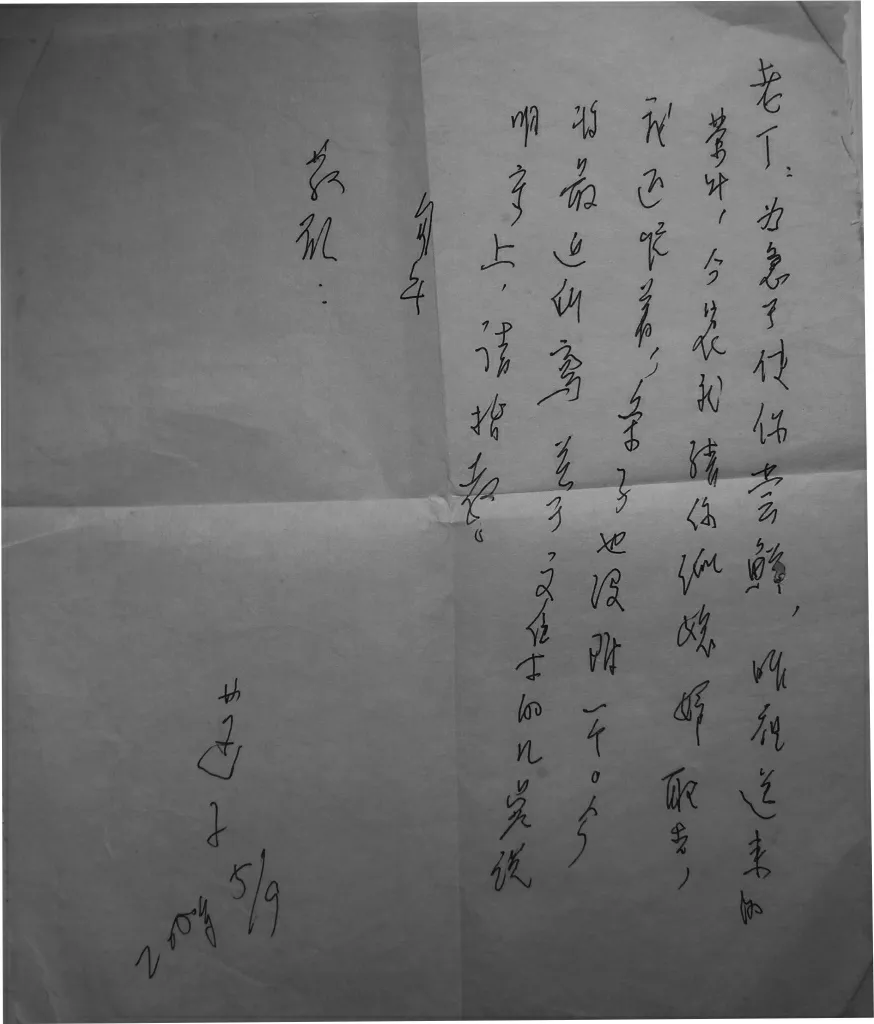

图3 菡子给丁景唐的信

我问父亲,你怎么认识菡子阿姨的?原来父亲解放初在上海市委宣传部工作时,就知道“菡子”的名字,看过她在《解放日报》上发表的《棕丝事件》。这篇作品曾由夏衍写了“编者按”,读者反响强烈,报社收到许多来信,称赞菡子的作品体现了整风精神,有利于党内外团结,发扬了党的优良作风。父亲知道她是新四军第1代“三八式”女兵,当时是知其名,而不识其人。

1979年父亲恢复工作,出任上海文艺出版社社长兼总编辑,上海作家协会的黄宗英、王西彦和菡子3位作家留在文艺出版社工作。上海作家协会和上海文联办的刊物也归上海文艺出版社出版。这样,父亲与菡子的接触多了起来,特意看了些她的作品,发现菡子的作品有一个特点:总是说自己是一个女兵,很以女兵的身份而自豪。

2000年上半年菡子约请父亲为她的《菡子文集》写序,那年父亲已到8旬,身体不太好,凡有人请他写序,都婉言谢绝,可这回,却一口应允。

2000年6月14日菡子给父亲的信中说:

那天见你气喘,就为我而到办公室,心中不安,后来复印好,我看着更觉愧不敢当。打了两次电话但又恐打扰你,你又怕听我的感激之情,还是写信。

你为拙作写序的事,你那么欣然同意,查看许多资料,又以与我的接近和工作为主线,突出了一个女兵的文学价值,我征求了新老同志的意见,我自己更反复阅读,你这立义鲜明、文笔流畅,我和他们说,这是极好的序文,我的感激是难以言述的。我本想自己打出来寄去,但目前太忙,也许请人打了奉寄。

菡子精心自编了5卷本《菡子文集》,江苏文艺出版社后来在装帧上将它编成3卷本。而《菡子文集》尚未面世,菡子却于2003年6月5日病逝。

菡子与父亲是同辈人,同在1938年参加中国共产党。她是新四军第1代“三八式”女兵,受过前方战火纷飞的艰苦锻炼,又在革命根据地经历了与农民兄弟同命运共呼吸的生活和战争的洗礼。我父亲解放前一直在国民党统治区从事中共地下党工作,解放后又一直在上海文化部门工作。在与菡子一起在上海文艺出版社相处的岁月里,他钦佩她一心一意为部队、为哺育我们的人民服务,写下各种文体的光彩篇章。

父亲为《菡子文集》写下题作《飒爽英姿 女性荣光》的序文。父亲自以为这是一篇真情作品,把它编入自己的60年文集《犹恋风流纸墨香》中,作为殿军之作。此书2004年1月由上海文艺出版社出版后,为了纪念菡子阿姨,他还把这篇序文送请南京师范大学文学院谢洪承先生,刊载于《南京师范大学学报》(社会科学版)2004年第3期。

长辈

我第一次在创作会议上见到菡子阿姨,觉得她很男腔,长得高高大大的,没有女性的柔美。可是当我在她家里见到她的一张照片后,我的感觉就变化了。那是她在国外拍的,身着蓝底白花的旗袍,眼睛望着远方,微风轻轻地吹着纱巾,真是美极了。

图4 作者与菡子合影(1993年)

图5 菡子给作者的信

我和菡子阿姨第1次正式交往是在1980年。那时候我正在研究萧红,有一天父亲对我说:“你可以研究研究菡子阿姨。”于是我就将家里有关的书籍都找出来,仔细地读着,然后开始写《菡子年谱》。

菡子阿姨收到我那非常简单的年谱后,于1980年4月23日来信,开头写道:“谢谢你,谢谢你为我做了这样好的工作,这使(是)我想做的一件我目前能力还不能胜任的事情。”后来我终于没能继续写下去,因为听说她不愿意人家写她。

1990年代,我送了本《在男人世界里——丁玲传》给菡子阿姨,她在1999年1月30日写给父亲的信中说:“言昭写丁玲文章,确有特色,我花3个晚上初读一遍,现已推荐别的爱好者去看。她可算最能理解丁玲痛苦心情的人,写到冯达的一些事情,言昭是费了不少心血的,那样善解人意,也可慰丁玲于地下了。言昭如你一样,引用史实务求准确翔实,特别是传主心理方面也有合情合理的深意,这是难能可贵的。”

无论是生活,还是创作上,菡子阿姨对我同辈的人都是呵护有加。

我在靳以女儿章洁思的文章里读到了菡子阿姨与她之间如母女般的亲情。她第1次到泰安路菡子阿姨的家去,菡子阿姨让她坐在一张很大的摇椅上,并笑着说,这些家具都是老乡特意为她做的。洁思看着床、桌和椅,果然有些土里土气,但却带着浓浓的乡情。洁思坐在上面,轻轻地摇着,倾听着菡子阿姨的话语,仿佛又回到儿时。忽然菡子阿姨说:“如果喜欢,就送给你。”接着又拿出珍藏的小茶壶要赠与,当然洁思没要。但她深深领受了她对自己的爱和敞开的胸怀。

菡子阿姨看着作家修孟千之子修晓林长大。1979年初,晓林刚刚从边疆回沪,兴冲冲地拿着几篇散文去给菡子阿姨看,谁知菡子看后,脸上居然没有一点笑容,反而很严肃地对晓林说了一番话:优秀的散文,好就好在它们都是记述作者蕴蓄已久、感触最深的人和事,文中表达的真情是从心灵深处流泻出来的。尽管当时的晓林感到尴尬和窘迫,可是当他在写作有所长进后,深深地感到:在前进道路上,需要有人真正关心自己,对自己击一猛掌,才能有质的飞跃。现在晓林已是上海文艺出版社的编审,在写作和编辑上颇有建树。

写不完的菡子,说不完的菡子。菡子阿姨已去世近10年了,我们永远想念她。