经皮血管腔内成型术治疗下肢动脉硬化闭塞症的临床研究

2012-05-17叶海东

叶海东

下肢动脉硬化性闭塞症(ASO)是血管外科常见病,是导致慢性下肢缺血的主要原因。近年来,随着我国人口老龄化的加剧ASO的发病率有逐年上升的趋势[1]。该病未经治疗的患者预后较差,存在间歇性跛行的患者5年生存率为70%左右,但伴发静息痛、溃疡和坏疽的患者5年生存率只有30%[2]。目前,对于该病的治疗方法主要有外科手术及介入治疗和内科抗凝溶栓治疗,我们对2006年6月~2008年7月收治并行经皮穿刺血管腔内成型术(percutaneous transluminal angioplasty,PTA)的ASO患者进行了回顾性分析,现将结果报告如下。

资料与方法

1.临床资料:回顾2006年6月~2008年7月于浙江中医药大学附属温州市中医医院外科住院诊断为下肢ASO并行PTA术的患者46例。患者平均年龄66.8±8.2岁,男性31例,女性15例,男女性别比例为2∶1。左下肢病变患者21例占45.7%,右下肢病变者25例占54.3%。根据泛大西洋协作组织共识(Trans Atlantic Inter-society Consensus,TASCⅡ)制定的标准[3],TASCⅡC 型24例,D 型22例(表1)。

表1 本组患者的临床基本情况[n(%)]

2介入治疗方法本组患者手术均在DSA室进行,常规消毒铺巾,l%利多卡因局部浸润麻醉,采用Seldinger技术经对侧股动脉逆行穿刺,置入5F导管鞘,髂总动脉闭塞选择同侧逆行穿刺,应用5F猪尾导管造影,确定病变部位、长度及狭窄程度。静脉注射肝素3500单位。穿刺成功后,选择4F MPA导管在0.018导丝 (购自美国Boston Scientific Corporation公司)引导下通过病变狭窄段动脉,置入球囊扩张导管至狭窄段,对病变狭窄血管进行扩张。扩张完成后,行患侧血管造影观察血管狭窄程度和病变范围,膝上动脉狭窄处在扩张后如果出现狭窄>30%、存在夹层或闭塞段在内膜下成形时则需要置入自膨式支架。手术结束拔出导管鞘,穿刺部位予以加压包扎。术后予以低分子肝素和华法林抗凝,同时监测PTINR并维持在2~3之间。

3.随访:所有患者术后进行门诊或电话随访,记录患者术后踝肱指数及术后6个月时的Rutherford分级情况。同时采用多普勒超声记录随访期间患肢的术后通畅情况及出现再次狭窄或闭塞的时间。

结 果

1.围手术期并发症:46例PTA患者共发生围手术期并发症6例,发生率为13.0%。6例并发症中2例PTA术后出现穿刺部位皮下血肿,约2周后完全吸收;1例患者术后第3天出现脑出血,并转往神经内科治疗;1例术后1周出现肺感染,X线胸片提示右肺下叶大片状致密影;2例患者介入治疗术后2天内出现上消化道出血,停用抗凝药物、给予抑酸等对症处理后好转。未发生围手术期死亡病例。

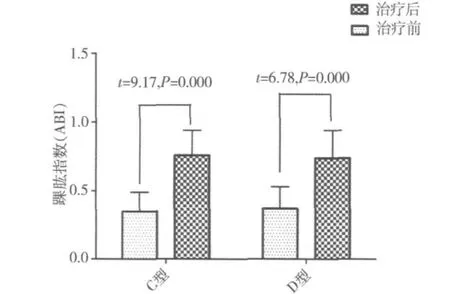

2.手术前后踝肱指数变化:行PTA术的患者术前及术后1周行ABI测定,TASCⅡC型患者术前ABI平均为0.35±0.14,术后0.76±0.18,术后较术前明显升高(t=9.17,P=0.000);TASCⅡD型患者术前ABI平均为0.37±0.16,术后为0.74±0.20,术后较术前明显升高(t=6.78,P=0.000)(图1)。

图1 手术前后踝肱指数(ABI)比较

3术后6个月Rutherford分级变化:术后随访6个月时对患者进行再次Rutherford分级,3例患者手术6个月后较术前症状无明显改善,其余患者术后6个月临床症状均有不同程度的减轻(表2)。

表2 患者术后6个月Rutherford评分比较[n(%)]

4术后累积通畅率及再发狭窄闭塞风险:患者平均随访时间为28.4±8.6个月,40例PTA术后患者完成12个月随访,术后12个月累计通畅率为87.5%;TASCⅡC与TASCⅡ D两组患者比较随访期间再发动脉闭塞风险差异无统计学意义(HR=1.13,P=0.85)(图2)。

讨 论

图2 TASCⅡC和、D型术后累积通畅率比较

近些年,随着我国人口结构老龄化及日常饮食结构的变化,动脉硬化闭塞症(ASO)的发病率逐年升高[1,4];ASO 中以下肢动脉硬化闭塞症更为常见,其致残率较高,严重威胁我国居民的身体健康[5]。下肢动脉硬化闭塞症的病因目前仍不十分清楚,该病是全身动脉粥样硬化症(arteriosclerosis,AS)的局部表现,该病往往与冠状动脉粥样硬化同时存在,其发病与冠状动脉粥样硬化有着共同的危险因素,提示下肢ASO的发生、发展可能与高血压、糖尿病、高血脂和吸烟等因素相关[6]。该病的基本病理过程表现为纤维基质、细胞、脂质和组织碎片异常的沉积在动脉内膜或中层从而使血管壁发生病理学改变。病变部位好发于血管壁张力较高和血流剪切力较大的血管内膜区域,随着血管内皮功能的持续损害,动脉粥样硬化逐渐形成,逐渐出现病变相应部位的狭窄和闭塞,继而出现相应的临床症状。该病的早期发现和早期干预较为困难,往往患者出现临床症状后才来就诊,而此时的各种治疗手段基本上都是对症治疗,治疗效果并不尽如人意。

近年来,经皮穿刺血管腔内成形术(PTA)具有创伤小和可重复操作等优点,已成为治疗下肢多节段动脉硬化闭塞症的重要手段[7]。PTA与传统下肢动脉旁路手术相比,具有创伤小、术后恢复快、围手术期并发症少等优点。根据泛大西洋协作组织(TransAtalantic Inter-Society Consensus,TASC)在 2007 年对于ASO病变分级及其相应的手术方式指南,TASC A型、B型股腘动脉闭塞性病变,更适合PTA治疗,而对于TASCⅡC型和D型动脉狭窄闭塞性病变是否应行PTA术,目前仍存在较大争议,争论的核心问题在于TASCⅡC型和TASCⅡD型患者PTA治疗后的累积通畅率要显著低于下肢动脉旁路手术,血管旁路移植远期通畅率高更适宜于TASC C、D型股浅动脉长段闭塞,腔内介入适宜于TASC A、B型股浅动脉短段闭塞[8]。但TASCⅡ指南中也存在许多需要进一步探讨的问题,该指南总结的样本量毕竟有限,而且绝大部分的数据来自国外研究,因而其结论是否同样适用于我国及东亚人群还需要国内大规模的多中心随机临床对照研究加以证实。目前国内一些研究者也开始注重此方面的研究,但研究结果存在一定的差异[9,10]。我们对2006年6月~2008年7月笔者医院收治并行PTA术的ASO患者46例进行分析,患者平均随访时间为28.4±8.6个月,40例PTA术后患者完成12个月随访,术后12个月累计通畅率为87.5%与既往的研究结果相似。TASCⅡC与TASCⅡ D两组患者比较随访期间再发动脉闭塞风险差异无统计学意义(HR=1.13,P=0.85)。在该组患者中TASCⅡC与TASCⅡD术后的早期通畅率较高,患者术后6个月经行了再次Rutherford分级,3例患者手术6个月后较术前症状无明显改善,其余患者术后6个月临床症状均有不同程度的减轻,提示PTA术对于TASCⅡC和TASCⅡD型ASO患者早期临床效果较为满意。但该研究为一回顾性分析,研究结果容易收到各种偏倚的影响,其证据强度受到一定的限制。因此,在TASCⅡC与TASCⅡ D型下肢动脉硬化闭塞症治疗方法存在一定争议的前提下,有必要进行更多的设计优良的多中心的前瞻性随机临床对照研究,对该问题加以进一步的探讨,从而从循证医学的角度积累更多可靠的临床证据,使患者得到更好的医疗服务。

1 吴庆华,杨培.论TASC分型与下肢动脉硬化闭塞症的治疗选择[J].中华普通外科杂志,2009,24(6):433-435

2 吴昌伟,吴巍巍.下肢动脉硬化性闭塞症的治疗进展[J].临床外科杂志,2008,16(5):291-292

3 Norgren L,Hiatt WR,Dormandy JA,et al.Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease(TASC II)[J].J Vasc Surg,2007,45(Suppl):5-67

4 Diehln C,Schuster A,Allenberg JR,et a1.High prevalence of peripheral arterial disease and comorbidity in 6880 primary care patients:cross-sectional study[J].J Atherosclerosis,2004,175(6):95-105

5 陈佳佺,施娅雪,叶猛,等.泛大西洋协作组织共识C和D型股腘动脉病变患者腔内治疗的疗效分析[J].中华医学杂志,2010,90(35):2486-2490

6 Voyt NT,Wolfson SK,Kuller LH.Lower extremity arterial disease and the aging process:a review[J].J Clin Epodemio1,1992,45(5):529-542

7 Clement DL.Medical treatment of peripheral artery occlusive disease(PROD)[J].Acta Chir Bel,2000,100:190

8 Surowiec SM,Davies MG,Eberly SW,et a1.Percutaneous angioplasty and stenting of the superficial femoral artery[J].J Vase Surg,2005,41(2):269-278

9 秦健,李长勤,卢川,等.下肢动脉硬化闭塞症的血管介入治疗研究[J].医学影像学杂志,2010,20(12):1883

10 胡何节,邓福生,王晓天,等.血管腔内介入治疗长段下肢动脉硬化闭塞症[J].医学研究杂志,2011,39(1):106-108