从“编筐编篓,重在收口”说起

2012-04-29万绘

“编筐编篓,重在收口。”小学语文课堂的结束语,犹如热闹聚会的温情告白,好比画龙需要点睛,对巩固所学知识、强化教学效果,起着不可忽视的作用,高明的结束语是课堂教学的“凤尾”。在长期的语文课堂教学实践中,我精心设计课堂结语,收到了较好的教育教学效果。

一、以学生小结为主的总结归纳式结语

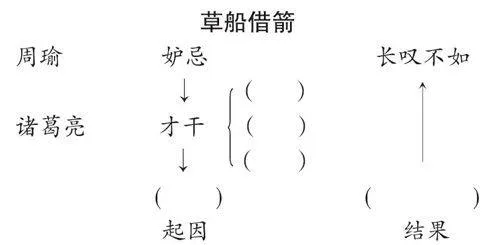

新课快结束时,教者帮助学生梳理全课内容,要求学生用简洁明了的话语总结课文,使新知识在学生大脑中经过“信息编码”而“定格”。如我在引导学生总结《草船借箭》一文时,一位学生这样小结:“今天,我们学习了长篇历史小说《三国演义》中的一个故事。文章主要描写了诸葛亮与周瑜斗智的经过……”为了让学生更清晰地掌握文章内容及其脉络,我重新设计了板书,要求学生根据自己的理解,填写板书中括号里的内容。

如此引导学生把新知纳入旧知中,促进学生形成合理、科学的知识结构,把总结文章的思路以图示的方式展示给学生,既渗透了化归思想,又深化了对课文内容的整体感知和领悟。

二、从感性认识向理性认识发展的画龙点睛式结语

课文内容不等于教学内容,这是语文学科同其他学科的不同点。新授课结束时正是让学生畅所欲言、发展思维,培养他们理解、表达能力的好机会。

记得我在教学《詹天佑》一文时,设计了这样的结束语:“被外国人称之为‘东亚病夫’的中国人——詹天佑,他用铁一样的事实给了藐视中国的帝国主义者一个有力的回击!骄傲吧,中国人;自豪吧,伟大的詹天佑!同学们,你们想想,那些到中国来游览的外宾,看到詹天佑留下的伟大工程会说些什么呢?”一石激起千层浪,学生们发挥了自己独特的想象,答案中有中文、英文、动作、神情等,那场面真令我为之一振。于是,我趁热打铁,要求学生给这条铁路起名儿,“中华路”“中国第一路”“詹天佑路”……学生的想法层出不穷。甚至,有些学生还想把此路命名为“警钟路”。富有变化的双边活动代替了索然无味的老模式的归纳。童真的语言,正义的意识,激情的话语,使学生对文章的内容理解得以升华,灵魂接受了洗礼。

三、短线结合,直接迁移的发散式结语

短线结合是指阅读课中的小练笔,这种与阅读对应的片断训练,用时少,见效快,既是作文教学的补充训练,又是学生习作的基础训练。比如,模仿课文的句式“写一处景色”(《三顾茅庐》);观察生活,写出自己喜欢的鸟的“样子和叫声”(《鸟语》);仿照课文写一个“齐心合力完成一项任务的场面”(《天鹅的故事》)……发散性的迁移是学习语文的最高层次和最后归宿。文章讲完了,并不代表这一课就结束了,教师要让学生从内心感受到:课课皆“精品”,该学的东西还很多。短线结合,直接迁移的方法不仅仅是运用在一次大课的结尾,也可用在一篇课文的某一课时的结束之时,这往往能起到事半功倍、铺垫下文的作用。

四、寓教于乐,乐而不嬉的游戏式结语

低、中年级小学生特别好动,一堂课规规矩矩坐下来不容易。教师可以变变花样,以丰富多彩的教学形式来吸引学生。如 “我是鞠萍姐姐,下面考考小朋友们几个小问题……”“大风车节目现在开始啦!”“我是花仙子,小朋友们请为我带路……”寓教于乐,故意“打岔”,乐而不嬉的游戏教学方式,既巩固了所学知识,又活跃了学生思维。一堂课下来,其乐融融,实实在在。

五、创设情境,启迪奋进的抒情式结语

讲完全课,可再度创设情境,掀起高潮,引起学生共鸣,启迪他们奋进。这样的结尾方式运用比较普遍,学生容易接受。记得在讲完《爱之链》一文后,我播放了《爱的奉献》歌曲并深情作结:“爱是春天里绽放的花朵,给人芬芳;爱是沙漠中的绿洲,给人希望……”充满激情而又诚恳的话语打动着学生的心扉。其实,遇到这样的课文,我们不仅可以自己去思考总结,还可以直接引用课文中铿锵有力、耐人寻味的原句来激发学生的情感。如我曾在教学《丰碑》一课时这样结尾:“将军什么话也没有说,大步走进漫天的风雪中。他听见无数沉重而坚定的脚步声。他在心底说: ;当战友得知此事后,握紧右拳坚定地说: ;事过几十年的今天,当我们听到这个故事时,我们也情不自禁地说: 。”三次让学生补充的内容是同一句话:“如果胜利不属于这样的队伍,还会属于谁呢?”这句话在文末,也是文章的中心句。巧设这样的结语,学生在有力的回答中加深了对文章的领悟,同时也感受到了一次心灵的震撼。这样的“收口”, “筐篓”能不牢固吗?

结课艺术表现方式还有很多,如课外延伸法、课外实践法等,教师应提倡学生博览群书,亲自实践,学会运用,由此及彼地思考,引导他们从课外读物中汲取营养。所谓“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。”遇到优美的文章,可以提倡学生多诵读,争取背诵,但教师无论运用哪种结课方法,都应起到言有尽而意无穷、画龙点睛的作用。

(责编 刘宇帆)