从“发言的声音再响亮些”说起

2012-04-29朱晓方

摘要:在教学中,老师们普遍地认为,学生的思考或意见都应清楚、明晰地表述出来,因此,总是不断地鼓励学生“发言的声音再响亮些”。其实,课堂中这种“闹哄哄”(发言过剩)是虚假主体性的表现。我们不应追求“发言热闹的教室”,而应追求“用心相互倾听的教室”。首先,教师要积极营造轻松信任的氛围,把课堂的时间和空间更多地还给学生,关注学生的思考、探索,通过“言说”促进“思考”,借助“表达”帮助“梳理”,促进学生思维发展。其次,通过成立学习小组、设置开放性学习任务、开展自由的学习交流、构建自由言说的佳境。同时,注重培养学生耐心倾听的习惯,师生共同构筑“用心相互倾听的教室”,一起“共度愉快的时光”。

关键词:发言;倾听;氛围;自由言说;耐心倾听

中图分类号:G623.23 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2012)12-0020-04

“你发言的声音再响亮些好吗?”“如果大声些就更好了。”“再说清楚点行吗?”听课时,常常听到执教老师这样鼓励学生。这也难怪,一节公开课,观摩的老师少则几十人。多则上百人,学生发言的声音如果很轻、很小,听课老师常常不知所云,其他学生也无法参与评价交流,公开课的教学效果自然会大打折扣。所以,平时上课时,我也是这样要求学生的——发言时要声音响亮、吐字清楚。在我看来,课堂发言是和大家的交流,只有大声说,说清楚,让别人听得见,听得清,才能达到交流的目的。同时,课堂发言也是展示自我的机会,声音清楚响亮是自信的表现。但今天读了佐藤先生的观点,为之一震:

“老师们似乎有一个牢固的信念,认为思考或意见都应该清楚、明晰地发表出来。正因为此,就要求学生从一开始就明确地表达‘赞成’、‘反对’、‘提问’的立场,清楚地说出自己的思想与情感。‘声音再大一点!’‘再清楚一点!’都是教室里使用频率最高的词汇。”

佐藤先生认为,教室里的这种“闹哄哄”(发言过剩)是虚假主体性的表现。那些不论对什么课题都抱着积极的“态度、关心、欲求”的学生在认知上是不健康的,是思维逻辑懒惰的学习者。佐藤先生提醒教师应意识到,自己站在教室里是在和学生一起“共度愉快的时光”。如果这样认识的话,教师就可以从单方面地要求学生发言的想法中跳出来,而转变为在组织、引出学生发言之前,仔细地倾听和欣赏每一个学生的声音。应当追求的不是“发言热闹的教室”,而是“用心相互倾听的教室”。只有在“用心相互倾听的教室”里,才能通过发言让各种思考和情感相互交流,否则交流是不可能发生的。

反观我们的课堂,低年级的教室里,要么小手林立,要么坐立不安,能专心倾听的少之甚少。中高年级,有的学生,一问三不知,有的学生高高地举着手,期盼着表现自己的机会,而对别人的发言却充耳不闻,或者没有耐心倾听别人的发言,一旦发言的同学出现错误或疏漏时,就插嘴打断或是窃窃私语,迫不及待地要表达自己的见解。老师的注意力常常被“积极踊跃发言”的学生吸引过去,“在这些教师的教室里,那些慢慢思考问题的或用不明确的语言描述自己并进行思考的学生,都会被贴上‘理解迟缓’、‘发言不积极’的标签而被撇在一边,被教师以达不到所要求的‘明晰的’语言和表达力而‘善意’地撇到一边。”

“对清楚、明确的要求深信不疑的教师是不可能理解学生那些踌躇不定的、没有把握的发言的价值的,是不可能理解那些孕育着微妙的、不确定的、模糊暧昧的思考、矛盾、冲突的复杂情感的价值的。”如何善待这些“不确定的思考与表现”使其彰显创造的价值与教育的魅力呢?如佐藤先生所言,我们需要构筑“用心相互倾听的教室”。

一、营造轻松信任的氛围

课堂氛围,也可称为课堂心理气氛,它指的是一种观念形态,又是给人以实在感受的教学情境,反映了课堂情境与学生集体之间的关系。现在,我们的教室常常被一种东西控制着,那就是“害怕”。老师害怕:怕说话没人听,怕场面失控,怕没人爱戴。学生更害怕;怕挨批评,怕被羞辱,怕在同学面前出丑。如此心存忧虑和戒备,是不可能敞开心扉彼此接纳和交流的。我们不需要对学生老生常谈“上课要专心听讲,积极发言”,而是要为学生挺起可靠的肩膀,让他们自己把信任放在我们的肩上。这样的教室才能成为“润泽的教室”。

(一)公正

“不患穷富,只患不公。”是中国人的普遍心理,学生也不例外。“老师可以严格,但不公平的老师会被学生看不起。”首先,要求学生做到的事情,老师先要做到。要求学生和气待人、做事勤勉,老师首先和气待人、做事勤勉。要求学生专心倾听,那么,面对学生的声音,老师首先心无旁骛,专注听讲(听学生讲)。因为,孩子们一直看着你,他们以你为榜样。其次,老师不因某位学生学习优秀而偏爱有加,也不因为某个学生学习后进而冷言冷语。相反,学习后进的学生更需要老师的鼓励和赞扬,更需要老师的帮助和支持。课堂上,每个学生都有言说的权利和机会,不要把目光锁定在几个“积极分子”身上而厚此薄彼。

(二)放手

我们常常对学生的能力充满怀疑:学生能回答得了吗?这个问题能理解吗?所以,老师常常以绝对的权威凌驾于课堂之上,学生臣服于老师的指挥,亦步亦趋地揣摩着老师的心思,推测着老师需要的答案。这样的课堂是压抑的,被掌控的,学生的心灵得不到自由和舒展,思维也必然僵化。只有充分地相信学生的能力,从学生的感受出发,把时间和空间交还给学生,课堂上学生能做自己想做的事,能独立思考,在讨论、操作中学习,课堂才有生命的活力。相信学生,他们会灵动地展开了思维的翅膀,就有话可说,有话要说,有话会说。即使耸耸肩膀,拿不出自己的意见来,每个人的存在也能够得到大家的尊重和承认。这样的教室里,每个人的呼吸及其节律该是多么柔和、安然。

(三)关注

课堂上,面对同样的学习内容,不同的学生因为经验、能力、性格等的差异而常常表现迥异。有的不假思索就举起了手,有的双眉紧锁深思熟虑,有的迟疑不决欲言又止。而在教学中价值最高的也许恰恰是这种模糊的多义的意见。“尊重这些模糊的多义的意见,能建立起教室里对个性多样性的意识,从而在相互的交流中,使每个人的认识达到更加丰富、深刻的程度。”李希贵校长在美国访问时,哥伦比亚大学的戴维教授就曾说过:“我只有说,才能想。”他想表达的意思是,他只有在陈述的过程中才能产生更多、更好或者更有价值的想法。这也正是我们要求学生在课堂上更多地进行“公开行动”的原因。所谓“公开行动”,就是学生把自己的说、写或者其他动手的学习活动,放在同伴或者班级的视野下进行。因此,上课时老师要善于察言观色,努力通过观察学生的表情、眼神、动作等把握学生的思维状态,积极关注学生的不确定性思考、犹豫的表现以及探索地进行着的行为,给予充分的鼓励和关怀,让他们通过“言说”促进“思考”,借助“表达”帮助“梳理”,同时不失时机地铺一铺台阶,搭一搭梯子,帮助学生将思维引向深处。

二、创设自由言说的佳境

知识的建构性、社会性、情境性、实践性表明,“学习是知识的社会协商”。正如布鲁纳所说,“学习与思考永远都是置身在文化情境里,并且永远都需要依赖文化资源的使用。”

传统课堂过多地要求学生要和教师保持一致,要和“好学生”的行为保持一致,和考试要求保持一致,和课堂主流行为保持一致,课堂学习更多对认同提供支持,而较少为协商提供资源和空间。当一些学生带来的异质性因素得不到协商的资源和空间时,认同和协商的极度不均衡,使得他在课堂上就无法进行教育所期待的身份建构。他们实际上极度渴望这样一种学习方式:在其中,自己的身份能够是有意义的,能够介入到一个学习的轨迹中,支撑他建构起属于自己的意义。“学习共同体”的构建为学生知识的协商、身份的认同提供了佳境,正如建构主义理论告诉我们,“个体并不是内容和理性的占有者,而是他们的分享者。博学而合理的陈述并不是内部信息的外部表达,而是在不断进行的交流中的整合”。

(一)成立异质的学习小组

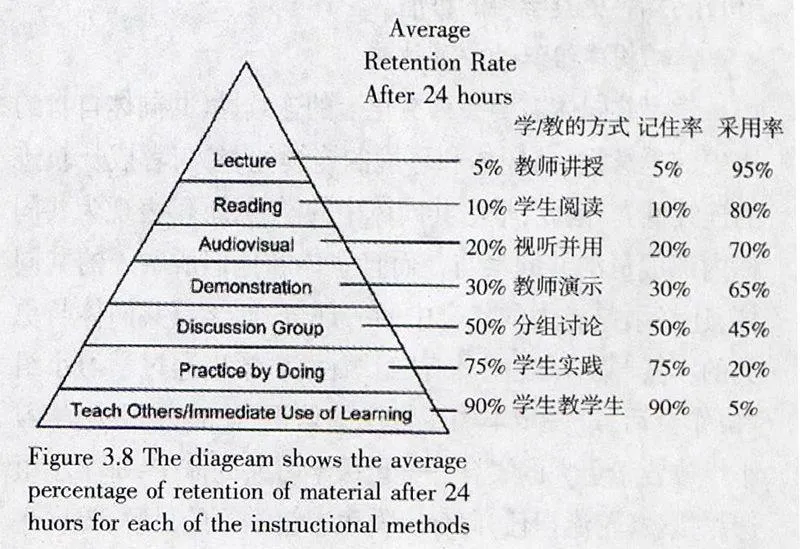

建构主义认为,学习是以原有经验为基础,通过与外部环境相互作用,使新旧经验“同化”或“顺应”形成新的理解(知识建构)的建构过程。它强调学习的情境性和社会性,认为学生的知识是在一定的情境下,利用必要的信息,借助于他人的帮助,通过意义建构而获得。人类学家在研究“人是如何学习的时候”发现,当采用“教师讲授”的学习方式时其记住率仅为5%,而采用“学生教学生”的学习方式,其记住率则是90%(详见下图所示):

因此,根据学生学习方式的差异组建异质的学习小组,并结合空间和情感上的就近原则,尽量保留此前学生自发形成的结伴学习的合作群体,尽量让座位靠近的同学组成学习小组,从而便于成员广泛而频繁地互动,形成相互依赖、相互支持的心理氛围。这样,高明的学习者(专家)伴随其间,为之提供模仿的对象和自主尝试的帮助;同时,新手以边缘性参与活动有所收益而愿意长期投入共同学习。

(二)设置开放的学习任务

精心设计的“学习任务”,为学生创设了一个真实的开放的问题情境,这个任务具有不确定性,不是浅薄阅读就可从教科书中轻易找到答案的,它需要学生经过信息收集、整理、加工等深度学习,才能获得富有个性的解决问题的方案,因此极具张力,向每一个参与者开放,每一个成员都拥有参与意义协商的机会。因为接下来需要在“学习共同体”中公开行动,所以,每个行动者会因责任所在而深思熟虑,其思考的结果会更加清晰,更具条理,往往会主动修补不尽完善之处,说不定脑子里会冒出许多原本不曾有过的奇思妙想,认知创建也因此油然而生。

(三)开展自由的学习交流

学生独立学习的体会、感悟、心得、理解,需要通过表达、交流与同伴分享,在与同伴的交流中相互启发、相互补充、相互修正、相互完善、相互促进,每个人在分享他人思考成果的同时,既可以从自己的视角评判对方,也可以在评估他人的成果时丰富自我,从而使个人意义逐渐趋近于共同的认识。在学习小组内,那些不确定的思考、不完善的陈述、探索地进行着的行为都可以无所顾忌的展开,每个成员可以敞开心扉阐述自己的认识和观点,同时认真倾听来自同伴的声音,对同伴的发言发表意见,可以赞同,可以质疑,也可争议。学生在认识和表现事物的同时,也在表现自己并构建和他人的联系。这些不确定的言语交流更能深入到学生心中,更有实实在在的说服力。因此,学习小组的“协作会话”更具学习的价值。

(四)构建组织性学习结构

学习共同体需要一种文化上的连续性(共同体自身的历史的延续性,共同体和环境的连续性,参与者成长轨迹的连续性)。因此,学习共同体中的学习,不仅表现为共同体内部成员的共同参与,而且个体和他们所融入的共同体,还必须是更大的集合中的一部分,即学习共同体与更大的实践“集合”之间具有“组织性”。学生通过学习小组“协作会话”进一步丰富了自己的认识,此时,需要把学习小组放置于更大的集合——班级学习共同体中,每个小组选派代表(轮流担任)向全班发表本组学习的见解,提出存留的异议,组际开展更大范围的“意义协商”。

三、培养耐心倾听的习惯

相互倾听是相互学习的基础。佐藤先生指出,在促进学习的沟通中,更重要的是彼此倾听的关系。听先于说的行为,在“学习”中至关重要。“学习”,一般被视为主体的、能动的行为。但不应忘记的是,在能动的行为之前,还存在倾听这一被动的行为。其实,“学习”就是从身心向他人开放、接纳异质的、未知的东西开始的,是靠“被动的能动性”来实现的行为。然而,迄今为止,我们的许多课堂满足于表面的热闹,教师和学生都有不同程度的“倾听缺失症”。因此,唯有确立敏感地感应他人思考的细微差异并做出应答的倾听关系,形成相互倾听的融洽关系,课堂才能重建为不同个性的儿童相互学习的空间。

(一)培养倾听的兴趣

对别人述说自己,这是一种天性;认真对待别人向你述说他自己的事,这是一种教养。首先,老师以身作则,做一个主动的倾听者,专心倾听每一个学生的话语。当学生的见解与自己的预设出现偏离时,不要粗暴地打断或者主观武断地告知,而是要走进学生的内心,倾听学生真实的想法。再之,倾听是人的本能,婴幼儿就是在倾听中接受外界的信息,渐渐地成长起来。倾听是你了解认识这个世界的重要途径。自然赋予人类两只耳朵、一张嘴,也就是让我们多听少说。“听君一席话,胜读十年书”。当学生明白了这一点,自然会让自己倾听的耳朵虔诚起来,会让自己倾听的心灵敏感起来的。

(二)教给倾听的方法

1.礼貌倾听。倾听,不光是用耳朵。听别人说话时,目光注视着对方,以示尊重。可以用点头、微笑、摇头等非语言信号来表达自己在认真听。也可以随声附和“嗯”、“不错”、“我也是这么想的”等话语。或者适当重复对方所说的话,还可以通过适当归纳来表明你已经领会了对方的意思,比如“我明白了,你说的是……”

2.边听边记。经常做一些听记练习,可以从一个词、几个词到一句话、简单的一段话,培养学生快速记住听的内容。面对一个有待探讨的问题,先自己想一想对这个问题的看法,再虚心倾听别人的意见,听的时候细致认真,注意记住他人发言的要点。

3.边听边想。倾听的核心是思考。在别人发言时,要结合自己的理解去甄别、判断、推理、联想,做到听思并重。听到有疑惑的地方,可以适当地提问。要知道,对方听了你的提问会更有兴致地讲下去,这样你也就可以得到更多的信息。听到与你的想法不一致的地方,不要急着随意打断别人的说话。等别人讲完后再针对他的观点发表自己的看法,表达方式要委婉,让对方乐于接受。

4.积极应答。倾听的目的是应答。佐藤先生认为,教也好,学也好,都应该以“应对”的应答性活动为中心来组织。如果把课堂讨论比作传球的话,让学生始终接住“讨论之球”是老师的追求。学生能接住来自老师、同伴的花样百出、甚至出其不意的“球”,那种挑战性与成功感将不言而喻。同时,自己传出的“球”被同伴接住,同样是一件令人愉快的事情。如果能接住“怪球”、“偏球”,学生自然会投出更好的球来。

当你对老师的言语、同学的言语的“应对”唤起了什么的时候,让这种被唤起来的东西结晶为自己的言语,让自己的这些言语和教材中的内容和其他同学的言语相互碰撞。动态的学习过程就是小小的差异相互反响激荡的过程,在学习发展的动态过程中,这种“个体和个体的相互碰撞”不断地产生出来。生生之间、师生之间的交互作用使得个人依靠意义的共享与协商实现知识的建构。

[责任编辑 王开贵]