借助动态呈现 舞动精彩课堂

2012-04-29林志鹏

摘 要:动态呈现是指图像元素在空间的上、下、左、右移动、旋转等的形态,或指信息元素在时间上前移、后挪等形态。动态地呈现课堂信息,不能停留在形式上,要在“动”中植入新的信息,引发更强烈的思维张力。

关键词:动态呈现;内在联系;背景性知识;认知内驱力;横向联系

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2012)09-0049-02

多媒体有一种特殊的优势——动态呈现,所谓的动态呈现包含两层意思:一是图像元素在空间的上、下、左、右移动或旋转;二是信息元素在时间,按时机呈现。动态呈现会使其与学生的认知发展契合,与学生的思维节奏同步。这样,引导学生的关注知识的发生、发展,把握知识的来龙去脉。

一、动态呈现,有利于探索要素的内在联系

教学过程中,我发现有些教学素材在“静态” 呈现时,学生往往不容易发现它各部分要素的内在联系,但当它们“动起来”时,却很容易把它们内在因素的关系显露出来,帮助学生深入把握数学对象的内在本质。

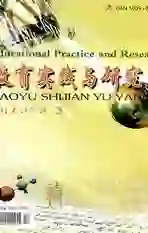

例如,在教学“分数的认识”时,为了使学生正确理解分数的数学本质,我动态演示了一个“动态的二分之一”。

如果习惯了静态下呈现的二分之一,容易使学生误以为它表示的是“量”的多少,以至于出现理解上的偏颇。通过动态地演示圆“变得越来越大” ,可阴影部分依然表示二分之一。并追问学生:“为什么图形变大了,可还是表示二分之一呢?”“因为圆虽说变大了,可阴影部分也在变大,还是占它的一半。”进而使学生意识到:二分之一反映的是阴影部分与全圆面积的关系。动态地揭示了部分与整体这两个要素之间在分数意义上的内在联系。

二、动态呈现,有利于揭示隐含的背景性知识

数学内在地反映了人们对世界的数量关系与空间形式的思考与认识,如果仅是回答事物“怎么样”,不去理会“为什么”是这样,还有“怎么知道”是这样,那这样的数学教学就缺乏完整性和灵动性。只是呈现知识外在的事实,而忽略内在的背景,就会像塑料花插在花瓶上,只是看着艳丽,但没有生命。我设计了这样的课例:墙上有三只苍蝇,你能用什么样的方法来表示它们的位置?学生纷纷发表意见:“上面的,左面的,右上角的……”学生老是觉得词不达意。我给学生讲了一个故事:法国有个数学家叫笛卡尔,他觉得描述多个点的位置很不容易,于是,他想用数学的办法来解决这个问题,但几经努力,不得其解。一天,蜘蛛在网上捕虫的方式使他大受启发。于是,他先给这几个点,打上格子。(这时在课件苍蝇的背景上,补上了格子)学生于是开始争着说:“有一只在从上到下数第二行,从左到右数第四列;还有一只在……”“这样说起来还是有点困难吧?”(这时课件显示行标、列标)教师示意学生:“咱们再试试吧!”学生感到轻松多了:“第一只苍蝇在二行四列;第二只在……”“啊,这样可简洁多了!”于是,数学上就可以用(2,4)来表示第一只苍蝇所在的点。

在这个课例里,分三步“动态地”来呈现苍蝇的坐标图,学生先有感,而后才有得。结合数学史的背景资料,提升数学课堂的文化蕴涵;在细小环节上对原发性的数学问题进行思考后,共同经历了数学坐标图的“再创造”过程。

三、动态呈现,有利于提高学生认知内驱力

教学素材呈现形式的“动态化”,不只是图形元素视觉上的“移动”造成空间反差,还包括“动态地”呈现材料,造成时间反差,构成一系列的结构性体验,引发学生对数学问题的关注。

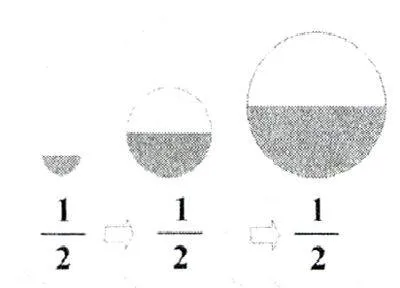

有幸聆听刘德武老师的新作“找规律”,他打破了以往静态呈现规律的固有模式,使下图中的规律排列的颜色“跑起来”,从右往左依次出现,配以有节奏的“读”,并加以手势的“指挥”,诱使学生“读”出接下来未出现的颜色,营造了一个富有张力的“体验场” ,激起了学生强烈的认知内驱力。

这个 “场”的营造,得益于教师的精心布局。教师让枯燥的数学知识“活”起来,成了师生间富有童趣的互动。抑扬顿挫的音律凸显了图形的“规律周期”,学生很快从“发现周期规律”过渡到“用周期规律”思维。声、形、情交融在一起,演绎了一堂精彩纷呈的生命课堂,难怪学生会把数学学得那样有滋有味!正是呈现形式上破静为动,使课堂得到了这样意外的效果。

四、动态呈现,有利于沟通知识间横向联系

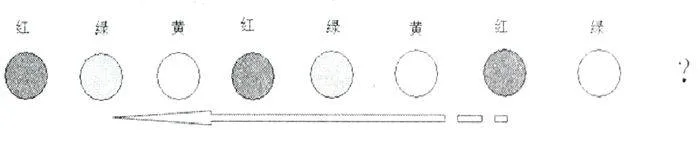

数学知识的横向联系,反映了不同角度对数量和空间形式的描述。沟通它们之间的关系,形成纵横交错的网络,更有利于提升学生数学素养,提升学生数学思维的创新力,使学生的知识体系不至于僵化,方便学生将数学问题进行不同形式的转化,促进解决数学问题能力的提升。例如,教学“植树问题”时,有这样一道题:一个圆形水池,周长216米,每54米种一棵树,可以种多少棵?我对采用静态呈现方式的课堂进行了观察,发现很难使学生发现数学规律、找到解题的有效方法。如果采用多媒体动态地将圆形打开,学生将轻易地发现在圆上的植树问题就是学过的“一端种、一端不种”的植树情况。实现了“化新为旧”,沟通了知识间的横向联系。

动态地呈现课堂信息,不能停留于追求形式的花俏,而要在“动”中植入新的信息,引发更强烈的思维张力。使外在的信息与学生的内部信息能协调一致,相互融合,相得益彰,形成新的和谐的整体,为新知的建构提供有力的依托。