守望白鹿原

2012-04-29马慧娟王双双

马慧娟 王双双

长篇小说《白鹿原》发表以前,几乎没有人知道哪里是白鹿原,尽管这个名字已经存在了两千多年。《太平寰宇记》里记载:“(周)平王东迁之后,有白鹿游此原,以是名。”人们通常叫它狄寨原,因为宋仁宗时大将军狄青在此屯兵操练,准备征剿西夏。它还叫灞陵原,因为汉文帝的墓葬灞陵就在原西头的北坡。大诗人王昌龄、王维来过这里,刘邦从鸿门宴的刀光剑影下逃生,回到的就是白鹿原。

可这些,都不被人知晓,直到20世纪90年代,陈忠实的小说《白鹿原》轰动文坛,这个名字一时间家喻户晓,但人们依然分不清,它到底是个地理概念,还是一个行政区划?

白鹿原南北宽约十公里,东西长约二十五公里。下原的北坡,灞河从东往西倒流着。50公里外,是一百多万年前拿着粗糙石器的蓝田猿人的生存地。下原的西坡,有一条从终南山上流下的河,叫浐河,距西安市约十公里,这是新石器时代半坡人的生存地,6000年前,他们已会制陶和纺织。

“距离不过一百华里左右,人类就在这白鹿原的东头和西坡完成了115万年的进化史。”陈忠实曾这样感慨过。可见,白鹿原是一个有故事的地方。

白鹿村在哪里?

从地理位置来看,白鹿原地处关中平原,是秦岭山脉向北延伸形成的一个土原,它东靠终南山的篑山,原上的土层厚达100米,与陕北的黄土高原不同,这里气候温暖,雨水丰沛,树木葱密,土地肥沃,十分适宜农业的发展,因此是农耕文化较早的发祥地。荀子云:“观其风俗,其百姓朴,其声乐不流污,其服不挑,甚畏有其司而顺。古之民也。”《汉书·地理志》也记载:“其民有先王遗风,好稼穑,务本业。”

如果以现在的行政区划来界定白鹿原,实际上它跨西安市的两区一县(长安区、灞桥区和蓝田县),蓝田县占整个白鹿原面积的2/3。所以,提到白鹿原,人们总是先想到蓝田县。

“白鹿村”是陈忠实杜撰出的一个名字,西安白鹿原文化研究院院长卞寿堂在其书《走进白鹿原:考证与揭秘》中写道:按小说中“白鹿书院”过滋水、上大道,西行五十里到“朱家砭”的方位和里程,今蓝田县安村乡的白村应该是“白鹿村”的村址所在。

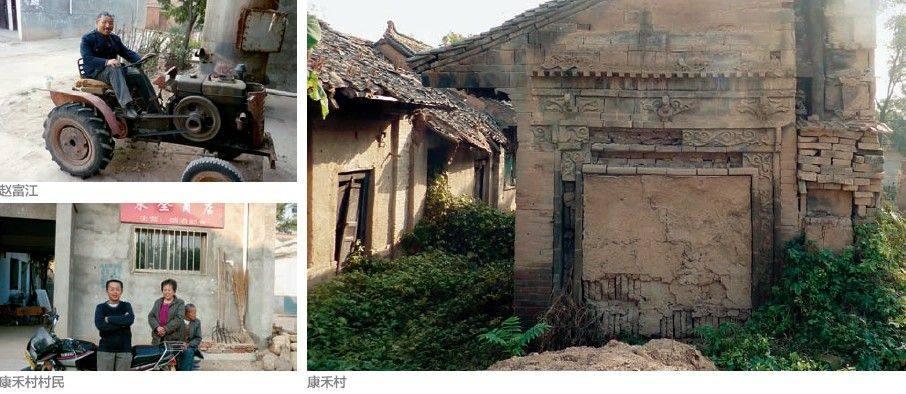

但在看过小说之后,原上的人就明白了,小说写的是白鹿原西北部的蓝田县孟村乡康禾村的故事,这个村有史以来,就有詹、赵两大家族争斗共处的故事,也是共产党的“红窝子”。

如今,白鹿原上的村落基本上是一样的,到处可以看到新起的二层、三层砖砌小楼,到处都在修路、建房,以前具有当地特色的厦房没有了,标识显著的牌楼不见了,具有家族象征的“三合头”、“四合院”也被替代。看上去,这里和其他省市正在开发的城郊农村没什么两样。只有走进村民们的生活,去探寻他们几代人传承下来的生活方式,才能感受其中的味道。

寻根祭祖,白鹿原人在乎这个。73岁的韩芳全就是这样,至今还留着白村韩姓先祖韩清的画像,宽约一米,高约两米,是从明朝留下来的,已经褶皱不堪,很多地方已经脱落,颜色也不再鲜亮。韩清是明末义军将领刘宗敏的舅父,传说是白村韩姓人的先祖。

上世纪60年代,为便于管理,白村分为上下白两个大队,后人习惯称上白村和下白村。现共12个村民小组,8个是韩姓人,约有500余户,2500多人。历代白村人尊称韩清夫妇为黑爷、黑婆,过去,每年三十,各村韩姓人都要派代表前来向黑爷、黑婆画像献饭祭祀。

为了表达对祖先的敬重,韩芳全等人打算花十万多块钱修个祠堂,把每年祭祖这事办得像个样子。在他看来,这不是奢侈和炫耀,而是白村文化的一种体现。

“根正苗红”的康禾村

白村往西一直走,就可以找到有“红窝子”之称的康禾村,位于白鹿原中部,临北坡原塄。该村占地2338亩,人口1322人,共300余户村民,以赵、詹、曹姓为主,其中赵姓占三分之二。

上世纪初,康禾村村民思想较为积极先进,地下党活动异常活跃,并且影响深远,一度成为中国共产党开展各项活动的联络点和指挥所,并且在该村小学成立过隶属于中国共产党陕西省委领导的中国共产党蓝田区工作委员会。所以在其他村落的村民眼中,康禾村,是真正的“根正苗红”。

康禾村出了一个赵伯平,曾任陕西省省长,这也成为该村赵姓村民的骄傲,即使现在已经找不到直接的血缘关系,但他们会说:“往上推几代,我们肯定是一家”。赵富江就是这样一个人,长期在外打工、艰辛的赚钱过程,让他有了一个更为现实的思考方式,注重“名人效应”,希望走出去的康禾村人能常回家看看。

由于地处白鹿原腹地,又被川道人讥讽为“旱塬”,长期以来,康禾村人吃水要到村以北的原坡下汲水,坡路崎岖而且路途遥远,水显得比粮食更为珍贵。村民戏言,家里来客,“宁给一个馍,不舍半碗水”。上世纪60年代,为了解决这一问题,时任陕西省省长的赵伯平为了造福桑梓,派遣专业打井队进驻该村打井。还有修路问题,以前该村街道多为土路,“晴天一身灰,雨天一身泥”,上世纪90年代,时任西安市纪律检查委员会书记的詹兴俊多方筹措资金,时任西安民生集团董事长詹军道慷慨解囊,大力支持家乡道路建设。同时期,为了支持家乡文化教育事业,时任中共西安市常务副市长赵毓华筹措10万专项资金用于康禾村初中建设,建成了4座36间砖木结构师生校舍。

康禾村文化底蕴深厚,一直重视教育、崇尚文化,通过求学考取高等学府的人数一直在白鹿原地区独领风骚。擅长多种乐器的著名秦腔演奏家赵武道、曾任兰州军区空军某部高级将领的国家二级美术师赵鹤龄、蓝田县作家协会实力派青年作家赵亮等,至今仍然活跃。

建设影视基地的杨木寨

随着电影《白鹿原》的热映,由陕西省旅游集团打造的白鹿原影视基地呼之欲出。其位于西安市蓝田县白鹿原何家塬村白家梁上,项目总占地600亩,计划投资5亿元,工期约3年,建成后分为影视城文化区、生态休闲区,综合服务区等3个功能区,其中核心区影视城文化区用于影视剧外景拍摄。

经过近两年的施工建设,目前,白鹿原影视基地已初具规模。它以小说《白鹿原》和电影《白鹿原》为文化载体,通过对小说和电影中“白鹿村”、“白鹿镇”、“滋水古县城”、“白家大院”、“鹿家老宅”等重要场景的还原,试图展现关中风土人情、民俗文化等,以填补陕西没有影视基地的空白。

最初的设想总是好的,但实施就遇到了困难。由于现在的白鹿原被现代建筑、设施包围着,“到处都是电线杆子、二层小楼,一不小心就被拍到了,加上原先的东西保留下来的很少了,王安全也不能像张艺谋一样,财大气粗地走到哪都拔电线杆子吧?”卞寿堂说。所以电影《白鹿原》的拍摄地点是陕西省渭南市合阳县同家庄镇南长益村。

“怎么也得在白鹿原上取个景吧?一个镜头也得有啊,可最后,和白鹿原没啥关系。割麦子的景还是在内蒙取的,那块冷,演员们都穿着棉袄割,这哪是白鹿原啊?白鹿原上割麦的季节热得很,很多人是光着膀子的,顶多穿个长袖。”对白鹿原情有独钟的卞寿堂诉说着自己的不满,也把希望寄托在电视剧上。

据说,白鹿原影视基地在争取电视剧《白鹿原》的拍摄。陕西省电影家协会副主席张阿利认为,该基地建成后,将推动陕西影视产业链的发展。

蓝田县前卫镇杨木寨村一黄姓村民却有自己的想法,“咱农民眼光短,不知道什么是产业链,也管不了那么多,我就知道这基地现在都没工人了,工棚都是空的,去年还很多人呢,估计是没钱了吧?!因为征地问题和村民们有矛盾么,这个咱不好说。有人说这个能挣大钱,我看它有啥用呢?!”

这是个典型的留守家庭,儿子和儿媳去宁波打工,留两个孙女给黄大爷看守,大孙女出生3个月,儿媳就出去打工了,孩子靠喝羊奶长大,二孙女好些,吃了一年的母乳。尽管每年过年,儿子都会拿着相机为孩子们拍照,但面对镜头,他们还是不习惯,羞涩却难忍好奇。 “不要笑,不要笑,笑了就看不见眼睛了!” 拍照时,黄大爷一直提醒着。电影《白鹿原》中,白孝文和鹿兆鹏结婚时,鹿家特意从省城请来了西洋留影镜,给大伙留影,主持的老者说:“留影的时候千万要记住,憋住气,眼睛瞪圆,一动不动地看着前头的木盒盒,要不然,留下的影就不真了。”

从黄大爷身上,我们似乎找到了当年白鹿村村民的影子,时间在他们身上变得缓慢起来。72岁的康会琴也是一样,自1962年从西安回到白鹿原,48年没离开过这个原坡。至今一直住着结婚时的土房子,虽然已经破旧不堪,甚至将大厅当做羊圈来用,人在炕上睡,羊在地上睡,但她还是不想离开,因为“这里有炕,住着舒服,儿子的房没炕,不暖和”。她和老伴不看电视,因为电视坏了当破烂卖了,也没有手机,没事的时候就坐在门口剥剥玉米、捡捡豆子,还养了两只羊,每天挤羊奶喝,想孩子了就走着去找他们,日子就这么过着,一过就是一辈子。

但变化还是来了,建设白鹿原影视基地需要征用她家的耕地,全家5亩地就这样没了,赔偿费用是每人三万九。对于她来说,这个变化是前所未有的,“地没了,吃啥呀?现在吃的是前几年积攒下来的麦子,还能吃个两三年,可是吃完咋办呀?一个人那么点钱,够做什么?吃饭都不够。”说这番话时,康会琴还不知道现在的物价,因为几十年来,她的生活都是自给的,玉米、小麦、豆子、苞谷,白菜,连羊奶、鸡蛋,都是自家产的。

康会琴经历的另一个变化算是一个福音,因为从去年开始,村里要给老人们发养老金了。可是由于她的身份证还是几十年前的,早已不能用了,所以去年没有拿到钱。自20多岁回到这原上后,康会琴一直没用过身份证,“没啥用么,办那做啥呢?!”可她的质疑出现了问题,身份证还是需要的,今年年初,她自己去公社照了相,然后去派出所领了身份证。虽然还不知道自己能领多少钱,但还是很期待,起码是对失去土地的一种安慰。

今年暑假,在西安读高中的外孙带着她去了大雁塔,去了解放路,也照了相。她还“嘲笑”道:“老都老了,反倒经常照相了!不好看了么。”当问及对西安变化的印象时,她已经不知道从哪说起了,“变化大得很么,车多了,人多了,哪都不认识了!”

“现在老了干不动了,出去找活,人家也不要了。” 康会琴说,就在前几个月,白鹿原影视基地来了一个摄制组,拍了一次电影,她还当了回群众演员,“在那站了一天,给了37块钱”。她不知道这个影视基地能不能给村民们带来好处,只是希望多来些这样的摄制组,多赚些钱,趁着还能站得动,多为自己攒些买粮的钱。

今年30岁的马云涛也有同样的经历,站了一天,拿了80块钱。但他的关注点不在这个钱上,而是“能和明星合影”,还有就是见识了“旧社会地主家的四合院”,“那些蓝砖很贵的,你看现在咱盖房哪有啊?盖好了还得‘做旧,就是把新的东西弄破了、弄旧了,还原么,要花好多钱!”谈到影视基地,马云涛说,“建了肯定有好处哇,征个地,一家人能拿到几十万,再做个生意赚点钱,不错么。就是不出去打工,在这坡上开个饭馆,也能挣钱哇,总比种地好么。”当有老人说这个影视基地建不起来时,他总反驳:“能么,建起来就好了,收门票,发展旅游业,再建个商业街,咱这杨木寨就热闹繁华起来了,也算是沾了这白鹿原的光了!”

这就是白鹿原上的村庄和村民,仅仅两代人,对土地的情愫截然不同,甚至是相悖的。发生在白鹿原上的变化,也是中国每一个乡村正在经历着的巨变。