马克思主义中国化主体合法性与结构探究

2012-04-29陈红娟

陈红娟

摘要:马克思主义中国化的前期研究一直是“匿名主体”的状态,当前学者对马克思主义中国化主体的界定大致有政党主体论,领袖主体论,综合主体论,知识分子主体论、群体主体论等。马克思主义中国化理论并非自动生成,而是在主体参与和推动中实现。通过内在结构的分析能够看出,领袖人物、知识分子、人民群众共同构成马克思主义中国化主体。其中领袖人物是核心主体。

关键词:马克思主义中国化;主体;合法性;结构

中图分类号:D61 文献标识码:A 文章编号:1004-0544(2012)11-0028-04

“马克思主义与具体实际相结合还有一个关键问题:谁去‘结合?不能‘见物不见人,实践的人是唯一的主体”,“中国共产党把马克思主义基本原理同中国实际相结合、实现马克思主义中国化,是一种自觉的、能动的主体性活动”。马克思主义与中国实际相结合不是自动地“结合”,而是通过主体自主、能动而有效地活动来实现。

一、主体讨论

纵观当前研究现状。马克思主义中国化的前期研究一直是“匿名主体”的状态或者说是“遮蔽”状态,多数学者只是在研究中默认,而没有对主体问题进行深入研究。关于马克思主义中国化是否有主体,或者说马克思主义中国化主体的合法性问题,学术界讨论较少。一些学者直接默认主体问题。“马克思主义中国化的关键是结合,而结合的关键又在于主体,在于主体的知识、能力和素质”;一些学者意识到了“匿名主体”的问题,但没有深入探讨,“谁是马克思主义中国化的主体?要使马克思主义中国化,则必须有一个能将其中国化的主体。马克思主义本土化,不能缺少由本土产生的马克思主义的政党。”多数学者将研究视角主要集中在谁是马克思主义中国化主体的问题上。学术界对主体的界定可以概括为以下几种:

一是政党主体论。即将中国共产党作为马克思主义中国化的主体。这类学者将中国共产党看作马克思主义中国化的主体。赵存生认为中国共产党是实现马克思主义中国化的主体力量。谭培文指出。“中国共产党既是马克思主义本土化的理论主体,也是马克思主义中国化的实践主体”。“党是把马克思主义基本原理与中国具体实际相结合的学习者、研究者、教育者、应用者、实践者、改造者,党如何对待马克思主义,如何对待中国实际,如何把马克思主义应用于中国实际,决定着马克思主义中国化的方向、水平和特点。”

二是领袖主体论,即将毛泽东、邓小平等中国共产党领袖作为马克思主义中国化的主体。这类学者突出领袖在马克思主义中国化中的作用。无论从中国化马克思主义理论的内容还是从理论的命名来看,都与中国共产党的领袖们做出来巨大贡献有关。梁树发提出“领袖主体”这一概念,认为这是一个马克思主义发展过程中客观存在的现象,“领袖是集中了马克思主义者、马克思主义理论家群体的智慧而实现理论创新的。”周向军等学者对毛泽东具备的马克思主义中国化的主体条件进行分析,将毛泽东、邓小平默认为马克思主义中国化的主体。

三是综合主体论,即认为马克思主义中国化主体是一个综合体,既包括人,又包括组织。这类学者认为马克思主义中国化不仅是一个理论发展的过程,还是一个实践践行的过程,那么马克思主义中国化的主体既包括提出马克思主义中国化理论的政党与领袖,也包括践行中国化马克思主义理论的人民群众。徐松林认为马克思主义中国化的主体“主要包括人民群众、无产阶级、中国共产党、思想家理论家和领袖五种类型的主体。”中共中央党校的董德刚也提出“实行马克思主义与具体实际相结合的主体,包括个人与组织(集体)两种基本类型。”Ⅲ陈金龙指出“纵观马克思主义中国化的历史进程不难发现,领袖群体、知识分子、人民群众共同构成马克思主义中国化的主体。”

四是知识分子主体论,即将从事马克思主义理论研究的知识分子看作是马克思主义中国化的主体。这类学者强调马克思主义理论自身发展对整个马克思主义中国化的影响。俞吾金认为,马克思主义中国化主要包含以下两方面的工作:其一,把马克思主义经典作家的重要著作翻译并介绍到中国来。其二,把已经翻译或介绍进来的马克思主义经典作家的重要著作,尤其是其立场观点和方法运用到中国革命的实践中,努力形成具有中国特色的条理化的革命经验和理论,从而既在革命实践中丰富和发展了马克思主义理论,又运用马克思主义的普遍真理解决了中国革命中遭遇到的种种具体问题,为中国革命的胜利创造了条件。这两个内容尤其是前一个内容,中国知识分子在其中起到了不可替代的作用。那么,在回答:究竟谁是马克思主义中国化的主体时,俞吾金写道:“我们的回答是:中国共产党党内从事理论研究的知识分子和积极拥护中国共产党路线和政策的党外知识分子正是这些先进的知识分子构成了马克思主义中国化的主体。”

五是群众主体论,即将广大人民群众看作是马克思主义中国化的主体。这类学者更强调马克思主义中国化的实践性。马克思主义中国化最终目的并不是停留在理论阶段。而是实现观念形态向实践形态的转化。马克思主义中国化理论的最终表现形式并不是文件、文本而是人民群众的实际行动。那么人民群众在这个过程中是作为马克思主义中国化的主体存在的。从这个角度分析,一些学者将大众看作是马克思主义中国化的主体。杨楹、卢坤认为“马克思主义中国化的大众化之维也就充分彰显了马克思主义的主体性特征,展示出马克思主义如何走向现实,将理论、观念力量转换为现实的物质力量,最终促成新的现实生活的生成之具体路径,……”。

二、主体合法性

“同物质生产等实践活动相比,作为精神生产的认识活动更加依存于个人主体。任何重要认识成果的诞生,新的科学概念、科学理论的提出,都是富于创造性思维的头脑的产物。思想成果终究只能产生于思维着的头脑之中,终究要靠个人的独立思考和创新能力的发挥。”明确马克思主义中国化主体的合法性是深入研究马克思主义中国化问题的前提。

就马克思主义中国化的定义而言。国内学术界和现行教科书所给的定义是:马克思主义基本原理与中国具体实际相结合。从句法分析,这显然是一个无主语句,省略了谁去执行。省略了主体。但是就“化”字来看,“化”是会意字,由一个正立的人和一个倒立的人构成,表示不对立的两个事物一方受到另一方的重塑,在彼此各有本质的基础上统一起来。如果让一方重塑。只是止于事物原有状态的“此”,谈不上“化;如果事物在重塑中失掉原有本质,就是“讹”也不是“化”。“化”基本上存在两种情况。一种是由第三者主体来实现化,把握是谁来化谁,如何化,避免两者均变其形态性质,保持“化”原意中要求的度;一种是“化”的双方自行来完成。后者的施行主要还是在“化”的双方或一方具有主体性的基础上。

马克思主义基本原理是一个客观存在物,它本身并没有主体性和主动性。马克思主义与时俱进的理论品质内在地推动马克思主义理论的发展。但这种推动只是一种理论本身的内在品质,没有时代需要和实践的推动,这种由内在品质不会自动发挥出来。理论如何能发生自我蜕变,体察时代需求发展自身,它的批判性与与时俱进的品质显然需要通过人来完成。马克思主义基本原理只有被人掌握和运用,其与时俱进的理论品质才能彰显出来。不被人所掌握和运用的马克思主义基本原理,只能停留在书本上,不可能主动“跳出来”与中国具体实际相结合。中国具体实际更是一种变动性地客观存在,它也不具有主动性,不可能自动去结合。其实,一切理论与“主义”都具有内在主体规定或主体意向,都具有价值归属。任何以超主体出场的理论,都试图建立终极真理,都是以无主体、去偏向的方式隐性地表达着自身理论的真正主体归属。无论是黑格尔“无主体”哲学和费尔巴哈抽象的“类人”哲学,还是各种试图“改制”社会、构造形形色色“乌托邦”的“主义”,都深深蕴涵或隐匿着它们自身的主体逻辑,有着自己的创作主体与指向主体。

马克思在其理论的显性逻辑中,超越一切无主体理论或抽象化主体归隐的特征,不是要重新回到无主体、抽象主体的理论旧道上去,而是直言他的理论是关于历史主体的现实命运与未来生存,其主体是“现实的个人”、“无产阶级”和“社会化了的人类”,这里指明了理论服务的主体。从马克思主义理论的发展来看,自马克思主义传人中国起。一直有着自己的承载主体,它是通过马克思主义者来得以传播和发展的。马克思主义理论本身是产生于西方的土壤上。其范畴、逻辑和思维如何让扎根于东方大地的中国人民接受,首先需要传播者将其引入,并用中国式的语言来表达出来。这个过程中中国的早期知识分子做出了突出贡献。可以说,马克思主义基本原理在传入时就是带有一定的主体性,与中国早期知识分子对其理解有着密切联系。中国共产党人早就有主体意识:“问题的解决。不但是主观方面要有正确的手段或方法并需要客观方面的物质基础。这基础是什么,那就是人民中的革命的主体,运动中的健全的先锋。”也是在这个意义上,于光远向毛泽东提出:“我们党就是一个认识的主体。”其实,早在延安时期,党的理论工作者也已经指明,因为中国共产党是“科学的创造式的马克思列宁主义的政党”,所以能“把马列主义中国化了和中国化着”。实际上,马克思主义中国化用什么去化,化成什么样子。首先取决于应用马克思主义原理的主体,正如毛泽东所言“马克思主义,你要找它,它就会回来,你不找它,它就不会回来,因为它不晓得你要不要它!”毛泽东所将马克思主义中国化比喻为“有的放矢”,“矢”指的是马克思主义基本原理,“的”是中国革命的具体实际,执行“放”当然还是人,是主体。所以说,无论是早期的中国马克思主义者还是党的领袖,在理解马克思主义中国化时都是默认它的主体性。只是在论证中,存在一定缺失,导致主体缺位。正是基于对主体缺位的认识,一些学者对马克思主义中国化的命题做了再思考,认为马克思主义中国化定义应该为:中国马克思主义者把马克思主义基本原理与中国具体实际相结合。这个定义指明了马克思主义中国化的主体,不“只是从客体的或者直观的形式去理解”,而是“从主体方面去理解”。把马克思主义中国化看作我学、我用、我思、我在的主体性活动。

三、主体结构

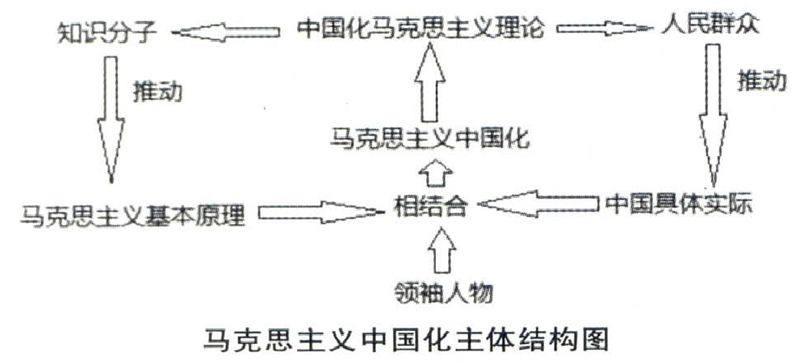

马克思主义中国化是一个认识演进与实践互动进行理论创新的过程,是由众多个体、群体和组织共同参与的系统工程。具体如图:

主体一词源出于拉丁语subjecfus——放在下面的,作为基础的,由sub-在下面和iacio——投下、奠基构成。十七世纪起。主体概念以及与之相关概念首先被用于认识论上。哲学史上曾先后把认识主体规定为灵魂、自我意识、自然存在物等。在马克思主义哲学认识论中,主体是活动的出发者、承担者和执行者。㈣主体是认识和实践的主体,是指处于一定社会关系中从事实践和认识活动的人或组织。主体具有自然性、意识性、社会性和实践性。主体相对于客体而言,主体在一定条件下按自己的意愿作用于客体以达到一定效果、实现某种目的。主体在与客体的相互作用和比较中获得自身的规定性。其地位在于其在认识和实践活动中起到主导作用。从这个角度来说,团体、党派、阶级、阶层等组织较难表达其主动性和主体意识,其宗旨体现的多为应然性的选择或者倾向,而很难较为实然地展现主体性。马克思主义中国化主体这一范畴定义的最终核心词汇还应该是人而不是组织。参与马克思主义中国化过程的人,包括人民群众、中国共产党人、思想家理论家和领袖是否都有主体意识去将马克思主义基本原理与中国具体实际“相结合”呢?其在马克思主义中国化过程中发挥怎样的作用?

(一)人民群众

人民群众在践行中国化马克思主义理论过程中酝酿马克思主义中国化新的理论主题,是马克思主义中国化得以实现和发展的社会基础。

人民群众有效践行中国化马克思主义理论。马克思从创立其理论之始就已确立突破思辨的樊篱,走入现实生活,从而改变现实生活的价值取向,这构成了马克思主义独特的存在方式与出场路径,“理论一经掌握群众,也会变成物质力量”。马克思主义理论要展示对现实生活的批判、引导、塑造与建设的生命力,一个不可或缺的重要环节即是不断地“大众化”。因为只有不断被大众化的理论才能走出“观念论”的屏障,才能证明马克思主义理论作为真理的此岸性和现实性,才能对现实生活具有深刻的批判力与建构力。广大人民群众是创造历史的主体。是实践中国化马克思主义理论的主要力量,是中国化马克思主义理论的执行者。这样,由人民群众通过实践来执行将中国化马克思主义理论现实化,将中国化马克思主义落根于生活世界、实现理论转向现实的重要支点。人民群众在社会实践中重构“中国实际”,酝酿马克思主义中国化理论新主题。中国化马克思主义理论指导中国现代化建设,但是人民群众在现代化建设过程推动经济、社会、文化等诸多方面发生变化的同时推动中国政治经济社会各种新矛盾和新问题的产生。而诸多矛盾与问题的产生、集中、综合、过滤等形成一个比较具有代表性的重大基本问题进一步表达对理论发展的诉求,推动上层理论的发展。人民群众在践行中国化马克思主义理论中重构“中国实际”,同时由此引起经济基础变化也潜移默化地改变着实践活动主体的价值观念,进而生成推动中国化马克思主义理论发展的诉求。人民群众是当前重大政治社会问题产生的推动者。他们在实践中产生并表达发展马克思主义理论的诉求,酝酿马克思主义中国化的主题,“马克思主义之所以能在中国传播、之所以中国化,说到底,是由人民群众的理论诉求决定的”。

人民群众在实践中执行既有理论。将其转化为实际行动。同时又在实践中重构马克思主义中国化产生的新语境,表达新的时代需求。推动新理论产生。但是,应该指出的是,群众作为个体在这过程中是并没有将马克思主义理论与中国实际相结合的目标意识,他们对马克思主义中国化的作用并非在主体意识基础上形成。从这个角度说,人民群众参与了马克思主义中国化的整个过程。但只是没有主体意识和主动性的参与者。

(二)知识分子

知识分子担任传播马克思主义理论的重任,是马克思主义中国化发展的重要参与主体。

准确把握马克思主义理论是实现马克思主义中国化的前提。在中国共产党成立之前,介绍和传播马克思主义的知识分子虽然没有意识到要与中国具体实际相结合,但在传播过程中,首先面临如何将西方的言语和思维进行转化,理论如何融合中国的传统文化让中国人接受的问题。这在一定程度上已经接触到将马克思主义中国化的相关问题。然而这只是表层中国化,仅仅停留在翻译作品和传播理论方面,没有进一步提升为主动应用理论。中国共产党成立以后,有一批专门研究马克思主义理论的知识分子和学者参与和推动马克思主义中国化发展,“中国的大部分决策者除了个人在一个或数个专门行政部门中的领导经验以外。还可广泛地接近智囊专家”。他们一直是传播和诠释中国化马克思主义理论的中坚力量。新民主主义革命时期。艾思奇、李达、张如心等马克思主义哲学研究者均是典范。有的学者认为毛泽东思想这一成果“离不开毛泽东的主观努力,但历史表明它也凝聚了延安知识分子的智慧”“在意识形态的创建中知识分子的作用是政治家不可代替的”。改革开放以后,薛慕桥、廖季立,刘明夫、孙冶方、马洪、蒋一华等经济学家也对马克思主义政治经济的发展做出贡献,进而推动马克思主义中国化理论发展,“在过去的1/4世纪里,中国的改革能够成功地越过许多激流和险滩,比较平稳顺利地实现向市场经济的转型,取得今天举世瞩目的辉煌成就。经济学家特别是其中那些先驱者和一些开创性的理论贡献功不可没,应当和政治家的英明决策一样彪炳史册。”在理论界,有的学者将马克思主义哲学中国化区分为实践版本和理论版本,认为理论版本的学术化形态主要是指“马克思主义哲学理论在中国学术领域中的发展和创新。这种‘学术化形态是中国的马克思主义哲学工作者,从学术研究的角度,运用学术研究的方法。结合中国社会的具体实际,吸收中国传统文化的思想资源和世界范围内哲学文化发展的积极成果。推进马克思主义哲学理论在中国语境中的发展,由此形成了中国化的马克思主义哲学理论”,从另一个方面肯定知识分子对马克思主义中国化的作用。

总的来说,知识分子传播马克思主义理论,并通过日常生活的感知、文本的解读或逻辑推理自觉地发展理论,深化对马克思主义基本原理的认识。推动马克思主义中国化的发展。

(三)领袖人物

领袖人物参与整个马克思主义中国化过程,实现了马克思主义理论与中国实际的真正结合,是马克思主义中国化的核心主体。

马克思主义中国化理论的最终提出者往往是中国共产党的领袖,正像有学者所言“阅读马克思主义发展史的著作,往往给人留下理论创新‘领袖主体的印象”。领袖不仅具有主体意识,而且往往是马克思主义原理与中国具体实际结合的最终实现者。首先,中国共产党的领袖是中国化马克思主义理论的缔造者和创立者,如毛泽东提出新民主主义论、邓小平提出社会主义本质论、江泽民提出“三个代表”重要思想、胡锦涛提出科学发展观和社会主义和谐社会等。他们所提出的新观点和新结论是新型理论形态的核心支柱。是新型理论形态的生长点和发散点。没有他们的大胆创新。就不可能有中国化马克思主义理论的产生,因此,马克思主义中国化的理论成果往往与他们本人联系起来,甚至以他们的名字命名,如邓小平理论、毛泽东思想等。其次,中国共产党的领袖是中国化马克思主义理论实践的组织者和领导者。邓小平是中国改革开放的奠基者,在中国改革开放的过程中。从农村联产承包责任制的实行到四大特区的建立,从乡镇企业的崛起到股份制的实验无不凝聚着邓小平的心血,他被称为中国改革开放的总设计师。江泽民在提出“三个代表”重要思想的过程中。对党的思想作风建设、党的执政能力建设、党的思想路线建设等方面的贡献,更是无人替代。以胡锦涛为总书记的党中央在提出科学发展观的过程中,先后从经济、政治、文化、外交、军事等各个方面进行了一系列战略布局和规划,极大地推进了中国当代社会的发展。毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等领袖人物既是新型马克思主义理论的核心组织者,也是引领中国特色社会主义建设与发展的核心领导者。再次。中国共产党的领袖是中国化马克思主义理论的诠释者。领袖人物不仅运用马克思主义理论解决当前中国社会发生的重大问题发展中国化马克思主义理论。而且还要在实践中阐释理论。如在正确处理人民内部矛盾理论大众化的过程中,毛泽东、刘少奇、周恩来都在不同场合对这一理论进行了诠释。1957年2月最高国务会议之后,毛泽东乘专列离开北京赴杭州,沿途在天津、济南、南京、上海就正确处理人民内部矛盾问题发表演讲、开座谈会,进一步诠释他的主张。在中国特色社会主义理论体系大众化的过程中,邓小平在会议、会谈、视察等不同场合,用简洁、明快的语言对中国特色社会主义理论进行诠释和概括。

责任编辑 刘宏兰