故宫里的角雕

2012-04-29天一

天一

犀牛是一种珍稀的哺乳动物,利用犀牛的角進行雕刻是中国传统工艺中的一朵奇葩。然而,受原料限制,其早期实物流传极少,文献记载也十分零散。到明清时期情况有所改观,虽然传世器物的数量仍不能与其他工艺品类相比,但精品颇多,自成一格,值得我们重视与探讨。

一、犀角的质地与特性

犀牛在历史时期共有五个亚种生存,其中亚洲犀三种:印度犀、爪哇犀和苏门答腊犀;非洲犀两种;黑犀和白犀。两种非洲犀都生双角;三种亚洲犀中,苏门答腊犀亦为双角,印度犀、爪哇犀为独角。

犀角生长于犀牛头盖骨的结节上,从外部形态而言,即与牛、羊、鹿角等有根本区别:犀角是无角柱而终身不脱换的角质纤维角;牛、羊角是由骨质角柱和包裹角柱之角鞘构成的空角;鹿角则是在生殖季节前脱换,由角柱和外包毛茸之皮肤构成的实角。就成分而言,犀角源于真皮层的角质化,主要包含角蛋白、胆固醇、磷酸钙、碳酸钙等,还含有其他蛋白质、肽类、游离氨基酸、胍衍生物、甾醇类等,成分更近于毛发,故有人形象地称之为“头发的凝集”。而最近的研究表明:集合成犀角的纤维没有毛囊,将其看作纵向的角朊纤维的固体集合体,可能更为准确。也正因此,它才能在纵向呈现出与发丝或竹丝相似的丝状纹理,而在基底或横断面则呈现排列均匀,如毛囊或气泡的独特颗粒状细纹,古人称“粟纹”。应该说,材质本身的独特性是犀角雕刻能从各种骨角雕刻中脱颖而出的重要因素之一。

二、犀牛在我国的分布变迁及犀角的来源

在今天,犀牛只分布在地处热带的非洲中、南部以及亚洲南部的印度、爪哇、苏门答腊等地。而在战国秦汉以前,中国境内也有犀牛生存,而且数量还颇为可观。我们从浙江余姚河姆渡、河南浙川下王岗等新石器时代遗址中都发现了犀骨,而安阳殷墟发掘出的动物遗骨中也鉴定出犀牛的骨骼,这表明犀牛分布很广,即令人口稠密的中原地区也不乏其活动的痕迹。这一点还可从流传至今的造型艺术品中找到旁证。如商晚期的小臣艅尊,整体为一苏门犀造型;而四祀邲其卣的耳部,也塑造成双角犀首状囚,都十分写实,足见制作者对犀牛形象了然于胸。至于南方各地,在先秦文献中更是成为犀的主要产地。《尔雅·释地》谓:“南方之美者,有梁山之犀、象焉。”《墨子·公输》:“荆有云梦,犀、兕、麋、鹿满之。”《国语·楚语》:“巴浦之犀、犛、兕、象,其可尽乎?”

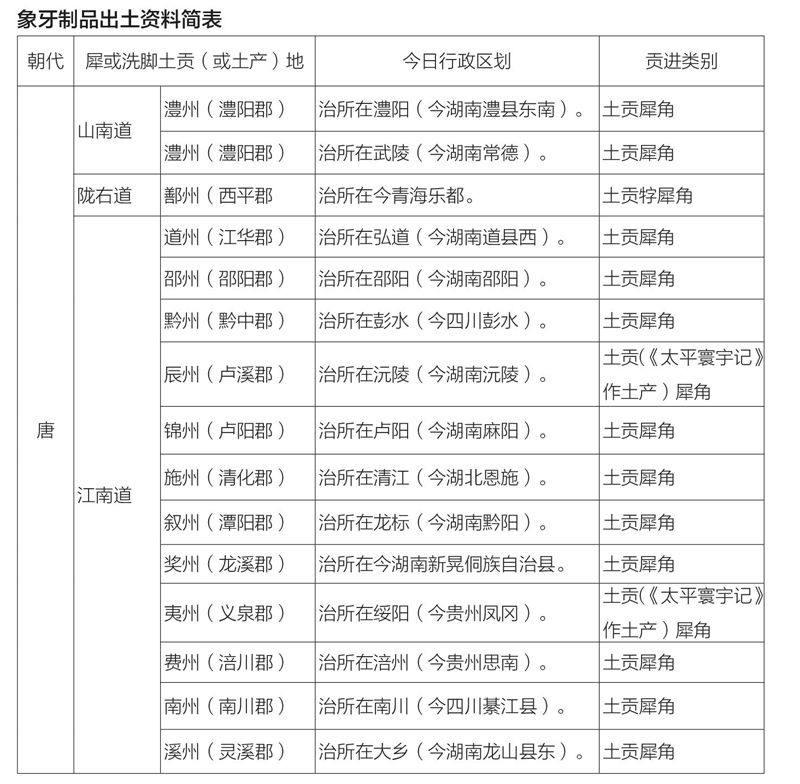

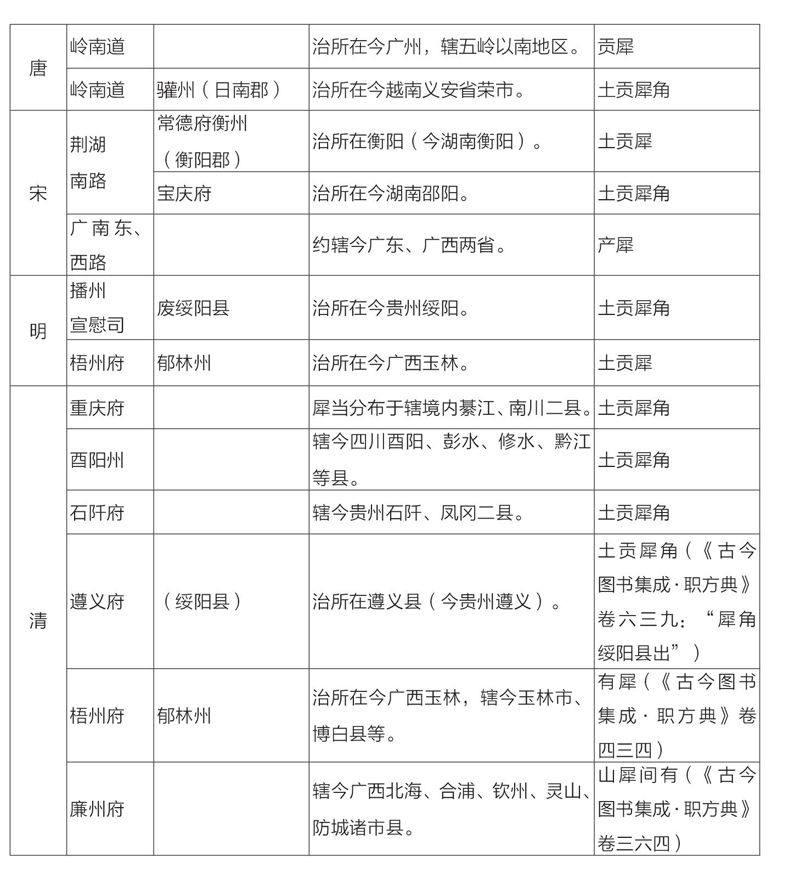

秦汉以后,犀牛在北方已不多见,关中地区至迟在西汉晚期已经绝迹。唐代华南仍产犀牛,《新唐书·地理志》中还列举澧、朗等十三个州土贡犀角。到了宋代,其分布范围向南退缩得很快,而且能保证贡赋数量的地点,急剧下降到只有一两个地区。明清时期其生存状况恶化更甚,虽然有调查显示到20世纪初,两广、云南等地还有零星发现犀牛的记录,但其灭绝的大势却无可挽回了。

关于历代土贡犀角的情况,详参下表。

由于对犀牛逐渐生疏,大多数人都不再清楚它的形象。如果说唐代金银器上的犀牛纹饰还去真不远的话,那么明清时期很多书籍中的插图都将犀牛描绘为独角黄牛,就明白地反映了这种隔膜。更有意思的是,康熙时任职钦天监的比利时传教士南怀仁(P.FerdinandusVerbiest),在根据外国文献编选的《坤舆图说》里提及独角犀牛,却命名为“鼻角兽”,这恐怕是以讹传讹的犀牛形象已深入人心,致使名实割裂,编者只好另立新名。

而这种生疏带来的另一结果是慢慢生出一种神化犀角功能的倾向,比如温峤“燃犀照渚”的故事,反映出犀角辟邪的观念;而从其药用价值又引中出犀角验毒的说法,如谓将其放入有毒液体中,就会像煮沸一样泛起白沫,至于骇鸡犀、却尘犀、辟水犀、光明犀等等,各有神奇之处。这种古代观念世界里带有巫术色彩的神秘看法,虽然在今天看来有些无稽,但对犀角工艺的发展显然起到了促進作用。

随着犀牛在我国逐渐稀少,上述土产各地犀角来源有限,至少从汉代开始,犀角便成为中外贸易重要的進口物品之一,故而有人称广州等处犀角“往往来自蕃舶”。正如《隋书》卷三十一所言:“南海、交趾,…多犀象玳瑁珠玑,奇异珍玮,故商贾至者,多取富焉。”这些贸易来的犀角大多出自东南亚产犀地区,不过,通过阿拉伯商人的中介,更有些远航东非海岸的中国商船,将非洲犀角也运往了东方。而正是在新航路开辟以后,沿线地区所产犀角源源输入中国,才孕育出十六至十八世纪犀角雕刻的繁荣时代。

三、犀雕工艺历史简述

犀牛与工艺制造相联系,起初可能并非因为角,而是因为其厚而坚固的皮。它被用作甲胄的重要材料,《楚辞·国殇》里“操吴戈兮披犀甲”的诗句,就是明证。成书于战国时期的《考工记》所载“百工”中,有专门制甲的“函人”:“函人为甲,犀甲七属,…寿百年。”

至于犀角工艺之始,限于资料,目前还不清楚。据罗振玉著录,他曾得一件出自殷墟的器物:“筒形残器一,空中而无当,上敛下广,但存半筒,不知为何物。雕文至精,验其材,乃犀角也。”但尚不能证实其说。还有学者推论《诗经》中一再出现的“兕觥”本应为犀角所制,山西石楼出土的角形青铜器正是依据其形而来。

唐宋以前的犀角制品不仅实物几乎没有留存,连相关的记载都不算丰富。到了唐宋时期,各种记载逐渐增多,我们可以知道此时的犀角制品以服饰与生活用品为主,品类已粗具规模。服饰用品中主要有犀替、导、犀带铸、犀梳等;生活用品则有犀箸、犀簟、犀如意、犀笔管等。其中最堪述及的是犀带銙。它是装于革带带轻的一种装饰品。唐代装饰带铮的带具已经成为男子常服中必不可少的部分。制作带铮的材料也多珍贵,概而言之,唐重玉带,宋重金带,明代也以用玉为重,不过,犀角一直是制作带铮的重要原料,其规格也很高。《新唐书·车服志》即载:“朝贺宴会之服:一品、二品服玉及通犀,三品服花犀、班犀。”

更为重要的是,在日本奈良东大寺正仓院北仓收藏有一条斑犀偃鼠皮御带,著录于天平圣宝八年(756年)“献物帐”;时代下限明确,流传脉络清晰,如非来自中国,也至少受到唐风影响,可见唐代犀带形制之概。另外,该处所藏光素犀角杯,器形完美,也是极为重要的实物材料。而诸如斑犀把刀子、黄金钿装如意、银绘如意、斑犀尺等为数不少的犀角制品,都是罕见的早期作品例证。

检点这一阶段的文献与实物,可知此时比较重视犀角本身的质地、纹理之美,不以显示雕工为目的。即使是复杂如如意,从正仓院藏品来看,也是和其他贵重材料结合起来,突出的依然是犀角本身的花纹。

而当时对犀角质地、纹理的评判标准,首先是要滋润莹澈如“犬鼻”,花纹则以“通天犀”且“备百物之形者最贵”。通天犀曾经晋人葛洪描述,后来越传越玄,又于贯通条纹之外有了各种象形花纹。不过,还有一种说法却较为平易质朴:唐人将斑纹黑黄相间的犀角概称“通天犀”,到宋代又区分出“正透”、“倒透”等,所谓“透即通”,并進一步细化:“正者,世人贵之,其形圆,谓之通天犀。”那什么是“透”呢?它是用来描述犀角内部天然色斑浑然一体效果的专有名词,简单说“正透”就是黑地黄花,“倒透”是黄地黑花。后来又分出一种叫“重透”,是黑中有黄黄中有黑,或黄中有黄黑中有黑。“通天犀”也就是“正透”纹犀角,等级最高,而有重透纹者也是等级较高的,倒透就要低一些,只有散乱斑纹的又差一等,纯黑无花的不值钱,只能车象棋子。若简单说,就是“犀角白而带花者为上,黑为下”。除色斑以外,

“粟纹”也是分别优劣的标准之一。它们与斑纹一起构成了另一个专名“云头雨脚”,形容角身色浅丝纹隐现如雨线,而顶端色深朦胧如云团。“云头雨脚分明”是鉴别器物的要素之一。宋人甚至将以上经验总结为一句口诀:“云头雨脚要分明,正透尤佳倒透纹”。

这一阶段还出现了第一位留名史籍的犀雕工匠董進,他以犀、玉雕刻并称,曾慧眼鉴别前代遗留的犀角材料。

元代官方营造机构将作院下设温犀玳瑁局,掌成造犀、象等器皿造作;修内司下设犀、象牙局,“掌两都犀、象龙床、卓器、系腰等事”,可见其时犀角雕刻工艺在官手工业中所占重要地位。

而今天所见传世犀角作品大多创作于明清时期,这其间又以从明晚期至清早期的17世纪前后为犀雕最繁荣的阶段。其产品之主流已从带铮之类转向以杯、盏为主的类形。近人叶恭绰在《遐庵谈艺录》中谈到这种变化时谓:“明尚犀杯,几为贵游不可少之物,与宋重犀带同,至清代乃忽不重视,是所传大抵皆明代作也。”又说:“清初似尚相当重之,不知何时始变异。”犀杯之兴很可能与中上阶层生活方式演变有关,更与宴饮娱乐的时尚联系紧密。李渔在《闲情偶寄》中指出:“酒具富贵之家,犀则不妨常设,以其在珍宝之列,而无炫耀之形,犹仕宦之不饰观瞻者。且美酒入犀杯,另是一种香气。玉能显色,犀能助香,二物之于酒,皆功臣也。”犀杯似乎也不是一般酒具,而是多作为“劝杯”,即酒宴过程中用来劝酒的珍贵材质酒杯,在主客及陪客间传递,每次都需饮干。

更值得注意的还有此时的犀角雕刻不仅像其他工艺门类一样,突出雕琢意匠,而且很多还经过染色,而流行的造型往往掏空器芯,这样一来无论前述虚实两个层面的“通犀”花纹似乎都不能很好的突显,仿佛工匠和消费者们都没有了对于纹理的那种推崇,这是很耐人寻味的一种转变。至于转变是怎样发生的,我们还缺少足够的实物和文献来说明,它可能发生在明代或更早,和精英阶层的仿古、玩古意识的逐渐浓厚有关,犀角制品不仅在器形上吸收古代青铜器的因子,而且在色泽上追求古色古香的沉穆,几乎和以前完全异趣了。

这一时期文献中提到的犀杯形式有葵杯、荷叶杯、规矩杯、乳杯、天鹿杯、芙蓉杯等,有些与实物可为比勘。

当时制作犀角器物的地区主要在苏州、广州、漳州一带。文献中所记载的犀雕匠人也较以前为多。著名的如鲍天成,吴县(今苏州)人,其治犀时人推为吴中绝技之一。尤某,无锡人,有“尤犀杯”之称,精巧为三吴冠,康熙时被征入内苑,乾隆以为即有作品传世的尤通。明人高濂在《遵生八笺》里列举:“我明……鲍天成、朱小松、王百户、朱浒崖、袁友竹、朱龙川、方古林辈,皆能雕琢犀、象、香料、紫檀图匣、香盒、扇坠、簪钮之类、种种奇巧,迥迈前人。”可见鲍氏不单善刻犀角,尤某同样兼能制作象牙、玉石文玩,而在《竹人录》里留名的朱鹤、濮仲谦等也都兼能治犀,这些工匠多为一专多能,也使犀雕与其他雕刻工艺,如竹刻、牙雕、玉雕等关系更显紧密。

四、清代宫廷犀角雕刻

关于清代宫廷制作犀角雕刻的材料我们掌握得还很不充分,不过,目前看来其制作数量有限,质量也不如预想中高明,即使是乾隆朝也不例外。或许也只有犀雕这一工艺在此时期没有发展为总其大成的阶段。据道光十五年奕纪等人奉旨清查宫内、圆明园库内分贮物件,并覆核帐册,缮写“清单”,其中“库贮象牙、角器一款”:“印册内存象牙盒、罐、犀角等项六十七款。今查得:宫内存象牙花囊、雕花果盒、雕花各式盒、玳瑁圆盒、盖罐、犀角共三十七款,圆明园存象牙雕各式盒、雕花果盒、玳瑁圆盒、犀角夔龙杯、犀角共三十款,覆与印册相符。”统计的虽然只是两处库储物品,但也未免嫌少了些。这也反映出即使对于皇室而言,犀角也是珍罕之物。

清宫中犀角原料的来源主要依靠南方诸藩属国進贡,虽然据乾隆朝《会典则例》卷九十三,康熙五十五年曾恩准免除安南進献犀角、象牙等物,但事实上暹罗、缅甸、南掌、廓尔克,包括安南等国还是在不断贡進,少则二三支,多贝八九支。而乾隆三年(1738年)暹罗一次就進献犀角五十四支。按乾隆朝《会典则例》卷一五九记载,这些贡品主要交由广储司下六库之一皮库保管。

不过,我们从造办处《活计档》的记载看,宫内犀角材料在承作活计时还是时有不敷用的情况,乾隆十五年为做七宝上(镶)犀角碗,将库贮大犀角二件持進呈览,结果乾隆的旨意是:“不准用大犀角,着挑小犀角用”。而同年本拟制作银法螂座犀角碗,则干脆传旨:“犀角既不足用,做银间镀金的”。而改作器物时旋下的犀角末子五钱,也要交到药房,不能浪费。在乾隆四十六年,曾传旨查核广储司库内共收贮犀角几件,回奏皮库仅有六件,于是再命“明年暹罗国人来如呈進犀角题奏伺候”。犀角原材的数量实际上制约了这项工艺在宫中的发展。

乾隆中晚期以前,在《活计档》中记载的有关犀角的工作,大抵以配座或配锦匣、锦袱等为多,还有少量收拾见新的活计。如乾隆三十九年对犀角碗一件“将足缺处镟去,另起底足,碗里外见新”。还有在现成器物上刻字或加款的情况,如乾隆八年着刻字作将犀角元盒一件带往圆明园,查古画内有“墨林”二字,刻在盒底上。后刻“子京”字样。又如乾隆十九年传旨着如意馆在犀角圆杯盘的杯底照盘底一样刻阳文款;将犀角莲瓣高足杯底上刻“大明宣德年制”阴文字款,刻好后入“乾清宫古次等”。至于二器的制作年代则不得而知。

当时造办处并无制作犀角的专职匠人,甚至连能准确辨别材料的人都缺少。现故宫博物院藏有一件牛角小杯,配小木盒,盒盖内面贴黄色纸签,写楷书:“解毒杯。是犀角杯。乾隆二十一年十二月十一日,钦命西洋人郎士宁、汤执中等认看,云解水中诸毒力大于兽角碗。”国人对犀角已陌生,工匠亦不能外。而负责完成犀角活计的应是如意馆中的好手牙匠,如黄兆曾制乌角雕宋龙小刀鞘;又如广东籍牙匠杨秀在嘉庆二年告假回乡,还需将未完成的“寿同山岳永犀角杯”带在身边。

早期制作犀角活计的记载极少,如乾隆七年曾传旨照犀角匙箸瓶一件之颜色作一香盒,照犀角香盒一件的颜色作一匙箸瓶,推测应以犀角来完成。而乾隆十七年开始至二十二年着匠人通武作“犀角班指八件”,并配“商金银海棠盒”,其中有两件带有“乾隆年制”款识,是这一阶段比较重要的作品。乾隆三十九年为给两件白玉娃娃配犀角座,还曾毁掉了一件犀角杯。

直到乾隆四十六年(1781年),我们才见到有造办处制作的“犀角蓬瀛仙侣觥,上有“大清乾隆仿古”及“辛丑”纪年御题诗。到了乾隆五十三年(1788年)如意馆为新做得的云龙四喜犀角杯配山水座画纸样;同年如意馆又为新做得的西园雅集犀角杯配座画纸样。后者现藏故宫博物院,有“大清乾隆仿古”款识及“乾隆己酉御题”诗句。按该诗见《清高宗御制诗集》五集卷八十四,颔联下有自注:“《无锡县志》载明尤通以善制犀角饮器得名,内府旧有尔所作乘槎式犀角杯,雕镂精巧,适安南国王阮光平所贡大犀角,即命仿此杯为之。”说明了其制作过程。而在同年犀角云龙杯的御题诗里乾隆写道:“命匠敦淳朴,作杯斥巧浮”,表明他对犀角工艺关注虽晚,但强调古雅浑朴的宫廷审美格调,却与玉雕等其他工艺类别一脉相承。在今天看来,乾隆的干预只是令宫廷造作披上了一层历史的外衣,转化为更趋精致化的仿古风格,而其内里依然是极度炫示的皇家气派,不过,至少在乾隆皇帝本人看来,他对自己领导的工艺变革成果还是踌躇满志的。

五、犀角雕刻的作伪与鉴别

由于犀角本身的经济价值极高,故历来不乏赝鼎,其作伪方式主要是在材料上以假充真,或以次充好。揆诸文献,实古已有之。唐代广州某“善理犀者,能补白犀。补时,以铁夹夹定,药水煮而拍之,胶为一体。制梳掌多作禽鱼,随意匠物。”虽然说的不是作伪,但也表明其时利用技术手段提高犀角价值是多么自觉与成熟。而到了宋代,成都双流已有匠人用“牛角造通犀”,不过“刻画太逼真”,反而“易为人所识别”。又有用青藏高原地区出产“龙羊”角为带铮以“乱犀”者。这种以假充真的做法以后越益多见,“雕镂颇有可观”的“犀角杯皿”,其实只是“外夷野牛角所制”,因此才会出现“常见犀角之器,其值尚低于其质之价”的不正常状况。此外,还有把犀角切成薄片包贴在牛、羊角外面,以迷惑人者。而将档次低的犀角進行染色改制更是普遍:如果是“粟纹不圆”、“原透花儿不居中”的材料,可“用汤煮软,攒打端正”;“旧犀角色沉晦者,用蜡炬油同灰少许人水煮,片时遂鲜明有光彩”;“色不黄者,用凤仙捣糜烂同矾少许涂敷一时,温水涤去,色自明黄”。掺假的手段花样繁多,古人为避免轻易入彀,也总结出一些鉴别的方法,比如用手摩擦,因“犀性凉,磨之不热”;观察“底、面花儿大小远近,更于侧畔寻合缝处”等等。大抵从鉴别犀角特性入手,毕竟犀角的色泽、质感、丝纹以及粟纹那种“鸡皮疙瘩”似的细微凹凸感,仿制都不容易,相对而言作伪的成本也为免太高。古人说:“色泽粟纹,自有不可拚者”,还是中鹄之论。(本文图均摘自故宫博物院《竹木牙角图典》)