人力资本视角下对国有企业经营者产权和竞争激励机制的研究评述和展望

2012-04-29林庆富

摘要:国企经营者高效运作模式和合理的激励机制的核心制度是什么和如何设计安排,这是国有企业运作中的2个核心命题。为帮助解决这2个核心命题打下理论基础,在人力资本理论基础上,结合时下的一些前沿研究,构建一套以人力资本外部性内化的产权安排为核心,以竞争机制的引入为手段的国有企业经营者激励约束机制的全新的研究框架,并对未来的研究做一个展望。

关键词:人力资本;国有企业经营者;产权激励;竞争激励

中图分类号:F270.7文献标志码:A

1.问题提出

企业组织作为现在经济运转的核心和基本动力之一,与其相关的运行机制和公司治理模式等规则和制度一直是经济学研究的焦点之一。经营者作为现代企业组织治理框架的逻辑主体和关键行为者,对其的激励约束机制和运作模式设计无疑成为了现代企业经济理论研究的焦点中的焦点,亦是激励经济理论的一个前沿和难点。在我国,正处于转型时期的国有企业,由于经济运行体制以及国企本身的性质、运行机制及契约关系的特殊性,其公司治理结构与一般市场经济企业存在着重大差异,加上政府部门对国企的运作的行政干预现象严重存在,这就使解决国企的经营者激励问题难上加难。多年来,政府一直把国有企业改革的重点放在“放权让利”上,国企也多以物质激励方式增强其经营者的工作动力。改制虽然取得了很大成效,但是,随着改革的深入和经济全球化浪潮的加剧,这种改革思路暴露出明显的局限性:表面上国企经营者“代行出资者权利”,但由于对其实际控制弱化的同时,未能构建出相应的较强的监督约束机制,结果导致“内部人控制”问题的出现,造成对企业运营的失控,突出表现为贪污腐败现象频频发生和国有资产的大量流失。在竞争机制上,由于经理人市场机制的欠缺和行政干预的存在,对国企经营者的监督和牵制十分乏力。因此,重构和强化国有资本所有权对经营代理人责任关系的监督约束,建立一个规范的以经营者为代表的激励机制和约束机制,是解决企业深层次矛盾的需要,更是深化国有企业改革的有效突破口。

国企经营者的激励约束机制和运作模式研究的逻辑根源无非要解决2个基本问题:一是高效的运作模式和合理的激励机制的核心制度是什么;二是这种核心制度如何设计和安排。针对这两个问题,本文将在人力资本理论基础上,充分研究转轨时期国有企业的外在经济环境和具备特殊性的内部企业治理结构,挖掘出企业激励问题的本质和核心一产权制度安排,独创性地运用人力资本的定价和产权理论,结合Lazear&Rosen的锦标赛思维和对广义内部劳动市场的改造,构建一套以人力资本外部性内化的产权安排为核心,以竞争机制的引入为手段的国有企业经营者激励约束机制的全新的研究框架,为建立一套全面的、可操作的竞争性的产权契约制度安排设计,以解决国有企业运作中的两个核心命题打下理论基础,并对该理论研究的未来趋势做一个展望。

2.相关研究的评述和缺陷分析

2.1相关研究综述

中国的国企改革是在没有普遍私有化的情况下,通过下放企业自主权和改善激励来实现,面对国有企业这个特殊的经济体的时候,由于体制的原因和国企契约关系的特殊性,国外的相对成熟的理论在国企实际运作中显然不会游刃有余。然而这些研究确是必要的理论基础和资料准备,国内的学者就是在我国的具体国情基础上对国外的理论进行大规模的修正和改进的。

对于国企改革是否给高层管理者提供了充分的激励,国内外的研究结果不尽一致,20世纪80年代以来,国企高管薪酬的业绩敏感程度是不断攀升的,并且国企高管选聘市场化程度逐步加深。但是绝大部分文献认为,国有企业高管激励存在严重的激励扭曲现象,薪酬体系设计不合理。根据研究视角的不同,大体可分为以下3个研究类别:一是针对政府对国有企业高管薪酬的行政管制以及薪酬标准设计的不规范研究;例如:陈冬华等人的实证研究表明,国有企业高管薪酬存在薪酬管制现象,其结果导致经理在职消费的增加,进而造成国有企业代理成本的上升。Zhou等通过国有企业经理道德风险的代理模型的构建,也得出了类似结论。二是针对政府对国有企业高管的选择机制的行政干预的研究;Su认为,政府部门掌握任命国企主管的权力,这会对经理激励产生不良影响。因为,这样高官们会更加关心政府的偏好和利益,而不是股东的利益;王珺通过建立一个双重博弈假说,证明在行政任命主导的制度环境中,国有高管与行政组织是一种重复博弈,而与企业组织是一次性博弈,其结果是造成企业作为激励主体地位的弱化现象,以及国企高管为追求行政晋升而不可避免实施有损企业长远发展的各种短期行为。三是针对国有企业高管激励约束机制的基本特征的分析。黄群慧研究指出,控制权回报是目前企业经理激励的主要机制,造成诸类问题的发生;颜剑英研究认为,激励主体的行政化,削弱了国有企业激励机制的基础,导致经理自我激励的泛滥;黄再胜则认为,由企业内部契约性激励与外部竞争性激励构成的隐性激励机制的“双重缺位”,是诱发国有企业经理败德行为的主要原因。此外,Bai等人构建了一个国有企业多任务代理模型,论证了给国有企业经理提供低程度的利润激励是国有企业有效履行社会公共职能的内在要求。

2.2研究的缺陷分析

虽然国内在国有企业高管薪酬问题的研究却取得了一定程度的进步,但是,总体上讲,绝大多数学者是基于委托代理理论并结合我国的具体国情从静态角度展开研究的。这些理论总的来说达成了一个基本的共识:国有企业高管制度中政府干预的持续存在,即政府主管部门拥有对改制后国有企业经理的选择权和定薪权,认为这是导致当前国有企业经理激励扭曲的主要原因;从根本上看,这些理论也形成了一个共同的理论愿景,即通过以国企运行机制的特殊性为前提对国外已有理论的修正和改进,开发和建立以企业绩效为基础的高管显性激励约束机制,已达成国企高管的代理行为与企业最大化利润目标的激励相容。

然而,要实现这一目标的根本前提是:委托人地位明确且拥有完全的合约能力,代理人身份明晰且容易进行人力资本定位定价,双方的产权关系清楚且责权对等。这样,即使在信息不对称情况,也能很容易通过契约形式来实现双方的激励相容。这在公司治NeE制较为规范的现代企业中是不言而喻的。然而,在具有特殊委托代理关系的国有企业中,这些确实无法规避的制度性限制。

学者们的研究最终是为了打破这种桎梏,按照他们的理论结果,似乎只有实现国有产权关系的根本性质变,即:政府部门把国有资产控制权向社会完全放开,打破国企的多重委托代理的契约关系,建立明确的二维契约,方能通过有效的激励约束机制的构建实现国企运营的最高效率和国有资产的最合理配置和利用。从理论上说,这种研究思路并没有错误,然而,两条最基本的原则是不可以打破的:一是,国有资产的公有制性质,这就要求,国有资产必须由政府监控;二是,社会主义的本质要求共同富裕,这样政府在管

理国有资本的运作时在提高效率的同时更要兼顾公平。这两条原则决定,国有企业委托人的监督成本虽然可以通过机制设计有效降低,但它还是相对过高的,他的降低有一个很高的底线。按照Goukasian的行为合约理论,政府在国有资产运营中不会选择那种能实现最高效率但会有损社会公平的行为。目前,国有企业改革正处于过去的行政管制体制向现代市场选择体制的转型阶段,旧的行政激励体制尚未完全退出,而新的市场竞争型高管激励机制还未成熟,于是就造成了国企高管激励制度演化对传统认识管理模式的路径依赖及强调以企业业绩为核心的经济型激励机制的需求并存的现象,由此产生诸多问题,如:国有资产监督缺失,内部人控制,高管薪酬体系混乱、高管绩效考核困难,高管身份及人力资本定位模糊,高管社会公权的激励支撑等等,这些问题是由于国企运营中的制度不合理造成的。上文提到的2个原则并不是对这些问题产生的客观理由,而是在解决高管薪酬问题中不可改变前提,在理论研究过程中,这种限制只能把它当成假设条件而将其外生化,这一点也是大多数学者所忽视的。

3.重构国企经营者产权和竞争激励的研究框架的思维逻辑

3.1以人力资本理念作为研究基础的原因

需要指出的是,已有的大部分文献都是将提升管理者努力程度或降低其利益侵占和败德行为作为激励约束机制的唯一目标,过分地强调薪酬契约设计来规制管理人员的个人目标与企业目标的一致性。这样往往造成高契约成本却难以达到最有效激励的目的。尽管在国内外较成熟的理论中对企业产权界定问题和其与激励约束机制设计的关系方面也做了深入的研究,但却忽视了人力资本定价以及其产权界定在其中所起的作用,从而造成激励的偏差。而且传统委托代理理论假设委托人和代理人都是理性的,经济行为和心理观念具有一体性,没有充分考虑到现实中代理人的某些人力资本非理性行为和心理因素对模型的影响,这也是不符合现实中的经济活动的。

人力资本理论的兴起和发展为研究提供了一个思路。经济理论和事实都证明,并不是物质资本的存在是人力资本获取收益的条件,相反,应该是人力资本的存在保证了物质资本的保值和增值。经营者的人力资本在企业运作过程中起到战略决策的作用。国企效率普遍低下的原因就在于这种有效的人力资本和对这种人力资本的激励和约束不足。国有企业改革的根源在于明晰产权,产权的灵魂在于资产责任。传统的产权观念见物不见人。导致国有企业改制要么只是流于形式,要么是国有资产所有者被架空。这样,国有企业经营者的所得或获益就产生了两种偏差:一种是其收入严重低估,所得不能反映其付出和价值创造;另一种是“内部人控制”现象产生,经营者成为内部人之后可以自己对自己进行支付,使其所得远远超出其付出和价值创造。前一种偏差是历史性的,虽在国企改革中得到不同程度的改观,但目前仍具有一定的代表性,导致很多经营者利用其掌握的“社会公权”谋取大量的灰色收入。后一种情况,恰恰相反,经营者甚至在企业亏损的时候也能得到与其付出严重不符的收益。2种现象反映国企改制过程中对经营者的激励指向的偏差和对经营者的约束的忽视。

到目前,以人力资本为视角研究国企经营者激励问题已经具备一定的研究基础。一般认为,经营者人力资本的数量和质量与企业绩效存在正相关关系。应当从企业所有权角度界定人力资本产权,人力资本产权当参与企业控制权和剩余索权的分配。

本文认为:人力资本产权的内涵应该体现如下要求:①人力资本产权必须与交易相联系,并在市场交易过程中得以体现;②人力资本产权是一种行为权;③人力资本产权是反映人与人之间社会经济关系的范畴,是对不同利益主体之间的权益关系进行界定和调整的制度规范。

3.2锦标赛规则、声誉激励等竞争机制思维的引入

锦标赛理论认为,委托人事先设置了一个作为一种激励手段的奖项(可以是一笔丰厚的奖金,也可以是职位的晋升),组织中的相对绩效高的某个或某些代理人才能赢取这个奖项;而相对绩效低的得到较少的奖金或者被解雇作为惩罚。锦标赛规则就是在组织内的代理人之间建立一种竞争机制。锦标赛竞争在公司治理框架中的引入无疑具有很大的积极意义。相关研究也证实:经营者团队内部薪酬差距、协作需要、思想观念上的差异对企业绩效和企业文化的影响是巨大的。

声誉激励作为一种终极的激励手段,把工作成绩与晋级、提升、认可等联系起来,以一定的形式或名义标定下来。声誉即可以促使荣誉获得者不断保持发挥高绩效,还可以其他代理人产生竞争的动力,从而产生较好的激励效果。Farna和Holmstrom建立声誉模型,强调经理人市场对经理人的行为约束。认为竞争中的经理人市场中,经理人的过往的业绩决定其价值认可,从而具备长期激励效果。

锦标赛规则和声誉激励发挥作用的前提,是存在一个能够充分反映各个经营者的能力、素质、业绩等所有信息的经理人市场机制(组织之间或者内部)。这种经理人市场的完善,才能充分引入竞争机制,引导高管们对声誉和业绩的重视,两种竞争机制是一种职业生涯激励和心理契约激励。

3.3行为合约理论修正的广义内部劳动力市场机制的引入

关于合理的竞争性国企经理人市场的构建,黄再胜等人的广义内部劳动力市场概念值得借鉴。该理论认为:在转轨时期,国有企业市场化改革割裂了传统体制下存在的广义内部劳动市场。在这个广义内部劳动市场中,国有企业经理具有国家干部身份,享受相应的行政级别待遇,处于行政职位阶梯的入口处。同企业内部劳动市场一样,蕴含于其中的内部晋升机制能够对国有企业经理产生隐性激励效应。这种割裂造成了国有企业经理身份的模糊化,降低了其因改善公司业绩而得到行政提拔的预期,进而弱化了政治晋升对国有企业经理的隐性激励作用;然而,政府干预退出的不完全,削弱了企业作为激励主体的地位,制约了其给经理提供经济激励的合约能力,进而造成国有企业经理显性激励的不足。

近年来行为合约理论的兴起与发展为我们的研究提供一个必要的修正视角。行为合约理论的最新研究表明,现实生活中,人们并不是完全自利的。具体到企业激励实践,代理人履约时会展现出一种社会偏好,即不仅考虑自我利益,而且也关注自身行为对他人福利带来的影响。社会偏好主要有期望互惠、不平等规避和利他倾向等。其中,代理双方公平偏好对企业合约激励的影响尤为突出。对于企业激励实践而言,代理双方的这种公平偏好会对基于代理理论的激励合约实施效率产生重要影响。

广义内部劳动力市场在国企改制中的去留问题是一个值得商榷的话题。本研究将力图分析其存在的价值和意义,为国企改制提供理论借鉴。

4.基于人力资本理论的国企经营者产权和竞争激励研究框架的构建

以科斯、德姆塞茨等为代表的产权学派,通过对生产的制度结构分析,得出一个核心论点:产权明晰是企业绩效的关键和决定因素,包括产权在法律上的明

确界定和产权的有效配置或产权结构的优化配置。但是私有化的实践表明,产权变动只是企业内部管理结构的优化的充分条件而非必要条件,产权结构的优化并不必然带来企业治理结构的优化和绩效的提高。尤其是在我国国企这样受到多方因素干扰的组织。为此,一些学者以竞争理论为基础,对产权理论进行了大范围的批判,提出了超产权理论。该理论认为:企业绩效与产权安排的关系不是必然的,它主要决定于市场竞争程度,竞争越激烈,企业提高效率的努力程度就越高。

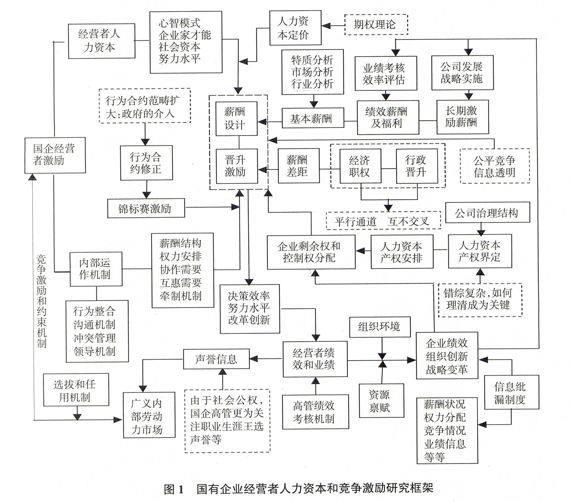

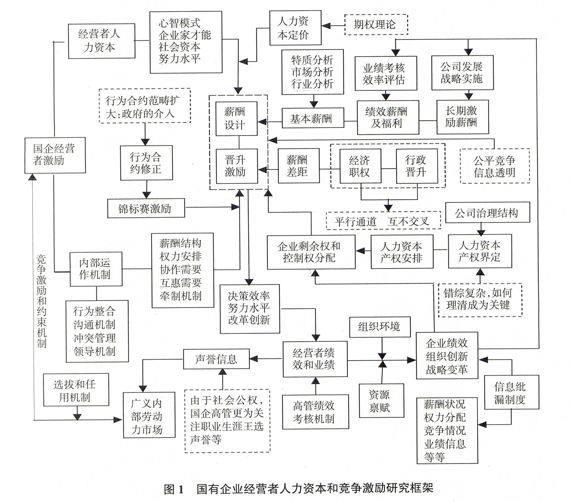

综上所述,建立一套国企经营者产权和竞争激励的新的研究框架,如图1所示。

在此框架中,人力资本是基础,产权安排是核心,竞争机制是手段。根据框架设计,本研究的创新点和以后的研究展望做如下概括。

(1)析出国有企业经营者人力资本构成,并与其他个体人力资本相比较区分,并利用一定的方法(如期权定价)对其定价。

(2)重新分析国企经营者人力资本产权的界定,重构国企公司治理框架。既然经营者人力资本作为一种资本形态而独立的存在,而且参加了企业运营这种“团队生产”,那么按照现代产权理论,经营者人力资本就有参与企业剩余索取权和剩余控制权的要求和权利。然而,现实中的公司治理构建中,国有企业的剩余权多倾向于向资本所有者分配(某些研发团队除外)。这种对剩余权的索取成为国企公司治理研究的一个挑战。

(3)利用锦标赛理论对经营者组织内部薪酬结构和权力安排的合理化进行研究。薪酬设计有两大焦点问题:薪酬水平和薪酬结构,以往对高管的薪酬和激励的研究多以代理理论为基础,这就导致这些研究的焦点向高管薪酬水平问题聚焦,而针对薪酬结构的研究相对就冷清得多。然而,相比较而言,薪酬结构对高管的影响可能更为重要,尤其是高级管理层这种团队形式。利用锦标赛理论可以构建一个合理的国企经营者薪酬体系和权力结构。关于锦标赛理论在我国的应用问题,国内也有部分学者展开研究,然而多数学者未能区分企业的所有制属性,因袭在数据的选择和分析中产生比较大的偏颇,这个问题应该重新审视。

(4)对广义内部劳动力市场和行为合约理论进行重构和修正。针对国有企业,由于国有资产的参股,在其生产运营中存在政府行为的介入,主要表现就是高管的行政任命和高管的薪酬限制。针对这2个问题,可以引入了黄再胜等人的广义内部劳动力市场理论和近两年才出现的行为合约理论进行解释,并以此为基础提出解决办法和政策建议。

(5)重新探讨高效的经理人市场构建问题。公平竞争和快速反应的经理人市场,不仅可以对高管形成一种声誉的激励,还能促进经营者内部的学习需要和协作需要,且能为其薪酬设计提供外部标准。近几年,我国经理人市场虽得到一定程度的发展,但还相当不完善,难以发挥其应用的作用,对经理人市场的规范和完善十分必要。

5.结语

规范的经营者为代表的人力资本激励机制和约束机制,可以解决企业激励的深层次矛盾问题,尤其是对于国有企业,更是深化国有企业改革的突破口,具有十分重要的现实意义。本文基于人力资本的经营者激励机制的研究,必将为企业高层管理活动的有效运作,为深化国有企业改革解决长期困扰高层管理混乱的现实,提供新的思路和方法指导。

参考文献:

[1]NAUGHTON B.Chinese institution and privatization from below[J].American Economics Review,1994(1):10-25.

[2]GROVES T,HONG Y,MACMILLAN J,et al,Autonomy and incentiveg in China state enterprises[J],The Quarterly Journal of Economic,1994(1):11-20.

[3]陈冬华,陈信元,万华林,国有企业中的薪酬管制与在职消费[J],经济研究,2005(2):16-25.

[4]黄群慧,控制权作为企业家的激励约束因素:理论分析及现实解释意义[J],经济研究,2000(1):41-47.

[5]陈佳贵,杜莹芬,黄群慧,国有企业经营者的激励与约束理论、实证与政策[M],北京:经济管理出版社,2001:30-40.

[6]黄再胜,国有企业经理隐性激励“双重缺位”问题探析[J],当代经济科学,2003(5):67-72.

[7]BAI C E,U D D,TAO z,et al.A muhitask theory of state enterprise refotm [J].Journal of Comparative Economics,2000(28):13-21.

[8]张文贤,人力资本[M],四川:四川人民出版社,2008:45-55.

[9]BAKER G.The use of performance measures in incentive contracting[J].AER,2000(2):11-20.

[10]杨河青,王丹,我国企业经营者市场激励约束机制问题与对策[J],经济与管理研究,2008(7):102-104.

[11]陈郁,所有权、控制权与激励:代理经济学文选[M],上海:上海三联书店,1997:43-56.

[12]杨瑞龙,论国有经济中的多级委托代理关系[J],管理世界,1997(1):81-85.

收稿日期:2011-11-25

基金项目:国家社会科学基金项目(11BGL014);上海市教委科研创新重点项目(10ZS96);上海市(第三期)管理科学与工程重点学科资助项目(S30504)

作者简介:林庆富(1968-),男,高级工程师,博士研究生。

[编辑:王劲松]