论新时期大学生考试作弊行为的特点成因及纠治

2012-04-29石磊

摘要:大学生考试作弊现象是社会各界的普遍关注的问题。结合多年从事教务、考务工作的经验,指出了现阶段大学生考试作弊行为的新特点,分析了造成这种现象的原因及其危害,提出了解决问题的思路和办法。

关键词:大学生;考试;作弊行为;纠治

中图分类号:G642.47文献标志码:A

我国《高等学校学生行为准则》第十一条明确提出:大学生应“遵守学习纪律,考试不作弊。”然而近年来,考试作弊现象已经开始在“象牙塔”里蔚然成风,并随着高校招生规模的扩大,呈现出了许多新的特点,致使高等教育在诚信、公平和质量等方面都面临了严峻的挑战,成为社会各界的普遍关注的问题。

如何扼制和杜绝大学生考试作弊?本文作者根据自己多年从事教务、考务工作的经验,拟对此做出探讨,以供有关同仁参考。

1.新时期大学生考试作弊行为的特点

1.1作弊人员普遍化

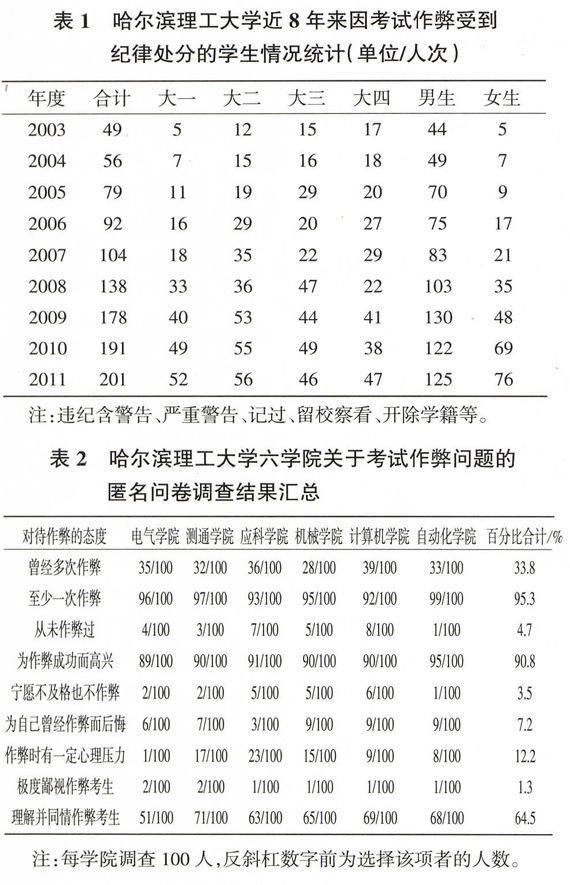

只要有考试存在,就可能存在作弊,这应该是一个毋庸置疑的命题。但与过去相比,当前各高校查处的大学生考试作弊的案例之多、范围之广实在令人惊叹。以我校为例,考试作弊以前是中高年级学生居多,而今越来越多的学生在大一就开始作弊;以前考试作弊很少听说有女生作弊,而今在考试作弊群中,女生考试作弊数量占了相当一大部分,且存在逐年上升的趋势;以往的“以身试法”者多为“为了考试及格而作弊”,而今为了争高分、得奖学金、当三好生、评优、保研或入党等原因作弊的学生也不在少数,如表1所示。总之,与相当长的时期内大学生作弊呈现为个人化、非普遍化相比较,当前大学生作弊正呈现普遍化和大众化趋势。笔者曾于2010年采用匿名问卷调查方法对本校的六个学院(电气、测通、应科、机械、计算机、自动化)的学生进行相关调查,结果显示,94.6%的被调查者承认“至少有一次考试作弊”,持“宁愿不及格也不作弊观点”的人仅占5.4%,如表2所示,充分表明了目前高校大学生考试作弊的普遍性。

1.2作弊心理坦然化

在以往相当长的时期内,大学生作弊行为是要受到个人良知与周围舆论谴责的,但当前大学生对作弊问题的认识有了巨大的转变,很多人全然不把作弊当作丢人的事,而是视作弊为一种值得炫耀的“本领”,经常在公开场合津津乐道自己作弊成功的经验,即使作弊被抓住也不以为耻,甚至敢于公然与监考人员“理论”;更有所谓“考试不作弊,明年当学弟;宁可没人格,不可不及格”的高校打油诗在网上一度跟帖无数。

在上述六学院匿名问卷中,笔者还曾就学生们作弊后的心理状态问题进行调查,结果发现90.8%的人选择“为作弊成功而高兴”,远远超过选择“作弊时有一定心理压力”的学生(12.2%)和“为自己曾经作弊而后悔”(7.2%)的学生;选择“极度鄙视作弊考生”的学生不足1.4%,而对考试作弊表示“理解和同情”的学生却高达64.5%。凡此种种,说明绝大多数学生没有把考试作弊同思想觉悟、道德品质联系起来,“作弊可耻”的观念在新时期的高校校园已变得淡薄(参见表2)。

1.3作弊手段多样化

诚如一些人士所言,任何重大的科技进步发明都像潘多拉的盒子,面世时释放出了“福祉”,也往往释放出了“祸端”。

随着科学技术高速发展,各种“先进”得令人瞠目的高科技作弊工具悄然进入我们的眼帘,诸如黄豆大小的隐形无线耳机,能收答案又能躲监测的“作弊橡皮”,有液晶显示屏的眼镜盒,握笔处可能有操纵开关的钢笔,甚至还有喝到一定位置就可能看到瓶底接收的瓶装矿泉水信息,等等,给监考工作带来了极大的挑战。

与此同时,夹带、抄袭、交头接耳、换卷子等传统的作弊手段,也并没有因为高科技的运用而消失,而是不断“推陈出新”。以我校为例,英语考试就有不少学生事先约定用肢体语言代表ABCD等选项,即使被监考人员发现,也很难认定为作弊。

1.4作弊行为产业化

种种迹象表明,目前“考试经济”已逐渐成为不法之徒的一项产业,除通过研发、销售高科技作弊工具牟利外,“网络枪手”、“枪手集团”等现代化运作方式的出现更使替考现象逐年递增,有的地方甚至出现了“助考公司”,使整个作弊过程形成环环相扣、滴水不漏的“流水线”,实现规模效应的最大化。

2.新时期大学生考试作弊行为愈演愈烈的原因

2.1外因

考试是社会大系统的子系统,不可避免的受到不良社会风气的作用和影响。现实生活中,重索取、轻奉献、弄虚作假、急功近利的现象屡见不鲜,而现行大学教学评价体系则存在严重弊端,学生的一切发展机会几乎都要“唯成绩是问”,加之许多学校考教不分、考务部门管理松软、监考教师职责不到位、部分教师对违纪考生滥施同情,都对考试作弊之风的蔓延起了推波助澜的作用,意志品质不坚定的考生难免经不住诱惑而作弊。

2.2内因

相对于外因,考生陷入消极的情绪和情感误区是考试作弊心理的最重要的基础。许多大学生对大学的学习艰苦性认识不够,认为容易通过考试或者老师会手下留情,同时又对考试的结果十分重视,而不管考试结果获取的手段和方法;还有不少考生因为考试不及格要重修,失去奖学金、入党等机会以及家长的责难,而得知别人因为作弊得逞侥幸过关时产生嫉妒、厌世等情绪,短时间内认识范围狭窄,理智能力受到抑制,自控能力减弱,难以正确评估行为后果,于是导致各种作弊应激行为;在这种不良情感状态作用下,考生虽然都有考试作弊行为不道德并可能受到严厉处罚的心理感受,但往往难以自持。

3.大学生考试作弊行为的危害及其纠治

新形势下形成的高校考试作弊之风绝对是一股有违“大学精神”的歪风,它践踏了公平竞争赖以存在的基础,使大学的人才评判机制无法正常运行,更败坏了高校的学风、校风,严重影响了高等教育的社会信誉,必须花大力气予以纠治。

结合多年的教务、考务工作经验并考虑到现阶段大学生考试作弊行为的诸多特点,笔者认为,必须采取多管齐下、综合治理的措施,才能切实有效地纠治的防范考试作弊行为。

(1)加强大学生荣辱观教育工作。前文提到,大学生作弊的原因很大程度要归咎于其自身思想认识的偏差,因此我们必须通过深层次的思想教育,努力帮助他们树立起正确的人生观、价值观和荣辱观,使其认识到作弊不仅是为规章制度所不容,更是不道德的、可耻的,从而为其构筑坚固的道德心理防线。

(2)改进考核方法。为克服“唯成绩是问”的旧观念对大学生产生的负面影响,学校在评优、评奖、组织发展及就业推荐等工作中就不应也不能仅以学习成绩为标准,而要以全面发展为原则,通过淡化考试的期望差和建立新的评价体系,使每个学生感到“没必要作弊”。在具体的考试方式上也需做出适当的改革,比如注重对学生实践能力的考评,大胆尝试口试、面试、机考、网考以及适当增加开卷、AB卷结合的笔试等办法,在总评中大幅度增加平时成绩的权重,等等。

(3)惩防并举,以防为主。学校要在每次考试前组

织考生系统地学习考场规则、考试纪律、考试违规处理办法等相关规定,敦促学生放弃投机和侥幸心理。而一旦抓住学生以身试法,必须坚决落实“零容忍”,按照相关规定及时给予相应处罚,情节严重者或可取消学位资格直至开除学籍,以惩前毖后。同时,要加强对监考人员的管理,提高监考员在监考工作中的责任心。事实证明,只要监考人员认真负责,在考生刚有作弊倾向时就及时提出警告,在很大程度上能够震慑考生,降低考生作弊的发生率。

(4)开发高科技反作弊手段。面对“科技含量”愈来愈高的大学生作弊势头,我们应针锋相对,同样借助科技进步与之打一场“魔高一尺,道高一丈”的“战斗”。事实上,各种反作弊工具,如“探测狗”、“作弊克”、“手机信号屏蔽器”等早就被研发出来了,虽然不是尽善尽美,但实践证明,对于以防范利用现代通讯工具作弊还是很有效果的。更重要的是,这是一个对有作弊倾向的考生极具杀伤力的手段。试想,买了答案收不着,谁还会花大价钱买它?没人作弊了,谁还有兴趣去开发培育作弊市场,搞什么“产业化”?还有,如能对于发信息的人用刑侦手段和设备进行追踪锁定,相信敢于铤而走险的人必然会大幅度减少!

(5)将打击作弊纳入法制化轨道。绝不是危言耸听,与酒后驾车行为一样,当前考试作弊“产业链”的出现,已经到了严重威胁到国家安全的程度,为何不考虑从“入刑”的角度予以解决呢?建议相关部门尽早制定一部专门的《考试法》,将作弊行为从性质上由违纪上升到违法的层次,明确作弊者应承担的法律责任,充分提高作弊“成本”,形成“鼓励诚实、抑制作弊”的社会氛围,并规定行政执法和司法部门配合各高校在考试前对校园周边考试环境进行集中整治,对组织作弊、出售作弊工具、提供作弊服务的相关人员追究刑事责任,确保《考试法》的顺利实施。

参考文献:

[1]国家高级教育行政学院编,素质教育:新世纪的教育使命[M],北京:学苑出版社,2000:36-37.

[2]段涛,陈书翔,大学生考试作弊行为的成因分析与对策研究[J],中共成都市委党校学报,2004,12(6):71-72.

[3]刘芬,高校学生考试作弊行为的心理特征分析与防范措施[J],和田师范专科学校学报:汉文综合版,2007(2):24-25.

[4]李德新,大学生考试作弊的危害性、外因及其预防措施分析[J],文教资料,2007,27(2):240.

[5]何玉辉,刘舜尧,王艾伦,等,论考试作弊的现状、成因与对策[J],高等教育研究学报,2008(6):26-27.

[6]高国富,防范大学生考试作弊行为的若干思考[J],甘肃科技纵横,200938(1):209.

[7]魏绪涛,亟待遏止的大学英语四、六级考试作弊产业化势头[J],科学时代,2007(6):32-33.

收稿日期:2011-12-13

作者简介:石磊(1978-),男,助理研究员,硕士。

[编辑:徐状]