传移模写见真功

2012-04-29秦晋

秦晋

纵观中国绘画史,你会发现,几乎每个成名画家的背后少不了以临摹为主的师承关系。他们依靠“传移模写”得来的深厚笔墨功夫,在追求更高境界中,艰难地摆脱前人风格定式,形成自家风貌,叠垒起自家的技法高峰。

中国画“传移模写”的理论,至少已经出现了一千五六百年。5世纪时,中国南朝齐梁间画家、绘画理论家谢赫在其《古画品录》中提出“画有六法”:一是气韵生动,二是骨法用笔,三是应物象形,四是随类赋彩,五是经营位置,六是传移模写(或作“传模移写”)。 最后的一项是“传移模写”,指的就是临摹作品。

“传移模写”究竟是什么意思?纵观《古画品录》上下文,“传移模写”只不过是谢赫所总结的中国画情、意、气、理、技“六法”中的一种方法。传,移也;或解为传授、流布、递送。模,法也;通摹、摹仿。“传移模写”或可说成“传移,模写是也”,意思是指传播流布可以通过摹写的方式进行。其实,早在《汉书·师丹传》中就有了“传写”二字:“令吏民传写,流传四方。”把模写作为绘画美学名词肯定下来,并作为“六法”之一,表明古人对这一技巧与事情的重视。顾恺之就留下了《摹拓妙法》一文。模写的功能,一是可学习基本功,二是可作为流传作品的手段。不过,谢赫并不将它等同于创作,因此放于六法之末。

传移模写这一方法,犹如书写文章,草稿上总有增删,稿定以后,才加誊写。比如,作精密的人物群像画,尤其须要起草稿,涂涂改改,再转换成正式的画面。对画家来说,这是相当重要的一种必备功夫。完成的画稿,古人谓之“画样”,或只称“样”。“画样”完成,下一步是“样”如何转移到正式的画幅,这可名之为“传移模写”。方法并不固定,最简单者,是将“样”和纸绢重叠后,利用纸绢的透明性,直接依“样”描出。也可以挂在明窗上,就着亮光描摹。唐朝已有职业性的“临夫”摹制古书画,备有透光的桌子,这种方法复制原样,相当方便。“样”的另外一个约略相等的名词谓之“粉本”,意思是在“样”的背面扑上色粉,再以竹木尖锥笔,按照“样”上的位置,描于纸绢墙面上;也可以在定稿本的线段上,刺上针孔,再以疏松织纹的布囊装以色粉,轻将色粉袋在针孔部分拍打,色粉穿过针孔留于纸绢壁上,依粉点连结成线,就可以将原样过到本幅上。“样”为保存方便,往往比所需的画幅小,所以称为“小样”。正式制作时,将“样”分格,再依需要依格放大。

以学习的目的进行仿习,这是中国艺术的传承方式,自然被沿用了数千年;以流布的目的进行临摹,这是谢赫“六法”中所说的本意,在印刷技术尚未被广泛运用的古代,是一种传播文化的方式,自然也促进了社会的进步;以牟利的目的进行复制,甚至作假,制作赝品,这一“仿习”和“临摹”的“副产品”,则非谢赫提出“传移模写”的初衷。

仿习临摹在传承民族文化,弘扬中华文明方面的确起到了不可低估的作用,被誉为“天下第一行书”的王羲之兰亭序,如果不是被唐代书家冯承素、褚遂良等人模写,今天我们也就只能在文字的记载中读到关于兰亭序的历史了。

当然,临摹也会造成“食古不化”的悲哀。北宋前期,李成(山东营丘人)、范宽(陕西耀县)二家画风在当时受到普遍推崇,曾一度支配着北宋前期的画坛,形成“齐鲁之士惟摹营丘,关陕之士惟摹范宽”的局面,习画者都趋附李、范门下,缺乏创造精神。明末的董其昌,在绘画上究心于仿古,远师董源、巨然、米芾,近师黄公望、高克恭,讲求笔墨韵味,鼓吹“落笔之际各有师承”,“岂有合古法而独创者乎”等论调,大大助长临古摹古的复古主义势力的蔓延,使空虚贫乏的形势日趋益下。这种习画方式还取得了当道者的支持,并奉为“正统”。“四王”在清代画坛影响极大,被标榜为“南宗嫡支”、“领袖艺林”,朝野上下,学者从风。画家多被一家一派所囿,因袭模仿,以至酿成“家家大痴,人人一峰”(黄公望,字子久,号一峰,又号净竖、大痴)的可悲局面。殊不知,黄公望75岁时在其一组临摹古人作品中的一段题跋,却是这样看待“传移模写”的:“余所作二十幅,模仿固多,而尤得于景物之助,观者倘谓老人不能自用,而徒仿古求工,则又非能知老人者矣。” 学而能变,才是大家。

话扯远了。以模仿名家的作品为学习手法,无论古今,是相当普遍的。或是见到一幅名作,以模仿的方式制作复本;甚至为了利益,依“样”仿冒他人的作品;在传移的过程当中,也会因学习者的认知,有的忠实摹拟,有的加上新诠释。因为这些原因,便累积出一批相似的作品。我们今天选择台北故宫博物院收藏的几幅“传移模写”的书画作品,来看看古代书画家的临摹功夫。

一、明代仇英《汉宫春晓图》

仇英,字实父,号十洲,祖籍江苏太苍,寓居苏州。仇英的生卒年代,艺史憾缺。其生年,现在学者研究,不会晚于弘治十一年(1498年),卒年应为嘉靖卅一年(1552年)。

仇英出身漆工,通过天赋与努力,一跃挤入明四家之列,至今成为千古范例。其艺术历程,离不开三个重要的人物:一是文徵明,一是周臣,一是项墨林。前两者言传身教,可谓师承传递,而项墨林则是提供丰厚的传统资源,供其观摩、临习。这三者的先后,根据彭年的两次题跋,可以断定年少的仇英,便与文徵明和周臣交好,至于谁先谁后,难有结论。唯一公允的说法是,晚年曾经受邀居住项墨林家,临摹其所藏名迹。

“汉宫春晓”,以春日晨曦中的汉代宫廷为题,描绘后宫佳丽百态,为中国十大传世名画之一,也是中国重彩仕女第一长卷。绢本重彩,尺幅很大,作为装饰性绘画来说属于巨制。

《汉宫春晓图》用手卷的形式描述初春时节宫闱之中的日常琐事:妆扮、浇灌、折枝、插花、饲养、歌舞、弹唱、围炉、下棋、读书、斗草、对镜、观画、图像、戏婴、送食、挥扇,画后妃、宫娥、皇子、太监、画师凡一百一十五人,个个衣着鲜丽,姿态各异,既无所事事又忙忙碌碌,显示了画家过人的观察能力与精湛的写实功力。画中园庭殿宇极其繁盛,台阁栏杆门墙皆用界笔画成,精细入神。而人物勾勒笔法秀劲,设色青绿重彩,浓丽典雅,其画虽仿宋人,然有超越之处。人物发型服装皆为汉代式样,但宫室、家具的形制是明朝的。全画构景繁复,用笔清劲而赋色妍雅,林木、奇石与华丽的宫阙穿插掩映,铺陈出宛如仙境般的瑰丽景象,诚为仇英历史故事画中的精彩之作。

汉刘歆撰《西京杂记》载,西汉元帝后宫佳丽甚多,不得常见,遂遣画工毛延寿图形,再按图召幸。诸宫人皆贿画工,独王嫱(昭君)不肯,遂不得见。幅中有画师用框架绷着画纸(绢),面对着皇宫中嫔妃画像,或谓隐指画师毛延寿为王昭君写像的著名故事。

《汉宫春晓图》台北故宫藏有多本,可见其传移模写之多。而清代院画家的模写作品,无非是借皇家园庭殿宇之盛以骋其华缛藻丽之笔罢了。

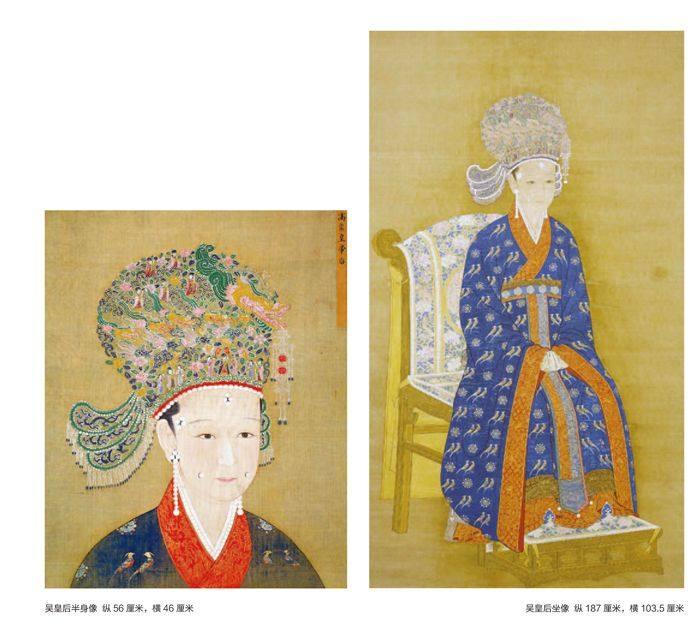

二、宋高宗皇后半身像与坐像

宋高宗赵构有两位皇后,此画为吴皇后。14岁被选入宫,侍奉高宗赵构。高宗即位之初,外受金兵追击,内部时常发生兵变,吴氏身穿戎装,跟随高宗左右,英姿飒爽,颇有胆略。金兵南征,高宗乘船入海,从定海(浙江镇海)转赴昌国(浙江普陀)途中,封她为和义郡夫人。回到越州又进封才人。此后,吴氏博览书史,勤习翰墨,旋进为贵妃。韦太后由金国还朝后,吴贵妃侍奉太后起居,得到太后的认可,高宗便于公元1143年正式册立吴贵妃为皇后。

高宗惟一的儿子病死后,后宫再无生育。张贤妃收养宗室赵伯琮为养子,吴皇后为才人时,也收宗室赵璩为养子。张贤妃病逝,伯琮也由吴皇后一并收养。高宗分别封赵伯琮、赵璩为普安郡王、恩平郡王。“伯琮恭俭勤敏,聪慧好学,可当大任”,吴皇后劝高宗立伯琮为皇太子。于是高宗立为皇太子,改名为赵慎(系宋太祖赵匡胤七世孙,赵慎即位,皇权又转人宋太祖一系)。

公元1162年,高宗禅位于赵慎,是为孝宗。尊吴皇后为寿圣太上皇后。1194年,孝宗死,光宗又尊吴太后为太皇太后。光宗因病退位,立皇子嘉王赵扩为宁宗。

吴太后一生,经历高、孝、光、宁四朝,在后位(含太后)长达55年,是历史上在后位最长的皇后之一。

公元1197年,吴太后病死,终年83岁。谥号为“宪圣慈烈皇后”,葬永思陵。

画中吴皇后穿戴九龙花钗冠,环佩,面贴珠钿。深青色的祎衣,上有对雉十二行,并用朱色罗縠,上饰龙纹。这是大礼服,皇后在受册封、朝谒景灵宫、朝会诸大重要典礼时穿着。

皇后画像,所画为半身像。半身像定稿后,犹如一般电影戏剧里的“定装照”,由此“定装照”再转移为《宋高宗皇后坐像》的全身像。画用重设色,红青对比,鲜艳之至。两幅之间略无差异,可见传移之妙。

三、《东林图》与《园居图》

明四家中,论资历影响,沈周为最;论综合成就,当推文徵明。除了文徵明个人的成就,还有文家深厚的文化渊源,儿辈门生的书画造诣,都是有目共睹的。据正德十二年(1517),王樨登题识文徵明《湘夫人图》:“少尝侍文太史,谈及此图云,使仇实父设色。两易纸皆不满意,乃自设之以赠王履吉。”设定仇英1498年出生,此年仇英20岁。这是目前发现的,仇英与文徵明最早打交道的文字记录。文徵明对仇英的赏识,使得仇英逐步得到了吴门文人画家的认可和推崇,尤其是与文氏后裔及其门生,形成了很好的画家圈,时常切磋合作。这样,仇英的交际圈和声名也日益扩展。因此,受文徵明审美思想和创作风格的影响,自然免不了。 藏于台北故宫的《园居图卷》(1532年作)和《东林图卷》,前者有文徵明中早期的基因特征,应是仇英晚年摹古之前的作品,也就是中早期的作品。后者没有年月,脱去了文徵明的影子,透过其成熟精湛的技法,我们领略到其中宋人的遗韵,当可断为晚年作品。说明仇英主观上一直想摆脱文徵明的影响。这种若即若离的心态,令人费解。众所周知,仇英出身低微,或许有难于离开以文氏为主导的吴门文化圈的无奈和矛盾的心态。

作为职业画家,仇英的绘画形式多彩多样,尤其是人物创作,常常与山水画融为一体,不像沈周、文徵明那样,只是简单地作点景处理。在明四家中,只有唐寅可与他比肩。董其昌跋仇英《仙奕图》作过很高的评价:“真伯驹后身,即文、沈亦未尽其法。”仇英晚年摹古以后,人物更趋于完善。从《东林图》等传世精品,都很明显地看到得之宋元绘画以后的变化——线条精准,形神兼备,长则俊秀,短则刚劲,其顿笔如切铁,提毫却细入毫端,起承转合,变幻无常,所谓的银沟铁线可以当之。其赋色艳而不俗,富丽和谐。在完好的赋色后,其黑线内侧,加一白线,以显示衣纹的立体感。仇英的作品,几乎从不在自己画中题写诗文,只是简约的签署名款,甚至连年款都极少题写。这为后世研究他的作品的具体年份,无形中增加了难度。

《东林图》款署为“东林先生”,明代以“东林”为号,同时代者还有贾锭(1448-1523)。 画中高松茂林的溪水、江岸边,二高士屋中对坐相谈甚欢。高士神情高远,素洁的白衣,更显得飘然出尘。旁有一童侍立。屋外树下有石桌,上置茶饮之具,一童摆放物品,另一童则持扇生炉,烹茶飨客。林木夹叶为多,干不多皴笔,然妙在转折自然,一枝一叶,无不与实景契合。以淡墨分树干暗面,自能厚重。岩石用斧劈,尤能擅用湿笔,和水摔之,先以浓墨皴成,立即以清水接染,绢地不吸水,故能产生含混溶和的意趣。坡岸细草萋迷,岩石染色赭、绿色相间,波纹的流动无碍,在在都显示仇英的功力。无怪董其昌虽然崇南贬北,把明初极为受宠的南宋之风和青绿山水贬为下乘,但对仇英也实是拱手拜服,叹谓“五百年而有仇实父”。

《园居图王宠题》,画明代正德四年(1509)王献臣(敬止)在故乡苏州建“拙政园”一景。1532年青年诗人王宠(1494-1533)为王献臣做《园居诗》二首,即题于画幅拖尾上,并写有“倩仇实甫画史为小卷”。《园居图》实际上应有两本。另一本见清朝人陆时化(1714-1779)于《吴越所见书画录》的记录。台北故宫本《园居图》之主屋,画屋顶有一笔画错,可能因此又另作一本(即陆氏吴越本),但是这一本也保留下来。

两图的构景及人物安排所差无几。《东林图》为绢本,吸水性少,色彩显得较为亮丽,岩石的画法,用墨淋漓的斧劈皴画法,这是纸本的《园居图》所无。两本均为仇英所作,应无疑义。惟两图之落款确实有差距,这是因为仇英并不长于书法,落款有代笔之说。以今日能见仇英画迹上的名款,有楷书、隶书多种写法。《东林图》是出于文嘉(1500-1583)之手,《园居图》则出自于文彭(1498-1573)。

画家本身一稿多写(画),原因不一,明代仇英最具例证。或许仇英本身是位职业画家,谋生所需,有求必应。

四、元杨维祯晚节堂诗

杨维祯(1296-1370),字廉夫,号铁崖,后因善吹铁笛,遂自号铁笛道人,又曰抱遗老人,浙江会稽人。元泰定间署天台尹,又曾会修辽金宋三史。

杨维祯居元末诗坛领袖的地位,其诗作称“铁崖体”。他的七古歌行,大多为咏史、拟史之作,好驰骋异想,运用奇辞,眩人耳目。其风格纵横奇诡,在明初有“文妖”之讥。但也不乏现实主义诗作,尤以《海乡竹枝词》为突出。

杨维祯的书法,尤其是他的行书和草书,在书法史上更是独树一帜。既豪迈雄健,又奇崛古朴,融狂放与稚拙于一体,在怪异中见功力。对他的书法,历代有“矫杰横发”、“狂怪不经”和“大将班师,三军奏凯”的美誉,这与他倔强的个性和深厚的学养相关,非常人所能及也。

杨维祯《晚节堂诗》有两件(元人法书册3、元人翰墨册 8)。杨维祯书风狂怪有乱世气,本幅为66岁时书,杨氏时定居松江数载,常于斋中与友人门生瀹茗品酒,试新笔佳墨,赏题字画。诗以奎章赐墨所书,墨色特别乌黑,确有不同,而下笔飞动,却又老辣沉稳。

摹本(元人翰墨册8)之作,字幅略小,点画间架虽然雷同,可是运笔无法如原作顺畅。

五、《兰亭序》

王羲之的《兰亭序》,被称为天下第一行书,真迹殉葬昭陵,传世多为摹本和刻本。在古代没有影印技术的情况下,复制的方法唐代是“响榻”,即双勾填墨,是为摹本。即以较透明的纸蒙于法书上,先以细笔钩出轮廓,再用墨填补,亦称“双钩廓填”。这种方法优点是比较接近原帖,但技术要求严格,特别是费时费工,一次只能复制一件。因此宋代以来渐被刻石传拓替代,其复制的速度和数量都远远超过了勾填,但笔法点画的似真和传神,就远不如摹本了。所以好的摹本受人珍爱的程度,是拓本不能同日而语的。

元代陆继善摹《兰亭序》, 较传世的唐摹本所谓冯承素、虞世南、褚遂良诸本,时代虽晚,但其近真的程度除所谓的冯摹之外,似乎就不让任何其他摹本了。

元代陆继善(活动于公元14世纪后期),江苏甫里人。字继之,号玄素。曾随侍赵孟頫,得习双钩填廓之法。而经陆继善手临摹的《兰亭序》至少有3件流传至今,一件现藏于台北故宫博物院;一件藏于北京故宫博物院,旧题为“陈鉴摹本”,已经被改换了题跋;第三件则题为“赵子昂摹本”,藏于私人手中。

台北故宫博物院藏 《陆继善双钩兰亭序帖》,亦称《陆继善摹禊帖》。

《摹褉帖》为陆继善用河北鼠毫笔,“双钩填墨”其兄所藏唐人摹《兰亭序》,陆继善此本与传世唐摹本中最为精良的冯承素摹本,被认为是最接近兰亭真迹。将之对照《兰亭八柱》第三帖(冯承素摹兰亭序),制作方法虽异,却在不同程度上保存了祖本的风貌,最明显莫过于删补涂改的部分。此外,如“羣”字末笔的分叉、“茂”字的牵丝、“为”字的姿态等等,都可反映出两者所共有的风格来源。

启功先生《论书绝句》曾赞曰:“唐摹陆搨各酸咸,识小生涯在笔尖。只有牛皮看透处,贼毫一折万华岩。”并自注云:“元人陆继善字继之,曾以鼠须笔钩摹唐摹兰亭。其本刻入《三希堂帖》。自跋云曾搨数本,散失不存。其后有人持其一本来,因为跋识云云。昔曾见其原本,笔势飞骞,宛然神龙面目。纸色微黄,点画较瘦。其跋语之书,尤秀劲古淡,在倪云林、张伯雨之间。明人陈鉴字缉熙,得一墨迹本,号为褚摹。后有米元章跋,曾以刻石,世号陈缉熙本。是褚非褚,屡遭聚讼,甚至有谓其前墨迹本即陈氏所摹者。廿年前其卷出现于人间,墨迹兰亭,纸质笔势,乃至破锋贼毫,与陆摹本毫无二致,其上陈氏藏印累累,米跋虽真,但为他卷剪移者。始恍然此盖陆氏所摹,殆散失各本中之一本也。安得起覃溪老人于九原,一订其《苏米斋兰亭考》,一洗陈缉熙不虞之誉也。昔药山惟俨禅师,戒人看经,而自看之。或以为问,俨曰:‘老僧止图遮眼,若汝曹看,牛皮也须透。仆之细辨兰亭,自笑亦蹈看透牛皮之诮矣。”

诗中所言的“覃溪老人”即翁方纲,他在《苏米斋兰亭考》中认为明人陈鉴得到唐代褚遂良临摹的《兰亭序》,曾以刻石,世号“陈缉熙本”。启功先生早知元人陆继善“曾以鼠须笔钩摹唐摹兰亭”事,又亲眼见过“陆摹兰亭”原本。后来他又见到了明人陈鉴藏所谓《褚摹墨迹本兰亭》,发现“纸质笔势,乃至破锋贼毫,与陆摹本毫无二致”,于是断定陈鉴所藏该墨迹本兰亭即是“陆氏所摹,殆散失各本中之一本也”。启先生并幽默地引用药山禅师“看透牛皮”的话,以喻能细辨兰亭自信的眼光。