奖优还是助困:对国家励志奖学金评审条件的思考

2012-04-29彭海霞

彭海霞

摘要:国家励志奖学金是用于奖励资助品学兼优的家庭经济困难学生,这种奖优助困的理念是鼓励家庭经济困难学生奋发向上,但在实际评审过程中存在一些问题:“品学兼优”和“家庭经济困难”的二元评审条件难以权衡把握;学生家庭经济困难认定的主观性较强,争当贫困的现象层出不穷。为更好地发挥国家励志奖学金的功能,应对现有的评审过程或评审条件进行改进和完善。

关键词:国家励志奖学金;评审条件;奖优;助困

中图分类号:G640文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2012)08-0041-02

国家励志奖学金是由中央和地方政府共同出资设立,用于奖励资助高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)学生(以下简称学生)中品学兼优的家庭经济困难学生[1]。“品学兼优”和“家庭经济困难”的二元评审条件给实际操作带来一些困惑,容易滋长“弄虚作假”、“伪贫困”等不良现象。

一、对国家励志奖学金性质及教育功能的探讨

《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》规定,国家励志奖学金是用于“奖励资助”“品学兼优”的“家庭经济困难”学生。“奖励资助”四个字体现出国家励志奖学金的目的:一是“奖优”,奖励品学兼优学生;二是“助困”,资助家庭经济困难学生。可见,国家励志奖学金兼具奖学金“奖”和助学金“助” 的双重性质,那么它到底是属于奖学金的范畴还是助学金的范畴?在学生学习生活中能起到什么教育作用?

奖学金和助学金虽同属于学生资助体系,但是从文件规定和实际操作来看,它们是有区别的:奖学金是奖励品学兼优学生,评定依据包括思想表现、学习成绩等在内的综合测评成绩;助学金的目的是资助家庭经济困难学生完成学业,主要以家庭经济困难程度作为评定原则。国家励志奖学金虽然兼具“奖励”和“资助”的双重作用,但首要评审条件是“品学兼优”,根本目的是奖优、励志,它应属于奖学金的范畴。

国家励志奖学金不仅能对获奖学生起到物质资助的作用,更重要的是能对学生进行激励和导向教育。具体来说,有两大教育功能:一是表彰激励。国家励志奖学金覆盖面小、额度大,评价的首要指标是品学兼优,是学生心目中认可度比较高的奖励和荣誉,就获奖学生而言,能够使他认识到通过自身努力来体现自我价值,能激励他进一步的发展。二是榜样示范。国家励志奖学金的设立,不仅要表彰激励品学兼优的家庭经济困难学生,更重要的是在广大学生中树立一个学习标杆,起到榜样示范作用,进而促进良好学风和校风的形成。

二、国家励志奖学金评审条件存在的问题

《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》,以及各省教育部门制定的国家励志奖学金管理实施细则,都明确规定评选条件,但在实际操作过程中仍存在一些问题。

(一)奖优还是助困,政策执行者难以权衡把握

国家励志奖学金既强调“品学兼优”,又要面向“家庭经济困难”学生;既要奖励学习成绩及能力上的强者,又要资助经济地位上的弱者。由于个体教育经历和主观能动性存在差异,以及国家励志奖学金评审条件的客观规定性和受奖对象的有限性,导致“品学兼优”学生和“家庭经济困难”学生之间的对应度不高,因此,它并不能很好地解决品学兼优学生的奖励问题和家庭经济困难学生的资助问题。在评审过程中,存在这样三种情况,很难对“优秀”与“贫困”进行权衡。一是“优秀”而“不贫困”的学生。这类学生思想表现和学习成绩都很优秀,因国家奖学金名额过少未能评上,也因家庭经济条件比较好而没有申请家庭经济困难认定。如果评,就缺少“家庭经济困难”这个硬性条件,不能体现国家励志奖学金“资助”的作用,家庭经济困难学生会认为抢占他们的资助资源而觉得不公平;如果不评,就发挥不了国家励志奖学金“奖励”的功能,他们难免会产生心理上的不平衡感,认为自己的努力得不到认可。二是“贫困”而“不优秀”的学生。这类学生家庭经济比较困难,但是因其不利的家庭背景及受教育经历,尽管平时很努力,综合测评成绩还是相对偏低,无法享受到国家励志奖学金有限名额的资助,故国家励志奖学金“助困”的理念难以实现。三是“优秀”的“伪贫困”学生。这类学生平时表现和学习成绩都很优秀,若严格按照家庭经济困难认定标准,应该不属于困难的范围,但是受5000元钱的诱惑,加上家庭经济困难资格认定的人为因素很大,他们争相申请家庭经济困难学生的资格认定,导致“伪贫困”的优秀学生获得国家励志奖学金的现象层出不穷。

(二)家庭经济困难学生资格认定具有主观性,操作性不强

为认真做好高校家庭经济困难学生的认定工作,公平、公正、合理地分配资助资源,切实保证各项高校资助政策和措施真正落实到家庭经济困难学生身上,2007年教育部、财政部颁发《关于认真做好高等学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见》,对家庭经济困难学生进行界定:“家庭经济困难学生是指学生本人及其家庭所能筹集到的资金,难以支付其在校学习期间的学习和生活基本费用的学生”。在对家庭经济困难学生进行资格认定时,学生须提交《高等学校家庭经济困难学生认定申请表》和家庭所在地乡、镇或街道民政部门签字盖章的《高等学校学生及家庭情况调查表》,各年级或专业成立以辅导员和学生代表等组成的评议小组,评议小组根据学生提交的材料,以学生家庭人均收入对照学校所在地省级教育、财政部门确定的认定标准,并结合学生日常消费行为,以及影响其家庭经济状况的有关情况,认真评议并确定各档次经济困难学生资格[2]。该文件明确规定家庭经济困难学生认定的标准和程序,但是具体操作性不强,主观随意性比较大,认定过程中仍存在一些问题。

1.家庭经济情况调查表和当地政府相关部门的证

明材料,证明力和可信度不高。对学生进行家庭经济困难资格认定,首先要弄清楚哪些学生的家庭真正困难,而最容易调查清楚学生家庭经济状况的是当地政府,也就是说,地方政府有关部门出具的证明理应最为权威有效。然而,遗憾的是,由于当前诚信普遍缺失,加上费用无需地方掏腰包,因此,那些开具证明的有关部门一方面可以顺手做人情,另一方面还可以趁机收取一定的费用,甚至是只要收费,证明随便开,以至于开出的证明早已失去一级政府的诚信意义[3]。

2.认定方法单一,民主评议不够深入。目前关于家庭经济困难学生的认定,主要采取民主评议方式,即“学生申请——评议小组讨论评议——学院审核——学校批准”。评议小组成员虽然对学生的经济情况比较了解,但如果日常消费都是在学生消费能力范围之内,就不会有什么反对意见,民主评议仅仅是形式上的程序而已。一般情况下,提交《高等学校学生及家庭情况调查表》和《高等学校家庭经济困难学生认定申请表》的学生,就会被认定为家庭经济困难。

3.学生家庭经济情况存在地区差异性和家庭特殊

性,统一的数值认定标准难以衡量。根据《关于认真做好高等学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见》,各省级教育、财政部门对学生家庭经济困难认定标准作了规定,即家庭人均月收入不超过多少。由于我国不同地区、城乡之间经济发展不平衡,收入水平差异很大,即使是同一地区,学生家庭收入来源、经济负担等情况也存在很大差别,因此用统一的数值认定标准很难准确地对学生进行家庭经济困难资格认定。

三、对国家励志奖学金评审条件的思考和建议

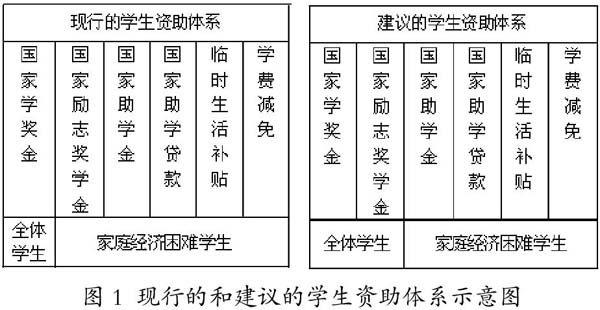

为了促进高等教育公平,国家建立了一套比较完整的“奖、助、贷、补、减”的资助体系,其中只有国家奖学金是面向全体学生,其余都与家庭经济困难学生挂钩(如图1),而且除了国家助学贷款是有偿资助外,其余都是无偿资助。因此,“家庭经济困难”这个身份能够带来很多经济利益,学生们争贫困、要贫困的现象屡屡发生。

国家励志奖学金仅次于国家奖学金,但它和“家庭经济困难”息息相关,没有考虑到“家庭经济不困难”品学兼优学生的现实利益,导致学生之间的矛盾日益凸显,争议的焦点集中在“家庭经济困难”上。为彰显国家励志奖学金的奖励作用,尽可能遏制“伪贫困”等现象的产生,促进班级和校园的和谐发展,笔者认为有两条途径可以选择:一是对现有的评审过程进行改进和完善。已有相当多的研究者提出很好的意见和建议,如切实把握学生的家庭经济情况,严格进行家庭经济困难认定等。二是对现有的评审条件进行改进,即评审对象由家庭经济困难学生转向全体学生(如图1建议的学生资助体系)。在“富二代”、“官二代”问题层出的今天,家庭经济困难的优秀学生需要精神奖励和物质资助,同时家庭比较富裕的优秀学生也需要别人的认可和肯定。国家励志奖学金只有强调学生包括思想表现、学习成绩等在内的综合能力,才能使评审目的更加清晰,评审条件及程序更加简化,而且能消除诸多影响国家励志奖学金制度和谐与公平的因素,实现“励志”的目的。

参考文献:

[1]教育部、财政部.普通本科高校、高等职业学校国家励志

奖学金管理暂行办法[Z].财教(2007)91号.

[2]教育部、财政部.关于认真做好高等学校家庭经济困难

学生认定工作的指导意见[Z].财教(2007)8号.

[3]苗福生.贫困证明的信任危机[N].中国财经报,2006-08-27.