红河哈尼族彝族自治州生态旅游探析

2012-04-21黄建武文秀娟

刘 露,黄建武,文秀娟

(1.华中师范大学城市与环境科学学院,湖北武汉430079;2.云南省建水县曲江镇新街小学,云南红河654306)

1 引言

生态旅游自兴起后就引起了世界范围内广大学者的关注,我国的生态旅游起步较晚,1982年建成了第一个森林公园——张家界国家森林公园,它首次将旅游开发和环境保护结合。1995年中国首届生态旅游研讨会在西双版纳召开,1997年在北京举行了与生态旅游密切相关的“旅游业可持续发展研讨会”,1999年与2009年国家旅游局推出的旅游主题都与生态旅游有关。经过近30年的发展我国的生态旅游无论在理论还是实践方面都取得了一定的成绩。

国内外关于生态旅游的概念有几十种之多,较之概括性比较强的是张建萍(2001)提出的“生态旅游是一种在生态学和可持续发展理论指导下,以自然区域或某些特定的文化区域为对象,以享受大自然和了解、研究自然景观、野生生物及相关文化特征为旅游目的,以不改变生态系统的有效循环及保护自然和人文生态资源与环境为宗旨,并使当地居民和旅游企业在经济上受益为基本原则的特殊形式的旅游行为”[1]。

红河哈尼族彝族自治州(简称红河州),通过对期刊文献的收集整理发现,没有关于整个红河州旅游资源概况的文章,前人的论述多从具体某个县,或某类景观着手。本文根据红河州旅游资源的文化价值和生态价值进行论述,对其相关研究具有参考作用。

2 区域概况

2.1 地理概况

红河州地处东经 102°42'~ 103°98',北纬 22°52'~24°52',属低纬度亚热带高原型湿润季风气候区。气候温和雨量充沛,多山地,山区面积占全州国土面积的85%,错综复杂的地形受大气环流影响形成了多样的气候类型,高原型立体气候特征明显。

红河州包括3个市、7个县、3个自治县,分别为蒙自市、个旧市、开远市、绿春县、建水县、石屏县、弥勒县、泸西县、红河县、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县,屏边苗族自治县、河口瑶族自治县。境内除汉族外,还居住有哈尼、彝、苗、傣、壮、瑶、回、布依、拉祜、布朗等少数民族,占总人口数的58%。

2.2 旅游资源概况

特殊的地理位置和民族文化,孕育了丰富的旅游资源。区内喀斯特地貌发育,多地下溶洞。自北向南有泸西阿庐古洞、弥勒白龙洞、开远南洞、建水燕子洞、蒙自缘狮洞、河口花鱼洞。其中建水燕子洞堪称亚洲最壮观的溶洞,极具旅游和科考价值。泸西阿庐古洞被誉为“云南第一洞”。一亿年前由喜马拉雅造山运动形成的红河州各大小湖泊,多为断陷溶蚀湖积盆地积水,其中石屏异龙湖水面面积最大42km2,为云南省八大高原淡水湖泊之一。异龙湖生态系统独特,有各种鱼类,西岸的浅湖区还生长了颜色各异的荷花,每年的荷花开花季节,万亩荷花竞相开放形成独特的景观,成为云南高原上一道美丽的风景线。另有蒙自南湖、个旧金湖、长桥海、个旧大屯海等同样具有丰富的旅游价值[2]。

红河州有河口花鱼洞一个国家级森林公园,屏边大围山、金平分水岭两个国家级自然保护区和四个省级自然保护区:绿春黄连山、元阳观音山、红河阿姆山、红河苏铁自然保护区。本区地热资源丰富有泸西吾者温泉、金平勐拉温泉、个旧丫沙底温泉、建水曲江温泉等。

中原文化与民族文化、边地文化在这里交融共生形成了独特的历史文化,主要表现在建筑景观、生产方式、饮食文化、民族歌舞和节庆上。具有代表性的古建筑为建水古城,石屏县城和建水团山民居。哈尼族的蘑菇房,彝族的土掌房,傣族的竹楼也很有特色。

生产方式上最值得一提的当属哈尼族的农耕方式,哈尼族的祖辈靠着自己的勤劳和智慧在哀牢山区开辟出了60万亩的哈尼梯田,它被确定为我国2013年世界文化遗产申报项目。红河州气候宜人,物产丰饶,盛产水果,蒙自万亩石榴园,石屏10万亩杨梅园被农业部认证为地理标示产品。云南近代工业的起源地锡都(个旧),作为一座没落的矿业城市,也是工业旅游的景点,它可以作为我们教育后代保护环境的一种警示。建水烧豆腐、汽锅鸡,石屏豆腐上了2012年CCTV纪录片《舌尖上的中国》,作为云南过桥米线之乡的蒙自过桥米线做法和风味独特,起源的典故也作为红河州的旅游资源。

在人与自然和谐共生的红河州,人们在日常的生活和生产中创造除了许多民间文化。民族歌舞“四季生产调”,入选第一批国家级非物质文化遗产名录,民间文学项目类别。“哈尼族多声部民歌”、“彝族海菜腔”,入选第一批国家级非物质文化遗产名录,民间音乐项目类别。“彝族烟盒舞”,入选第一批国家级非物质文化遗产名录,民间舞蹈项目类别[3]。建水的燕窝节、孔子文化节,哈尼族的矻扎扎节、长街宴。彝族的火把节,苗族的采花山节,傣族的泼水节等成为特殊的节日庆典。

3 红河州生态旅游资源分类

生态旅游资源是生态旅游活动的客体,与传统大众旅游的概念有所区别,生态旅游资源的开发必须以可持续发展为原则。杨桂华(1999)把生态旅游资源和传统大众旅游资源做了比较,生态旅游资源在内容上多了保护的需要,需以保护资源为前提。生态旅游资源包括具有生态开发利用的自然生态系统,也包括“天人合一”的人文生态系统[4]。

乌兰、李玉新(2010年)在总结各学者生态旅游资源概念的基础上为生态旅游资源做了如下定义:以生态美(自然生态、人文生态)吸引游客前来进行生态旅游活动,为旅游业所利用,在保护的前提下,能够产生可持续的经济效益、社会效益和环境效益,能够使生态旅游者认知、体验和享受自然,并能对游客起到教育反思作用的各种事物和因素[5]。

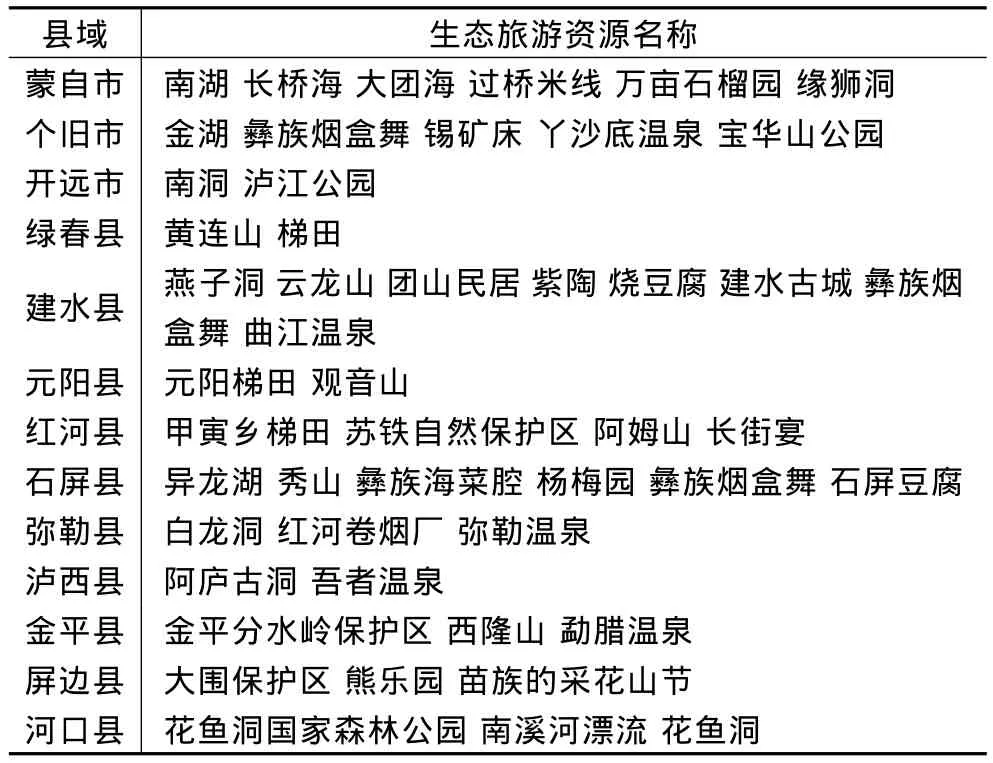

按生态旅游资源的概念和特点,从县域对红河州生态旅游资源进行归纳和总结见表1。

表1 红河州生态旅游资源归类表

从表1中可以看出红河州生态旅游资源较丰富,分布也很均匀,各个县都有分布,这为红河生态旅游业的发展提供了较好的物质基础。

红河州的森林公园、喀斯特溶洞、温泉等自然生态旅游资源,体现了自然生态系统的美学价值和游览价值。红河州各民族在与大自然和谐共生的时候创造出了许多人文生态系统。元阳梯田人工生态系统、团山民居、朱家花园中国式园林等体现了人类顺应自然“天人合一”的哲学思想。“熊乐园”遵循黑熊生存的自然生态系统而建造,人工为其营造一个适宜生活环境,对保护珍稀物种具有重要意义,符合生态学的规律。各种美食也是在充分利用当地物质的基础上衍生出来的一种文化,这种文化是人文生态旅游资源的核心。

杨桂华(2010)将生态旅游中生态旅游资源分为三级,第一级分为3大类,第二级分为8类,第三级分为26小类。为了更好的发展红河州的生态旅游,合理开发利用生态旅游资源,本文依据此分类,对红河州生态旅游资源归纳整理发现:红河州的生态生态旅游资源涵盖了3个大类,即自然生态旅游资源、人文生态旅游资源、保护生态旅游资源。第二级的陆地生态旅游资源、水体生态旅游资源、农业生态旅游资源、园林生态生态旅游资源、科普生态旅游资源、自然保护生态旅游资源、文化保护生态旅游资源、法律保护生态旅游资源8类也都存在。而26个小类中涉及13种,森林生态旅游资源、湖泊生态旅游资源、温泉生态旅游资源、河流生态旅游资源、田园风光生态旅游资源、农家生态旅游资源、中国园林、天然野生动物园、山岳生态旅游资源、宗教名山生态旅游资源、自然保护区、森林公园、风景名胜区。

总体来说红河州的生态旅游资源具有丰富的科学价值、美学价值和文化价值。区内生态旅游资源的独特体现了生态旅游资源的地域性。淳朴的民族风情,精彩的民族歌舞和节日蕴含的是红河州生态旅游资源的原生性与和谐性。各生态旅游资源都是一个独立的小型生态系统,各生态系统又相互组合相互作用形成了红河州生态旅游的大系统。

4 红河州发展生态旅游的意义

(1)保护红河州独特的旅游资源和文化的多样性。与传统的大众旅游相比,生态旅游最大的特点就是具有保护性。即开发者、生态旅游者和当地居民对自然生态旅游资源和文化生态旅游资源生态系统平衡的维护。开发者在开发之前,必须进行严格的环境影响评价和旅游可行性分析,制定合理环境容量和严格的管理制度以保护旅游资源。生态旅游强调旅游区文化的完整性,尊重当地人的文化价值,把公平发展放在首位,旅游者于旅游地居民相互尊重、相互平等。在开展生态旅游的过程中发展红河的民族文化、地方文化、民间文化。使红河文化的多样性得到保护。

(2)为红河州生态旅游区创造经济价值、为环境保护提供保障。红河州生态旅游资源较丰富的地区一般都是生态系统极为脆弱或社会经济发展较缓慢的区域。发展生态旅游可以为当地生态旅游资源创造经济价值,社区的参与可以增加就业机会,实现生态旅游收益分配的公平化和合理化。有了一定资金作保障,这些地区会增加生态环境维护的花费,改善生态环境。生态旅游还有助于提高人们对生态环境规律的认识,体现了旅游者的文化修养和道德水平。

(3)实现旅游业的可持续发展。生态旅游是一种基于当地生态系统,以环境保护为原则,实现可持续发展为目标,维系当地人民生活,社区共同参与的新型旅游形式。开展生态旅游的目的是实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。发展真正的生态旅游不仅仅是把生态旅游作为一个吸引游客的标签,而实际却没从保护当地环境出发。注重当地环境的保护,结合景区生态合理容量,避免游客蜂拥而至。要实现红河州旅游业的可持续发展关键在于保护好旅游资源,生态旅游是红河州旅游业可持续发展的必由之路。

5 结语

生态旅游产业是一个新兴的旅游产业,通过对红河州生态旅游资源的归类整理,整体上了解了红河州生态旅游资源的特点:资源丰富但生态系统脆弱。红河生态旅游资源的开发应在保护的前提下依托其丰富的生态旅游资源,做出自己的生态旅游品牌。

[1]张建萍.生态旅游理论与实践[M].北京:中国旅游出版社,2001.

[2]杨桂华.论生态旅游资源[J].思想战线,1999(25):61~62.

[3]乌 兰,李玉新.生态旅游[M].北京:经济管理出版社,2010.

[4]杨桂华,钟林生,明庆忠.生态旅游[M].北京:高等教育出版社,2010.

[5]白光润.生态旅游[M].福州:福建人民出版社,2002.