论我国农业保险制度的“二元”模式

2012-04-06邓国取

邓国取

(河南科技大学 管理学院,河南 洛阳 471023)

【经管索微】

论我国农业保险制度的“二元”模式

邓国取

(河南科技大学 管理学院,河南 洛阳 471023)

我国农业保险制度的变迁没有突破初始选择的框架,自始至终在“一元”制度框架内演进,这也是我国农业保险困境的根源。走出困境的出路在于建立和完善“二元”农业保险制度,即一般性农业灾害保险沿用既有的农业保险体制和组织结构,农业巨灾保险由政府主导,采取循序渐进的形式,逐步建立和完善农业巨灾保险体制,由此构建“二元”农业保险制度的新模式。

农业保险;保险制度;二元模式

我国农业保险制度建设几经反复,1934-1949年间实行农村互助农业保险制度模式。[1]1949-1958年间实行政府主导的农业保险制度模式,1982-2004年间实行的是政府支持下的商业农业保险制度模式。[2]2004年以后,在政策性农业保险制度模式基础上,开展了合作保险和互助保险制度模式试点,试图在农业保险制度模式上进行创新。但从目前情况看,试点的力度和范围有限,加上合作保险和互助保险制度模式本身存在局限。同时,农业保险的政策性目标与保险公司的商业化经营目标存在矛盾,使得我国农业保险制度困境依然存在。本文试图探索中国农业保险制度的“二元”模式,把中国农业保险制度的研究引到一个新的理论框架之中,为解决我国农业保险困境提供制度层面的思路和方法。

一、问题提出:农业保险制度困境的表现

中国农业保险试验从20世纪至今鲜有成功的案例。①农业保险经历了1934-1949年期间的农村互助性质的农业保险和当时国民政府及商业保险公司参与的农业保险,但是都毫无例外的以亏损告终。1950年新中国试办农业保险,经过停办、重办的曲折过程,1958年鉴于政治原因退出。(参见文献[12])。特别是自20世纪90年代初到2003年,作为农业发展的一个重要政策保障和支持农业发展的制度安排,我国农业保险的发展却处于停滞不前、日益萎缩的尴尬局面。[3]2003年底,保监会出台了《建立农业保险制度的初步方案》。从2004年开始,按照“先起步、后完善,先试点、后推广”的原则,保监会在上海、吉林、黑龙江分别批设了3家不同经营模式的专业性农险公司;在江苏、四川、辽宁、新疆等省区,依靠地方政府支持开展了多种形式的农险试点。虽经逐步推广深化,保障范围和覆盖面进一步提升,但面临的困难和障碍也逐渐显露,最突出的问题表现以下两个方面。

(一)农业损失不堪重负

目前农业保险制度模式的最大问题就是偿付基金难以承受年年巨大的损失支出,既使保险公司不堪重负,又使国家财政背上沉重的负担。对保险公司而言,每年的农业灾害赔款成为保险公司巨额赔款的主要部分,如浙江保险公司1988-1997年10年间因洪灾支付共1 819亿元的赔款,占赔款总额的80%。1991年以来,每年仅水灾造成的社会财产损失就在数百亿以上;中国人民保险公司仅对水灾支付的保险赔款就达120多亿元,平均每年20多亿元,最高年份达30亿元以上。巨额的保险赔款,不仅使现在的保险公司不愿承保巨灾保险,长此以往,无疑会将保险公司推到濒临破产的边缘。[4]对整个国家而言,每次大灾都是政府充当了最后、最大的救济者。一旦遭受巨大自然灾害,通常以政府无偿救助和社会人道主义捐助为主、灾区人民自建家园为辅,国家不得不动用大量本来可以用于建设、发展的资金,投入到灾区的经济重建工作,致使中央、地方财力力不从心,负担非常沉重。

由于农业灾害的高损失率与农民收入低的矛盾,广大农户也不堪重负。据统计,山西省平均每年旱灾受灾面积占耕地面积的25%,雹灾占2.7%,霜冻、风暴、水灾、病虫害各占1%。以1997年为例,山西全年的农业产值为226.9亿元,因自然灾害造成的实际损失是15.2亿元(旱灾损失未计算在内),全省自然灾害造成的经济损失占农业产值的6.7%,人均损失64.9元,一个4口之家每年要负担260元的保险费,这对于相对贫困的农民来讲是相当困难的。如果把旱灾损失包括在内,费率应达到30%以上,农民无论如何也承受不了。如果开办综合险(包括财产和牲畜),保险费率就更高了。而1997年山西省农村居民人均收入只有1738元,贫困地区更低,难以负担昂贵的保险费。[5]农业巨灾的高损失率同农村人均收入低这一基本矛盾决定了农险巨灾业务开展的艰巨性。从保险的基础理论来讲,收取保费的费率应取决于农业生产的损失率,如此确定的收费标准,目前我国绝大多数农民无法承受。如果厘定的保险费率过低,保险公司就要出现亏损无法经营下去。这一对矛盾不解决,农业保险就无法开展。

(二)农业灾害损失补偿水平很低

农业灾害对我国农业生产经营造成的损失很大,并有逐渐加重的趋势,然而通过保险和救济实现的农业损失补偿水平却很低。据测算,1998-2000年,需要补偿的农业产值损失(即造成损失程度30%以上的部分)平均每年为1 681.59亿元,通过灾害救济平均每年补偿37.31亿元,相当于需要补偿的农业产值损失的2.22%;通过农业保险平均每年补偿4.5亿元,相当于需要补偿的农业产值损失的0.27%。两者合计,1998-2000年我国农业损失平均补偿水平为2.49%。按农村人口计算,2000年需要补偿的农业产值损失平均每人246.89元,而人均农业救济费为4.36元,人均农业保险赔款0.37元。[6]因此,现有的农业保险远远不能补偿农业灾害的损失。

二、“一元”保险制度模式:农业保险制度模式制度困境的根源

(一)模式介绍

农业保险在不同国家都经历了各自的实践,这些实践是在不同的社会经济制度背景和政策目标下进行的,从而产生、发展并形成了不同的制度模式。①庹国柱等人把世界上农业保险的制度模式主要分为五种,即美国、加拿大模式——政府主导模式,日本模式——政府支持下的合作互助模式,前苏联模式——政府垄断经营模式,西欧模式——民办公助模式和亚洲发展中国家模式——国家重点选择性扶持模式。笔者认为,我国目前的农业保险制度模式可以称之为“一元”保险制度模式,即按照农业保险险种,由政府主导商业化运作的一套农业保险规则。该模式有两个显著特点:一是在农业保险实践中把保险灾害损失“同质化”。一般按照保险的“趋利避害”原则,对农业保险损失的大小和发生频率(主要是一般农业灾害和农业巨灾)不同,保费的厘定和政府的支持不同,但在现有农业保险制度模型下,采取“同一套”②尽管在不同农业保险产品上费率厘定上有差异,但总体差异不大。保费的厘定和管理办法,有悖于保险的基本原理。二是政府参与方式“单一化”。在计划经济时期,农业保险或停或办,都是政府一句话。而进入市场经济体制以后,政府逐渐重视农业保险,又开始逐渐对农业保险制度进行调整与创新。但在我国的农业保险制度变迁过程中,国家并未能发挥制度供给的主体作用,进行农业保险试点的区域在没有相关法律作保障的情况下,地方政府的政策有很大的随意性和不稳定性。更重要的是,目前政府参与农业保险的方式“单一化”,主要是政府支持和财政补贴,各级政府对农业保险的态度各异,只在少数重视农业保险地区,政府与商业保险公司合作,并提供政策优惠,补贴保费和管理费,减免营业税,参与方式比较“单一”。

其实,农业保险公司开展农业保险最大的风险来自农业灾害风险,一般农业灾害还能勉强应付,一旦发生巨灾,农业保险公司自身就无法应对。目前政府的支持还不足以分散和转移农业灾害风险,特别是对农业巨灾的支持和补贴明显不足,机制也不健全,而这正是农业保险面临的最大问题。

(二)存在的历史原因

诺思认为,在制度变迁中,存在着一种报酬递增和自我强化机制,即“路径依赖”。这种机制使制度变迁一旦走向某一路径,其既定方向会在以后的发展中得到强化。诺思指出:人们过去做出的选择决定了他们现在可能的选择。路径依赖形成的深层次原因是利益因素:原有制度形成了与该制度共荣共存的“既得利益集团”,他们力求巩固和维护旧的制度,阻碍进一步改革,哪怕新的制度比旧的制度更有效率。路径依赖一旦形成,制度变迁就可能变成“修修补补”的游戏了。[7]

近半个世纪以来,我国农业保险几经变迁,但始终没有走出其制度困境。①理论界对农业保险市场失灵问题进行了探讨。李军、庹国柱、冯文丽等人认为农业保险具有的双重外部性导致农业保险市场失灵;张跃华等人认为农民在收入低下的时候其风险偏好趋向于中性,从而导致市场失灵;同时认为外部性的概念在市场失灵理论中并不严密,农业保险在微观上具有典型的外部性,然而在宏观上却并不足以导致市场失灵。孙秀清认为我国农业保险发展的困境是农业保险的政策性目标与保险公司的商业化经营目标相矛盾。可以说,其制度变迁没有突破初始选择的框架,而是自始至终在这个框架内演进。这表明这种变迁存在强烈的路径依赖。究其原因有二,一是在原有构架下进行制度变迁,既有利于节省初始设置成本,降低执行中的摩擦成本,加快变迁速度,又不会过多地触动既得利益集团的利益,容易被地方政府所接受;二是由于长期实行政府主导的强制性变迁和行政指令性管理,基层农业保险改革的主动性差,农业保险干部职工习惯听命于上级指示和红头文件,缺乏主动思索和创新的主观能动性,因此在改制过程中,普遍出现走过场、敷衍了事的现象,使改革措施落不到实处。这些因素都强化了路径依赖,致使农业保险迟迟难以走出“体制困境”,突破现有的制度模式。[8]

(三)存在问题

我国是世界上农业自然灾害多发国家之一。灾害种类多,受灾面积广,成灾比例高,自然灾害严重威胁着我国农村经济发展,危害着农民正常的生产生活(见表1)。在“一元”保险制度模式下,我国农业保险保障还存在不少问题,最主要的是缺乏农业巨灾支持保护体系。这已成为制约我国农业保险发展的瓶颈,也是我国与发达国家农业保险存在的主要差别。譬如,美国为保险公司提供一定比例的再保险保障,法国则是建立国家农业保险专项基金,承担除雹灾之外其他自然灾害造成的损失。而我国的巨灾损失完全由保险公司独立承担,大量风险集中于经营主体自身,使得赔付率居高不下,经营主体的积极性和持续经营能力受到严重影响。[9]政府对农业保险支持能力有限,在现有的制度模式下,政府对农业保险支持只好采取“撒胡椒面”的做法,导致有限的政府保险资源无法实现效用最大化。

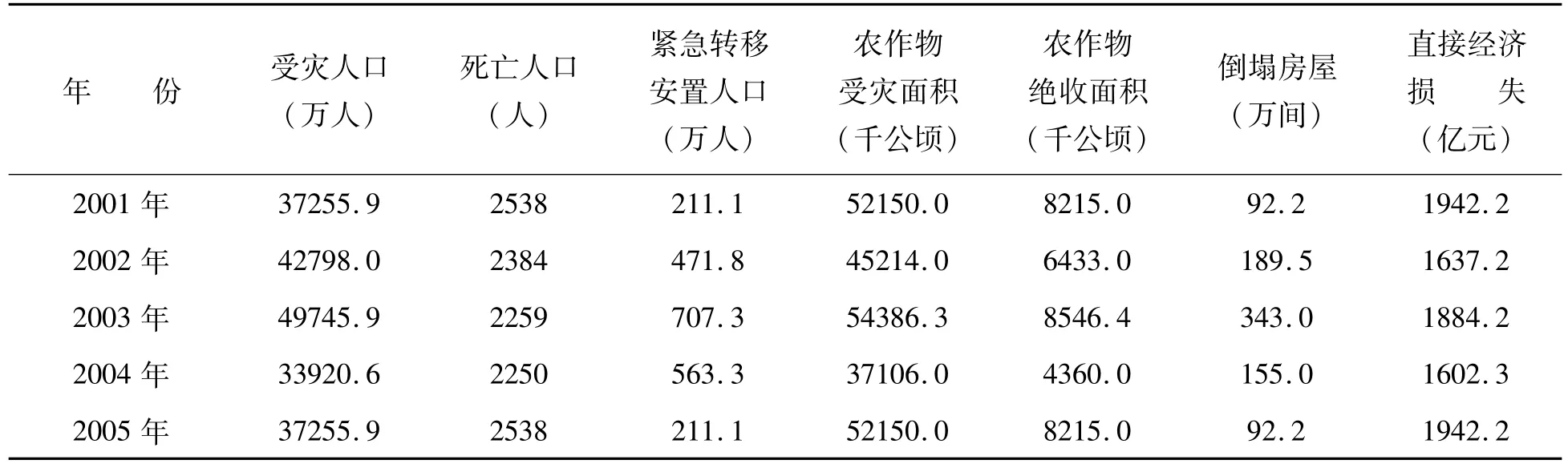

表1 2001-2005年全国灾情情况统计

三、“二元”农业保险制度模式:农业保险制度出路

关于农业保险的发展模式,一直是国内争论的焦点,期间提出了许多发展模式。事实上也进行了一系列实践和探索,但到底怎么发展?基于我国农业保险的复杂性和特殊性,农业保险政策一直难以最终确定。2006年3月颁布的《国务院关于保险业改革发展的若干意见》明确指出,我国农业保险应该采取“积极稳妥推进试点,发展多形式、多渠道”的综合发展模式。总体框架上,充分发挥国家农业产业政策、财政税收政策、金融政策和保险相关政策的作用,建立多层次体系、多渠道支持、多主体经营的农业保险制度,以适应我国农业保险发展的国情,满足广大农民参与保险的需求。《意见》还指出,要“认真总结试点经验,研究制定支持政策,探索建立适合我国国情的农业保险发展模式,将农业保险作为支农方式的创新,纳入农业支持保护体系。发挥中央、地方、保险公司、龙头企业、农户等各方面的积极性,发挥农业部门在推动农业保险立法、引导农民投保、协调各方关系、促进农业保险发展等方面的作用,扩大农业保险覆盖面,有步骤地建立多形式经营、多渠道支持的农业保险体系”。在上述思想指导下,今后我国应该逐步建立和完善“二元”农业保险制度模式。

(一)模式

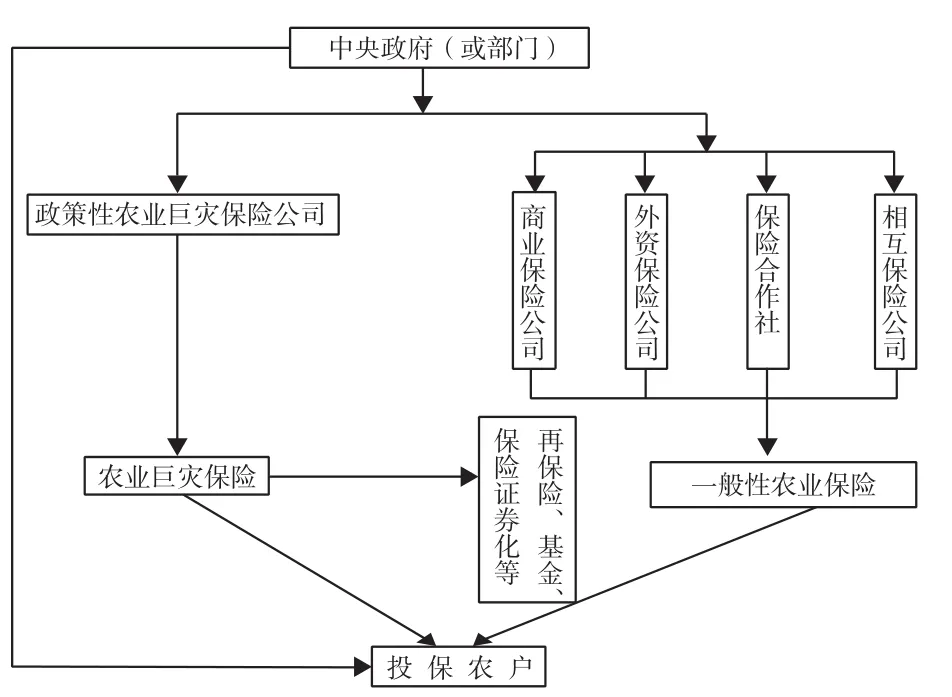

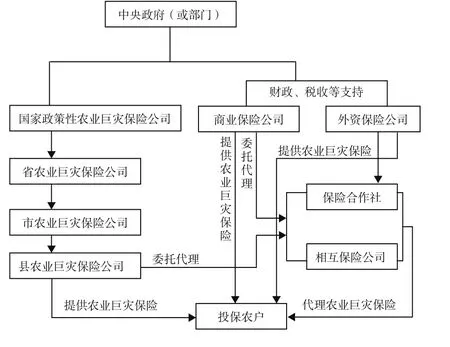

今后我国农业保险制度模式构建的基本思路是要打破目前的“一元”农业保险体系,逐步建立和完善“二元”农业保险体系,也就是把农业巨灾保险从现有的保险体系中独立出来,将农业保险分为农业巨灾保险和一般性农业保险,统一实行政策支持下的商业运作模式(图1)。

图1 我国“二元”农业保险制度模式构想

在二元农业保险体系下,农业巨灾保险和一般性农业保险是按在一个保险期内保险标的的损失大小进行划分的,保险标的损失超过50%以上的称农业巨灾保险,[10]否则称一般性农业保险。①这也是目前国际上(如美国等)流行的对一般农业灾害和农业巨灾的划分标准。一般性农业保险可以采取政策性商业化运作模式,按照我国目前农业保险的发展政策,建立多元化的农业保险主体,形成商业性保险、合作保险和互助保险等相互补充和相互完善的农业保险市场。对此,政府可以延续既有的农业保险政策和支持政策。巨灾农业保险应由政府来直接经营,基本思路应采取政策性运作模式,比如组建政策性的农业巨灾保险公司,采用国家控股的经营模式,主要经营农业巨灾保险业务,下设省(自治区、直辖市)、地(市)和县(市)三级机构。实际上,政策性农业巨灾保险公司就是专门从事政策性农业巨灾保险的独立法人实体,实行一级法人制度,按照行政区划设置三级分支机构,自成系统,垂直管理。在行政上隶属国务院,由国资委直接管理。其组织体系可分为四个层次,主要职责执行国家产业政策,并根据企业发展战略,运用占用的资产,自主经营、自负盈亏,并按董事会制定的目标,具体承担国有资产保值增值的责任(图2)。

图2 农业巨灾保险总公司运营模式图

(二)作用

1.有效降低农业经营风险

按照一次农业灾害损失超过50%即为农业巨灾的标准,我们对1996-2004年我国农业灾害和农业巨灾损失的情况进行分析发现,农业巨灾损失占了农业灾害损失的主要部分,1998年和2003年竟占到农业灾害损失的87%和81%。看来,只要解决好农业巨灾损失的问题,农业经营风险问题也就不难解决了。

2.有效降低农业保险经营风险

与命运多舛的中国农业、农村、农民一样,农业保险带有天生的“苦命基因”——农业保险中的大多数险种(尤其是种植业保险)面临的巨灾风险远高于非农业险种,而目前化解巨灾风险的保险手段却非常缺乏。

对1982-2004年我国农业保险损失及农业巨灾保险损失的情况分析表明:农业巨灾保险损失占到了农业保险损失绝大部分比例。个别年份(1989年和1996年)竟占到了90%以上。只要解决了农业巨灾保险的损失问题,农业保险的损失就应该不难解决,目前涉农保险公司农业保险亏损的问题就可得到根本性解决,也可以有效地降低涉农保险公司农业保险经营风险。

3.较好地解决农业保险制度性供给不足问题

冯文丽认为,农业保险的制度性供给不足是我国农业保险失灵的根本原因。要解决农业保险市场供给主体缺损,就必须有效地增加制度性农业保险供给,发展政策性农业巨灾保险能较好地解决农业保险制度性供给不足问题。[11]

发展政策性农业巨灾保险能够把农业保险中的主体风险进行有效分散,由政府或政府通过市场化运作来承担巨灾风险。这样就能有效地降低涉农保险公司农业保险经营风险,提升农业保险公司农业保险经营的积极性,增加农业保险市场供给。政府可以把有限的保险资源集中起来,重点发展政策性农业巨灾保险,使本来就非常有限的资源实现效用最大化。

4.较好地解决农业保险需求不足问题

通常成本、投入价格和技术变化会引起供给的变化,使供给曲线发生变动。农业保险商品的社会成本小于私人成本,其外部性使旁观者受益,使投入产出不足,如果政府可以对农业生产给予一定的补贴,可以使供给曲线向下移动或需求曲线向上移动(这主要取决于补贴对象:是对保险人给予补贴还是对投保人进行补贴),移动量就是补贴量,这样将农业保险商品的外部性内在化,最终实现农业保险市场上需求和供给的均衡。[12]因此,从理论上讲中国农业巨灾保险的发展离不开政府的支持。农业保险的高费用、高费率与农民购买力较低的矛盾是目前农业保险需求不足的根本原因。要解决这对矛盾,一方面要增加农民收入,但在目前农业投入有限和农户小规模分散经营的情况下,要大幅度提高农民收入不太现实。另一方面是降低农业保险费率。在现有情况下,农业的高风险和保险公司的高费用基本是刚性的,调整余地不大,而政府的农业保险补贴又十分有限。因此可以通过发展农业巨灾保险,提高政府农业巨灾保险的单位保险补贴,让农民以极少甚至零成本就可以享受到农业保险,从而解决农业保险的高费用、高费率与农民购买力较低的矛盾,并以此带动比较富裕的农户购买一般灾害保险和其他农村保险,扩大农村保险市场。

5.有效保障农民的基本生活、生产

“一次重灾,即刻致贫”、“一年受灾,三年难翻身”和“十年致富奔小康,一场灾害全泡汤”等,都是农户在灾害面前的真实写照。农民抵御灾害特别是巨灾风险的能力十分有限,对一般家庭来说,一旦发生巨灾,很难通过自身的行为从巨灾中恢复过来。所以,通过给农民提高“大范围、广覆盖”的农业巨灾保险,使农民在巨灾之时得到一定的经济补充,就能使他们的基本生活得到保障,生产得到及时恢复。这对于农村社会稳定、经济发展以及社会主义新农村建设等都具有非常重要的战略意义。

四、循序渐进:“二元”农业保险制度模式选择

创设式制度变迁基本上是依赖自我设计和自我建构的制度。这种性质的制度安排或制度结构基本上没有先例,所以,制度变迁的论证分析很大程度上是依据理论的预期分析,没有其他地方的制度绩效可供参考,因而有可能创设一套更有效率的制度,也有可能创设一套缺乏效率的制度。创设式制度变迁具有以下特点:一是初始成本较高,要花费大量的摸索、研究、设计和创制等创设成本;二是预期的可信度较低;三是具有较大的风险性;四是摩擦成本较高;五是变迁动力弱化。[13-14]

以最小的成本获得潜在利润,达到农业保险制度均衡状态,是农业保险制度建立的最终目的。但保险制度的建立要受到制度的成本约束,制度供给的成本一般包括新制度规划设计、组织实施的费用、清除旧制度的费用、消除变革阻力的费用、制度变革造成的损失以及随机成本等。

基于上述指导思想,在设计“二元”农业保险制度模式时,对一般性农业灾害产品我们沿用既有农业保险制度,尽量减少制度变迁过程中的成本,在此基础上创设农业巨灾保险制度体系,实现农业保险制度均衡和高绩效运作。另外,还应根据我国社会、政治和经济发展水平,结合金融市场和保险市场的完善状况,综合农业保险公司的承保能力、保险技术和保险风险管理水平等,在不同历史时期和发展阶段,遵循循序渐进原则,使我国农业保险的制度模式在具体安排上有一定的差异(一般性保险可以沿用既有的农业保险体制,这里重点讨论农业巨灾保险的制度模式选择)。

1.短期政策性农业巨灾保险制度模式

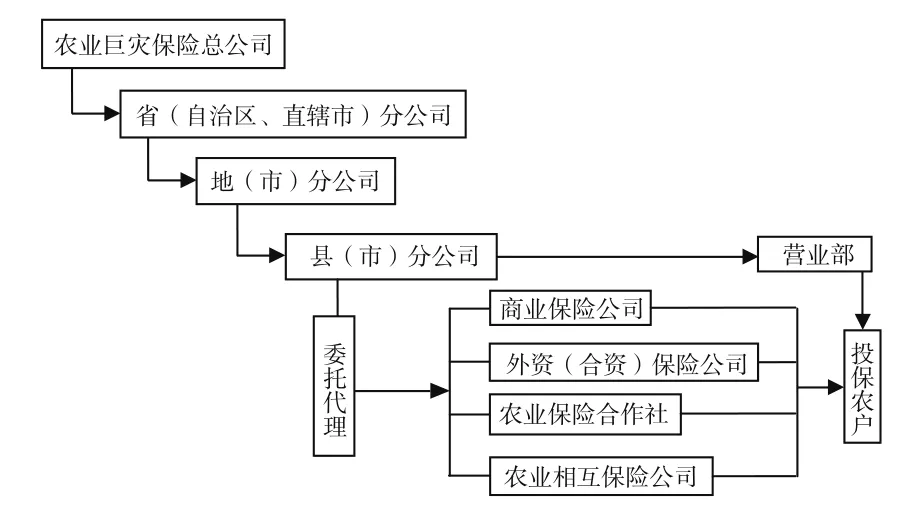

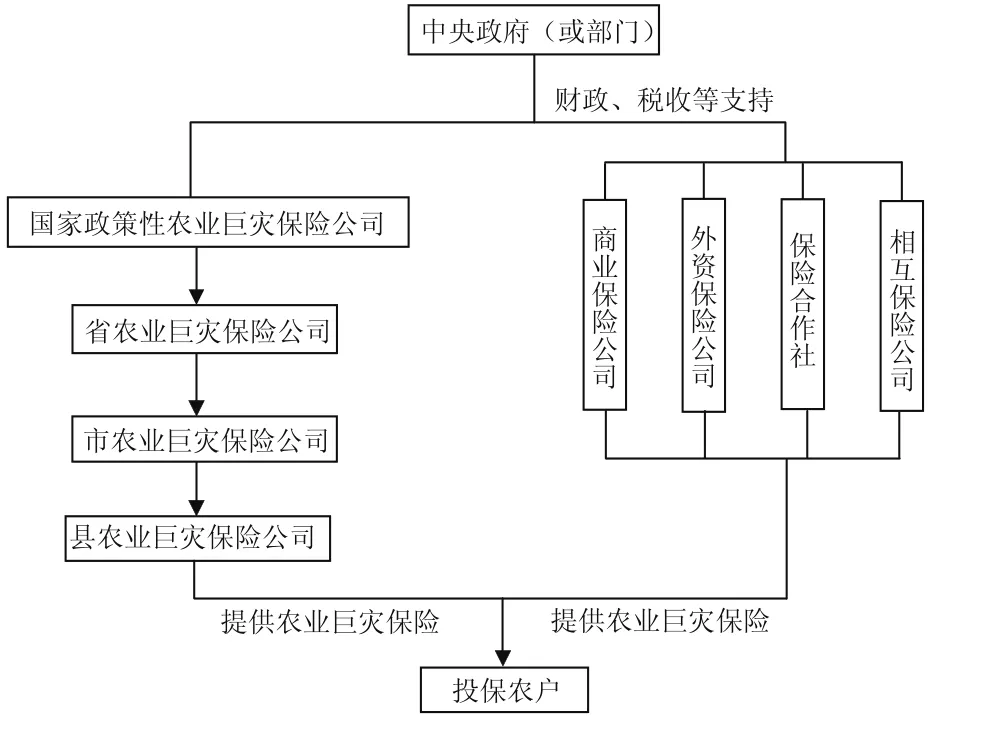

短期内,由于我国涉农保险机构和组织面对农业灾害特别是农业巨灾,不论是在承保能力、保险技术还是在农业风险管理等方面存在比较大的问题,在现有的条件下,他们不可能也没有能力去开展农业巨灾保险业务。这样,我国政策性农业保险的制度模式应该选择由政府主办并由政府组织直接经营。其具体的运作模式(图3)由国家出资或部分出资(可采用股份制形式)政策性农业巨灾保险公司,并按全国目前的行政区划设立国家、省(市)、县(市)三级巨灾保险机构,由县(市)级机构直接具体负责经营农业巨灾保险业务。同时,也可以考虑把其部分农业巨灾保险业务委托给商业农业保险公司、农业保险合作社和农业相互保险公司代办经营,通过支付一定佣金来换取更大的市场份额。

图3 短期政策性农业巨灾保险制度模式

2.中期政策性农业巨灾保险制度模式

在我国金融市场和保险市场逐步完善和发展的基础上,我国部分保险组织和机构(主要是商业保险公司和外资保险公司)可以在农业保险技术条件成熟、风险管理手段具备和政府财政和税收等支持手段到位的情况下,逐步开展农业巨灾保险业务(图4),农业保险合作社和农业相互保险公司可以部分代理国家农业巨灾保险公司、商业保险公司和外资保险公司的农业巨灾保险产品。这样就能够完善我国农业巨灾保险市场,增加我国农业巨灾保险的市场供给主体,在一定程度上就会推动我国农业巨灾保险的发展。

图4 中期政策性农业巨灾保险制度模式

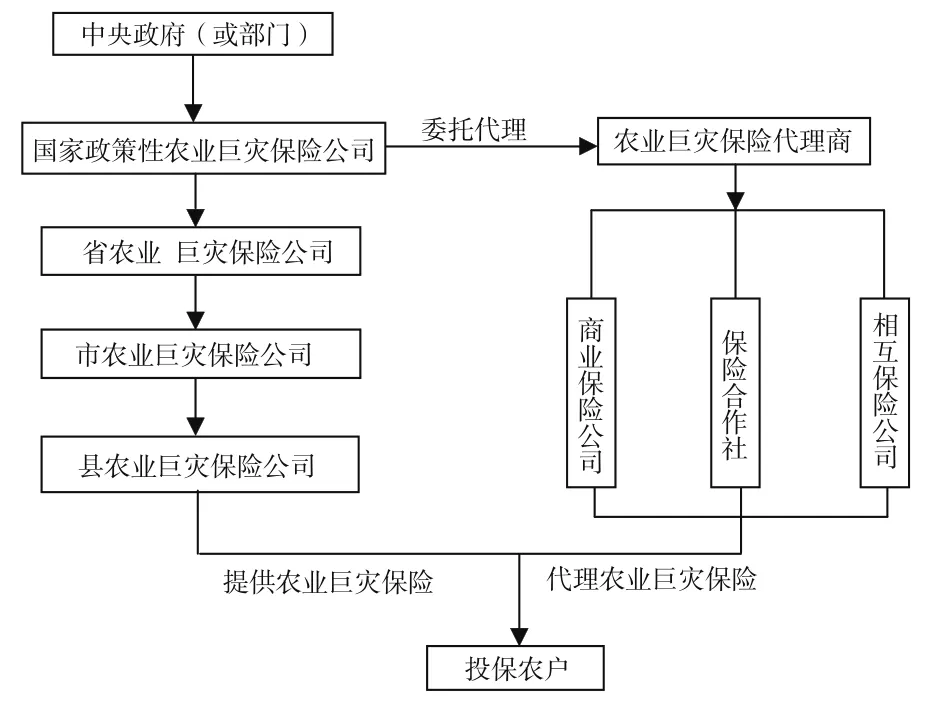

3.长期政策性农业巨灾保险制度模式

从长期来看,我国农业巨灾保险制度应该调整社会一切资源,动员各种组织和机构经济开展农业巨灾保险业务。由国家政策农业巨灾保险公司、商业保险公司、外资保险公司、农业保险合作社和农业相互保险公司共同组成了一个比较完整的农业巨灾保险体系(图5)。这是我国农业巨灾保险理想的制度模式。

图5 长期政策性农业巨灾保险制度模式

五、结论与展望

近半个世纪以来,农业保险制度几经变迁,但始终没有走出困境,农业保险的制度变迁没有突破初始选择的框架,自始至终在“一元”制度框架内演进。应建立和完善我国“二元”农业保险制度,即一般性农业灾害保险沿用既有的农业保险体制和组织结构,农业巨灾保险由政府主导,采取循序渐进的形式,逐步建立和完善农业巨灾保险体制,由此构建我国农业保险新制度模式。在制度变迁过程中,制度变迁成本是不可避免的,此外,在构建“二元”农业保险制度过程中,农业保险产品开发、费率厘定、风险分散和转移技术的应用等都是今后需要面临和解决的问题。

[1]张跃华,顾海英,史清华.1935年以来中国农业保险制度研究的回顾与反思[J].农业经济问题,2006,(6):43-47.

[2]费友海.我国农业保险发展困境的深层根源——基于福利经济学角度的分析[J].金融研究,2005,297(3):133-144.

[3]孙秀清.我国农业保险发展困境的制度分析[J].保险研究,2005,(4):32-35.

[4]中国保险年鉴编委会.中国保险统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2000-2007.

[5]农业部.中国农业统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2005.

[6]中华人民共和国民政部.民政事业发展报告(1996-2005)[EB/OL].http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg.

[7]诺思.经济史中的结构与变迁[M].上海:上海三联书店,1994.

[8]庹国柱,王国军.中国农业保险与农村社会保障制度研究[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2002.

[9]谢家智,蒲林昌.保险业巨灾风险管理工具的创新问题研究[J].重庆社会科学,2003,(6):22-25.

[10]HIGGINSV.Calculating climate,“advanced liberalism”and the governing of risk in Australiandrought policy[J]. Journal of Sociology,2001,(37):299-316.

[11]冯文丽.中国农业保险制度变迁研究[D].厦门:厦门大学,2004.

[12]WILSON G.Business.state and community:“Responsible risk takers”,New Labour and the governance of corporate business[J].Journal of Law and Society,2000,(27):151-177.

[13]林毅夫.关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁[M].上海:上海三联书店,1994.

[14]戴维斯,诺思.制度创新的理论:描述、类推与说明[M].上海:上海三联书店,1994.

Dual M ode of Chinese Agricultural Insurance System

DENG Guo-qu

(School of Management,Henan University of Science and Technology,Luoyang 471023,China)

Not changing the initial choice framework,China’s agricultural insurance system has been evolving within the course of“One system”framework,then leading to the root cause of the plight of agriculture insurance in China.Theway out lies in establishment and improvement of China’s“Dual System”agricultural insurance,that is,the general agricultural disaster insurance adopts existing agricultural insurance system and organizational structure,and agriculture Catastrophe Insurance is led by government,established and improved gradually.Therefore,a new“Dual System”model of agricultural insurance will be constructed.

agricultural insurance;system plight;dualmode

F840.66

A

1672-3910(2012)05-0072-07

2012-06-15

国家社科基金项目(12BGL076);国家社科基金西部项目(11XJY029);国家科技部科技创新专项课题基金;河南科技大学重大预研基金

作者简介:邓国取(1968-),男,湖北汉川人,副教授,博士,中国社会科学院博士后。