茯砖茶加工中的酶学研究简述

2012-03-06陈桂梅

陈桂梅

(陕西苍山茶业有限责任公司·咸阳·712044)

茯砖茶为黑毛茶经过筛分、汽蒸、渥堆、压制、发花和干燥等工序加工而成,过去主销新疆、甘肃、西藏等边疆省、区,故称“边销茶”,是我国边疆游牧民族生活的必需品[1],具有很强的消食化腻功能。随着生活水平的提高,内地人们由于摄入大量高脂高蛋白食物,导致三高及肥胖人群增多。近年来,茯砖茶逐渐受到内地市场的青睐。

茯砖茶初制过程中,鲜叶经高温杀青后,原有的内源酶系统活性已基本钝化。所以后期加工中出现的酶系与微生物代谢活动有着密切关系,一切生命活动都需要有酶的参与,微生物的酶促作用在茯砖茶形成独特品质中起着动力作用[2]。本文就茯砖茶加工过程中参与的主要酶类进行简单综述,阐明这些酶类物质在茯砖茶品质形成和化学成分变化中的作用,并指出目前研究的空白。

1 茯砖茶加工中的主要酶类

1.1 多酚氧化酶

多酚氧化酶(EC 1.10.3.1),一类含铜的氧化还原酶[3],催化酚类物质氧化成醌类物质,广义上,分为三大类即酪氨酸酶、儿茶酚氧化酶和漆酶。研究表明,在黑茶加工过程中,多酚氧化酶活性由高到几乎无活性又到活性增加,且后面表现的多酚氧化酶同工酶谱带与鲜叶中的不一样,并表明新的多酚氧化酶组分来源于微生物分泌的胞外酶[4,5]。渥堆过程是微生物群体的综合作用过程,此阶段多酚氧化酶是由多种微生物分泌产生,而在发花过程多酚氧化酶主要由优势菌冠突散囊菌分泌产生[2]。在渥堆和发花过程中,微生物通过酶促作用将茶叶中的多酚物质氧化成茶黄素、茶红素和茶褐素等产物,从而使得茶汤相比绿茶少了苦涩,入口绵滑回甘,茶汤颜色红亮[5]。

1.2 过氧化物酶

过氧化物酶[Peroxidase,EC1.11.1.7(X)]是广泛存在于各种动物、植物和微生物体内的一类氧化酶[6]。催化由过氧化氢参与的各种还原剂的氧化反应:RH2+H2O2→2H2O+R[7]。过氧化物酶是一种由单一肽链与卟啉(Protoporphyrin IX)构成的血红素蛋白(Hemoprotein),脱辅基蛋白分子(Apoprotein)须与血红素结合才构成全酶(Holoenzyme)[8]。渥堆中微生物不能分泌此胞外酶,渥堆初期检测到的过氧化物酶属于茶叶中的内源酶,由于其热稳定性高于多酚氧化酶,所以在渥堆初期有少量酶活性存在[9]。

1.3 纤维素酶

纤维素酶(Cellulase)是降解纤维素的一组酶系的总称,纤维素酶由三类不同催化反应功能的酶组成[10],包括:①内切葡萄糖苷酶(endo-1,4-β-Dglucanase,EC3.2.1.4,来自真菌的简称EG,来自细菌的简称Cen),该类酶能随机地在纤维素分子内部降解β-1,4 糖苷键;②外切葡萄糖苷酶(exo-1,4-β-D-glucanase,EC3.2.1.91,来自真菌的简称 CBH,来自细菌的简称Cex),它能从纤维素分子的还原或非还原端切割糖苷键,生成纤维二糖;③纤维二糖酶(3-D-glucosidase,EC3.2.1.21,简称 BG),它把纤维二糖降解成单个的葡萄糖分子,纤维素降解成葡萄糖的过程是纤维素酶各组分协同作用的结果[11]。

纤维素酶在茯砖茶制造中发挥着重要作用。经高温杀青,茶叶中内源纤维素酶活性被急剧钝化。渥堆12小时后纤维素酶活性明显增强,至渥堆完毕时,其活性达到了渥堆前期的近3倍,这与微生物的代谢活动密不可分。由于其分泌的纤维素酶,使粗老硬脆、粘手感极差的渥堆叶逐渐软化,粘手感增强,甚至还出现泥滑现象。发花阶段,冠突散囊菌所产纤维素酶属于酸性纤维素酶,耐高温,因此在干燥阶段升温即是利用这一特性充分转化茶叶中的粗纤维物质,形成茯砖茶特有的品质和风味[12]。

1.4 果胶酶

果胶酶是一类分解果胶物质的酶的总称。包括果胶水解酶、果胶裂解酶、果胶酯酶和原果胶酶等[13]。在茯砖茶加工中,果胶酶使果胶物质水解成小分子的糖类物质,减少“丝网络”,增强茶汤的醇和度,增加茯砖茶的品质风味[14]。

1.5 蛋白酶

蛋白质及氨基酸是茶树体内含氮化合物的重要组成部分,蛋白酶是催化蛋白质中肽键水解的一类酶[15]。茯砖茶加工过程中主要以酸性蛋白酶存在,但其活性较低,酶促作用不及纤维素酶和果胶酶。

2 酶活性的变化与微生物种群变化的关系

茯砖茶初制过程中,鲜叶经高温杀青后,原有的内源酶系统活性已基本钝化,后期加工中形成的酶系主要由其中的微生物分泌。

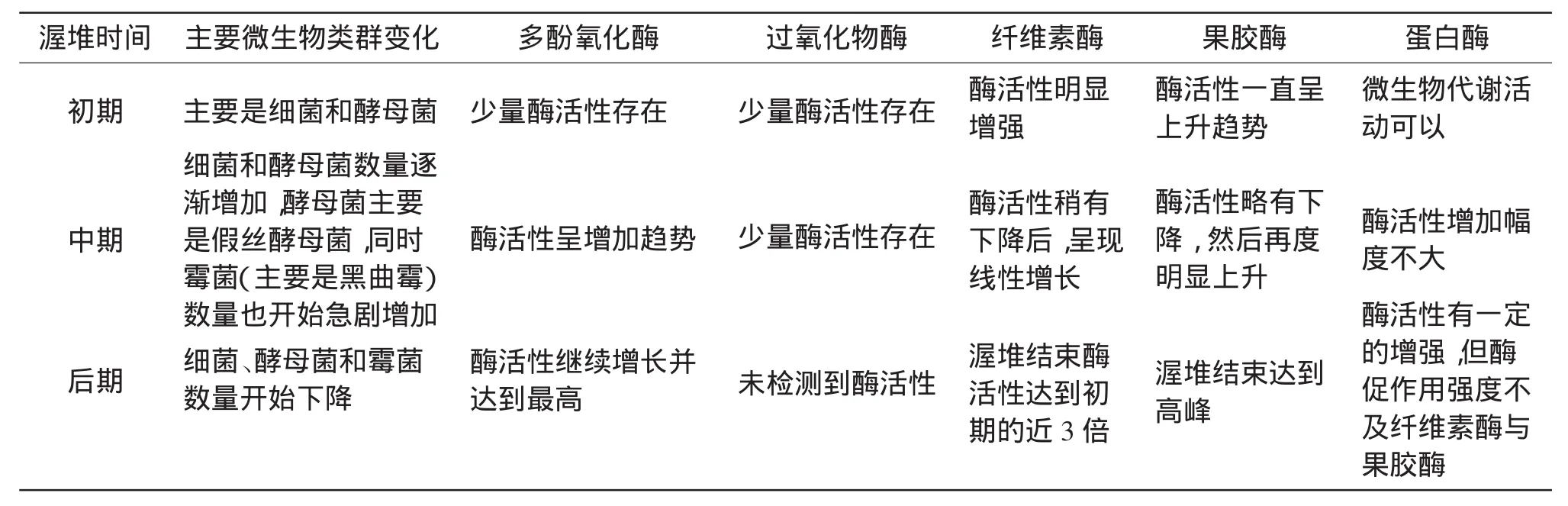

表1 渥堆阶段微生物类群变化与酶活性的关系[16]

从表1可以看出渥堆前期大量繁殖的是酵母菌,同时伴随着少量细菌;渥堆中期,酵母菌和细菌数量依然呈增长态势,同时大量霉菌开始生长;渥堆后期各种微生物数量有所下降,但渥堆结束时各种酶活性均达到最高[17,18]。

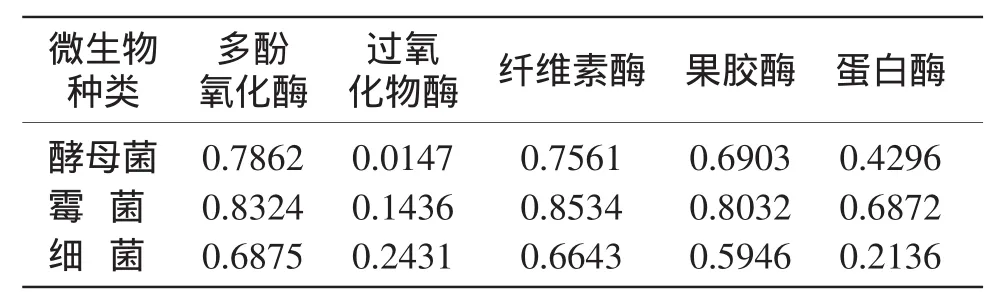

研究证实,黑曲霉是分泌胞外酶极为丰富的菌种,它不仅可以分泌纤维素酶、果胶酶、蛋白酶、脂肪酶和各种糖化酶等水解或裂解酶类,还可以释放多酚氧化酶等氧化酶类[19];酵母菌也属于一类广谱泌酶菌,对碳水化合物、果胶、纤维素及脂肪等均有一定的分解能力[20],细菌同样具有代谢上的全能性,多酚氧化酶、纤维素酶和果胶酶等都属于细菌分泌胞外酶的范畴。研究表明,渥堆中多酚氧化酶、纤维素酶和果胶酶活性与真菌类数量变化(主要是酵母菌和霉菌)存在相当高的关联度。酸性蛋白酶活性的高低仅与真菌类的黑曲霉有较强的关联度,过氧化物酶活性与细菌和真菌类微生物的消长近乎无关联性(表 2)。

表2 渥堆过程中几种酶活性与微生物类群数量变化的关联度[9]

发花阶段,由于茯砖茶中的优势菌——冠突散囊菌大量繁殖,它们从茶叶中吸取可利用态基质,进行代谢转化,在满足自身生长发育的同时,产生各种胞外酶(如多酚氧化酶、果胶酶、纤维素酶、蛋白酶等)作为有效的生化动力,催化茶叶中各种相关物质发生氧化、聚合、降解、转化[21]。因此,茯砖茶渥堆中微生物种群的更迭及数量的消长,决定了整个体系中酶系的种类与活性水平;发花的实质是冠突散囊菌借助其体内的物质代谢与分泌的胞外酶的作用,实现色、香、味品质成分的转化,形成茯砖茶特有的品质风味。

3 结语

茯砖茶的品质形成过程是多种酶促合成的过程,而这些酶活性高低又与加工过程中微生物的种群和数量相关。目前,有关茯砖茶加工过程中的酶学研究多集中在渥堆阶段,而对发花阶段茶内酶活性的变化则鲜见报道;同时对茯砖茶中的酶类研究不够深入,仅仅局限于多酚氧化酶、纤维素酶和果胶酶,而对茶中的抗氧化活性的酶系未见报道。由于发花是形成茯砖茶独特品质的关键工序,其中的冠突散囊菌在利用茶叶中的物质进行生长繁殖时会分泌一些胞外酶,通过酶促作用将茶叶中的物质进行转化,满足自身生长需要的同时也形成了茯砖茶特有品质和风味。因此,对发花阶段酶的种类、活性高低、产酶机理、影响因素进行研究,对揭示发花与茯砖茶品质形成关系具有重要意义。综上所述,对茯砖茶加工过程中与茶品质和保健相关的酶系及作用机理有待全面、深入的研究。

1 王融初,彭雄根.茯茶生产科技发展与西北民族情缘[J].茶叶通讯,2007,34(1):44~47.

2 黄建安,刘仲华,施兆鹏.茯砖茶制造中主要酶类的变化[J].茶叶科学,1991,11(增刊):63~68.

3 吴红梅,萧慧,刘刚,等.多酚氧化酶的研究进展[J].茶业通报,2004,26(2):62~64.

4 朱先明,施兆鹏,曾汉轩,等.黑茶初制过程中主要生化成分变化的研究[J].园艺学报,1963,2(1):75~82.

5 谭和平,周李华,钱杉杉,等.茶叶发酵中的酶学研究进展[J].中国测试,2009,35(1):19~23.

6 郑宝东.食品酶学[M].福建:东南大学出版社,2006.

7 刘稳,李杨,高培基,等.过氧化物酶研究进展[J].纤维素科学与技术,2000,8(2):50~64.

8 Dunford H B,Stillman JS.On the function and mechanism of peroxidases[J].Coord Chem Rev,1976,19(2):187~251.

9 刘仲华,黄建安,施兆鹏.黑茶初制中主要酶类的变化[J].茶叶科学,1991,11(增刊):17~22.

10 Hilden L,Johansson G.Recent developments on cellulases and carbohydratebindingmoduleswith cellulose affinity[J].Biotechnol Let,2004,26(2):1683~1693.

11 农向,伍 红,秦天莺,等.纤维素酶的研究进展[J].西南民族大学学报(自然科学版),2005,31(S):29~33.

12 蔡正安,刘素纯,刘仲华,等.茯砖茶中冠突散囊菌纤维素酶的酶学性质研究[J].茶叶科学,2010,30(1):57~62.

13 Arias C,Burns J.A pectinmethylesterase gene associated with a heatstable extract from citrus [J].Journal of Agricutral Food Chemistry,2002,50(3):465~472.

14 禹利君,杨伟丽.茶叶加工中的酶学研究进展[J].茶叶通讯,1998,(2):31~34.

15 刘秀花.芽孢杆菌生物学及其应用[M].河南:河南大学出版社,2007.

16 温琼英,刘素纯.黑茶渥堆(堆积发酵)过程中微生物种群的变化[J].茶叶科学,1991,11(增刊):10~16.

17 胡建成,胡月龄.四种砖茶中霉菌的分离鉴定[J].茶叶,1957:18~19.

18 温琼英.黑茶渥堆的微生物学研究[J].湖南农学院学报,1985,3:67~74.

19 周红春,萧力争,刘仲华.微生物与黑茶品质形成研究进展 [C].湖南省茶叶学会2007年学术年会论文集.2007:324~328.

20 温琼英.茯砖茶中主要微生物的研究 [J].茶叶通讯,1986,(4):19~21.

21 王志刚,童哲,程苏云.茯砖茶中霉菌含量和散囊菌鉴定及利弊分析[J].食品科学,1992,(5):6~8.