清末民初(1905—1936)法律辞书的编纂与出版*

2012-02-23屈文生

屈文生

引 言

中国古代似无专门的法律辞书。无论是睡虎地秦简《法律答问》(以问答的形式对秦律的条文和术语做出解答),还是晋张斐的《注律表》,以及后来唐长孙无忌等人的《唐律疏议》、宋王键的《刑书释名》、明刘维廉等人的《明律集解附例》、清官修的《大清律辑注》和万维翰的《大清律例集注》,都属法律注释性书籍,它们虽对律典中的字词进行集中解释,但不同于近代的法律词典及法律百科全书。

至清末民初,近乎天翻地覆的社会变迁,导致知识系统遍布裂痕;旧的意识形态日渐崩溃,新的知识秩序正逐步建立。与之相适应的,便是各式辞典的积极编纂(陈平原2007:4)。具体到法学领域,在清季的最后几年里,旧的中华法系正濒临瓦解,而新的几乎完全建立在西方制度体系和话语体系上的近代法学正在形成,伴之而来的是中国近代史上第一批法律词典的大规模编纂与出版活动。民国初年,又有一批法律辞书相继出版。本文意在研究近代法律辞书的编纂与出版活动。

一、清末(1905—1911)的第一批法律辞书

倘若抛开载有大量日译法学新词的《日本国志》[1]以及《〈公法新编〉中西字目合璧》[2]和《新尔雅》[3]不论,出版于1905年的《汉译新法律词典》(京师译学馆印行)应是近代中国最早的专门法律辞书,它的出版地在日本东京;据实藤惠秀(1983:275,297),该词典由(日本)牛込的秀英舍印刷,布面精装,封面黑色,全书767页。

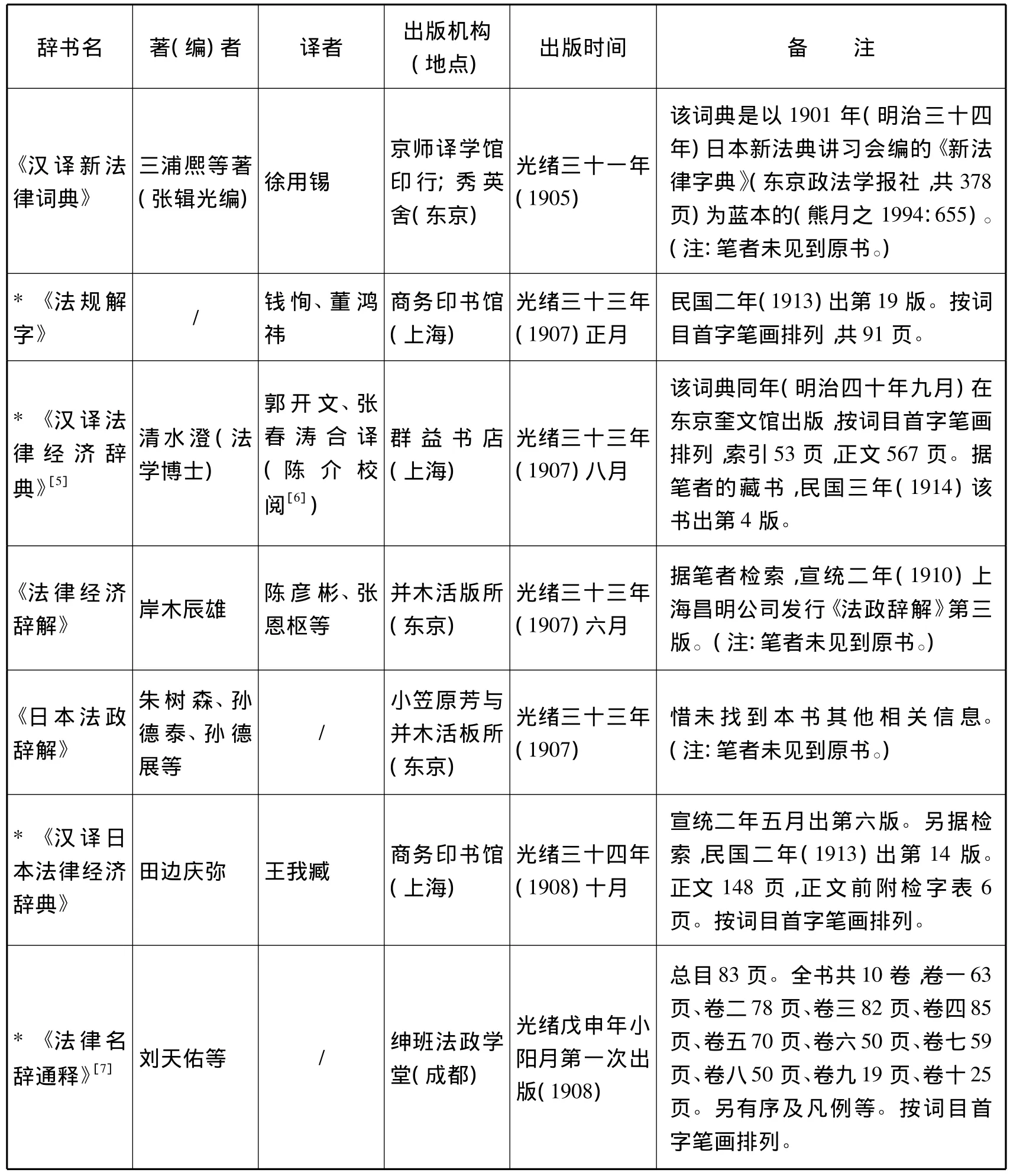

此后,受1902—1911年间沈家本全面推行的变法修律运动以及京师法律学堂(中国第一所官办法律学堂,创立于1906年)的开办等因素的影响,法律词典编纂蔚然成风,至辛亥革命(1911)爆发、清朝政府被推翻止,一批词典在短时间内涌现了出来(见表1)。

表1 清末法律辞书[4]

可以发现,近代中国的第一批法律辞书几乎全与同为汉字文化圈的邻国日本有关[8],它们或由日本出版社印刷,然后运返中国销售,或由留日的中国学生译自日本人编纂的法律词典、法律法规。

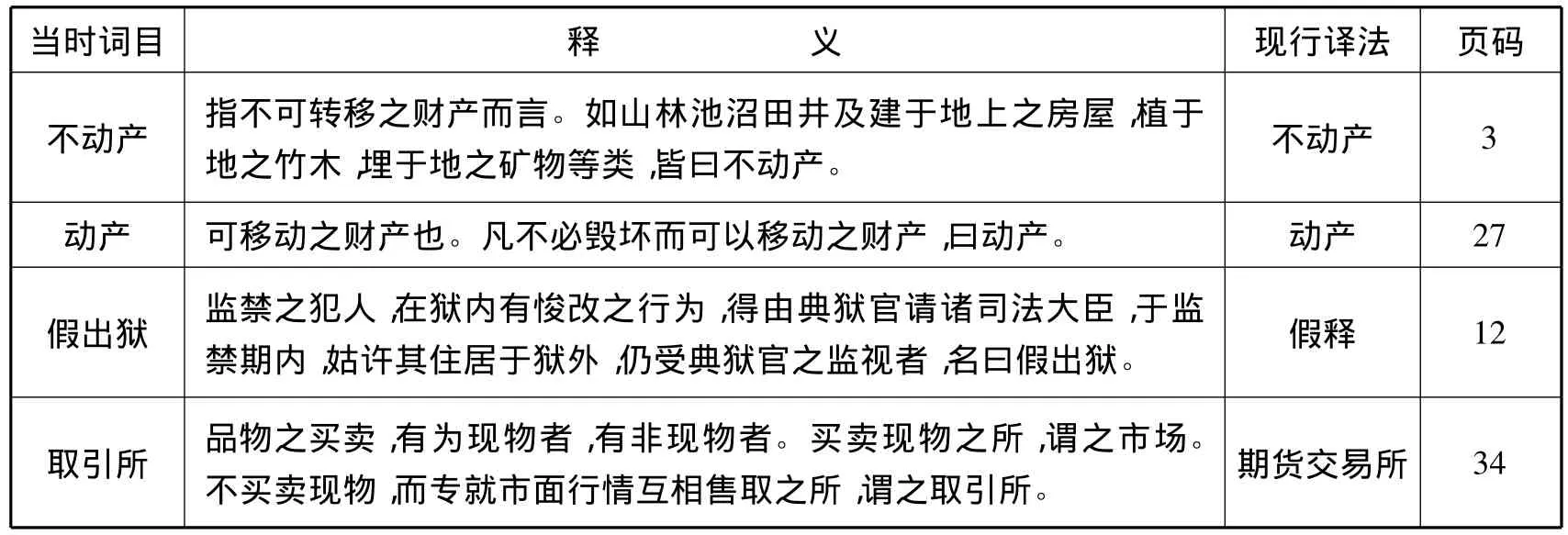

光绪三十三年(1907)正月,上海商务印书馆出版《法规解字》,它是《新译日本法规大全》[9](共十卷)的一个附录。该书是一部对《新译日本法规大全》中专门法律术语(词语)进行解释、说明的作品,共解释专门法律术语(词语)1918个,其目的在于帮助读者更好地理解《新译日本法规大全》一书中所收录的各项法律、法规的内涵和意义(何勤华2007:1)。《法规解字》有时亦称为《日本法规解字》,在原书末的“版本说明”部分(impressum),其名又写作“日本法规大全解字”。2007年,该书重新点校后由商务印书馆出版,书名改为《新译日本法规大全(点校本)·法规解字》。

《新译日本法规大全》的出版称得上晚清出版史上的大事之一,它的策划者、出版者、译者大多为时代风云人物,为其作序的亦多为大人物,如载泽(御前大臣奉恩镇国公,出国考察五大臣之一)、戴鸿慈(出国考察五大臣之一)、吕海寰(兵部员外郎)、沈家本、袁世凯、端方(出国考察五大臣之一)、岑春煊、大隈重信(日本伯爵)、织田万(京都帝国大学法科教授、法学博士)、高田草苗(日本早稻田大学学监、法学博士)及盛宣怀、张元济等,实际上起到了“西方法律传入中国的桥梁”之作用(邹振环1996:216)。该书副产品《法规解字》译定的词语,很多成为今日的通用词语,当然也有一些被新的译词取代。兹概括举数例如下(见表2)。

表2 《法规解字》词条例举

同年,《汉译法律经济辞典》由日本清水澄(1868—1947,法学博士)编纂,蜀南郭开文、张春涛合译成中文。据清水澄氏的“自序”,这部词典是专为清国实行“立宪君主政体”而准备的,他说:“今大清帝国,锐意改革,立宪君主政体之议,亦已碻定,则法之为何物,与夫法中专门语之义,人无上下,皆所应晓。”该词典中的词条多由日语直接转化成中文法律词语(未必是首次译成汉语),其中很多已成为法学界现今通用的术语。随便翻阅该词典,便可发现诸如“一般法”、“上诉”、“口头契约”、“三权分立论”、“内阁”、“公法”、“公海”、“公诉”、“公证”、“不可抗力”、“不作为”、“不要式契约”、“分权”、“占有权”、“住所地”、“抗辩”、“法人”、“法律行为”、“禁治产”等今日通用的法律词语。该词典的每个词目都注有日语假名。词条的释义长短不一,但大都以清楚、明了为宗旨。仅以“禁治产(キンヂサン)”词条(p.426)为例:

禁治产者,禁其治财产之义。即法律上,自己无管理处分己所有财产之能力之状态也。依民法之规定,在罹心神丧失之状况者,因本人、配偶者、四亲等之亲族、后见人、保证人、及检事之请求,而裁判所得为其禁治产之宣告。故禁治产者,须有下列诸要件:(一)心神丧失之状况;(二)法律上所规定人之请求;(三)裁判所之宣告。而受此禁治产之宣告者,曰禁治产者云。禁治产者,务附与于后见人,使其看护,并代理其财产,而管理其一切情事。设禁治产者,单独所为之行为,则得取消之。此盖出于保护无能力与禁治产者之趣旨也。

光绪三十四年(1908)十月,福建侯官人王我臧译《汉译日本法律经济辞典》出版。王我臧与严复同乡,可惜远无严复有名。他曾留学日本早稻田大学,是商务印书馆编译所职员,独立翻译或参与翻译该社出版的《新译日本法规大全》(1907)、《大清新法令(1901—1911)》、《议员必携》(小原新三,1908)、《日本议会记事全编》(1909,与蔡文森合译)、《经济学各论》(日本人盐谷廉、坂口直马著,1910)等著作,并在商务印书馆主办的《东方杂志》等期刊上发表过译文。[10]

虽然同年同月[11]出版的《法律名辞通释》表面看起来由国人自主编纂,但据其“凡例”,它实属前述《法律经济辞典》、《法政辞解》及《法规解字》三书的汇编本。因此,《法律名辞通释》实际上是一部脱胎于日本的法律词语汇编,它是在翻译与引进日本法律词典的基础上整合而成的。它与前述清季最后几年编纂的几部法律辞书一道,为法律词语的输入、形成及法律译名的统一铺好了道路,扮演了奠基性的角色。

二、民国初期(1912—1936)的法律辞书

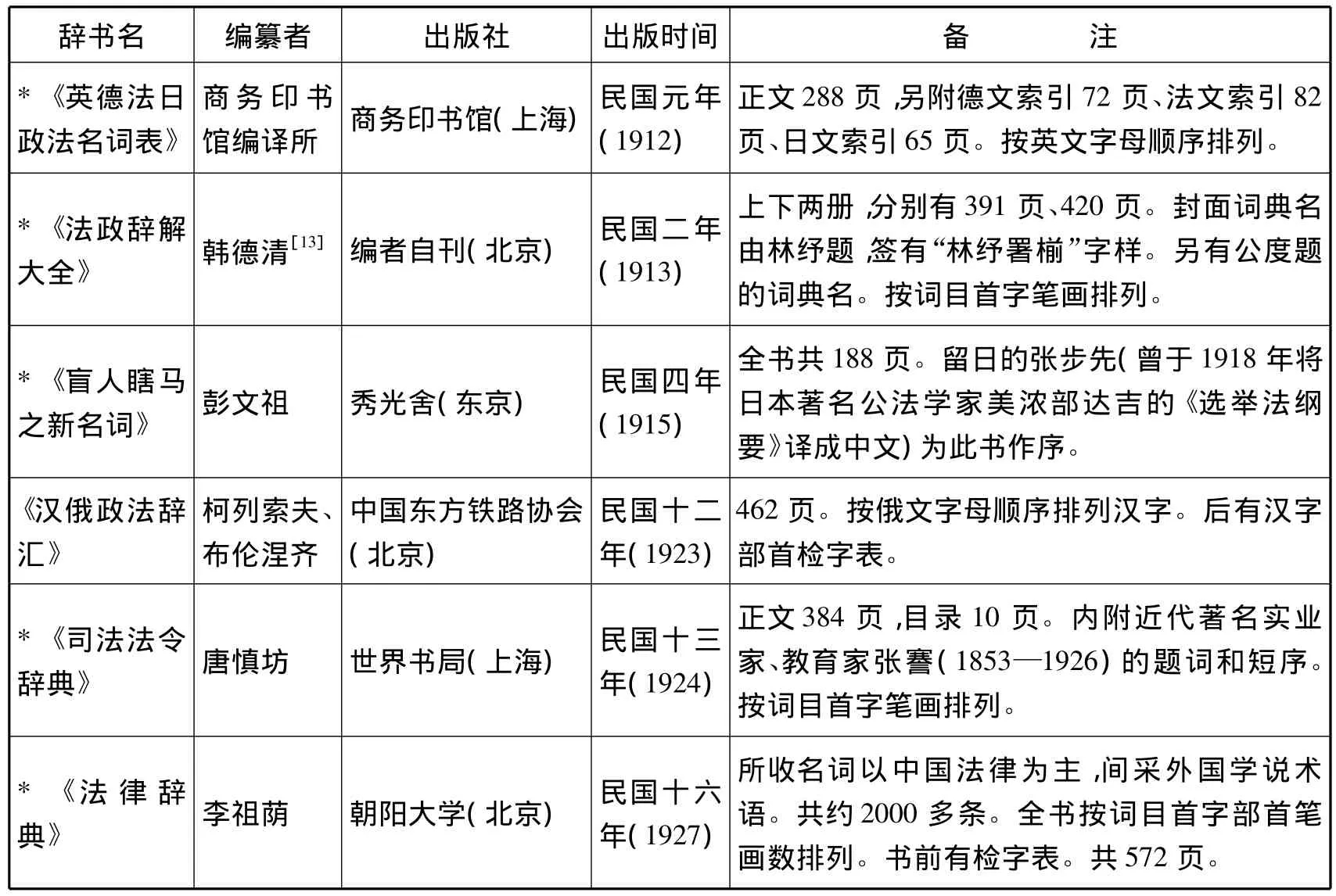

中华民国诞生后出版的法律辞书几乎全部由国人自主完成(详见表3)。

表3 民国初年编纂的法律辞书目录[12]

(续表3)

(一)民国第一个十年(1912—1921)编纂出版的《英德法日政法名词表》等三部辞书

民国元年,《英德法日政法名词表》出版。据该书“凡例”,“本表为读政法书者参证各国名词异同之用”(1912:1)。该词典按照英文字母顺序排列。各词条首列英文,次德文,再法文,最后是日文。《英德法日政法名词表》与日后出版的大多数法律词典不同,它对所收录的词条并不进行解释,也未将其中的词语翻译成中文,原因是(1912:1):

日本政法名词大都用汉文本义,而吾国近年法令公牍所用政法名词亦多取材于日本书,故汉文政法名词与日本政法名词同者十之七八,不同者十之二三。既有不同,而意义亦可相通。因此,研究政法者就本国名词而欲证英法德文为何字,亦可取日文索引检之。

该书作为一部罕见多语法律字典,其供查阅对比的作用不容小觑。兹举例如下(1912:15):Appeal(英),Berufung(德),Appel(法),上訴(日)。

民国二年(1913),《法政辞解大全》出版。词典的文字直排,词条解释清晰简单。随机择一例如下(韩德清1913:5):【果实】可收取之物产也。谓凡物产之出生,皆如草木之生果实也。分天然果实、法定果实二种。(“果实”今用“孳息”二字。)

民国四年(1915),一本署名“将来小律师彭文祖著”的《盲人瞎马之新名词》在日本出版,随后被运回中国销售。著者黔南彭文祖不能接受“日本维新以前,汉文行乎日本;自维新而后,日文行乎中土”的事实,在书中列举并抨击了59个新名词,其中,汉字法律词语占39个之多[19]。但时至今日,我们发现彭氏批判的法律词汇中,“引渡”、“权利”、“义务”、“意思表示”、“强制执行”、“亲属”、“继承”、“债权人”、“债务人”、“法人”、“重婚罪”等均已正式进入中文法律词汇之行列。

(二)民国第二个十年(1922—1931)编纂出版的李氏《法律辞典》等五部辞书

在民国第二个十年中,法律词典的出版相对寂静。这一时期出现了诸如《汉俄政法辞汇》、《司法法令辞典》等书名较有特色的专门法律辞书,但是它们的影响非常有限。期间编纂水平较高的有祁阳李祖荫(1897—1963)的《法律辞典》、赵明高(1896—?)的《英汉政治法律商业教育辞典》和朱采真(生卒年不详)的《中国法律大辞典》。

李氏的词典条目文字注释简明,所收录的词语几乎均附英文和德文。民国十六年八月,时任朝阳大学校长的汪有龄(浙江钱塘人,1912—1931年在任)在为该书作的序中称:

众词罗列纤悉无遗,并附以英、德、法原文,籍供参证……往当清季锐志改革,派遣五大臣历聘各国,考察政治,最录法典,欲资借镜,顾欧文诘屈、涵谊渊奥,迻译成词,鲜克曲达,一时秉笔者覃精焦虑、踟蹰迟回,寥寥数条,累月不决……使五大臣幕府英才濡毫伸纸于今日,取李君此书,按次检阅,又安有瞠目搔首、绕室彷徨、迂回辗转、假途于日籍者乎……尚恨其杀青之晚也。寥寥数语,可见汪校长对此书的推崇程度。为《法律辞典》作序的除汪氏外,还有夏勤、程树德、李钟豫、李浦、凌启鸿、郁嶷、胡长清等。现将其中收录的词条摘一例,照录如下(李祖荫1927:6):“【人证】Testimony of witness,Zeugenbeweis.〔民诉〕以证人之证言,供证明之用,谓之人证。乃证据方法之一种。”

单从《英汉政治法律商业教育辞典》封面词语使用的英文及其西式设计来看,赵氏的词典可与同时期英美国家的法律词典相媲美。该词典的封面美观大方,词典名是地道的英文(A DICTIONARY OF WORDS AND PHRASES OF GOVERNMENT,LAW,COMMERCE,AND EDUCATION IN ENGLISH AND CHINESE),词典扉页附有清晰的编者全身照片(标有中英文名字),此盖可归功于编者是留美学生,有着在美著名学府接受正规学术训练的经历[20]。值得一提的是,该词典是民国时期少有的一部“英汉”法律词典,它是按法律词语的英文字母顺序排列的。

朱氏在《中国法律大辞典》的编纂上极为用心。他在“例言”中提到,其收词宗旨是,一方面力求精详、实用且合乎时代要求,“以便法律家研究时的参考”,另一方面力求语言“清楚明白,晓畅易解……注意每个法律名词在现行法上如何使用,以供一般民众日常的检阅”(朱采真1931:1)。实践证明,该书的发行量较大,取得的成就也较高,称得上是一部兼具资料性与学术性的工具书。这一特点不仅体现在其收录的三千余条法律名词上,还体现在其卷末附列的几个附录(征收诉讼费用数目表、刑事诉讼抗告程序表、民事诉讼抗告程序表、现行法一览表等)上;编者称,此“现行法一览表”是“专就第一届立法院所议决的法律案制成的,从十七年二月起到十九年十二月四日为止……”。不仅如此,该词典还带有一定的“交际性”和“普法性”特点,这大概一方面是为了贯彻使一般民众“清楚明白,晓畅易解”的宗旨,另一方面是编者深受当时(“五四运动”后一年)白话文体影响的结果,其文字不追求典雅、华美,而极为平易朴实(但有时显得啰唆),有时还可看到诸如“那就”、“就是”、“不过呢”[21]等完全口语化的文字,有时同义反复的现象在同一个词条内亦频频出现,如下例(朱采真1931:19—20):

五权分立 (五宪)政府所行使五个分立的治权。所谓五个治权,就是:行政权、立法权、司法权以外,再加入考试权和监察权。政府方面五权分立就好比是分成五个门径去做工。在三权分立的制度上,考试本是属于行政范围,监察权却由立法部行使;但在五权宪法上认为立法机关兼管弹劾,行政机关兼管考试,不免要发生流弊;所以监察权与考试权就分别独立。所谓分立的意义就是五院组织中任何一院执行职务的时候,不受其他各院的指挥命令,这是叫做职务上的分立;至于五院职员的地位,不受其他各院权力的侵犯,这是叫做地位上的分立。

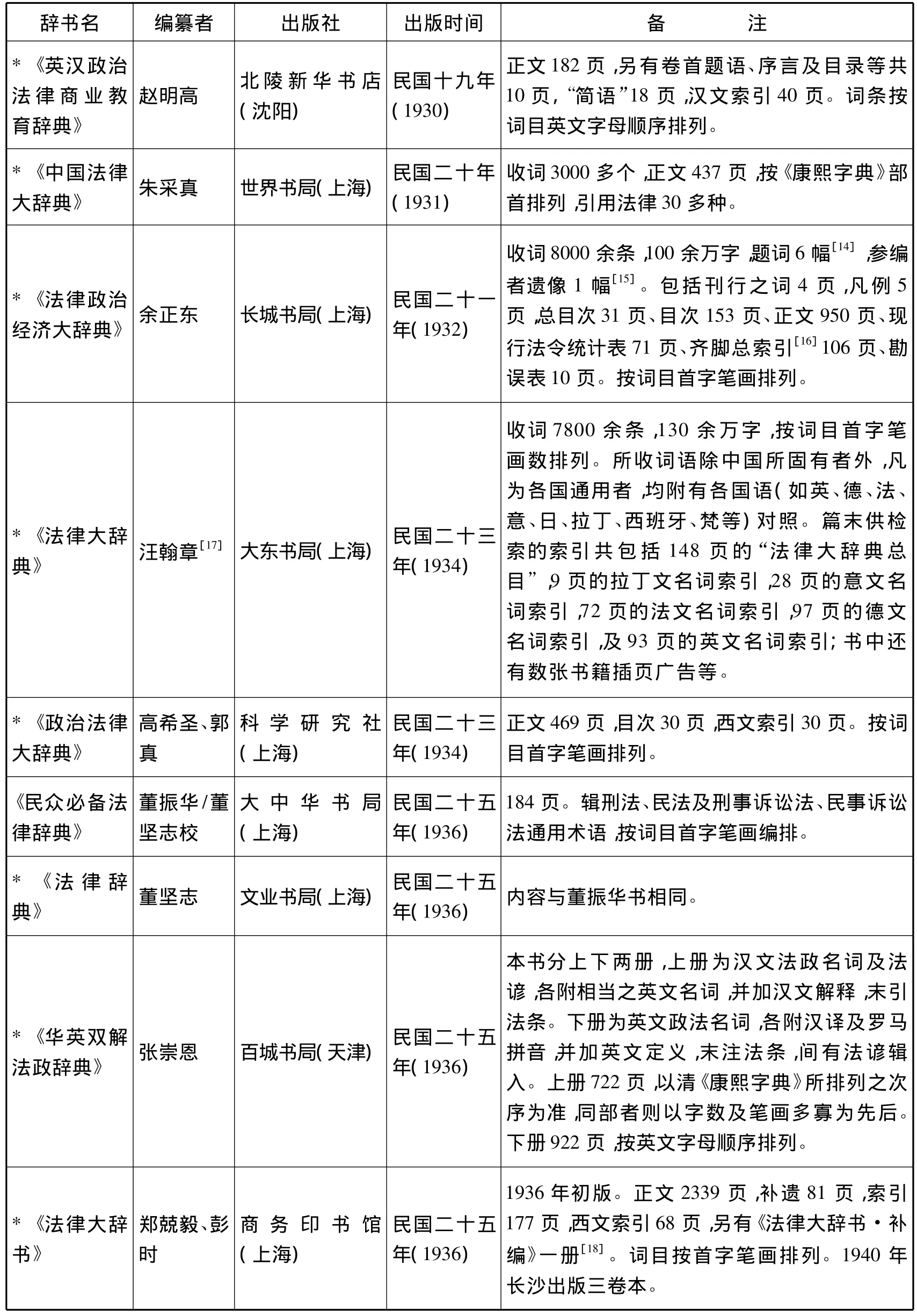

(三)1932—1936年间编纂出版的《法律大辞书》等七部辞书

法律词典的集大成之作,出现于1932—1936年间。法律辞书编纂事业经过近30年的发展(包括清末),已渐趋成熟,且大都冠有“大辞典”或“大辞书”之名,如余正东的《法律政治经济大辞典》,汪翰章的《法律大辞典》,高希圣、郭真的《政治法律大辞典》以及郑兢毅的《法律大辞书》等。这些词典的编纂水平均高于前述各书,其中《法律政治经济大辞典》、《法律大辞典》和《法律大辞书》皆取得了较高的成就,且各具特色。虽然今天看来,《法律大辞书》取得的影响最大,成就最高,但另外两部词典亦有不少可圈可点之处。

余正东编《法律政治经济大辞典》的特色有二。其一,它具有社科百科全书的性质。这一特点,仅从词典名即可知。余氏在“行刊之词”中提到:“法律政治经济的专用语,日见其多……其名辞又多不可以字义解释……即法律家政治家经济家,亦间有疑难莫解之处,且因法律政治经济三者有密切连带关系……备身法曹者,不可不明了政治与经济,参加实际政治经济工作者,又不可不时时应用法律。”该词典不仅收罗政治、经济、法律三科词汇,实际上几乎涉及其他一切学科,这一点由其“凡例”[22]可见。其二,该词典具有很高的资料价值。这一特点即便在编辑当年,也是编者引以为荣的事。余氏在“凡例”中提到,该书“最有价值完备之《现行法令统计表》,汇有现行之法令一千余种,无论检查何项法令,一翻便得”。今日法学与史学界,如有欲治民国时期立法史学问者,径直查阅此书即可。

汪翰章《法律大辞典》的可取之处,可归为以下几点。首先,收词众多,内容丰富。汪氏的词典是“名实相副”(董康语)[23]的一部大词典,正文有1858页之多,书中仅外语(英、德、法、意、日、拉丁、西班牙、梵文)附录就达400多页。该词典中包括中外重要法律名词、中外法学家与立法者人名略历、各种制度、国际事件、法理学、法医学、监狱学、刑事政策学、犯罪学、审判心理学等内容。其次,主编名望大。汪翰章“讲学十年,名满法界”[24],不仅如此,本书编者“皆法学湛深夙负盛名之士”[25],又因词典编者有普及法学的伟志,所以该书的成功自不待言。再次,词条安排科学合理。在编纂技巧方面,该词典卷首“编辑大意”称,“若一术语含有二义以上者,概列一条内分别说明,使读者得窥全豹”。又“遇有难于理解之术语,则多加以例释,一例不足,数例以明之”。最后,有学术性。汪氏的词典还广泛借鉴、参考中外法律词典,如渡部万藏《法律辞书》[26]、Bouvier's Law Dictionary[27]、李祖荫《法律辞典》、国内外各种法学名著、各公私立大学法科讲义等。现举该词典中的一个词条为例,略示其特色(汪翰章1934:484):

但书 (通)即就本条例之规定,而有例外之意也。故凡本文之规定,对于但书,常为原则法。但书之规定,对于本文,常为例外法。例如民法第三十七条规定:“法人解散后,其财产之清算,由董事为之,但其章程有特别规定,或总会另有决议者,不在此限。”但其章程以下文句,称为但书,对本文常为例外。

汪氏的《法律大辞典》出版数月后,高、郭二先生的《政治法律大辞典》面世,前者出版于民国二十三年三月[28],后者出版于同年十一月。《政治法律大辞典》“在用语上力求简明易了,在取材上力求普遍广泛”,它的目标读者群是“只能在大学门前徘徊”(高希圣,郭真1934:1)而无力进入各公私立政法大学读书的一般民众。它的成就及篇幅,前无法与汪翰章《法律大辞典》相媲美,后远不及郑兢毅《法律大辞书》。

倘若历史的书写在很大程度上只应在大处着墨的话,那么此处最应大写的是郑兢毅及其《法律大辞书》。该词典的扉页上题有“谨以本书献给林芳美先生,籍表敬意,并申谢忱”字样。此书非常有特色的是,其正文前收有多幅名家题词,并配有印签(均为毛笔字,字迹多飘逸美观)。亲笔题词的依次是林森、孙科、居正、蔡元培、邵元冲、林翔、茅祖权、王世杰、郑天锡、石志泉、陈立夫及郑烈。民国著名法学家吴经熊为本书作序。吴氏的“序”[29]言之有物,内容主要包括西方若干重要法律辞书、编纂法律辞书的价值与意义、此前中文法律辞书的缺陷、本词典的编纂经过、编者郑氏的主要履历、其对本书内容中肯的评价等等。为把该词典词条的大概特点展现给读者,现举其中收录的术语“人法”(郑兢毅1936:24)于下:

人法 (通)Jus Personorum(拉丁)为罗马法上之名辞。乃关于规定人格人事之法律也。例如人之行为能力、权利能力、住址、亲属关系、继承关系等法规属人法,与物法诉讼法相对称。

郑氏的《法律大辞书》之后,同年虽有董振华《民众必备法律辞典》、董坚志《法律辞典》以及张崇恩《华英双解法政辞典》等问世,但它们的成就都远不及前述两词典,不再细述。

三、结 语

清末民初编纂出版的法律辞书在中国近代文明史上发挥了不可估量的作用,从法学近代化的角度看,它们是“普及法学知识之利器”[30],从近代汉语形成的角度看,它们是法律名词融入现代法学话语体系的合法性证明,它们还起到了统一与规范法律词语的作用。

法律辞书是研习法律者打开法律之门的一把“金钥匙”[31],从历史角度来看,也是一面镜子,它可映射出时代的文明,为我们探寻法律史和法律翻译史的足迹,追寻近代法学词语的变迁乃至近代法制的发展轨迹提供有益的启发和宝贵的史料。

附 注

[1]《日本国志》(黄遵宪著,1887)中的众多词语已经成为现代汉语中的词汇。沈国威(2010:351,361)认为:相较传教士口述,中国士子笔录的汉译西书方式和严复的《天演论》式的译书而言,《日本国志》中的《刑法志》为严格意义上的翻译。该书中,完全属于误译的情况极少。其翻译质量远远超过了甲午战败后大量涌现的一些翻译作品。

[2]《万国公法》(1864)出版多年后,丁韪良等编译了一个题为《〈公法新编〉中西字目合璧》(1903)的国际法术语中英双语词汇表。该“表”是堂氏(William Edward Hall)《公法新编》中译本的附录。

[3]《新尔雅》(汪荣宝、叶澜编纂,1903)是近代中国最早的新词语词典。该书出版于光绪二十九年(1903),由上海明权社出版发行。全书共175页,分释政、释法、释计(经济学)、释教育、释群(社会学)、释名(Logic,也称论理学、逻辑学或名学)、释几何、释天、释地、释格致(物理学)、释化(化学)、释生理、释动物、释植物等14大类。据笔者统计,《新尔雅》解释了如“法、公法、私法、成文法、不文法、通法、特法、主法、助法、强行法、命令法、禁止法”等161则法律词语。笔者藏有《新尔雅》第1版珍本。

[4]说明:凡“辞书名”一列标有星号(*)者,表示笔者藏有该书或该书的复印件。表3同。

[5]该词典的名字,封面上是《法律经济辞典》;但索引页和正文第一页,均为《汉译法律经济辞典》。

[6]“本书汉译成于日本东京帝国大学留学生张君春涛、郭君开文之手,更托精于日语日文之陈君介,通观全部,细加校订。谨致于此,以谢其劳。”参见该书第4页“著者识”。

[7]刘天佑《法律名辞通释》的“叙”(序)介绍了该书的出版缘起,很精彩,也很有价值,特点校后录于此(1908:1):“闻之西儒有言,曰学术愈进步,名词愈增加。名词者何?科学家籍以表彰特定之事物者也。吾人欲研究之事物,既层出而不穷,则其所籍以表彰事物之名辞亦有加而无已,是故无论何学而既别为一科,亦自有特定之名辞,以范围其特定事物之意义,此不独法律学为然也。然法律上之名辞固已层见叠出,而常为吾人所未寓目者。苟解释不的,则差之毫厘,谬以千里,贻误前途,所关非小。何则法律之为物也,上以定国家组织及作用之标准,下以定人民权利义务之范围。往往一名辞之微,而寓有无穷之精理,使非详审其内容之所藏,吾恐援以为用,其不至于误国误民者亦几希矣。此日本法学诸家,所以有《法政经济辞典》、《法政辞解》、《法规解字》三书之作焉。况我国研究斯学,时方萌芽,种种书籍大都输自外洋,其于名辞之奇特,尤不免望而生疑,是亦法学界之一大障碍也。同人有感于此,而以功课余间,纂集三书,萃为一编,去其重复,补其遗漏。青出于蓝而胜于蓝。盖不徒为求学者示其先导,抑亦为讲学者补其不逮也。阅是书者,当亦共鉴此衷欤。”

[8]李贵连(1997:4)认为,实际上,日本在明治维新前也没有专门的法律辞书。据他判断,藤林忠良和加太邦宪于明治十九年(1886)合编、日本知新社发行的《佛和法律字汇》应是日本近代最早的法律辞书,至少可以说是日本早期的法律辞书之一。

[9]该书出版时使用“新译日本法规大全”一名,但他处仍使用“日本法规大全”或“法规大全”,因此其名称不尽统一。商务印书馆重新点校出版了全套书(2007—2009年陆续出版),其中《法规解字》的点校者是华东政法大学何勤华教授。除《法规解字》本身外,该书的点校本在每卷末新附“日汉法律专用名词对照表”作为附录,供查对用。

[10]如《婚姻沿革谈》(第5卷第11期,1908)、《侦探犬》(第8卷第6期,1911)、《劳工介绍所》(第8卷第7期,1911)、《欧洲秘密谈》(第8卷第6—12期,1911;第9卷第1、2、4期,1912)、《论中国外债及财政之前途》(第8卷第4期,1911)、《日美协商论》(第8卷第7期,1911)、《动物与催眠术》(第8卷第7期,1911)、《欧美人寿保险制度》(第8卷第4期,1911)、《英国统一殖民地之计划》(第8卷第7期,1911)等。

[11]光绪戊申年小阳月,即光绪三十四年十月。

[12]此表参考了北京图书馆编的《民国时期总书目(1911—1949)·法律卷》(书目文献出版社,1990)和《民国时期总书目(1911—1949)·语言文字卷》(北京图书馆出版社,1993)。另外需要说明的是,清末《公法便览》(1907)和《普通百科新大辞典》(1911)及民国《新术语辞典》(1929)、《新术语辞典续编》(1934)等词典中,也有不少法律词语,但因称不上法律辞书,故不在本文考查范围。1936年后的法律辞典,能出郑兢毅著《法律大辞书》之右者,也极少,本文也不做考察。本表中列出的1936年出版的法律词典共有四部,不按其出版月份排列。换言之,郑兢毅著《法律大辞书》未必是表中的最后一部,但却是最重要的一部。

[13]1932年出版的《法律政治经济大辞典》在其“行刊之词”中提到韩德清编写的该书,但书名被写为《法政辞解》。

[14]为该书题词的依次是于右任、戴传贤、吴经熊、王世杰、楚伧。

[15]词典附“编者之一刘再先女士遗像”,并附“刘再先女士小传”。余正东先生在书中痛心疾首,并说“编者固不愿刘女士死而此书生”。编者除刘再先(刘惠予)外,还有张之恺、卞允明、陈効刍等。

[16]就笔者的阅读范围而言,此为独创之处。据本书凡例,此书编列条目,分“齐头目次”与“齐脚索引”两种;以“法”字论,凡名辞头上有“法”字者,如“法西斯主义”、“法的社会主义”、“法定证据主义”等等法字,汇集排列于卷首,俾读者一索即得,是为“齐头目录”。又凡名辞脚上有“法”字者,如“九九宪法”、“五权宪法”、“钦定宪法”、“协定宪法”等等法字,汇集排列于卷末,俾读者举一而悉其余,是为“齐脚索引”。

[17]编撰者有董康、刘志剔、林众可、林超、陈沂。校阅者罗文干、戴修瓒、郑天锡、张映南、张志让、陈瑾昆、翁敬棠、何世桢、石颎。

[18]编者彭时的名字只见于《法律大辞书·补编》。该《补编》包括“补编”目录2页,公文程式、契约格式、民事诉状程式、刑事诉状程式、民事诉讼卷宗格式、刑事诉讼卷宗格式、其他书类及表格(内政、外交、财政、军政、教育、实业、交通、司法官等官俸等)共442页,世界法家人名辞典(含序一1页、序二1页、自序4页、凡例1页、目次16页、正文148页,另有索引说明,人名辞典索引13页,及世界法家人名辞典西文索引7页)。书中附12幅书法题词;有图表若干,如“世界最古之国际条约遗迹图”、“现存世界最古之法院笔录图”、“萨麦法典之残迹图”、“巴比伦之罕穆拉比石柱法典图”、“摩西怒毁石碑法律图”、“希伯来法系中犹太宗教法典之一页图”、“犹太人迈蒙尼提斯氏法学论文之一页图”、“唐令拾遗书第八六页”、“印度之孟奴法典图”、“希腊克利特岛古时哥泰那之市法图”、“现存罗马法系最古之民事判决笔录图”、“罗马优帝学说汇纂原稿第一页之图”、“罗马教皇格列高里十一世之敕裁图”、“寺院法典之图”、“罗马优帝之法学汇纂及伊氏之注释图”、“日本圣德太子所撰宪法十七条之一页图”、“回回教法系现存最古法律论文之一页图”、“俄国之亚鲁斯拉夫法典图”、“苏俄一九一八年宪法之封面图”、“日耳曼之塞勒克法兰克法典图”、“日耳曼帝国告终后各地固有法律书之一页图”、“阿玛斐法典之图”、“巴塞罗纳法典原稿之图”、“法国海事法规(一八六一年)之图”、“奥罗龙法典之图”、“汉撒海船法规之图”、“空巴塞累斯氏之法国民法草案图”、“拿破仑民法典之第一版封面图”、“英国法律要义书之一页图”、“英国著名法学家列特尔吞氏(1407—1481)所作之封建土地法第一百页之图”、“英国列特尔吞书注释之最初版本图”、“英国法注释一书最初版本之图”等。

[19]取缔、取扱、取消、引渡、哀啼每吞书、手续、具体的─抽象的、目的、宗旨、权利权力、义务、相手方、当事者、所为、意思表示、强制执行、差押、第三者、打消、动员令、手形、律、大律师、代价、让渡、亲属、继承、片务─双务、债权人─债务人、原素─要素─偶素─常素、取立、损害赔偿、奸非罪、法人、重婚罪、条件付之契约、働、支拂。此外,还有1个日文假名新词语“又は”(表示“或也”),也是立法文件中常见的字,也计入这一统计数字。

[20]从美国学术期刊《美国政治学》1925年第19卷第1期的《申请美国大学的政治学博士论文》(Doctoral Dissertations in Political Science in Preparation at American Universities)一文可知,赵明高(Ming K.Chao)曾留学美国,并先后于1922、1923年从康奈尔大学获得学士和硕士学位,其申请哈佛大学的博士学位论文题目是“外国势力在中国的联合行动”。英文信息是:Ming K.Chao,A.B.,Cornell,1922;A.M.,ibid.,1923.Joint Action of Foreign Powers in China.Harvard.参见:Frederic A.O.Doctoral Dissertations in Political Science.The American Political Science Review,Vol.19,No.1(Feb.,1925),pp.171—177.

[21]见“人民”词条(朱采真1931:22):“(宪)国家的物质要素。有了土地,没有人民,却是不从建国,并且人民和民族是要分别而言的,造成一个国家的人民可以限于一种民族,也得合成许多民族。关于这一层,孙中山先生主张中国自从秦汉以来,总是一个民族造成一个国家;在外国却有一个民族造成几个国家,或是一个国家包括几个民族。不过呢,一国以内虽则包括几个民族,却仍旧是这一国的人民。”

[22]“本书本为法律政治经济之专门辞典,但因此三者与其他学科之关系,搜罗范围,几涉及其他一切之学科;举凡现代应用之新名词,尽量罗列,故本书又可名为《新名辞辞典》;不仅可使一般人对于法律政治经济三方面有所考据,且适合于搜求一般新名辞解释之用。”

[23]“法律大辞典·董序”(董康为本词典所作序)第2页。为此书作序的还有陈瑾昆、郑烈、孟寿椿等三人。

[24]孟寿椿语。见“法律大辞典·孟序”第2页。

[25]陈瑾昆语。见“法律大辞典·陈序”第2页。

[26]渡部万蔵是日本专治法律辞书学问的著名学者,他还著有如《现行法律语の史的考察》(昭和5年)等作品。

[27]《布维尔法律词典》是美国历史上第一部法律词典,出版于1839年,编者是费城的法裔律师约翰·布维尔(John Bouvier),全称“美利坚合众国及美国联盟数州法律词典”(A Law Dictionary:Adapted to the Constitution and Laws of the United States of America,and of the Several States of the American Union)。

[28]据《法律大辞典》第1页之“编辑大意”:“本书于民国十八年春,由林超、陈沂两先生创稿于沪上,彼时因鉴于吾国迩来研究法学者日夥,而坊间欲择关于此类较优之书籍,殊不易得。学者每遇深奥之法律术语,恒苦求知之不便。故就其所学,并参考国外法律辞书,致力编纂。间经千磨百折,刻苦经营,始于十九年冬完成草稿。惟因是时新法陆续颁布,草稿系根据旧法编纂,未尽适用。以是民国二十年春,复有第二次之修正,林众可先生,即于是时加入工作,并约由大东书局付梓,旋由大东书局聘翰章及董康、刘志剔两先生,整理全稿,逐条校订,并增益多条。工作两年,始于民国二十二年四月四日,全稿告竣。”

[29]“法律词典者,研究法律者之金钥也。自海禁开放以来,国人皆知研究法律之重要,然而法律之用语,奇旨奥义,佶屈聱牙,难于喻解之处甚多,研究者每苦不得其门而入,是无他,缺乏善良之工具有以致之耳。余治比较法学有年,于研究英美法得Bouvier所辑之《法律词典》(Law Dictionary)而称便焉;研究法国法得Brassine所编之《法律词典》(Dictionarie Juridique)而称便焉;研究日本法得渡部万藏所著之《法律辞书》而称便焉;研究德国法得Birkmeyer所编之《法律全书》(Encyklopädie Der Rechtswissenschaft)而称便焉,独于研究本国法反无相当之法律词典以为助,其不便何如。间常思辑一中国法律辞典,以供国人研究法学之用,然苦无余暇及此,中心耿耿,靡时或释,近年坊间间有一二法律词典出版,类皆脱胎日本法律辞书,于本国法制上之字义,每疏而不详,尤不能不引为憾事。郑君兢毅肄业东吴法学院,潜心法学,成绩斐然,毕业后专事法学之著述,最近以其所撰之《法律大辞书》匄序于余,浏览一过,觉疏议详明,引证确切,而排次井井,注释精覈,洋洋二百余万言。举凡我国法制上之用语,与夫英美德法诸国法规上之重要名辞概括无遗,洵法海之宝筏,法学之津梁也。郑君从事于此书之编辑,凡五阅年,晨夕攻苦,下一义,参阅数十书,释一语,思索数十遍,犹以为未可,稿成而毁弃者屡,积数年之苦心,而有今日之结晶,是非书贾巨翦之业,乃名山著作之事也,爰乐为之序。”(中华民国二十四年十月吴经熊)(有一点需要说明:法国Brassine氏可译为“布拉西那”,其编写的Dictionaire Juridique,字面意思即是“法律词典”,可能吴氏这里的信息不全,也可能它不太出名。笔者遍查资料,也未找到作者和该词典的任何有用信息。)

[30]孟寿椿语。见“法律大辞典·孟序”第2页。

[31]著名比较法学家吴经熊尝言(1936:1):“法律词典者,研究法律者之金钥也。”

1.陈平原.作为“文化工程”与“启蒙生意”的百科全书.∥陈平原,米列娜.近代中国的百科辞书.北京:北京大学出版社,2007.

2.高希圣,郭真.政治法律大辞典.上海:科学研究社,1934.

3.韩德清.法政辞解大全.编者自刊,1913.

4.何勤华.点校前言.∥钱恂,董鸿祎编纂.新译日本法规大全(点校本)·法规解字.北京:商务印书馆,2007.

5.李贵连.二十世纪初期的中国法学(续).中外法学,1997(5).

6.李祖荫.法律辞典.北京:朝阳大学出版部,1927.

7.刘天佑.法律名辞通释.成都:绅班法政学堂,1908.

8.商务印书馆编译所.英德法日政法名词表.上海:商务印书馆,1912.

9.沈国威.近代中日词汇交流研究——汉字新词的创制、容受与共享.北京:中华书局,2010.

10.实藤惠秀.中国人留学日本史.谭汝谦,林启彦译.北京:生活·读书·新知三联书店,1983.

11.汪翰章.法律大辞典.上海:大东书局,1934.

12.熊月之.西学东渐与晚清社会.上海:上海人民出版社,1994.

13.郑兢毅.法律大辞书(上).上海:商务印书馆,1936.

14.朱采真.中国法律大辞典.上海:世界书局,1931.

15.邹振环.影响中国近代社会的一百种译作.北京:中国对外翻译出版公司,1996.