抗血栓药物概况

2012-01-30张立夏

张立夏

(东北农业大学生命科学学院,黑龙江 哈尔滨 150030)

血栓性疾病是一种常见的心脑血管病,是由血栓引起的血管腔狭窄与闭塞,使主要脏器发生缺血和梗死而引发机能障碍的各种疾病,常表现为心肌梗死、缺血性脑梗死和静脉血栓栓塞[1]。它可以累及全身各个器官及系统,其发病率、致残率和病死率都很高。每年大约有3‰人发生不同形式的血栓性疾病,严重威胁着人类健康。我国每年死于心脑血管疾病的人数达到300万人以上,存活的患者75%致残,其中40%以上重残。本文就近年来抗血栓药物研究进展作一简要综述,为新药研究和临床抗血栓治疗提供参考。

1 血栓及其形成

血栓是指血液成分在流动过程中,在血管或心脏内膜表面形成一种半凝块状物质[2]。在可变的流体依赖型中,血栓由不溶性纤维蛋白,沉积的血小板,积聚的白细胞和陷入的红细胞组成。根据其形成部位、原因、结构及性质,可将血栓分为白色血栓、红色血栓、混合血栓和透明血栓等;按血管种类可分为动脉性、静脉性及毛细血管性血栓[3]。

血液中存在相互拮抗的凝血系统和纤维蛋白溶解系统 (即抗凝血系统)。在正常的生理状态下,血液中的凝血因子会不断地被激活,产生凝血酶,从而形成微量的纤维蛋白,形成的纤维蛋白沉着于血管内膜上;这些微量的纤维蛋白又不断地被纤维蛋白溶解系统溶解。凝血系统和抗凝血系统保持着动态平衡,即保证血液有潜在的凝固性又保证了血液的流体状态。但是,当在某些因素作用下,打破了凝血系统和抗凝血系统的动态平衡,触发了凝血过程,血液便在心血管腔内凝固,从而形成血栓。

随着基础医学的发展,对血小板生物化学,血管内皮细胞功能,凝血因子化学结构以及超微结构研究的深入,对血栓形成过程有了更多的了解,认为血栓形成是复合因素所引起的,其中血管壁、血小板、血流速度、血液黏度和凝血活性等,均有重要作用。

2 抗血栓药物

目前临床上治疗血栓性疾病的药物主要分为抗血小板类药物、溶血栓药和抗凝血药物三大类[4]。

2.1 抗血小板类药物

抗血小板药物,是指一类具有抑制血小板粘附、聚集和释放功能的药物,通过抑制血小板聚集,从而防止血栓形成,可以有效防止心血管疾病的发生,并可延长患者的生存期[5]。根据作用机制的不同,抗血小板药物主要分为以下6大类[6,7]:

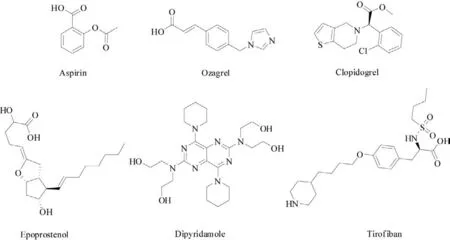

2.1.1 影响花生四烯酸代谢药

该类药物通过抑制环氧酶,从而产生抗血小板聚集的作用,代表药物有阿司匹林( Aspirin) 及磺吡酮 ( Sulfinpyrazone)。

2.1.2 血栓素A2 (TXA2)合成酶抑制药和TXA2受体拮抗药

该类药物通过抑制血栓素A2合成酶和拮抗TXA2受体,从而产生抗血小板聚集的作用,代表药有奥扎格雷(Ozagrel)、匹可托安(Picotamide)、利多格雷(Ridogrel)和达唑氧苯(Dazoxiben)等。

2.1.3 血小板糖肽 (GP) Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂

该类药物主要有两大类: 多肽类及非肽类制剂,多肽类药物主要有阿昔单抗(Abcixi- mab),非肽类药物包括埃替巴肽(Eptifibatide)、替罗非班(Tirofiban)和拉米非班(Lamifiban)等[8]。

2.1.4 干扰二磷酸腺苷(ADP)介导的抗血小板药

该类药物通过干扰ADP介导的血小板活化或阻止 ADP与纤维蛋白原结合,从而产生抗血小板聚集的作用。代表药有氯吡格雷(Clopidogrel)和噻氯匹定(Ticlopidine)等。

2.1.5 环核苷酸磷酸二酯酶抑制药

该类药物通过抑制血小板内环核苷酸磷酸二酯酶的活性,来提高cAMP水平,从而产生抗血小板聚集的作用。代表药有双嘧达莫(Dipyridamole)等。

2.1.6 前列腺素类药物

该类药物通过激活腺苷酸环化酶,来降低细胞内钙离子浓度,从而阻断血小板聚集和分泌。代表药有依前列醇(Epoprostenol)和伊洛前列素(Iloprost)等。

2.2 溶血栓药物

溶血栓药静脉输注或导管局部用药都可使血管再通。它能使纤溶酶原转化为纤溶酶,纤溶酶能溶解血栓中已形成的纤维蛋白,较抗凝疗法更为直接而有效。溶栓类药物可以使堵塞的血管再度通畅,所以临床上常用于脑梗死及心肌梗死的治疗中[9]。溶血栓药物按照纤维蛋白选择性可分为以下三类[10]。

2.2.1 第一代溶血栓药物

主要包括尿激酶、链激酶,第一代溶血栓药物不具有对纤维蛋白的选择性,对血浆中纤维蛋白原的降解作用比较明显,可导致全身纤溶的状态。

2.2.2 第二代溶血栓药物

主要包括组织型纤溶酶原激活剂(tPA)、单链尿激酶型纤溶酶原激活剂(scu-PA)、APSAC、重组葡萄球菌激酶等药物,第二代溶血栓药物优于第一代,对纤维蛋白具有选择特性,主要溶解已经形成的纤维蛋白血栓,对血浆中纤维蛋白原的降解作用却比较弱。

2.2.3 第三代溶血栓药物

是利用基因工程和单克隆抗体技术对第二代溶血栓药物进行改造而得到的新的产品,第三代溶血栓药物的主要特点是半衰期延长,血浆清除减慢,一些药物还增加了纤维蛋白亲和力,适合静脉推注给药,主要包括PA的变异体如r-PA、兰托普酶n-PA、TNK-组织型纤溶酶原激活剂等。

2.3 抗凝血药物

抗凝血药物是一类干扰凝血因子,从而阻止血液凝固的药物。主要用于血栓栓塞性疾病的预防和治疗[11]。抗凝血药物主要可以分为肝素类、维生素K拮抗剂、直接凝血酶抑制剂、Xa因子抑制剂四大类。

2.3.1 肝素类[12]

肝素类物质通过与各种血凝级联相关因子相互作用产生抗凝血效应,临床上主要用于短期预防血栓形成。由于需注射用药,肝素类物质还常被限用于住院患者或短期(≤2wk)预防静脉血栓栓塞性事件。肝素类物质可进一步分为普通肝素和低分子肝素。

2.3.2 维生素K拮抗剂

该类药物在肝脏中抑制维生素K由环氧化物形式向氢醌型转化,从而阻止维生素K反复利用,进而影响含有谷氨酸残基的凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的羧化作用,使这些凝血因子停留在无活性的阶段,从而影响凝血过程。由于该类药物对已形成的上述凝血因子无抑制作用,因此抗凝作用时间较慢。主要药物有华法林(Warfarin),醋硝香豆素(Acenocoumarol)。

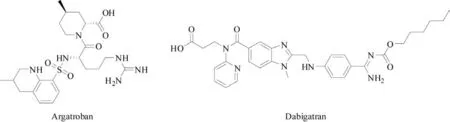

2.3.3 直接凝血酶抑制剂

凝血酶直接抑制剂(Direct Thrombin Inhibitors DTIs)药物主要包括阿加曲班(Argatroban)、比伐卢定(Bivalirudin) 、水蛭素(Hirudin)及其衍生物、希美加群(Ximelagatran)及达比加群(Dabigatran)、DTIs抑制循环和结合的凝血酶。DTIs主要通过竞争凝血酶催化位点或(和)纤维蛋白结合位点来直接抑制凝血酶的活性。DTIs不通过细胞色素P450系统代谢[13]。

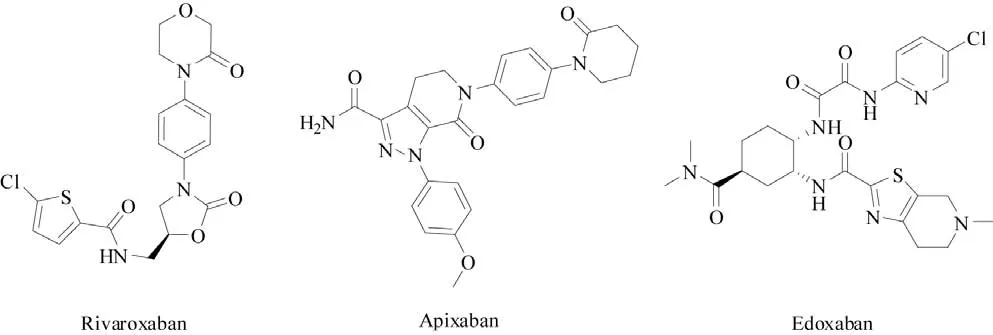

2.3.4 Xa因子抑制剂

目前,有数个口服Xa因子抑制剂已进入临床开发后期阶段,其中包括方达帕鲁(Fondaparinux sodium/Arixtra)、列伐沙班(Rivaroxaban/Xarelto)、阿匹沙班(Apixaban)以及依多沙班(Edoxaban)等[14]。

方达帕鲁(Fondaparinux sodium/Arixtra)[15]:是塞诺菲和欧加农公司人工合成的五碳糖,2001年12月通过FDA认证,是新一代抗血栓制剂。方达帕鲁可以降低骸骨折或骸及膝关节置换整形术后的血块凝集危险,是第一个获准用于上述手术的合成抗凝血药物,此外,可用于肺血栓的治疗。

列伐沙班(Rivaroxaban /Xarelto):Bayer和 Johnson & Johnson两公司的列伐沙班已于2008年先后在欧盟和加拿大获得批准,2009年6月19日Rivaroxaban获得国家食品药品监督管理局批准在中国上市。用于预防关节置换术后静脉血栓栓塞[16]。现还在进行用于心房纤维性颤动患者中风预防的Ⅲ期试验。

阿匹沙班(Apixaban):由百时美施贵宝公司和辉瑞公司共同开发研制的一类口服的、小分子的可逆型Xa因子抑制剂,目前处于Ⅲ期临床。Ⅱ期临床试验中,主要对预防全膝关节置换手术患者发生静脉血栓、急性冠脉综合征和静脉血栓栓塞的有效和安全的剂量范围进行了试验评估[17]。关于Apixaban进一步预防治疗静脉血栓栓塞和预防心房颤动患者血栓栓塞并发症正在试验评估中[18]。

依多沙班(Edoxaban)[19]:Daiichi Sankyo Company依多沙班的开发策略与列伐沙班和阿匹沙班有所不同,将获准用于预防心房纤维性颤动患者中风这一最具市场机会的适应征。2010年初,edoxaban已在日本首次递交上市申请,用于预防接受较大矫形外科手术(包括全膝置换术)患者的血栓形成。

3 小 结

综上所述,虽然传统的抗血栓药物具有确切的临床疗效以及较好的安全性,但是为了提高患者的依从性,提高有效性和安全性,提供更经济,使用更方便,为临床提供更多的理想选择,直接凝血酶抑制剂、血小板糖肽(GP)Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂和Xa因子抑制剂等已经成为当今临床研究的热点药物,具有较大的开发前景和临床应用空间,为患者提供更多有效地治疗方法。

[1]乔德永,霍建丽,杨天雨,等.抗血栓生化药物的研究进展[J].药用生物技术,2009,16(5):477-480.

[2]李素燕,从玉文.抗血栓药物的研究进展[J].国外医学药学分册,2006,33(6):428-431.

[3]罗琼,金红,谭学瑞.血栓形成机制及治疗进展[J].心血管康复医学杂志,2008,17(1):83-85.

[4]刘玉法.抗血栓药物概况[A].2008年度山东省药学会药物化学与抗生素专业委员会年会会议论文及大会报告摘要[C].2008.

[5]石方牛,徐为人,张士俊,等.ADP受体阻滞剂的研究进展[J].心血管病学进展,2007,28(1):130-133.

[6]吴雅凝,赵娣,李宁,等.二磷酸腺苷受体拮抗剂类抗血小板药物研究进展[J].中国临床药理学与治疗学,2010,15(12):1434-1440.

[7]高亚玥,王书杰.抗血栓药物的研究进展[J].中日友好医院学报,2009,23(4):250-253.

[8]赵秀丽,武峰.抗血栓药物的临床应用研究进展[J].临床药物治疗杂志,2009,7(3):6-12.

[9]奚晓东.我国在血栓形成分子机制研究领域获得进展[J].上海医药,2008,29(9):430.

[10]胡晓佳,杨宁.溶血栓药物近年来的研究进展[J].中国科技信息,2007,19(22):183-185.

[11]王建青,赵宝泉.治疗血栓性疾病药物的研究进展[J].河北医学,2007,13(9):1167-1170.

[12]马培奇.抗凝血药物现状及其研发动态[J].上海医药,2009,30(8):379-380.

[13]Di Nisio M,Middeldorp S,BüUer HR.Direct thrombin inhibitors[J].N Engl J Med ,2005,353(10):1028-1040.

[14]许昕,薛晓文.开发中的新型口服抗凝血药-Xa因子抑制剂[J].药学与临床研究,2010,18(3):294-298.

[15]Keam S J,Goa K L.Fondaparinux sodium[J].Drugs,2002,62(11):1673.

[16]Roehrig S,Sträub A,Pohlmann J,et al.Discovery of the novel antithrombotic agent5-chloro-N-(((5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-l,3-oxazolidin-5-yl}methyl)thiophene-2-carboxamide(BAY59-7939):an oral,direct factor Xa inhibitor[J].J Med Chem,2005,48(19):5900.

[17]Eriksson BL,Quinlan DJ,Jeffrey LW.Comparative Pharmacodynamics and Pharmacok-inetics of Oral Direct Thrombin and Factor Xa Inhibitors in Development[J].Clin Pharmacokinet,2009,48(1):1-22.

[18]抗栓药Apixaban[J].药学进展,2009,33(1): 42-44.

[19]口服抗凝剂Edoxaban[J].药学进展,2011,35(4): 182-1.