干预急性脑梗死尿激酶静脉溶栓后再闭塞的临床研究

2012-01-26刘家敏陈正挪崔景修袁正光于吉友

刘家敏, 陈正挪, 崔景修, 袁正光, 于吉友, 赵 辉

脑梗死是一种高发病率、高致残率、高死亡率及危害人类健康的主要疾病之一。超早期静脉内溶栓治疗急性缺血性卒中是目前证实有效的改善脑梗死预后的治疗方法,但部分病例溶栓再通后12h内出现血管再闭塞成为影响卒中患者预后的重要因素。如何预防再闭塞成为急性卒中治疗的关键问题,基于此我们设计了本课题。

1 资料和方法

1.1 病例选择

1.1.1 溶栓的入选标准 (1)年龄35~75岁;(2)发病在3h内;(3)头部CT检查无出血或低密度影,也无早期脑梗死影像(脑沟消失),有腔隙梗死而无症状及体征者仍可入选;(4)肢体瘫痪0~3级;NIHSS评分≥4分(5)意识清楚或嗜睡;(6)血压在180/100mm Hg(1mmHg=0.133kPa)以下;(7)患者或家属签署尿激酶静脉溶栓知情同意书。

1.1.2 溶栓后再静脉注射尿激酶干预的入组标准 符合溶栓入选标准的病例,均予尿激酶(UK)100万U溶于生理盐水100~200ml静脉滴注,0.5h内滴完,2h后溶栓有效者[1](NIHSS评分改善2分以上者或完全恢复者)为入组病例。

1.1.3 排除标准 (1)近6个月有颅内出血;(2)近3个月有脑梗死或心肌梗死病史;(3)近期有消化道出血、手术、创伤等;(4)正在使用抗凝剂;(5)有出血倾向或出血性疾病史;(6)休克及未能控制的高血压,血压>200/120mmHg;(7)严重的心、肺、肾、肝及其他脏器功能不全或严重糖尿病史;(8)妊娠。4.再闭塞判定标准[1]:头部CT排除颅内出血后,NIHSS评分从最初改善2分后,再恶化2分或与基线评分比较恶化4分.

1.2 治疗方案 100万U UK静脉溶栓有效的入组病例按随机号分为两组:A组25例为对照组,只接受UK 100万U溶栓;B组25例为干预组,溶栓6h后追加尿激酶50万U,溶于生理盐水250ml静脉滴注,1h内滴完。溶栓后24h两组均予脑保护、改善脑细胞代谢、神经营养、早期康复锻炼等基础治疗。

1.3 疗效评定 (1)神经功能缺损评分采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[2],分别观察于溶栓时、溶栓后2h、6h、24h的NIHSS评分。(2)观察溶栓后3d、14d、30d、90d 的 Barthel指数(BI)评定生活质量,我们界定BI 75~100分为临床改善、预后较好者;(3)观察溶栓后 3d、14d、30d、90d 的改良Rankin量表(mRS)评定生活质量,我们界定mRS 0~2为远期转归较好者。(4)不良事件发生率:死亡率、症状性脑出血发生率以及再闭塞的发生率。如发生颅内出血及其他系统出血,心、肺并发症等均随时记录其发生时间、严重程度及处理经过和最后结局。(5)统计学检验:采用SPSS 11.5统计软件系统,NIHSS评分用±s表示,组间比较行t检验,记数资料进行χ2检验。

2 结果

从2007年9月~2011年8月共收集溶栓有效病例50例入组,其中男31例,女19例。随机分为A、B两组,各25例。

2.1 患者基础资料 两组患者平均年龄、性别、重病及轻病的例数,治疗前NIHSS平均分值经方差分析及卡方检验均无显著差异。

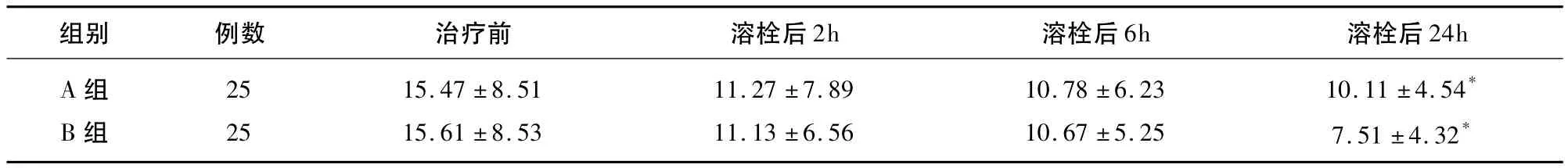

2.2 治疗结果 溶栓后两组NIHSS分值增加情况见表1:从表中数据可以看出,溶栓后两组的NIHSS分值均迅速增加,尤其在溶栓后24h增加明显,溶栓前、溶栓后2h、溶栓后6h 2组的NIHSS分值无统计学差异(P>0.05);然溶栓后24h NIHSS评分则有显著差异(P<0.05)。

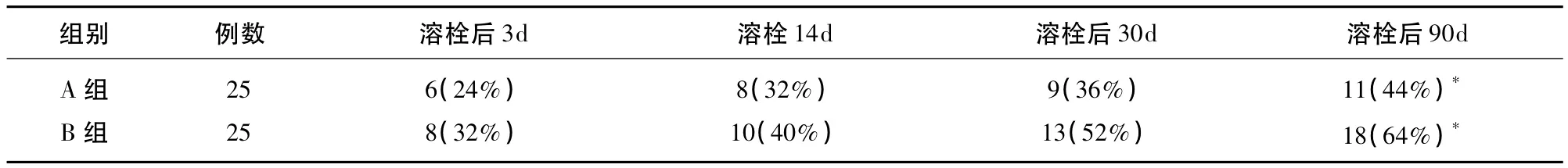

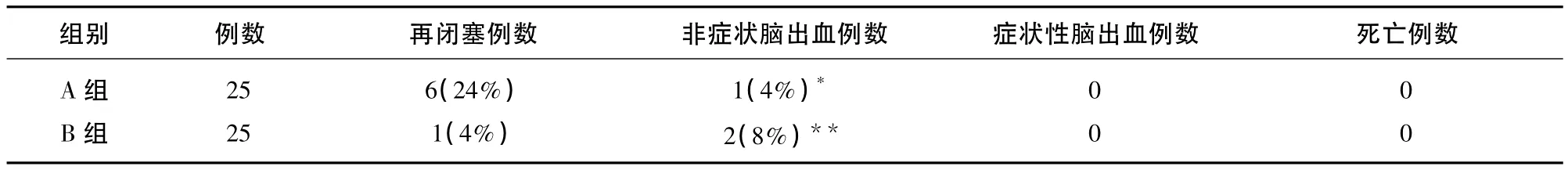

2.3 预后情况 (1)将90d时BI≥75分界定为临床改善、预后较好者见表2:A组11例(44%),B组18例(72%),经检验两组间差异有显著意义(P<0.05)。(2)90d时mRS界定mRS 0~2为远期转归较好者见表3:A组10例(40%),B组17例(68%),经检验两组间差异有显著意义(P<0.05)。(4)不良事件见表4:①再闭塞情况:A组中6例(24%)在溶栓有效后24h内(平均7.4h)出现NIHSS评分迅速恶化分值降低≥4(平均6.8),B组中1例(4%)在溶栓有效后5h内出现NIHSS评分迅速恶化分值降低7分,两组间再闭塞的比例有显著差异(P<0.05)。②脑内出血的发生率:非症状性脑出血(出血性梗死)发生率:A组1例(4%),B组2例(8%),经检验两组间差异无显著意义(P>0.05);症状性脑出血(脑实质内血肿)发生 率:A组0例(0%),B组0例(0%)。死亡率:两组于观察期间均无死亡。

表1 进行溶栓时及溶栓后2组各时间点的NIHSS评分

表2 进行溶栓后2组各时间点的Barthel指数(BI)BI≥75的例数

表3 进行溶栓后2组各时间点的改良Rankin量表(mRS)mRS≤2的例数

表4 各组不良事件情况

3 讨论

早期溶栓治疗脑梗死,目前被认为是能迅速开通闭塞脑血管的有效方法。超早期尿激酶静脉溶栓治疗急性缺血性卒中(3h内)是安全、有效的[3],然而部分病例在溶栓有效后12h内再闭塞引起严重的后果。这可能因为[4]:(1)溶栓时,纤溶酶不但降解纤维蛋白和纤维蛋白原,而且通过激活因子Ⅴ加速凝血酶的形成,并直接激活血小板,导致血浆和溶栓局部呈高凝状态,尤其是在溶栓后短期内更为明显;(2)血栓溶解的同时,原有斑块仍然存在,是血栓再次形成的发源地,残留血栓具有高度致栓性,是血栓扩大和再形成的根源。由于血小板不易被尿激酶溶解掉,6~8h后,在富含血小板的陈旧斑块处可能会重新形成血栓。这种新鲜血栓容易使开放的血管再闭塞。随着溶栓过程的结束,体内纤溶活性消失,此时凝血过程又重新启动,导致新血栓形成。这就是为什么溶栓有效再梗死往往发生于6~8h后。本研究A组发生再闭塞6例,占24%,再闭塞的时间平均7.4h,与 Alexandrov 等[5]报道大体一致。如何才能预防再闭塞的发生,目前各种治疗指南均没有明确指出,中国脑血管病防治指南[6]并提出:溶栓后24h内一般不使用肝素类和阿司匹林药物。而本研究B组于溶栓有效后6h追加尿激酶再次激活纤溶酶,防止局部血栓再形成,减少了再闭塞的比例,与对照组比较有显著差异,说明追加尿激酶能减少再闭塞的比例。两组研究病例中均未出现严重不良反应(症状性脑出血、死亡等),提示追加尿激酶溶栓治疗是安全的,可能与严格按照溶栓入组标准选择病例、严格控制血压等相关因素有关,当然亦不能排除与样本量少有关,需待大样本、双盲、随机试验进一步观察评价。同时本研究结果显示两组患者溶栓后NIHSS评分均明显降低,但以24h最明显,两组有显著差异,说明追加尿激酶近期效果明显。同时经过随访观察90d时两组神经功能均改善明显,但B组与A组神经功能改善的差异有统计学意义,说明追加尿激酶组长期预后效果明显,显示溶栓后追加尿激酶是有效的。当然本研究B组尿激酶总量较A组多,对血栓溶解作用加强,同时追加的尿激酶再次激活纤溶酶原干扰了血栓再次形成所致,对再闭塞起到预防作用,使缺血脑组织灌注增加,改善了神经功能,临床预后较好可能与此有关,如能把两组的尿激酶总量控制的相同(150万U),再比较意义会更大,但是从一个侧面能提示追加尿激酶是有效、安全的。虽然本组中一部分出现临床症状加重的病例列为再闭塞,但不能完全排除再灌注损伤、水肿等损伤级联反应,需要DSA检查明确,复杂的设备及高昂的费用在基层医院应用有一定难度[7]。

综上所述,急性脑梗死在3h内尿激酶100万U静脉溶栓后,再追加50万U尿激酶,能显著减少了再闭塞的比例,同时又改善脑梗死的近期与长期预后,没有增加症状性脑出血等并发症,这种溶栓治疗是安全而有效的。

[1]北京神经病学学术沙龙主编.BNC脑血管病临床指南[M].人民卫生出版社,2002.50.

[2]Brott T,Adams HP,Olinger CP,et al.Measurements of acute cerebral infarction:a clinical examination scale[J].Stroke,1989,20:871 -875.

[3]国家“九五”攻关课题协作组.急性脑梗死六小时内静脉溶栓治疗[J].中华神经科杂志,2002,35:210-213.

[4]范玉华,黄如训.急性脑梗死溶栓治疗的并发症及处理[J].国外医学 脑血管疾病分册,2001,9(5):312-314.

[5]Alexandrov AV,Grotta JC.Arterial reocclusion in stroke patients treated with intravenous tissue plasminogen activator[J].Neurology,2002,59(6):862 -867.

[6]卫生部疾病控制司、中华医学会神经病学分会编著.中国脑血管病防治指南[M].2004.32-33.

[7]贺道华,李 林,蒋晓星,等.超选择动脉溶栓治疗急性脑梗死18例[J].广东医学,2004,25(1):57-58.