山西省大学生艾滋病相关知识及社会歧视的调查

2012-01-24曹文娟康丽娜张爱莲

曹文娟,康丽娜,张爱莲

(山西医科大学公共卫生学院,山西 太原 030001)

从人类发现艾滋病(AIDS)以来,歧视就始终伴随着它,并且成为我国防治艾滋病的最大障碍。艾滋病歧视的产生,既有艾滋病本身生物学的特性,又有复杂的历史、文化及社会背景,其中对艾滋病相关知识的缺乏是产生惊慌、紧张、害怕和恐惧的重要原因之一。山西省自1995年报告发现首例艾滋病以来,截至2011年9月30日,已累计报告HIV感染者/AIDS患者4262例。近年来艾滋病疫情呈现出一个新的特点:青年人群成为艾滋病感染的主要人群,20~29岁年龄组比例持续增加。而在校大学生正处于此年龄阶段,作为一个特殊的群体,他们既是艾滋病预防教育的重点人群,同时也是社会综合防治艾滋病的主力军。因此本研究以山西省3所高校大学生为研究对象,了解大学生对艾滋病相关知识的掌握程度,探讨影响大学生艾滋病歧视的主要因素,为有针对性地对大学生进行艾滋病健康教育,消除艾滋病相关歧视提供参考依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以山西省在校大学生1313人作为调查对象。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查法

选择山西大学(文史类)、太原理工大学(理工类)、山西医科大学(医学类)3 所学校为调查学校,采用方便抽样的方法共计抽取山西省在校大学生 1313人进行问卷调查。调查内容包括被调查者基本情况、艾滋病相关知识的知晓情况以及艾滋病的社会歧视等,问卷由被调查者独立匿名填写当场收回,问卷回收率100%,有效率98%。

1.2.2 艾滋病相关知识得分判断标准

艾滋病相关知识每题回答正确得2分,回答错误得0分,回答不知道得1分。

1.2.3 歧视得分判断标准

歧视性问题回答得2分,非歧视性回答得0分,中间态度得1分。

1.3 资料分析

对所收回的问卷资料进行完整性、逻辑性和一致性的审核后,用Excel建立数据库,用SPSS 13.0进行统计分析。

2 结果

2.1 基本情况

本次共调查山西省的在校大学生1313名,其中男性647人(49.3%),女性 666人(50.7%),男女性别比为0.97:1。年龄16~30岁,平均年龄(20.52±1.34)岁。

2.2 艾滋病相关知识知晓情况

2.2.1 一般知识

大学生对艾滋病一般知识的总体知晓率为 64.6%,在一般知识调查项目中的‚看似健康的人能否携带 HIV病毒‛的知晓率最高,而‚生活中用的消毒药物是否能消灭HIV病毒‛一项的知晓率最低,详见表1。

表1 大学生艾滋病一般知识知晓率

2.2.2 艾滋病传播途径知识

大学生对艾滋病传播途径知识的总体知晓率为89.5%。对艾滋病的三大主要传播途径(性传播、血传播、围产期传播)的知晓率较高,与他人共用刮脸刀能否感染HIV‛的知晓率较低,详见表2。

2.2.3 艾滋病非传播途径知识

大学生对艾滋病非传播途径知识的总体知晓率为78.3%。对‚共用文具、书本‛和‚相互握手、拉手、礼节性的拥抱‛的调查项目的知晓率较高,但对‚蚊虫叮咬是否能传染艾滋病‛知晓率较低,详见表3。

表2 大学生艾滋病传播途径知识知晓率

表3 大学生艾滋病非传播途径知识知晓率

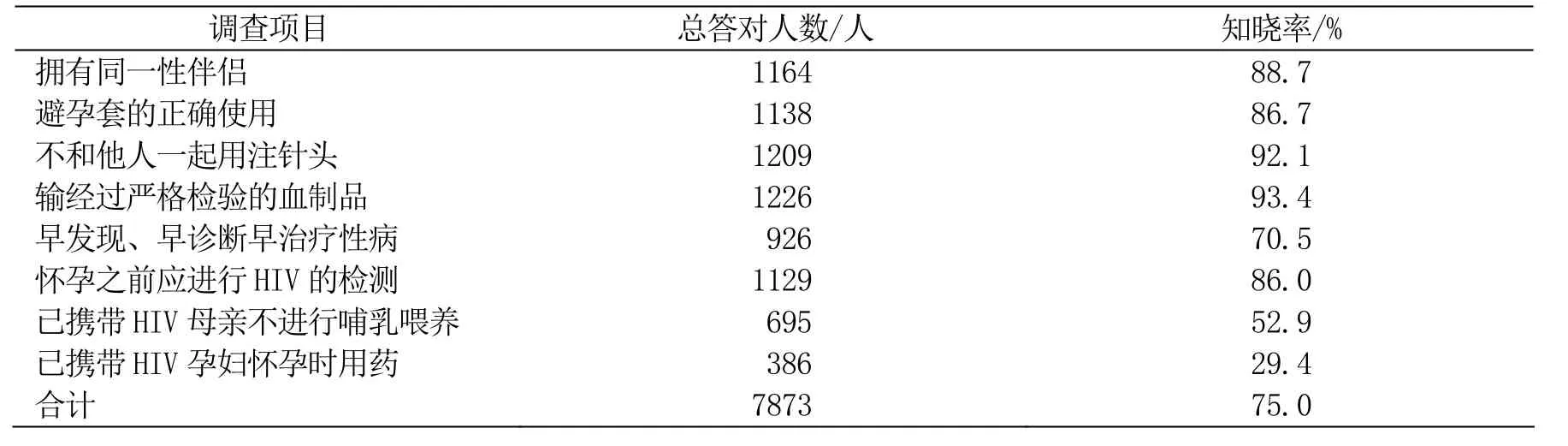

2.2.4 艾滋病预防知识

大学生对艾滋病预防知识的总体知晓率为 75.0%。对‚不和他人一起用注针头‛和‚输经过严格检验的血制品‛的知晓率较高而对有关围产期方面的艾滋病的预防知识知晓率较低,详见表4。

2.2.5 艾滋病相关政策知识

本次调查显示在所调查的 1313名在校大学生当中对国家艾滋病相关政策的总体知晓率仅为 58.0%。山西省在校的大学生对国家出台的艾滋病相关政策知识的总知晓率与其它艾滋病相关知识的知晓率相比较低,在‚国家对贫困的艾滋病患者给予免费治疗服务‛的调查项目中,其知晓率仅为52.7%。

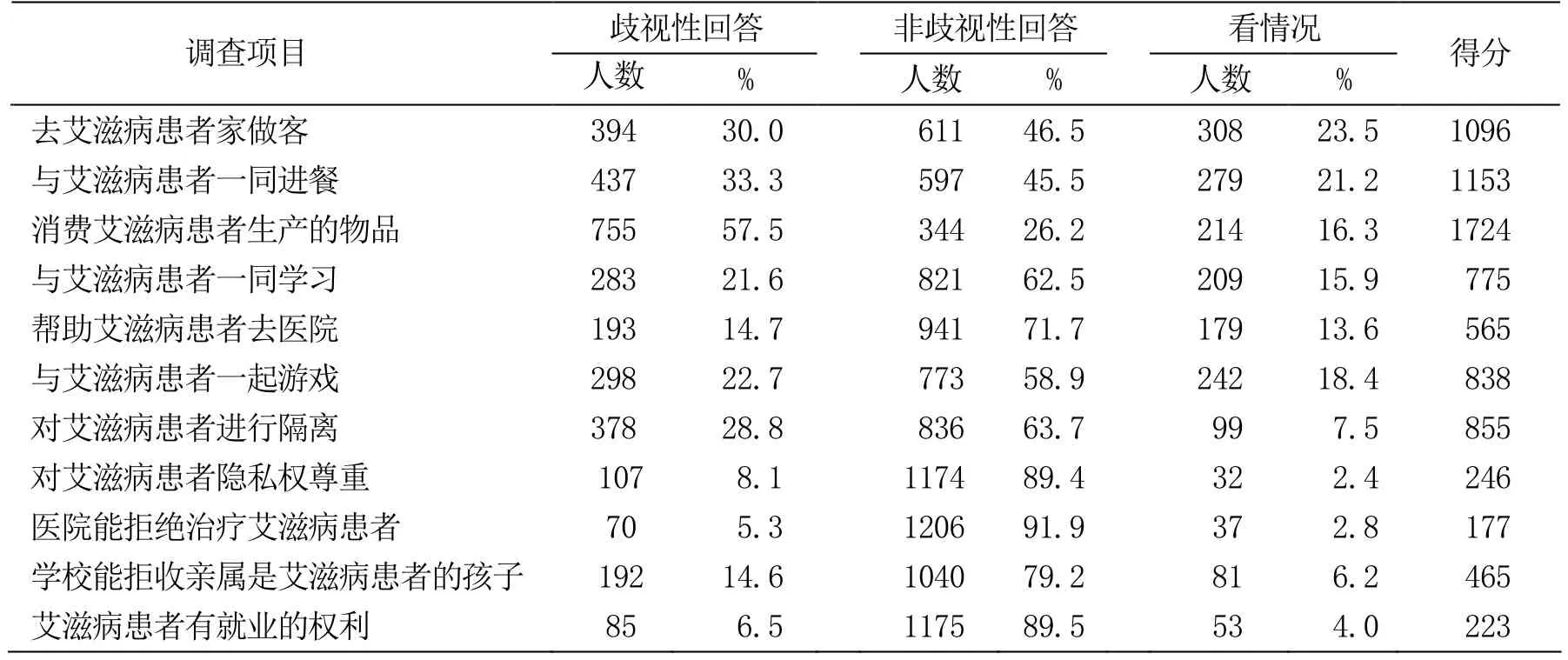

2.3 对HIV感染者/AIDS患者的歧视调查

调查显示山西省在校大学生对HIV感染者/AIDS患者的歧视得分最高的三个调查项目分别是‚消费艾滋病患者生产的物品‛、‚与艾滋病患者一同进餐‛、‚去艾滋病患者家做客‛。调查歧视得分最低的三个项目分别是‚对艾滋病患者隐私权尊重‛ ,‚医疗单位能拒绝接收、治疗艾滋病患者‛,‚艾滋病患者有正常的就业权利‛。调查显示 90%左右的大学生认为,应该尊重艾滋病病毒感染者和患者的‚隐私权‛、‚治疗权‛及‚正常就业权利‛(见表5)。

表4 大学生艾滋病预防知识知晓率

表5 大学生对HIV感染者和患者的歧视态度

2.4 艾滋病歧视的多因素logistic回归分析

将在校大学生对艾滋病感染者和患者的歧视总分采用统计学聚类分析的方法进行分类,可以分成四个等级,分别为没有歧视、有些歧视、较多歧视、非常歧视。将艾滋病歧视划分的四个等级作为因变量。将大学生的入学时间、家庭住址、所学的专业以及对AIDS近几年的发展趋势的关心程度等作为分类自变量(见表6),将一般情况中的年龄、关于艾滋病的一般知识得分、传播途径知识得分、非传播途径知识得分、预防知识得分、国家艾滋病的政策知识得分等选入连续自变量,进行多因素的累积logistic回归分析(见表7)。

选入的变量有:一般知识得分、非传播途径知识得分、政策知识得分、家庭所在地、专业、是否关注艾滋病流行状况。根据各变量所得的比值比(OR)判定,影响大学生对HIV感染者和AIDS患者歧视的影响因素依次为:理学专业、家庭住址在乡村、对AIDS近几年的发展趋势的关心程度、国家艾滋病政策知识、艾滋病非传播途径知识、艾滋病一般知识。计算的国家艾滋病政策知识得分、艾滋病的非传播途径知识得分、艾滋病一般知识得分等变量的比值比(OR)分别是0.89、0.83、0.78,均小于1,表明大学生对HIV感染者/AIDS患者的歧视状况随着其掌握的艾滋病相关知识得分的增加而降低。理学专业的大学生相对于管理学专业类的大学生而言对HIV感染者/AIDS患者的产生的歧视相对较严重,其 OR为2.10。对AIDS近几年的发展趋势的关心的比不关心AIDS发展趋势的大学生对HIV感染者/AIDS患者的歧视相对较少。家庭住址在山村的大学生对HIV感染者/AIDS患者的歧视比家庭住址在城市的大学生产生的歧视相对较轻。

表6 各因素赋值说明

表7 大学生艾滋病歧视的多因素累积logistic回归分析

3 讨论与建议

3.1 应扩展大学生获得艾滋病知识的途径

此次调查结果显示,山西省在校大学生对AIDS传播途径知识的总体知晓率为89.5%,但是对一些日常生活行为是否会传播AIDS的知识依然存在一些误解。因此无论是社会还是学校在对大学生进行艾滋病知识宣教方面要增加对一些日常行为接触是否能传播艾滋病和一些与艾滋病相关的基本医学知识等的宣传力度,使大学生真正理解具体什么样的日常行为接触会传播艾滋病,既要重视艾滋病的传播途径,也不能无谓的因恐惧扩大艾滋病的传播途径。本次调查还显示,大学生在对艾滋病的一些非传播途径知识及一般知识上也存在一定的误解,如‚蚊虫叮咬是否能传染艾滋病‛一项的知晓率仅为42.8%。这些误解使他们无法准确识别并处理艾滋病感染风险,并有可能将艾滋病传播途径广泛化及传染性夸大[1],从而产生对 AIDS的歧视。大学生对事物的认识水平会影响到他们对事物的态度。夸大艾滋病传播途径的不确定性,必然会导致大学生对HIV感染者/AIDS患者的过度恐慌。因此各高校应对大学生加强艾滋病传播途径知识方面的宣传教育,强化在校大学生对艾滋病患者的正确态度和行为,从而减少大学生对艾滋病患者的相关歧视。

3.2 应对大学生加强艾滋病反歧视教育

在本次对大学生艾滋病歧视的调查中,虽然有 90%左右的在校大学生同意HIV感染者/AIDS患者同样享有与正常人一样的就业权利和接受治疗的权利,并有79.2%的大学生认为应该尊重艾滋病患者孩子的受教育权利,但仅有26.2%的在校大学生愿意 ‚消费艾滋病患者生产的物品‛。这种态度与行为不一致的表现,突显出大学生对AIDS的蔓延存在很强的危机感和恐惧感[2]。可见在对大学生艾滋病的健康教育工作中,消除歧视、改变行为要比普及艾滋病相关知识困难得多。而艾滋病的防治最终还是要依赖态度与行为的改变[3]。但个体态度的转变是一个长期的过程[4],因此要想达到对艾滋病歧视的知、信、行统一,各高校还需长期开展综合的艾滋病反歧视教育[5]。如开展现场宣教、专题讲座、同伴教育和艾滋病预防知识竞赛等对大学生进行培训、宣传等形式多样化的艾滋病宣教活动。动员高校相关部门参与艾滋病宣传教育和行为干预活动,通过预防艾滋病及反歧视宣教活动,营造大学生艾滋病预防工作的良好氛围,端正大学生对AIDS患者态度的同时要积极探讨大学生对HIV感染者/AIDS患者态度、行为改变的策略,强化大学生对AIDS患者的正确行为,以从思想、态度、行为上减少他们对HIV感染者/AIDS患者的歧视。

3.3 ‚四免一关怀‛是我国艾滋病防治最有力的政策措施之一

‚一关怀‛中特别指出积极扶持有生产能力的艾滋病患者,避免对HIV感染者/AIDS患者的歧视。可见国家对消除艾滋病歧视方面所给予的重视。然而在本次调查中发现在校大学生对国家‚四免一关怀‛政策的知晓率与其它艾滋病相关知识(一般知识,艾滋病传播途径知识,艾滋病预防知识,艾滋病非传播途径知识)的知晓率相比较低。尤其是国家对贫困的艾滋病患者给予免费治疗服务的知晓率仅为52.78%,而对国家‚四免一关怀‛政策知识的总知晓率仅为 58.0%。大学生是具有较高知识与技能的群体,也是艾滋病预防控制的主力军,因此各相关部门应对各高校大学生加大国家艾滋病防治政策的宣传力度,使其了解国家在艾滋病防治方面的有关政策及所做的努力。通过对国家艾滋病防治政策的掌握,了解国家对消除艾滋病歧视的政策的支持,对提高大学生对艾滋病防治的意识,减少其对艾滋病的歧视将会起到积极作用。如对国家艾滋病‚四免一关怀‛政策的了解将有利于大学生参与到艾滋病的防治活动当中,而且还将有利于提高大学生参与艾滋病防治活动的能力,在减少大学生对HIV感染者/AIDS患者的歧视的同时促进其用自己已经掌握的权威的、国家政策性的艾滋病相关知识去影响他人,传播正确的艾滋病知识,使其他群体建立正确的艾滋病相关知识结构体系,产生对待HIV感染者/AIDS患者正确的行为,从而有效减少社会中其他群体对HIV感染者/AIDS患者的相关歧视,这对构建和谐社会将起到积极作用。

3.4 加强大学生艾滋病宣传教育工作,减少艾滋病歧视

国内外研究普遍认为导致艾滋病歧视的一个重要因素在于艾滋病知识贫乏[6]。本次调查中多因素logistic回归分析显示:大学生对HIV感染者/AIDS患者歧视态度的影响因素依次为:理学专业、家庭住址为乡村、对AIDS近几年的发展趋势的关心程度、国家的政策知识、艾滋病的非传播途径知识、艾滋病一般知识。且调查结果显示大学生对HIV感染者/AIDS患者的歧视随着其艾滋病相关知识得分的增加而降低。可见对大学生进行艾滋病相关知识的宣传教育让其掌握更多的艾滋病相关知识将有助于减少大学生对艾滋病的歧视。社会歧视艾滋病是文化传统问题,大学生作为高级知识分子应该去尝试去认识和改变,才能减少对艾滋病相关歧视。本次调查显示理学专业大学生对艾滋病的歧视明显高于其他专业的大学生(尤其是管理学专业的学生)。因此今后在对大学生艾滋病的宣教工作中要注重加强对理学专业的大学生艾滋病人文方面知识的教育,拓宽其知识结构,增加其艾滋病相关知识的掌握程度。全面而充分地发挥大学生艾滋病预防主力军的作用,不仅要大学生利用自己已掌握的艾滋病相关知识使其成为减少艾滋病歧视的宣传队,而且要使他们成为预防控制艾滋病方面的先锋。

另外在本次调查的资料收集过程中,由于受到诸多因素的影响,调查对象的选择未能做到随机化,因此本调查只适用于所调查的群体。

[1] 唐小清,张丽伟.重庆市454名职业学校学生艾滋病相关知识、态度、行为、需求调查[J].重庆医学,2010,(13):1717-1719.

[2] 王 丹,黄加权,劳立峰,等.武汉市医学生与非医学专业大学生艾滋病相关问题现况调查[J].现代预防医学,2008,(04):725-727.

[3] 刘文文,姜润生,李 伟,等.云南省部分城镇社区居民艾滋病KABP的现状调查[J].卫生软科学,2009,23(2):164-167.

[4] 张 燕,绳 宇.医学院校学生艾滋病反歧视干预不同时点效果观察[J].护理学报,2010,17(4):1-3.

[5] 路 亮,徐 丹,熊志伟,等.艾滋病感染者参与的高校艾滋病反歧视宣传综合干预效果评价[J].公共卫生与预防医学,2011,22 (6):19-21.

[6] 林丹华,方晓义,李晓铭,等.年轻流动人口对艾滋病的歧视及影响因素分析[J].中国临床心理学杂志,2008,(5):531-533.