左卡尼丁对防治急性心梗患者恶性心律失常临床观察

2012-01-24骆继业

王 莹 骆继业

急性心肌梗死后的心电不稳定性增加了严重室性心律失常的发生率,而急性心梗后由于心肌细胞缺血、缺氧导致游离脂肪酸、长链脂酰辅酶A、长链脂酰卡尼丁等有害代谢物质在心肌细胞内堆积,是心源性猝死的独立危险因素之一,在国内外早已得到证实[1]。积极有效的抗心律失常治疗既可用于猝死症状的治疗,又可用于防止致命性心律失常发生的预防性治疗。笔者对入组的急性心肌梗死患者在常规进行积极治疗并维持血钾浓度4.0~5.0mmol/L的前提下[2],对治疗组加用左卡尼丁治疗,对降低恶性心律失常事件中,取得了满意的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 治疗组82例AMI患者全部为2010年1月-2012年1月急诊入院患者,男58例,女24例,年龄34~82岁,平均年龄(58.5±6.2)岁。对照组70例AMI患者,男52例,女18例,年龄36~84岁,平均年龄(59.5±5.8)岁。所有病例资料均参照国内外相应最新诊断标准、指南进行前瞻性评价分析,并建立临床及实验室数据资料库。

1.2 方法

1.2.1 两组AMI患者临床综合治疗相同,即PCI、静脉溶栓、扩冠、抗凝、降脂等,年龄、性别差异无统计学意义。

1.2.2 治疗组在上述常规治疗的基础上,排除禁忌证,加用左卡尼丁3g加入5%葡萄糖注射液250ml中静脉滴注1次/d,持续应用1周。

1.3 观察指标 (1)心电监护1周,出院前做动态心电图,累积计算心律失常发生的例次、种类;(2)以Killip分级标准判定治疗后的心功能;(3)统计两组的总死亡例数,除外非心脏病死亡者,如脑出血等。1.4 统计处理 应用SPSS16.0统计学软件进行χ2检验及t检验。

2 结果

2.1 治疗组与对照组心律失常发生例次对比 治疗组心律失常发生例次明显少于对照组,尤其是室性心律失常发生率(P<0.05)。见表1。

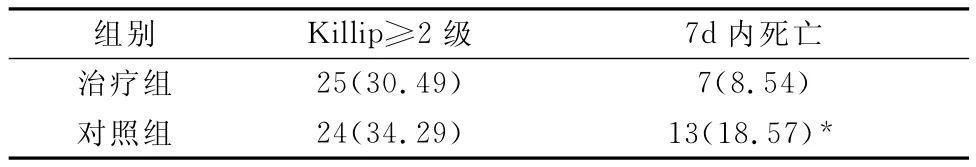

2.2 早期应用左卡尼丁治疗对AMI预后的影响两组比较,心功能改变情况无明显差异,但对照组7d内死亡率明显升高(P<0.05),提示早期应用左卡尼丁治疗虽对患者近期心功能无明显影响,但可提高其生活质量,延长寿命,降低猝死率。见表2。

表1 两组AMI心律失常分布情况

表2 两组AMI预后比较〔n(%)〕

3 讨论

急性心肌梗死的发生机制主要为冠状动脉狭窄,其供血急剧减少或中断,从而使相应的心肌产生恶劣的急性缺血,致使心肌缺血性坏死。心肌梗死后约有75%~95%的患者可发生心律失常,且多发生在起病后1周内,尤其是24h内最为多见,各种心律失常中以室性心律失常最为多见[3]。急性心肌梗死后合并恶性室性心律失常如此常见,故在临床工作中除了对已经出现心律失常者积极治疗之外,对发生恶性心律失常的高危患者在早期进行预防性治疗亦显得尤为重要[4]。本研究结果显示早期应用左卡尼丁干预心肌梗死后正常心肌细胞及濒死心肌细胞的能量代谢,防治恶性心律失常的发生,有着积极的治疗作用(两组比较,差异具有统计学意义,P<0.05)。

目前,国内外多项研究表明[5],急性心肌梗死后心肌细胞代谢紊乱、代谢毒物的堆积效应是心梗后恶性心律失常形成的主要机制之一。在正常情况下,心肌能量供应的60%~80%来自于脂肪代谢。当心肌缺血、缺氧时,一方面使心肌转为无氧酵解为主,另一方面体内游离的卡尼丁被大量消耗而降低,从而可进一步引起心肌细胞紊乱,代谢毒物的堆积使交感神经过度激活,多呈现恶性循环,此时广泛而有害的离子通道的构型最终发生改变,导致大量的钠钙离子内流,钾离子外流,引发各种心律失常,特别是恶性心律失常。

左卡尼丁又名左旋肉碱,是一种广泛存在于机体组织内的特殊氨基酸,是卡尼丁转位酶、脂酰卡尼洒转移酶Ⅰ和Ⅱ的辅助因子,主要功能是促进脂肪的代谢。此外,左卡尼丁还能够增加线粒体酶的活性,增加电子传递链的电子传递。卡尼丁是脂酰转入线粒体内膜的主要载体,将长链脂肪酸带进线粒体基质中,是长链酰基通过线粒体内膜到达B2氧化部位的必需物质,并促进其氧化分解为细胞提供能量[6]。所以说,左卡尼丁的作用在心肌细胞脂肪代谢过程中起着决定性作用。补充足够量的游离卡尼丁,可使心脏细胞的能量供应能够重新以脂肪氧化为主,使心肌细胞内能量代谢得以恢复。并且减少了游离脂肪酸、长链脂酰辅酶A、长链脂酰卡尼丁等有害物质在心肌细胞内的堆积,从而预防和减轻心肌损伤及恶性心律失常的发生。

结果证明,此项治疗简单有效,两组比较,左卡尼丁虽对患者近期心功能无明显影响,但明显降低了AMI急性期恶性心律失常及猝死的发生率,提高了患者生存几率与生活质量,而且方便易行,经济实惠,能够获得显著的社会效益,值得在AMI临床急诊急救的推广,并有必要成为AMI早期救治的基本治疗方案。综上,通过本项研究,AMI患者通过早期及时应用左卡尼丁规范化治疗,防止恶性室性心律失常的发生,对于提高AMI的治疗及预后的改善有着重要的临床价值。

[1] 雷达,朱桂平,林忠伟,等.缺血后处理对急性心肌梗死再灌注心律失常的影响〔J〕.广东医学,2011,32(15):1121-1123.

[2] Dalzell JR,Jackson CE,Petrie MC.Profound hypokalaemia mimicking acute myocardial infarction〔J〕.QJM,2009,102(11):822-824.

[3] 陈灏珠.实用内科学〔M〕.北京:人民卫生出版社,2007:1479-1480.

[4] 晋军,王航,钱得慧,等.急性心肌梗死常见并发症的防治进展〔J〕.心血管病学进展,2011,32(1):67-73.

[5] Pitt Bertram,Bakris George,Ruilope Luis M,et al.Serum potassium and clinical outcomes in the Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study(EPHESUS)〔J〕.Circulation,2008,118(16):1643-1650.

[6] 孔伟,陈震,严霞.左卡尼丁治疗急性病毒性心肌炎疗效观察〔J〕.实用临床医药杂志,2007,11(5):113-115.