关注学生的个性发展

——介绍初中物理课程中“项目学习”的策略

2012-01-23刘炳昇

刘炳昇

(南京师范大学物理科学与技术学院 江苏 南京 210097)

《物理通报》出版30年来致力于提高中学物理教师的专业水平,对物理科学的普及和中学物理教学改革做出了很大贡献,特表示衷心地祝贺!笔者在本文中,从回忆自己学生时代参加一些课外活动对日后成长的影响谈起,说明基础教育的课程改革需要关注学生的个性发展,并借助于多元智力理论简介“项目学习”的策略.以初中物理课程中的一个综合实践活动为例,评析相关策略的应用.

1 从学生时代 参加的活动谈起

在学生时代,我是一个课外科技活动的积极参加者.从初三到高中、到大学,我一直参加航空模型兴趣小组的活动.几十年过去了,我仍然怀念那段岁月,深深感到这些活动对我成长的影响.

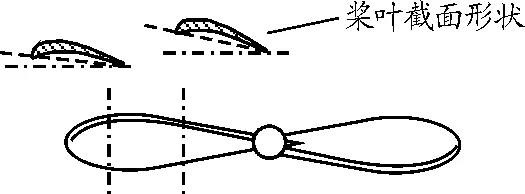

记得在学生时代的课余时间,我们在工作室从识图、绘图、放样开始,用薄木板、细木条等制作零件、组合装配成模型飞机构架;再蒙上薄板或棉纸、涂上防水油等,经过大约一个月,一架1~2 m长的模型飞机制成.制作模型飞机需要许多知识和技巧,例如制作飞机的螺旋桨,用斜刀加工,桨叶的横截面是流线型的,并且要求从桨根到桨尖是逐渐扭曲的,靠近根部的迎角(桨翼与气流间的夹角)大,越向桨尖部迎角越小(图1).这里涉及许多物理知识,如为什么要做成流线型?可以用“流速大、压强小”的原理来解释,螺旋桨叶旋转时便产生向前的牵引力.又如为什么靠近桨叶根部的迎角较大而靠近桨叶尖部的迎角较小?这是由于考虑“半径越大线速度越大”提出的要求.每当周末或假期,天还没亮,我们小组的成员就已经在郊外旷野上试飞.为什么要这样早?因为试飞调整需要防止复杂气流的干扰,日出以前地面上空的气流最为平稳.在日落后的一个小时也是试飞调整合适的时间.在试飞前期需要做许多调整工作,如,重心位置、机翼迎角、水平稳定性、方向稳定性的调整等.此后才让模型飞机飞上约50 m的高空.看着自己做的模型飞机在空中平稳地飞翔,我们有说不出的高兴.但试飞并不是都一帆风顺的,有时由于气流紊乱使模型飞机“失速”,飞机螺旋下坠,与地面相撞.正常降落时也可能与障碍物相撞,机身、机翼、机尾折断.遇到这种情况,我们十分难过,但没有放弃,拣起伤残的模型飞机进行修补,或重新制作.有时,模型飞机本身没有任何问题,但遇到上升气流,模型飞机越飞越高.通常情况下,我们的模型飞机设置了简单的“自动廹降”装置,如图2所示.将水平尾翼前部用橡皮筋、后部用细线圈固定在机身尾部,在细线圈中夹入一根在高锰酸钾溶液中浸过的粗棉线(如同烟花的引线),起飞前将粗棉线一端点燃.3~4 min后,细线圈被烧断,前方的橡皮筋将水平尾翼拉起与水平约成45°角,使整架飞机的阻力大大增加,飞机就平衡地迫降下来.有时,因为浸过高锰酸钾的引线被露水打湿,不能烧断细线圈,飞机又遇到了强上升气流,常使飞机消失在追踪人的视线外……

图1 螺旋浆的迎角根部大、尖部小

这些活动,潜移默化地使我们获得了许多宝贵的东西——科学探索与技术设计的方法,灵活应用知识、手脑并用、分析和解决问题的能力,对科学的兴趣,克服困难的意志和团队合作精神等.

图2 模型飞机的“自动迫降”装置

笔者根据自己的经历和体会,想要说明一个对中学科学课程的希望——科学课程能为学生个性发展提供机会和良好的氛围.

2 中学物理课程中“项目学习”的策略

随着时代的发展,人本主义的教育观得到社会共识.基础教育的科学课程以提高学生的科学素养为目标,力求提供符合学生“多元智力能谱”的个性化学习平台,使学生的不同潜能得以发挥,从而提高全社会的创新水平.

在物理课程中,除了课堂中关注每个学生的学习外,提供适合于不同学生的“项目学习”是促进学生个性发展的一项策略.“项目学习”是指围绕一个重要的主题或课题的调查或综合实验的课外活动.这些能引起学生的兴趣、积极参与,并愿意花费一定的时间,在相互合作中对真实世界进行一定的研究.多元智力理论的倡导者十分推崇这种个别化的教学形式[1].“项目学习”的具体过程大致包括发现和提出问题、进行猜想与假设、设计实验或进行调查、分析与论证、交流讨论、展示成果等.在活动中,学生可根据自己的兴趣和智力优势来选择项目.学习环境包括教室、实验室以及各种课程资源所创设的校内外情境.项目内容一般与学生的生活联系密切,要求学生运用一定的陈述性知识和程序性知识,研究的结果有较大的开放性.因此,课程设计者和实施者应当重视“项目学习”的作用,使其成为整个课程的一个有机组成部分.我国科学课程改革中所创造的“研究性学习”、“学科综合实践活动”等都是“项目学习”的很好形式.

3 案例及评析

为了更好地促成学生的个性发展,培养创新意识和实践能力,苏科版初中物理教材中设置了系列的综合实践活动[2],为学生提供可选择的“项目学习”,如,比较材料的隔声性能、用电冰箱研究物态变化现象、探究树荫下的光斑、制作一个医用冷藏盒、制作简易密度计、制作简单机械组合模型、设计简单电路、研究家庭用电等.下面介绍其中一个案例,并从促进个性发展策略的角度进行评析.

3.1 案例:探究树荫下的光斑

课题(本课题由小组合作完成)

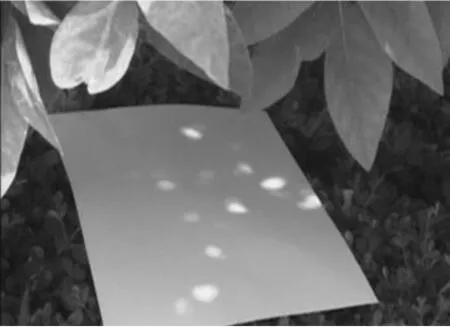

(1)晴天正午,从树荫下走过,会看到地面上有一些光斑(图3).请仔细观察,描述你们看到的现象,并提出感兴趣又不能解释的一些问题.

图3 树荫下落在地面的光斑

(2)请提出猜想,地面上光斑的形状可能与哪些因素有关?光斑的亮度可能与什么因素有关?

(3)打算如何收集证据来检验你们提出的猜想?实验方案是怎样的?需要哪些器材?有哪些变量?怎样进行控制?

(4)收集到的事实是哪些?怎样归纳出实验结论的?

(5)能用什么原理对实验结论作出解释吗?

拓展课题

(1)能否应用探究得到的结论来解决某一个问题?如已知太阳到地球的距离,用实验的方法估测太阳的直径.你的方案是什么?应用什么理论和推论?需要测量哪些量?如何评价测量得到的结果?

(2)查阅资料,了解古埃及人是如何利用太阳光形成的杆影首次测量地球周长的.请设计一个方案,寻找一个外地的合作伙伴,通过网络交换测量信息,从而测量出地球的直径.

交流与评价

完成课题,写一篇小论文,做好准备后在班级中交流讨论,并评价研究成果.

3.2 案例评析和指导建议

本案例提供的情景是学生经常看到但又不曾注意的现象,它可能给学生意想不到的发现,从而激发他们探究的动机.课题提供了一系列由浅入深有拓展性的问题,这些问题的解决需要不同的智力的结合,因此课题不仅能为不同学生提供施展自己智力优势的机会,而且也有利于促进多元智力的协调发展.

(1)对现象的观察:多数学生只观察到大小不规则的光斑,因此提不出有价值的探究问题;而观察力强的学生可以发现,有的光斑形状是不规则的,还有一些较小的圆形光斑,其亮度较暗.他们不仅仔细看地面上的光斑,而且抬头观察树叶间的透光空隙,发现并没有圆形的.为了能更好地观察,有的学生将一张白纸放在树荫下;有的学生用照相机拍下光斑的照片,再仔细观察,如图4所示.这些观察使他们能较好地发现问题,如,影响地面上光斑形状的因素有哪些?较小的圆形光斑是怎样形成的?为什么一般圆形光斑较暗?

图4 树荫下光斑的照片

(2)关于猜想:多数学生开始时认为,光斑是阳光透过树叶间空隙照在地面上形成的,而太阳光是平行光,由于树叶的遮挡形成影子,光通过树叶间的缝隙照在地面上,因此光斑的形状与叶间缝隙的形状一致,即光斑的形状是由孔的形状决定的.这些学生中,有的是基于经验得出猜想,有的是基于逻辑而得出猜想.一些思维灵活或观察敏锐的学生可能会提出光斑的形状与孔的大小有关的猜想.在收集证据过程中,还会改变猜想或提出新的猜想.

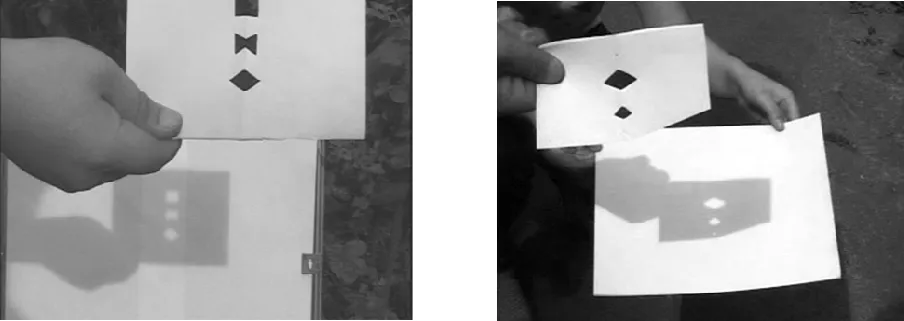

(3)关于收集证据:过程中需要准备器材和进行操作,可以看到不同的学生表现不一样.如在取材上,有的用薄纸,有的用明信片,有的用硬纸板.又如在卡片上刻孔,有的在每一张纸片上刻一个孔,有的在一张卡纸上刻出不同形状、不同大小的许多孔,有的在一张卡片上刻出一组大小近似相同、形状各不相同的孔(图5),有的在一张卡片上刻出一组形状相同大小不同的孔(图6)等.不同学生实验操作的表现也不一样.有的小组学生操作的思路很明确,验证光斑的形状与孔的形状的关系,就取相同大小、不同形状孔的卡片实验比较;验证光斑形状与孔的大小的关系就取相同形状、大小不同孔的卡片实验比较.有的小组学生用一张卡片覆盖在一张刻有孔的卡片上,遮去孔的一部分,并逐次移动覆盖的卡片,使下面卡片上的孔变小,如图7所示,让太阳光通过小孔,观察纸面上的光斑形状和亮度变化.有的学生还改变孔与地面的距离,探究光斑的形状是否与孔到屏的距离有关.可见,收集证据的操作过程,不仅显示了学生的动手能力,还显示了与之联系的思维智力等.

图5 大小近似相同,形状各异的孔形成的斑 图6 形状相同,大小不同的孔形成的斑

图7 验证光斑形状与孔的形状的关系

(4)关于探究结果的分析和论证:通过收集到的事实可知,太阳光通过树叶间空隙在地面上所成光斑的形状与孔的大小有关,当孔较大时,光斑的形状与孔的形状相似;当孔较小时,光斑的形状与孔的形状无关,而与太阳的形状相似,所以人们看到的光斑是圆形的,由于孔小,所以看到的光斑亮度较暗.

有的学生发现,在孔不是太大时,光斑的形状还与孔到地面的距离有关.例如,孔的线度约1 cm,孔屏间距为30 cm时,光斑形状与孔的形状相似(图8);孔屏间距为150 cm时,光斑形状近似为圆形,且周界模糊(图9).

图8 孔与屏较近时的光斑 图9 孔与屏较远时的光斑

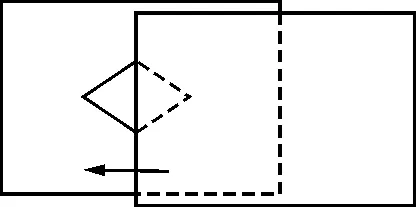

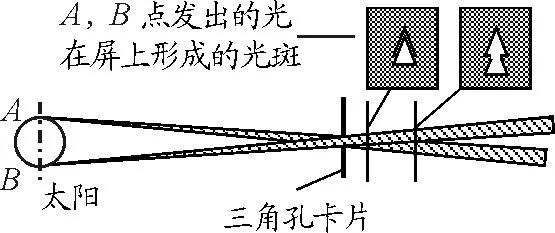

怎样解释探究的结果呢?光斑形状与孔的大小有关.孔较小时可以用小孔成像的原理,即用光的直线传播原理来解释,若只用一条光线来描述通过小孔的情况是不难解释的.但对解释光斑的形状与孔屏间距有关的问题就不容易了.如图10,从太阳的A,B两点发出两束光,通过三角形小孔后成为两束三棱扩散光.如果光屏离孔较近,两束光形成的光斑几乎重叠,与小孔的形状一致.如果光屏离孔较远,在屏上形成两个上下错开的三角形光斑.如果从太阳AB截面圆周上的各点发出许多条光束,通过三角形小孔后,在较远的光屏上形成的一系列三角形光斑将分布在同一圆周上.因此可以想象,太阳发光面上各点发出的光线通过小孔后在较远的屏上形成的光斑为圆形,边缘不清晰.

图10 解释光斑形状与孔屏间距有关

(5)关于拓展课题:有两个拓展课题供学生选做.

1)用“小孔光斑法”估测太阳的直径,使学生体会到物理学原理的应用价值,并学习简接测量的方法.

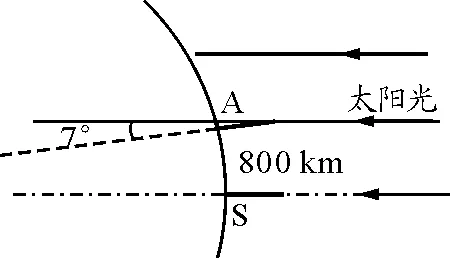

2)用“杆影法”测量地球的直径.学生通过查阅资料可知,公元前3世纪,古埃及的学者埃拉托色尼在同一经线上的两个城市做了实验,首次估算出了地球周长.他们在Syrenet 和 Alexandria两地垂直地各插一根直杆,当太阳在Syrenet正从杆顶入射(杆影长为零)时,在Alexandria测得杆影长度不为零,由此推断人类生活的地球表面不可能是平的,而是弯曲的.实验测得当时在Alexandria形成杆影的太阳光与直杆的夹角为7°.如图11所示,已知S,A两地间的距离为800 km,假定地球是球形的,根据几何关系可求得地球的圆周长

根据这一数据算得地球的半径为

图11 用“杆影法”测量地球的直径

可见埃拉托色尼所做的人类首次对地球的测量结果很了不起.

学生重做这个测量很有意思.他们必须在同一经线附近找合作伙伴,例如徐州、济南、天津、南京等处.寻找好合作伙伴后设计实验方案,再进行实验,通过网络传递数据和测量结果,并对结果分析.这对参与研究的学生是一种很好的锻炼,可以从科学史中得到启发,从多种途径获取数据,培养合作精神.

从上面的介绍可以看出,该“项目学习”从学生身边的现象出发,让学生在观察中发现问题,围绕问题进行探究,较好地体现了科学探究的本质特征,以增强学生的探究意识;同时有宽广、多层次的问题情景,多种不同的资源,能较好地满足不同个性学生的兴趣,使他们的智力优势得以发挥.教师在指导过程中,应当了解每个学生的“智力能谱”,关注初中学生的心理特征,提供积极的发展性评价,带动学生多元智力的协调发展.

参考文献

1 陈娴.多元智力观与物理教学策略.北京:高等教育出版社,2008.5

2 刘炳昇.继承与创新——初中物理新课程建设的理论与实践研究.南京:江苏科学技术出版社,2006.12