浅析阜康市地下水埋藏与分布及地下水位动态

2012-01-18胡娟

胡 娟

(新疆昌吉水文水资源勘测局,新疆 昌吉831100)

浅析阜康市地下水埋藏与分布及地下水位动态

胡 娟

(新疆昌吉水文水资源勘测局,新疆 昌吉831100)

对阜康市平原区地下水埋藏与分布条件进行分析。根据近10 a地下水监测井监测数据,从砾质平原区、冲洪积平原中上部、冲洪积平原下部三个区域,结果得出阜康市平原区地下水水位动态年际变化呈逐年下降的变化特征;总结造成地下水水位下降的原因,分析了由于地下水水位下降引发如低山丘陵区水土流失严重、灌区盐碱地面积增大等一系列自然环境问题;针对如何控制地下水水位逐年下降提出了相应对策和建议。

埋藏;分布;动态;变化

阜康市位于新疆天山博格达峰北麓、准噶尔盆地东南缘,东与吉木萨尔县相连,西与乌鲁木齐市米东新区交接,南隔博格达峰与乌鲁木齐县相望,北入古尔班通古特沙漠与阿勒泰地区富蕴县接壤。行政辖区地理坐标介于东经87°46′~88°44′,北纬 43°45′~45°30′之间,南北长 198 km,东西宽76 km,总面积8 844.85 km2,其中,山区面积2 167.4 km2,平原区 2 414.2 km2,沙漠区 4 263.25 km2。

1 平原区潜水埋藏与分布

阜康市山前砾质平原区以扇形相连分布于海拔高程650~800 m一带。这里冬季寒冷,夏季干旱炎热,年平均降水量约200~250 mm,蒸发量高达2 000~2 300 mm,降水中只有形成雨洪及春季冰雪融水,对地下水才有一定的补给意义。但是该带河床、渠系分布纵横,形成较优越的地表水转化补给条件,因此地表水在此带是丰富的地下水渗漏补给来源。

由于在第四纪以来长期处于沉降阶段,此区堆积了较厚冰水相及冲洪积相松散物,在山前呈扇形展布。其后缘为卵砾石粗粒相,前缘为中粒相的砂砾石,砾间孔隙十分发育,是赋存地下水的良好场所,在有优越渗漏补给条件下,此带也成为储存有丰富孔隙潜水的地区。

山前砾质平原区含水层岩性及厚度的垂向变化,不但与所处位置有关,并受构造制约。如西部三工河、四工河洪积扇轴部及两侧第四系含水层厚度均大于200 m,而扇间则含水层厚度较薄,含水层颗粒相对较细,且粗细交错层次较复杂,所以两处潜水埋藏深度及富水程度均有差异。

洪积扇富水程度决定于上游补给来源的多寡,即使同一个含水层涌水量也有较大差异。如三工河洪积扇上441钻孔,孔深89 m,降深5 m时,涌水量达到6 575 m3/d,而邻近干沟洪积扇上钻孔,降深5 m时涌水量仅2 500 m3/d,可见不同洪积扇富水性也是无法比拟的。

地下水埋藏深度与各洪积扇地貌形态紧密相关,在扇后缘埋深大于100 m或50~100 m,向前缘渐变为50~30 m。即由深藏带过渡到浅藏带。据抽水试验成果,此带含水层单位涌水量高值超过15 L/s·m,低值在3~5 L/s·m,一般可达5~15 L/s·m。潜水含水层的特征为:一是由于分选性不同,垂向上部含水层富水性、给水能力优于下部,二是东部甘河子、白杨河流域,含水层厚度大于西部三、四工河、水么河流域。

2 平原区承压水的埋藏与分布

第四系松散岩类孔隙承压水分布于山前砾质平原以北广大冲洪积平原内。其含水岩组由卵砾石过度为砾砂、砂、渐变为粉细砂夹粉土、粉质粘土、粘土互层,形成自流斜地形态,即形成多层含水层综合体。

从前人调查成果钻孔资料来看,在冲洪积平原上部,承压含水层厚度变化较大,单层厚度为10~80余米。冲洪积平原上部12~15 km宽地带,上部为潜水含水层,下部为承压含水层。含水层岩性由卵砾石、砾砂,逐渐变为中粗砂,在200 m深度内可见3~4个含水岩组。由于近年来开采量不断上升,导致本区自流水头降低、溢出带泉水消失。

冲洪积平原中下部,含水层单层厚度变小,为5~30余米。浅层潜水含水层岩性主要由砂组成,下部的承压含水层岩性由砂砾石,中粗砂、细砂组成,在200 m深度内可见4~8个含水层组。

北部沙漠边缘一带,含水层岩性大多是细砂层,其中洪积成因的含水层厚度尖灭,并被风成的粉细砂填补,最大厚度可达130 m。在200 m深度内一般有两个或以上含水岩组,表层为潜水,下部为承压水。

3 地下水的补迳排

3.1 山前砾质平原

该带地下水补给来源有三种:第一,山区河流出山口后垂直渗漏补给及河床潜水的径流补给;第二,每年春季雪水融化及3~5次大于10 mm/次降雨形成的洪水渗漏补给地下水;第三山区基岩裂隙水的侧向补给。可见,该带地下水补给来源十分充沛,其砂、卵砾石含水层具有渗透性良好的孔隙,地下水迳流条件优越。

3.2 冲洪积平原区

该区地下水以人工开采及蒸发排泄、侧向流出为主,补给来源则除了上游流入的河渠水渗漏补给外,还有上游侧向地下迳流补给或含水层之间越流补给。80年代,在溢出带常有泉水出露,部分低洼处因潜水位高而形成沼泽排泄地下水,如1980调查,该带泉水年径流量0.062 2×108m3,2003年实测值0.026 5×108m3,本次调查则没有实测到泉水流量。

冲洪积平原下游,地下水排泄途径以植物蒸腾作用、人工开采为主,只有少量侧向排泄出区。由于冲积平原含水层颗粒较细、地势平坦,地下水迳流迟缓,交替缓慢,单井出水量明显小于上游。

4 地下水水位动态

阜康市监测井分布覆盖了阜康市境内的砾质平原区、冲洪积平原中上部、冲洪积平原中下部三个区域,现分别根据三个区域内具有代表性的地下水长观井多年变幅情况对阜康市地下水动态进行说明。

利用收集到的阜康市地下水动态监测资料,选取具有代表性的17眼地下水长观井,对2001年~2010年的地下水动态变化特征进行分析,从而得出阜康市近10年的地下水动态变化特征。

4.1 地下水动态年际变化

4.1.1 砾质平原区

阜康市地下水长观井潜9、潜17、潜26分布于砾质平原区,潜9位于水磨河流域砾质平原区,地下水水位多年变幅为0.25 m,多年平均下降速率为0.03 m/a,即水位成上升状态,这是由于该地带内无工业用水,农业用水引用水磨河地表水,地下水仅供居民生活用水,且水磨河地表水对地下水补给作用明显所致;潜17位于三工河流域砾质平原区,地下水水位多年变幅呈下降趋势;潜26属西沟河流域砾质平原区,由于西沟河属季节性河流,地表水来水量对地下水补给作用不显著,因此地下水水位变幅成下降趋势。各长观井地下水位多年变幅详见表1,地下水长观井地下水水位多年动态变化图见图1。

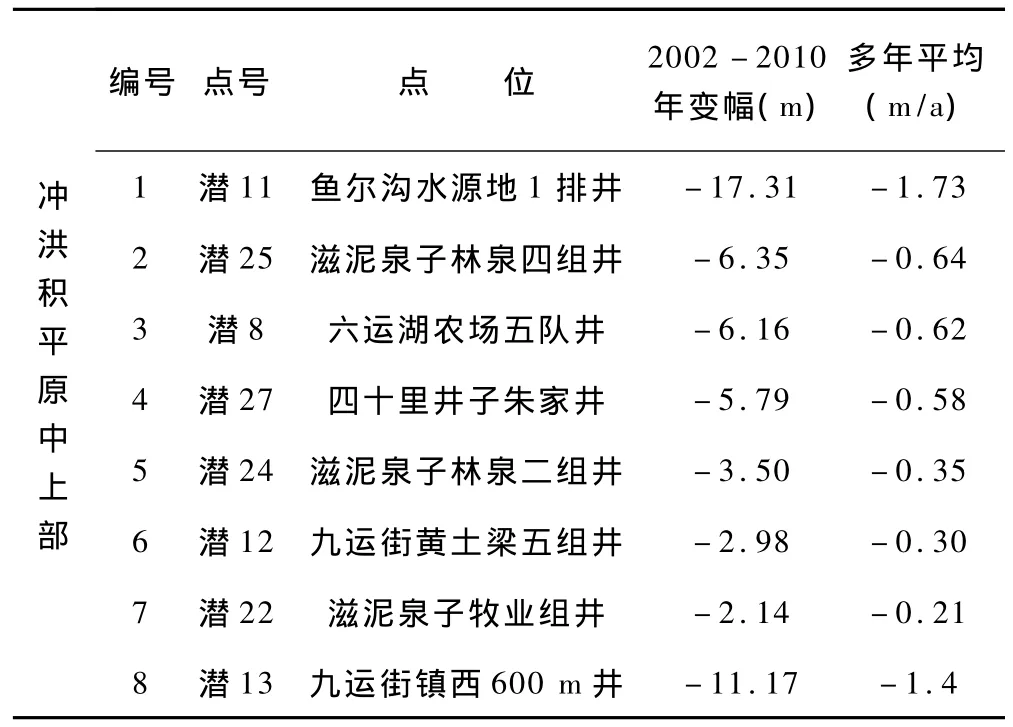

表1 地下水长观井地下水位多年变幅表m,m/a

图1 砾质平原各地下水长观井2001-2010年地下水水位多年动态变化图

4.1.2 冲洪积平原中上部

阜康市冲洪积平原中上部分布了地下水长观井8眼,分属于水磨河流域、三工河流域、甘河子流域、白杨河、四工河流域、西沟河流域和黄山河流域。8眼地下水长观井地下水水位多年变幅均成下降趋势,多年变幅为 -2.14 m~-17.31 m,地下水多年平均下降速率为 - 0.21 m/a~-1.073 m/a,造成地下水水位下降的原因是由于此地带属阜康市人口、工业密集区,地下水开采相对集中。各长观井地下水位多年变幅见表2,地下水长观井地下水水位多年动态变化图见图2。

表2 地下水长观井地下水位多年变幅表m,m/a

图2 冲洪积平原中上部各地下水长观井2001-2010年地下水水位多年动态变化图

4.1.3 冲洪积平原下部

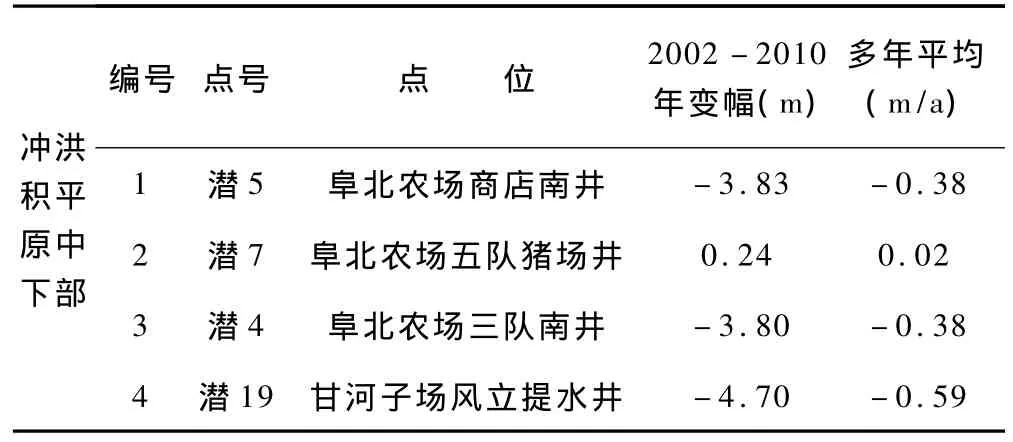

阜康市冲洪积平原下部分布了地下水长观井4眼,分属于水磨河流域、甘河子流域。其中阜北农场农五队沿线地下水水位上升,其原因是,此区域农业为主要用水项目,而农业灌溉用水由三工河泄洪洪水及上游鱼儿沟水源地机井抽水注入冰湖水库,再通过渠道将水引入农田灌溉,本区域无地下水开采,因此地下水水位自2001至2010年呈上升趋势。其余3眼地下水长观井地下水水位多年变幅均成下降趋势,多年变幅为-3.80~-7.70 m,地下水多年平均下降速率为-0.38 m/a~ -0.59 m/a,水磨河流域、甘河子流域自南向北条形地带地下水水位下降趋势较前两个地带减弱,这是由于地下水受地表水补给作用显著所致。各长观井地下水位多年变幅详见表3,地下水长观井地下水水位多年动态变化图见图3。

表3 地下水长观井地下水位多年变幅表m,m/a

4.2 地下水水位年内变化

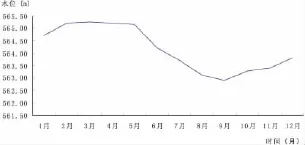

阜康市地下水水位年内变化趋势都和年内地下水开采量变化有关,以2010年小泉开发区井为例,4月~8月地下水集中开采时地下水水位持续下降,1月~3月,9月~12月,地下水水位略有上升,有所恢复。该井2010年地下水水位变化过程见图4。

图3 冲洪积平原下部各地下水长观井2001-2010年地下水水位多年动态变化图

图4 阜康市小泉开发区井2010年地下水水位变化图

根据2010年阜康市地下水水位降幅等直线图所测量出的不同地下水埋深面积,与昌吉州水利科学研究所《阜康市超采区划定报告》中2005年阜康市不同地下水埋深面积做比较,地下水埋深2~3 m的面积由2005年的1 112.0 km2减少到2010年的11.9 km2;地下水埋深3~5 m的面积由2005年的358.7 km2减少到2010年的94.3 km2;地下水埋深>5 m的面积由2005年的307.7 km2增加到2010年的2 305.5 km2,由此可明显看出阜康市地下水水位年际变化呈逐年下降趋势,详见表4。

综上所述,造成阜康市地下水水位持续下降的主要原因是近年来工农业生产迅猛发展,各种经济形势的小农场不断涌现,对水资源的需求越来越大,从而使地下水的开采量逐年增加。此外,水利工程日趋完善,对地下水的补给相应减少,也是地下水水位下降的原因之一。

表4 阜康市2005年、2010年地下水不同埋深面积比较表

5 地下水水位下降对自然环境的影响

5.1 低山丘陵区水土流失严重

河流出山口段的低山、丘陵区,降水稀少、蒸发量大,气候干燥、植被稀疏。山坡和沟谷表层有黄土覆盖,遇暴雨丘陵区表土冲刷严重,造成河道两岸水土流失严重,产生大量的泥流汇入河流。

另一方面,季节性洪水冲刷两岸,造成两岸不同程度的垮塌,加剧了河床淤积,使得该区本已十分脆弱的生态环境雪上加霜。

5.2 灌区盐碱地面积大、分布广,且局部地区有扩大趋势

灌区下游分布有大量次生盐渍化面积。其中轻盐渍化面积(含盐量0.5% ~0.8%)占15% ~25%;中盐渍化面积(含盐量0.8% ~1.0%)占25% ~45%;强盐渍化面积(含盐量0.5% ~0.8%)占45% ~75%。灌区下游区灌溉面积盐碱地有扩大趋势。

5.3 荒漠植被破坏严重,大农业生态环境十分脆弱

区域内大量荒漠面积植被稀疏,覆盖度低,仅为10% ~15%,由于局部地区地下水超采、加之过渡放牧,致使荒漠植被逐年衰退,农田林网长期得不到更新完善,加之干旱、大风、洪涝等灾害频发,使得该区域大农业生态环境十分脆弱。

5.4 局部地区地下水超采,泉水干涸

平原灌区内地下水开采量逐年递増、居高不下,使灌区下游地下水溢出带泉水逐渐衰退,直至干涸,这也是荒漠植被衰退的主要因素之一。

6 对策与建议

6.1 建立健全地下水资源管理机构

建议在水利局及乡水管站原有的职能基础上,明确对地下水资源的管理职能,将水资源管理工作约入到日常工作中,并明确具体的负责人及具体的管理人员。

6.2 改革地下水资源管理体制

建立以取水许可为标志的地下水资源权属统一管理体制,消除地下水开发利用和水资源费征收方面仍然存在的部门职能交叉、城乡分割管理的问题,为加强地下水资源的管理和保护提供体制保障。

6.3 建立地下水资源管理档案

地下水资源在开发利用中应建立严格的管理体系,由于地下水都是由单个井完成开发利用的,故应对单井的资料建立完善的档案。

6.4 实施地下水资源保护规划

灌区内盐渍化土壤的存在、南部沙漠高矿化度水的较大面积分布,都可能影响到灌区地下水水质,因此,应按照地下水资源保护规划进行地下水利用管理。

6.5 建立和完善地下水动态监测工作

建议水行政主管部门借此次地下水开发工程的建设,建立和完善地下水动态监测工作,为今后本区的地下水资源管理和评价奠定良好基础。

6.6 通过调整水资源开发利用总体布局,保护地下水资源

加大地表水资源和地下水资源的统管力度,实行地下水与地表水联合调度与合理配置,实施地下水超采替代措施,压缩地下水超采区超采水量,完善、提高水利工程布局和功能。

6.7 强化水资源论证工作,严格限制开采地下水资源

为了加强地下水资源的管理和保护,严格执行水资源论证制度。

[1]中华人民共和国国家标准.供水水文地质勘查规范[S].北京:中国水利水电出版社.2001.

P641.74

B

1004-1184(2012)04-0071-03

2012-03-23

胡娟(1982-),女,陕西富平人,助理工程师,主要从事工作为水资源调查评价、地下水开发利用与保护、建设项目水资源论证。