我国大学生性审美的变迁

2012-01-10安晓鹏

李 红,安晓鹏

(成都大学师范学院心理健康中心,四川 成都 610106)

我国大学生性审美的变迁

李 红,安晓鹏

(成都大学师范学院心理健康中心,四川 成都 610106)

随着社会的进步和时代的发展,人们对性的认知和接受度都有显著的提升。但目前对大学生性审美观变迁的研究相对较少,研究者采用问卷法,并结合2000年的数据,基于对大学生性审美观变迁的分析,对大学生性文化观念的变迁做了探讨。结果显示:十年中,大学生的性吸引无太大的反差,但由于社会的压力,媒体的宣传,使得大学生在性审美上,更加注重社会标准,更加注重具体的细节完善,而这些细节的关注,是和社会要求相一致的。

大学生;性审美;性文化的变迁;趋势及对策

一、引言

(一)性审美概念的界定

从德国哲学家鲍姆加通最早提出“审美”(aesthetical)的这个概念起,发展到现在,审美概念的内涵已从狭义的、单一的衍变成广义的和多元的。但是,这并没有改变审美经验在审美活动中的核心地位,审美概念的界定也是以审美经验为依据的。鲍桑葵最早使用“审美经验”(aesthetic experience)概念,他认为,“审美经验是一种快感,或是一种对愉快事物的感觉”,是身心和谐、灵肉合一的满足和愉悦的主体的生命整体意识。[1]性审美的字面意思是与人的性有关的审美,它是在性审美的过程中,审美主体对审美对象的整体意识,表现为审美客体引起的审美主体生理和心理上满足和愉悦。

(二)国内大学生性审美的研究现状

性审美既是审美现象,又是特定的性心理活动,涉及美学与心理学的融合问题。性审美研究的基本内容在于,现实生活中性别角色的容貌、形象及其态度等的审美感受,理想性别角色形象塑造及其态度。性审美是美学和心理学交叉,探索性别角色感受,形成健康的性别角色形象态度,塑造理想性别角色规律的研究领域。性审美研究处于起步阶段,研究成果非常稀少,2010年4月出版的宋先梅所著的《华夏之魅——中国古代性审美研究》,从中国古代大量的文学作品中存在的性审美观予以全面的历史观照,考察了中国古代性审美观发展嬗变的历程,很大程度上弥补了我国美学学科发展的结构性缺陷。性审美观属于社会历史现象,它要受社会生活方式及其条件制约,古今性审美观存在巨大差异,从中国古代文学作品的性审美观历史观照的角度,研究中国古代性审美观发展嬗变的历程,虽然对研究当代中国人的性审美观有借鉴作用,但它却不能取代人们对于当代中国人尤其是当代中国大学生性审美现状的了解。

由于我国传统文化观念以及中国学术传统的影响,人们避讳谈论性及其相关问题,性审美长期被排斥于学术研究之外。随着我国从传统社会向现代社会迈进步伐加快,对青年人研究视野得以拓展,对当代大学生心理研究及其教育得到重视,但对当代大学生的性审美的研究却十分罕见。就笔者所能接触到的文献来看,国内有关大学生性审美的研究,主要可以概括为两点:其一,大学生和中学生性现状、性文化及性教育研究。刘达临教授曾对中国的大中学生做过性文化现状的调查研究。胡珍教授在其专著《中国当代大学生性现状与性教育研究》(2003)中,比较系统地论述了大学生的性形象观,对大学生性形象塑造进行了分析,在其分析中涉及大学生性审美观及其主要特征。[2]其二,大学生性审美专题研究。除了胡珍的研究涉及大学生性审美及其特征外,贾宝先等对大学生性审美开展了专题研究。他们在其所著论文《大学生性审美之研究》中,提出了大学生的性审美呈多元化趋势发展。不同的人依据不同的性审美标准,在对待和处理性审美问题上也就表现出了多样性,当前不少大学生在一些社会不良性审美观的误导下出现了性审美的偏差。[3]

(三)新时期我国性审美与性文化的变迁

十年以前,大学生已不再把性看作神秘的事情,他们能够以比较自然的态度看待性及其相关问题。在这种背景下,学者们开始涉足青少年群体性问题研究,他们从不同年龄阶段、不同视角对青少年群体的性文化变迁进行研究。姚佩宽、杨雄教授的《青春期教育调查报告》、《中国社会变革时期青春期教育比较研究》等是有代表性的研究成果。《青春与性1989-1999:中国城市青少年的性意识与性行为》连续10年对青少年的青春期教育问题进行“纵向追踪”和“横向比较”。刘达临教授的《中国当代性文化——中国两万例性调查》被认为是影响最大的研究成果,该成果被国际上誉为“中国金赛报告”。该报告对20世纪80年代末、90年代初的中国的大、中学生性文化现状进行了研究。潘绥铭教授在1991年、1995年和1997年的三次全国大学生性调查,及其专著《中国当代大学生的性观念与性行为》揭示了社会转型以来大学生性观念与性行为发生的变化。但对大学生的性现状和性教育的系列研究方面几乎还是一片处女地,由四川省性社会学与性教育研究中心胡珍教授主持的全国教育科学“十五”规划重点课题“中国当代大学生性现状与性教育研究”则进行了开创性的研究工作。胡珍采用刘达临的问卷,对20世纪90年代初到新世纪初大学生的性文化变迁进行了较全面的研究。

进入新世纪以来,通过扩大招生、自费就学、自主择业的大学生一批批进入高校,一批批走上社会,他们所处的学校环境、社会环境以及人们的性观念都比上世纪末有了较大变化。教育部取消了在校大学生不准结婚的禁令;学校对大学生的“非道统”性行为也主要采取尊重、引导和心理辅导的方法,而不再与学生的道德品质挂钩;家庭、社会对大学生未婚同居行为也日益宽容;性少数群体的行为也被社会、家庭和大学生接受……在这样的社会性文化变迁的背景下,对新世纪十余年来大学生性文化变迁的研究成果还未见发表,进行该研究就显得十分必要。

二、研究方法

本项研究采用问卷法,结合具体现实修订了十年前的问卷,并随机在大专院校发放近万份,面积覆盖西南、华中、华南、西北等片区,学校类型涉及理工科、文科、师范和职业技术学校。内容包括调查大学生性知识、性观念(恋爱观、婚姻观、性行为观)、性行为、性教育、性审美、性补偿等文化现状,以及受文化影响的性生理、性心理等性现象的变化趋势。

三、研究结果及讨论

(一)当代大学生的生物性形象审美观

性审美首先从生物性形象的审美发端。我们测查了大学生对生物性形象的观念变化,调查内容主要是由第一信号系统发出的性信号,包括:面容(包括头发、容貌等)、体形(包括肩部、胸部、腰部、臀部、腿部乃至脚)、声音等。

1.大学生对“容貌对人生影响”的态度差异比较

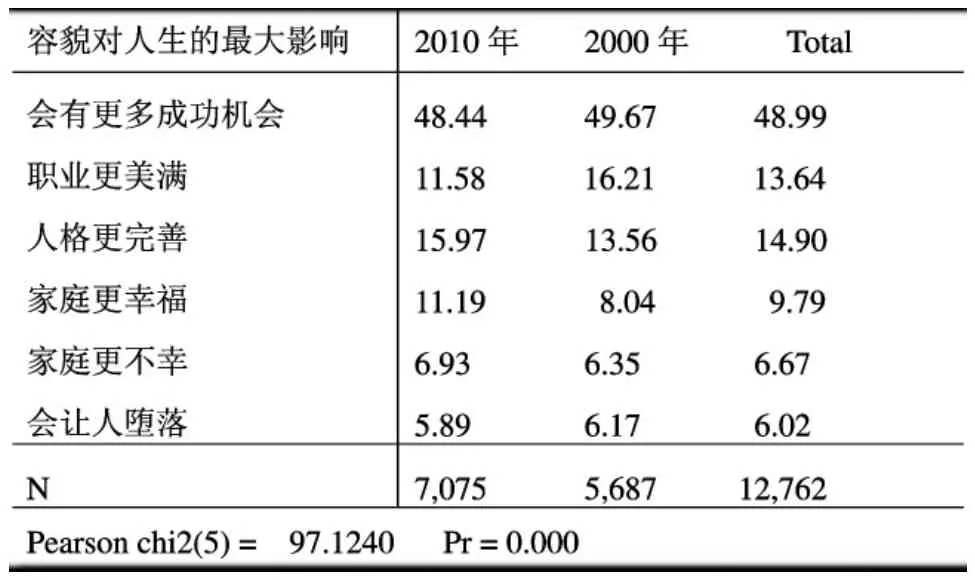

表1 “容貌对人生的最大影响”态度的十年比较(%)

由表1可知,尽管十年中社会经济情况发生了较大的变化,但是大学生对容貌与人生发展的看法,与十年前相比,并无显著的差别。都有近半数的被调查者认为美丽的容貌更能获得成功的机会。同时,2010年调查显示,在“人格更完善”、“家庭更幸福”方面,选择人数则略有上升,这可能提示我们,当代学生更加关注精神层面的成功感。我们又分别考察男生和女生对“容貌对人生最大影响”的选择,其结果和整体大学生的选择趋势是一致的。

2.大学生自我性形象的差异比较

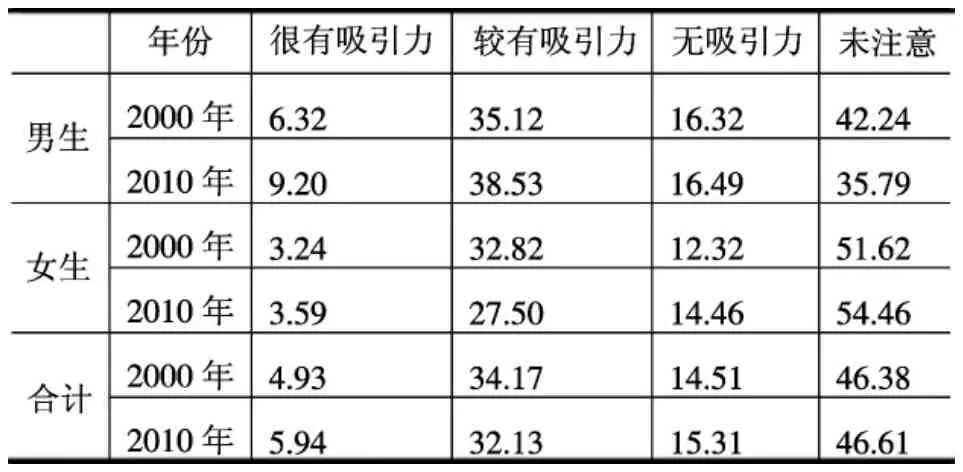

表2 大学生自我性形象差异的十年比较(%)

从表2我们发现,同十年前相比,男大学生认为自己“很有吸引力”、“较有吸引力”的比率仍然高于女大学生,说明男大学生对自己的吸引力更有自信心,而女大学生在“未注意”项的比率依旧高于男大学生,可见总体势态并无变化;但是,十年之后,男大学生在认为“很有吸引力”和“较有吸引力”上呈上升姿态,而女生则在“较有吸引力”一项上比率下降,相反更多女生表示“未注意”。这提示我们,近十年来,社会对性别角色的刻板化宣传更加不遗余力,客观上给女性增了更多压力。因为相比之下,男性身材不胖,身高不是很矮就算可以;而女性的美丽定义,却更多的和“天生丽质”联系起来,使得对自己容貌不自信的女生比率增长。

此外,大学生对于容貌的生物性形象的喜好方面(面容、体形、声音),同十年前相比,结果较为一致,并无明显差异。

(二)对男女大学生性形象塑造的审美观1.男大学生性形象塑造审美观的比较

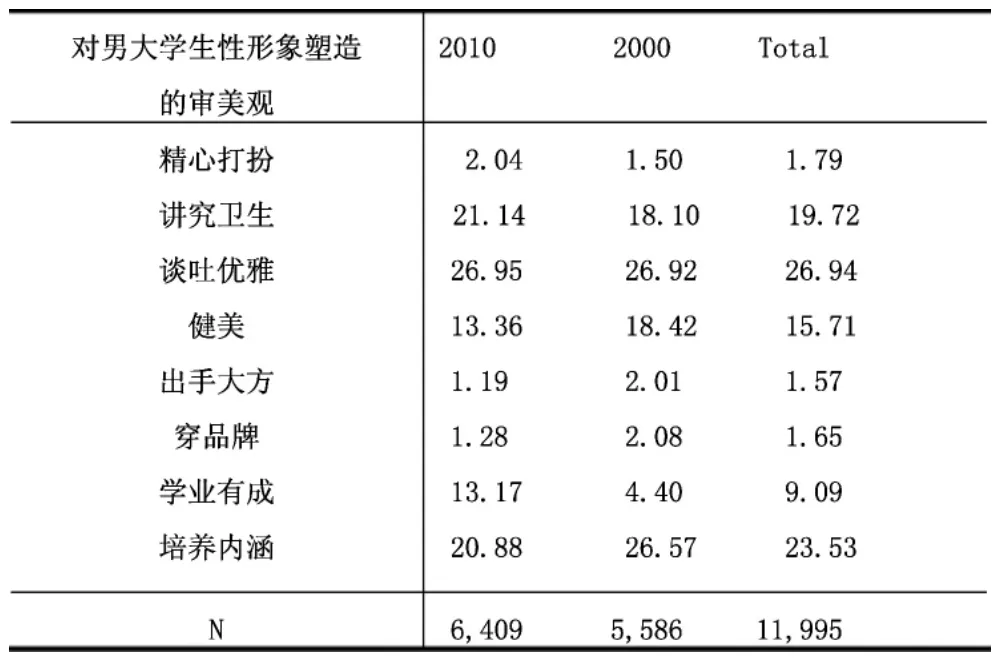

表3 “对男大学生性形象塑造的审美观”态度的十年变化(%)

在十年前的研究中,对于男大学生的性别形象塑造,大学生选择“培养内涵”、“谈吐优雅”和“健美”的居前三甲。我们针对男生和女生对男大学生性形象塑造审美观的看法,进行了十年前后的对比。结果显示,同十年前相比相比,男性对男大学生性形象塑造审美观念的前三项并无变化,但是内涵的注重有所下降,而对学业成绩的重视则大幅度提升。这可能和近几年就业压力加重,使得学生更重视“文凭学历”等“硬件基础”的作用。而女大学生对男大学生“讲究卫生”和“谈吐优雅”的要求提升较多。这可能和影视剧中对男性的塑造有关。

2.女大学生性形象塑造审美观的比较

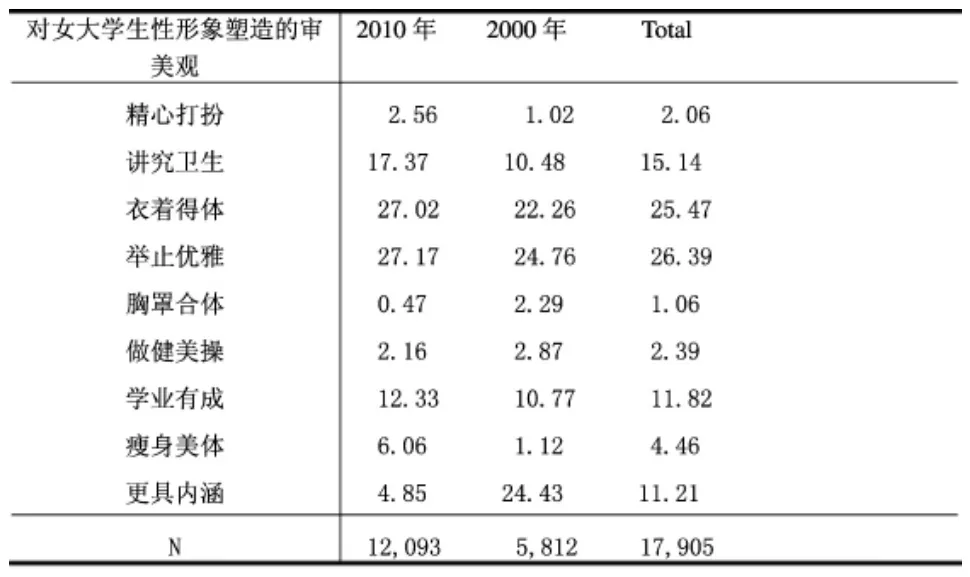

表4 “对女大学生性形象塑造的审美观”态度的十年变化(%)

相比较而言,女大学生性形象塑造的审美观,在十年间的变化更大。从表4可知,同十年前相比,男大学生对女大学生“更具内涵”项的要求急剧减少,而“精心打扮”、“衣着得体”和“讲究卫生”的要求上升较多,“举止优雅”仍然居于最高点,没有明显变化。“内涵”项的选择降低,可能因为现在的青年人更加现实,更注重具体的层面,而“内涵”相对含糊,因此关注随之降低。而女生对女大学生性形象塑造的审美观的变化趋势,与男生一致。可见十年之后,男女生在女大学生性形象塑造方面,持一致的观点。

四、结论

同十年前相比,当代大学生的性审美在大的方向上,并无大的变化,但在细节上,又呈现出一些新的特点。

1.当代大学生仍然非常认同个人容貌对成功有极大影响。但是,当代大学生在关注容貌重要性的同时,能够更全面地考虑问题,不再把容貌作为人生中决定性的因素;有更多的学生选择“人格更完善”、“家庭更幸福”选项,对精神层面的成功感的关注加重。即十年之后,当代大学生在重视经济方面的成就的同时,更加认可内心的成功感和自我实现感。在教育中,这是可以引导的积极方面,有助于提升大学生的内涵和修养。

2.大学生对自己的性吸引较有自信心。同十年前相比,男大学生认为自己“很有吸引力”、“较有吸引力”的比率仍然高于女大学生,说明男大学生对自己的吸引力更有自信心;而女大学生在性吸引力的自我评价上,则更为谨慎含蓄。近十年来,社会对性别角色的刻板化宣传更加不遗余力,客观上给女性增了更多压力。因为相比之下,男性身材不胖,身高不是很矮就算可以;而女性的美丽定义,却更多的和“天生丽质”联系起来,使得对自己容貌不自信的女生比率增长。实际上,这代表了男权主义对女性的不切实际的要求,在教育中需引导女生正确认识自己,树立自信。

3.大学生性形象塑造审美观念更趋于实际和具体。男性对男大学生性形象塑造审美观念方面,对内涵的注重有所下降,而对学业成绩的重视则大幅度提升;同样,男大学生对女大学生“更具内涵”项的要求急剧减少,而“精心打扮”、“衣着得体”和“讲究卫生”的要求上升较多,“举止优雅”仍然居于最高点,没有明显变化。这说明可能因为现在的青年人更加现实,更注重具体的层面,更加务实。

总的来说,大学生的性吸引在十年中并无太大的反差,但由于社会的压力,媒体的宣传,使得大学生在性审美上,更加注重社会标准,更加注重具体的细节完善,而这些细节的关注,是和社会要求相一致的。

[1]鲍桑葵.周煦良,美学三讲[M].上海:上海译文出版社,1983.

[2]胡珍.中国当代大学生性现状及性教育研究[M].成都:四川科学出版社,2004.

[3]贾宝先,肖喜如,高军华.大学生性审美之研究[J].焦作师范高等专科学校学报,2007(12).

G645

A

1671-2277-(2012)01-0053-03

乔 健