新农村建设中农民选择偏好与支付意愿调查研究——山东省东部地区的证据

2012-01-02周玉玺岳书铭刘光俊

□周玉玺 岳书铭 刘光俊

新农村建设中农民选择偏好与支付意愿调查研究

——山东省东部地区的证据

□周玉玺 岳书铭 刘光俊

新农村建设涉及农村发展的各个方面,农民选择偏好及支付意愿和支付水平对新农村建设具体实施效果具有重要影响。本文结合对山东省东部地区新农村建设状况的问卷调查,分析了农民对新农村建设中各项具体内容的认知、参与偏好及支付意愿。调查结果显示,农民收入水平是影响农民支付意愿的关键因素,村集体组织功能的弱化对农村公共服务水平具有显著影响,农民支付意愿更倾向于农村公共设施、生活设施以及生活环境的改善。

新农村建设;选择偏好;支付意愿

一、引言

自2006年中央一号文件提出建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村以来,全国各省市自治区制订规划方案,有计划、分步骤、分阶段开展新农村建设工作,取得巨大成就。作为庞大系统工程的新农村建设,涉及农村发展各个方面,这些方面相互关联、相互制约,需要政府、社会及农民共同参与,前前后后实施五年,各地新农村实际建设状况如何?进程中产生了哪些问题?主要制约因素是什么?农民的满意度如何?这些问题的总结梳理,能够探索与确定“十二五”期间新农村建设的新思路、新方式及建设重点。

目前,研究学者从不同视角对新农村建设中存在的问题、现有建设模式特征及主要影响因素等进行了广泛探讨。张日新、吴剑辉(2010)指出通过市场、政府行政干预、非营利组织等要素配置机制的协同作用,可形成资源配置的良性机制,促进农业生产效率的提高、农民人均收入的改善、农村公共品投入的增加、农民道德水平的上升、农村民主管理机制的形成。[1]也有学者从不同方面指出了新农村建设中存在的问题及主要困难,叶敬忠、那鲲鹏(2007)指出缺少资金投入、缺少技术、灌溉水等基础设施差是多数农民普遍关注的制约农业生产发展的因素;[2]王德海等(2009)认为技术推广服务严重缺失是农民在生产发展过程中遇到的最大困难;[3]张文秀、王冲(2009)指出文化程度、人均收入、支出、饮用水来源、交通、医疗卫生等是影响生活宽裕的主要因素;[4]隋书卿(2010)认为多元文化的冲击、农民整体素质偏低、文化资源欠缺、基层干部不够重视、制度不健全等是造成乡风失范的主要原因;[5]陈文胜(2010)从农户层面对湖南省新农村建设的业绩进行了调查分析,从经济、政治、社会和文化四方面综合分析了湖南省新农村建设中存在的主要问题。[6]对于新农村建设中不同发展阶段应如何突出重点,史红杰等(2008)认为农民对于村容整洁的满意度很低,农村环境问题在一定程度上影响到了农民的生活乃至投入新农村建设的积极性;[7]叶敬忠、吴惠芳(2008)指出目前村级民主政治建设有待加强,农民对“民主”的理解程度较低,各地区民主政治的发展极其不平衡。[8]对于各地区应采取何种模式建设新农村,陈文科、刘田喜(2010)通过对湖北省部分地区的建设实际,总结中部地区新农村建设“全面建设 综合发展”、“土地节约 规模经营”和“产业培育 特色发展”模式,比较分析这十种模式的共同路径及主要特色;[9]秦庆武、许锦英等(2008)结合山东实际,总结山东省新农村建设的“新城市主义”、“城乡等值化”、“村企一体化”和“产业化带动”四种主要模式的特征。[10]现有研究成果指出各地区应该根据当地实际情况,因地制宜地分步推进新农村建设进程,突出区域特色,发挥农民主体地位和作用。但各地在推行新农村建设中,是否存在政府建设目标、重心与农民的期望不一致的问题?农民首要关注的是新农村建设的哪方面?现有的建设内容、方式等是否响应了农民意愿和诉求?农民对各地新农村建设的政策措施、实施情况是否满意?基于此,本文以山东省为研究样本,通过对山东省农民对新农村建设实施情况的满意度和选择偏好的调查分析,厘清哪些方面影响着新农村建设的进程。

二、山东省东部地区农民选择偏好与支付意愿的调查分析

(一)调查基本情况

山东省农业较发达,主要农业经济指标位居全国前列,农业从业人口众多,占总人口60%左右。山东省始终把建设社会主义新农村作为全面建设小康社会的重点,较早地制订了新农村建设规划。2006年11月30日颁布实施《山东省建设社会主义新农村总体规划(2006-2020)》(以下简称《规划》),《规划》中明确界定了山东省推进社会主义新农村建设的基础和条件、指导思想和任务目标,并围绕着新农村建设的“20字方针”提出了具体的解决思路,以此《规划》为基础确定了山东省“十一五”期间新农村建设的重点工程。为科学衡量新农村建设绩效,建立了新农村建设(村级)总体目标评价指标体系,将建设目标分解为农民人均纯收入、恩格尔系数、居住质量指数、生活信息化指数、农村合作医疗覆盖率、适龄农民养老保险覆盖率等项。其中生产发展由人均村集体经济收入、农村劳动力非农就业比重、农机化综合水平、人均粮食产品、农业组织化程度等6项指标来度量,管理民主用农民对村政务公开的满意度来衡量。该指标体系以2005年为实际基数,总体权重为100,权重最大的是生活宽裕和生产发展,分别为31和28,其次是村容整洁,乡风文明、管理民主。所有指标都以2005年实际基数为参考系,分为2010年和2020年两个目标值,以此来跟踪统计并对进程进行管理和分析。《规划》实施近5年来,新农村建设效果如何?农民是否满意?需要进一步调查分析。本文以山东省新农村建设实践的调查数据为依据,切实了解农民对于新农村建设的真实评价。

此次调查样本选自山东省东部经济较发达地区,包括东营、青岛、威海、烟台、潍坊5个市的农村村民,样本总数为68,具有一定的代表性。为把握山东东部地区新农村建设中农民选择偏好与支付意愿,客观反映新农村建设情况,本项目采用抽样调查方式,调查问卷围绕着新农村建设的“20字方针”进行设计,考察农民对新农村建设内容的选择偏好以及参与意愿和支付水平,调查问卷包括单选、多选和少量的简答,同时做了少量访谈,并查阅了相关历史资料,以全面反应山东省东部地区农民对新农村建设的态度和倾向。调查项目共包括8个大项179个小项,分别是调查对象基本信息(14)、新农村建设的总体认识(19)、生产发展方面(54)、生活宽裕方面(33)、乡风文明方面(33)、村容整洁方面(17)、管理民主方面(17)、其他(2)。调查对象包括农业生产类农民、兼业农民、非农业类农民、村干部。

(二)调查数据统计分析

1.调查对象的基本情况

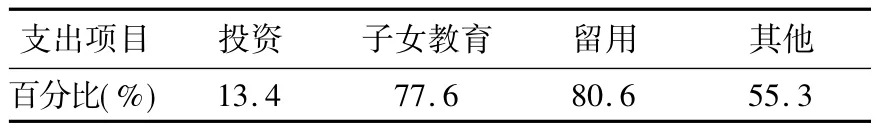

本部分主要考察调查对象的性别、年龄、接受教育程度、职业、家庭人口数、平均收入等基本情况,其中代表性的是调查对象的家庭人均年收入、所受的教育文化程度以及2009年的现金结余用途,具体调查情况如表1、表2、表3所示。

表1 农民家庭人均年收入

表2 山东省东部地区农民的教育文化程度

表3 2009年农民现金结余分配情况(多选)

如上表所示:山东省东部地区农民人均年收入水平较高,人均年收入在3000元以上的占了总人数的85.5%,这有利于提高农民对新农村建设的支付意愿;该地区农民的教育文化程度比较高,初中以上文化层次的占调查总人数的91%,表明此地区农民的文化素质较高,认知能力强,这有助于社会主义新农村建设的进行和推广,对农民的选择偏好与支付意愿影响较大;从农民现金结余分配情况,用于子女教育以及结余留用的人数所占比例最大,这对新农村建设的集资也是有益的,有结余就有支出的可能。总体来说,山东省东部地区农民的基本情况有利于社会主义新农村建设的进行和推广。

2.农民对新农村建设的基本认识

本部分针对调查对象是否知道新农村建设的提出、是否了解新农村内容、对新农村建设内容的关心程度、新农村建设的建设主体应该是谁、是否愿意参与新农村建设、对新农村建设的乐观还是悲观的看法以及对新农村建设具体内容的理解等问题进行调查。具体情况见表4、表5。

表4 农民对社会主义新农村建设举措的认识

表5 农民对“新农村建设”内容的了解

由表4、表5分析可以看出:山东省东部地区有64.7%的农民对新农村建设这一举措听说过,但不太清楚;对于“新农村建设”内容,即生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主这五方面的了解,大部分(约有50%)的农民仅仅知道一点,比较了解和非常了解的仅占13.2%、4.4%。对山东省东部地区农民对新农村建设五个方面的关心程度的调查显示,66.2%的农民对生活宽裕这一方面最关心,表明生活宽裕更贴近农民的切身利益。

对农民是否愿意参与新农村建设的调查显示,75%的农民愿意参与新农村建设,也就是大部分的农民还是支持新农村建设的,这对新农村建设的推行非常有利,作为新农村建设的主体,农民的支持是最重要的因素之一。对新农村建设中资金来源的调查显示,有80.8%的农民坚持政府要出资,同时自己出一部分资金或是出工,只有1.5%的农民认为应由自己全部出资。

通过对上述问题的调查结果分析发现:山东省东部地区绝大部分农民对新农村建设这一举措的内容不是很了解,这对推进新农村建设非常不利。同时,政府应加大对社会主义新农村建设的支持,加强资金扶持,重视农民关注的方面,使农民真正实现生活宽裕,从而更好地支持新农村建设。

3.农民关于“生产发展”方面的认识和评价

“生产发展”是建设新农村必要的物质基础,是新农村建设必须始终抓住的中心环节。本部分主要调查农村工作重点是什么、村政府资金重点扶持哪方面、发展生产最重要途径是什么、农业生产的劳动力类型、农产品类型及产量、生产经营中的主要问题、资金短缺方面、劳动力不足方面、生产技术缺乏方面、基础设施方面、产品销售困难方面、生产资料供应不足方面、价格波动方面存在困难的程度、最希望政府给予哪方面补贴、对政府补贴是否满意、是否愿意为改善生产发展出资及出资多少等问题。

调查资料显示:农民认为政府对农村的资金支持重点应放在基础设施建设、提高农业科技水平、农业生产信贷支持、农田基本水利设施这几方面。同时通过对国家给予农业的补贴现状调查显示:国家的补贴涉及多方面,粮食补贴、农机购置补贴、良种补贴,补贴范围分别占89.6%、30.5%和29%。对农民为“生产发展”出资最愿意投资方面的调查显示,36.4%的农民选择农产品加工业。

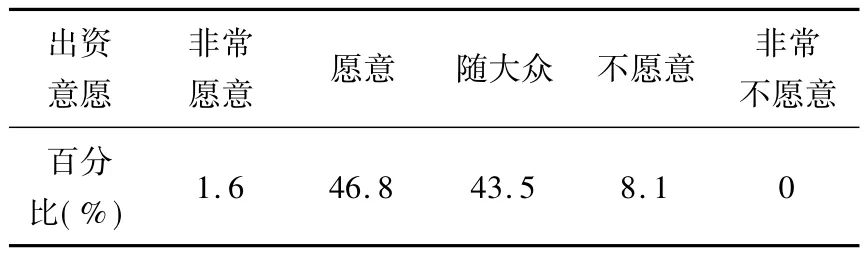

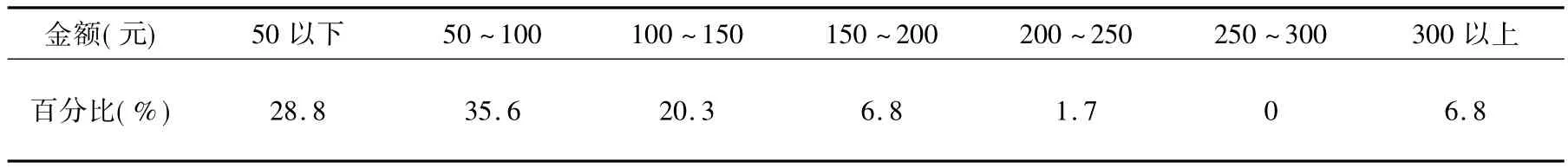

结果分析显示(表6、表7):国家对农业的补贴范围狭窄,补贴力度不够;有46.8%的农民愿意对“生产发展”方面出资,但出资金额不多,占40.6%的农民出资额在50-100元之间。因此,国家要顺应农民的意愿,在生产发展中突出农产品加工业的扶持力度,同时要加大对农业的支持力度,从财政上支持新农村建设。

表6 农民对“生产发展”方面的出资意愿

表7 农民对“生产发展”方面的出资金额

4.农民关于“生活宽裕”方面的认识和评价

“生活宽裕”是建设社会主义新农村的具体体现,主要指农民的收入逐步提高,衣食住行等条件不断改善,生活水平和生活质量改进等。该部分主要了解调查对象对经济条件的层次、家中有哪些家电、对现在的经济条件是否满意、认为村中急需改造的方面、家庭收入的主要来源、打算增加收入的方式、家庭主要的支出项目、家庭中急需政府解决的问题、对村里公共设施的满意程度、是否愿意为公共设施出资以及出资多少等问题的意愿及偏好等。

调查资料显示:41.8%的农民对现在的家庭经济状况感觉一般;关于村中急需改造的方面,道路占57.4%、公共场所占42.6%、学校占30.9%;公共设施出资中38.5%的农民最愿意投资于道路建设。

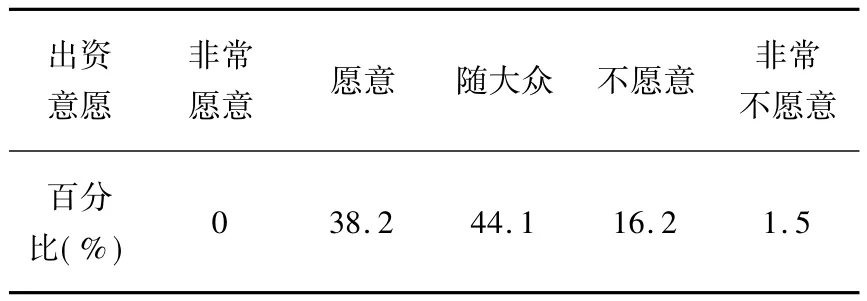

结果分析显示(表8、表9):大部分农民对现在的生活状况感觉一般,与“生活宽裕”还有差距;村中设施基本都需要改造,需要国家支持;49.3%的农民愿意为部分公共产品出资,出资金额比较高,在社会主义新农村建设内容五方面中出资意愿最高,说明了农民对公共设施的重视和关注程度。

表8 农民对部分公共产品的出资意愿

表9 农民对部分公共产品的出资金额

5.农民关于“乡村文明”方面的认识和评价

“乡风文明”是建设社会主义新农村的灵魂。该部分主要了解调查对象对农村的社会风气好坏、打发闲暇时间的方式、喜欢收看的电视节目、村里有哪些文化活动、对村里的文化活动是否满意、村里有哪些公共文化设施、对文化设施是否满意、对村庄治安是否满意、认为应该进行的乡村文明建设活动有哪些、家庭中一年为购置图书的支出比例是多少、是否愿意修建室内室外公共活动室、公共娱乐设施、体育健身设施以及愿意出资多少等问题的看法。

数据分析显示:山东省东部地区70.6%的农民认为当地的社会风气一般;51.5%的农民认为本村的文化及娱乐活动一般,不是很好,而有61.7%的农民对当地的公共文化设施不满意,不能满足农民的需求;对于公共设施投资方面,51.6%的农民愿意投资于室外公共活动场所,如广场、公园等。

结果分析显示(表10、表11):大部分农民对当地的公共文化状况感觉一般,不是很满意,特别是对公共文化设施不满意,这表明我国农村的文明状况尚未达道农民的要求。农民对公共文化设施的出资意愿不高,出资金额较少,这表明农民还没有认识到“乡风文明”的重要性,这需要国家进一步的支持和宣传。

表10 农民对公共文化设施的出资意愿

表11 农民对公共文化设施的出资金额

6.农民关于“村容整洁”方面的认识和评价

“村容整洁”主要是指农村脏乱差状况是否从根本上得到治理,生态环境、人居环境是否得以明显改善,社会秩序稳定,村容村貌焕然一新,这是体现社会主义新农村建设状况的重要外在环境条件。该部分主要了解调查对象对村中急需改造的方面、认为影响村容整洁的主要因素是什么、对村里的村容村貌是否满意、对房屋街道布局、村落绿化、道路建设、村庄整洁、荒山绿化、垃圾处理、厕所条件、厨房条件、圈舍条件、工业污染的满意程度以及改造意愿、是否愿意出资以及出资多少等问题的回答。

调查资料显示:70.6%的农民对当地的村容村貌感觉一般,村里的许多设施都需要改造,如街道布局、村落绿化、荒山绿化等;对于村容村貌的改造出资,50%的农民最愿意投资于街道、道路的改善。

数据分析显示(表12、表13):山东省东部地区农村的村容村貌一般,大部分设施都需要改造,特别是街道、道路。对于村容村貌的改造,超过50%的农民愿意出资,且出资金额较高,表明农民对村容村貌开始重视,农民非常重视自己的生存生活环境。

表12 农民对村容村貌和环境改善的出资意愿

表13 农民对村容村貌和环境改善的出资金额

7.农民关于“管理民主”方面的认识和评价

“管理民主”是推进新农村政治文明建设的基本要求,完善村民自治制度则是实现乡村管理民主的关键。该部分主要了解调查对象对村委会选举的民主程度、对村干部上任后的满意程度、对村委会提供公共设施的满意程度、做出村公共物品决策的主要依据、每年召开村民大会或代表大会的次数、参与村里会议的积极程度、对“财务公开”“民主理财”的理解、对“一事一议”的了解、愿意参加哪种类型的农民合作组织、需要哪方面的培训以及关于村干部与村民关系如何等问题的回答。

调查资料显示:山东省东部地区约占60.3%的农民认为本村的村委会选举还是一般民主的;57.8%的农民对于参加村里会议积极性一般;近60%的农民对村委会的财务状况不了解,约54%的农民对村委会的财务公开不满意;80%多村委会未执行过“一事一议”。

结果分析显示:山东省东部地区农村的民主程度欠缺,村委会简单行事,对外封闭,农民对村里的财务情况、行事决策等不了解,很难行使自己的权利,这些都不利于农村的民主管理。

三、结论和建议

1.主要结论

调查资料分析显示,大部分农民对于建设新农村的政策与措施有所了解,农民在新农村建设内容的选择偏好上倾向于追求生活宽裕,而在支付意愿上随大众,愿意支付,虽然金额有限,但也是对国家政策的支持。同时农民对社会主义新农村建设的认识还存在一定的误区,这对新农村的推行是不利的。

2.政策建议

社会主义新农村的建设不仅需要国家政策的支持、基层组织的动员与实施,更需要广大农民的参与。新农村建设的措施、实施方案、建设重点等只有满足广大农民利益诉求,才能吸引他们积极参与到新农村建设之中,从而保证新农村建设的顺利推行。根据以上对山东省东部地区新农村建设中农民选择偏好与支付意愿的调查分析,针对其中存在的问题,提出以下建议。

(1)进一步拓宽农民增收渠道。农民收入水平对农民在新农村建设中的支付意愿及支付水平具有显著影响。因此进一步拓宽农民的增收途径,可以提高农民的参与范围和参与程度,获取必要的建设资金支撑。从目前农业发展态势来看,进一步加强现代农业建设,提高农业产业化水平,增强农业产业链的价值增值能力,仍然是增加农民的农业生产收入的主要路径。同时需要进一步拓宽农民就业空间,增加农民的非农务工收入和财产性收入,这需要进一步优化调整农村产业结构,积极培育和发展农业龙头企业,发挥龙头企业辐射带动作用和吸纳劳动力就业效应。

(2)重塑基层组织(村组织)的资源动员能力、协调生产能力。农村税费改革和土地承包权30年不变的政策实施之后,农民自主经营权逐步扩大,原来作为农业生产的组织协调者和农村公共服务供给者的农村基层组织(村集体组织)的功能逐渐转变和弱化,农民失去了协调组织农业生产和提供公共服务的“代理者”,致使各自独立的农民在新农村建设中有搭便车的机会主义倾向,一定程度上阻碍了农民的参与程度和支付意愿。为抑制农民“搭便车”行为,应重新塑造和设立组织协调农户生产和提供农村公共服务的“代理人”,对农业生产活动领域的各类专业性服务(如农业生产技术、农产品销售、农产品质量标准监测、农机及灌溉服务、农业生产资料供给等)可由各种类型的农业(农民)专业合作社、农业龙头企业及专业农户等代为提供,以顺应不同农户的差异化诉求;而对于农村社会的公共服务,应由原来的村集体组织转变职能负责提供,主要包括农民的政治生活活动的组织协调、农村文化活动的组织安排、农村生活公共服务设施的提供、维护等,以顺应所有农民的均等化诉求。

(3)建立有效的多元资源供给协作制度。新农村建设涉及各级政府、社会组织及农户等多个利益群体,需要各个组织共同协作,才能达到新农村建设的目标。调查结果显示,有80.8%的农民希望政府对新农村建设增加资金支持力度,尤其是农村公共事业,农民更愿意以劳动力投入的方式参与新农村建设。但是受政府目标导向的约束,中央政府在新农村建设资金投向上要兼顾区域的均衡性。因此,为满足各地区新农村建设资金的需求,需要建立社会资源的动员机制,优化社会资源参与新农村建设的参与环境、方式、渠道和空间,吸引社会资源参与到农村公共事业的建设,以弥补新农村建设资金的缺口。

[1]张日新,吴建辉.要素配置机制与新农村建设的理论逻辑[J].农业经济问题,2010,(10):72-76.

[2]叶敬忠,那鲲鹏.新农村建设中农民视角的生产发展[J].农业技术经济,2007,(6):85-91.

[3]王德海,孙素芬等.新农村建设中农民视角的生产发展问题与需求分析[J].农村经济,2009,(4):34-36.

[4]张文秀,王冲.西部少数民族牧区新农村建设中生活宽裕的影响因素分析——基于川甘青8县牧民的问卷调查[J].软科学,2009.23,(11):79-82.

[5]隋书卿.关于新农村乡风文明建设问题的思考[J].学理论,2010,(1):110-111.

[6]陈文胜.新农村建设进程中的现实困境—基于湖南省万户农户调查[J].中国农村经济,2010,(5):15-22.

[7]史红杰,吕宇栋,彭大鹏.社会主义新农村建设过程中村容整洁方面存在的问题及对策[J].中共郑州市委党校学报,2008,(6);72-73.

[8]叶敬忠,吴惠芳.新农村建设中农民视角的管理民主[J].中国农村观察,2008,(3):46-52.

[9]陈文科,刘田喜等.中部地区新农村建设的典型模式与路径分析[J].中国农村经济,2010,(5):4-14.

[10]秦庆武,许锦英,王新志.山东新农村建设的主要模式及启示[J].青岛行政学院学报,2008,(1):69-73.

The new rural construction project that involve all aspects of rural development,farmers'preferences and willingness to pay and the pay level of the concrete implementation of the new rural construction,has an important impact on results.In this paper,it is analyses that the farmers of the new rural construction in the specific content knowledge,preferences to participate and willingness to pay on the eastern Shandong province.The findings show that farmers'income levels affect farmers'willingness to pay is a key factor.It has significant impact on the level of public services in rural areas with the weakening of the village collective organizations function.The farmers'willingness to pay more inclined to rural public facilities,living facilities and the improvement of living conditions.

Study on Investigation on the Rural Farmers'Choice Preferences and Willingness to Pay under New Rural Construction:An Evidence of Shandong Province Eastern Region

ZHOU Yu-xi,YUE Shu-ming&LIU Guang-jun(17)

F325.15

A

1008-8091(2012)02-0018-06

2012-02-28

山东社科规划重点项目“我省农民对新农村建设内容的选择偏好及支付意愿研究(项目编号:07JDB062)”阶段性成果;山东省“三农”问题软科学研究基地资助项目。

山东农业大学经济管理学院,山东 泰安,271018

周玉玺(1970- ),男,管理学博士,山东农业大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师,主要研究领域:环境与资源经济、水资源管理制度与政策、农业公共投资等。