新古典范式、比较制度范式与契约结构范式——交易费用内生化的三种思路①

2011-12-28张凤超付才辉

张凤超,付才辉

(1.华南师范大学 经济与管理学院/马克思主义理论博士后科研流动站,广东 广州 510006;2.厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005)

新古典范式、比较制度范式与契约结构范式

——交易费用内生化的三种思路①

张凤超1,付才辉2

(1.华南师范大学 经济与管理学院/马克思主义理论博士后科研流动站,广东 广州 510006;2.厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005)

基于新古典范式的交易费用模型化无法触及制度;基于比较制度范式的交易费用模型化对交易的组织细节虽有深刻的洞见,但无法求解均衡交易费用。鉴于此,提出一种创新的交易费用模型化范式——契约结构范式。从契约结构的角度发现:交易参与人的行为品行和信息结构以及标的专用性会导致交易冲突;改善信息结构、提升治理水平是化解交易冲突的必由之路;均衡交易费用出现在信息费用和治理费用的边际效应相等时;制度环境的介入会节约交易费用但会耗费制度费用,二者的权衡导出均衡的制度边界。

均衡交易费用 新古典范式 比较制度范式 契约结构范式

1937年,Cosae发现了“交易费用”(transaction costs),将新古典经济学的理想世界拉回到了现实。②R.Coase.The Nature of the Firm.Economica,1937(4):386-405.从此,交易费用成为了新制度经济学(NIE)的里程碑。交易费用尽管从不同的角度得到了详细的描述,比如从类型的角度描述为市场型交易费用、管理型交易费用、政治型交易费用;从过程的角度描述为缔约前的搜寻考察所产生的信息费用、缔约中的讨价还价费用、缔约后的执行监督费用;从层次的角度描述为微观交易费用与宏观交易费用,等等,但是缺乏统一的定义。这种对交易费用进行描述化的处理严重影响了理论的严谨性,难以解释其对制度选择的意义。正如Fischer所言:“交易费用这一理论工具名声不佳并非偶然……,原因在于,有理由相信几乎所有问题都能用恰当列出的交易费用加以合理解释。”③S.Fischer.Long-term Contracting,Sticky Prices,and Monetary Policy:Comment.Journal of Monetary Economics,1977(3):317-322.因此,需要对交易费用进行理论的模型化。本文介绍、评析已有的两种交易费用模型化范式——新古典范式和比较制度范式,尝试提出一种新的交易费用模型化范式——契约结构范式,并在契约结构范式下解答“均衡交易费用是怎样得到的”这一制度经济学中长期以来难以回答的核心问题。

一、新古典范式:交易函数

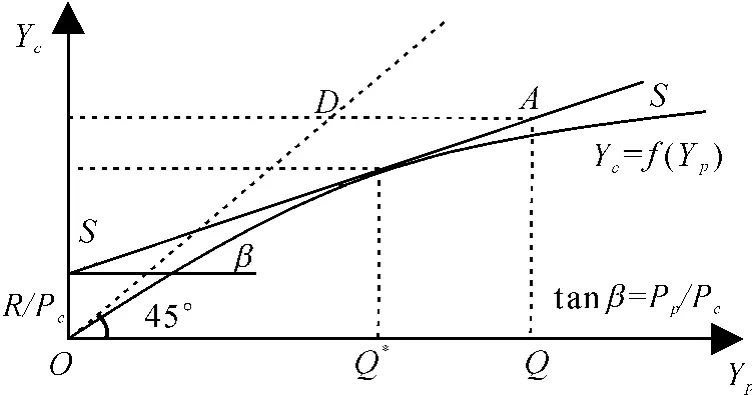

一些文献试图直接对新古典微观经济学进行简单拓展,将“交易”视为与“生产”类似的活动(transaction-as-activity),从而借助生产函数的框架来构造“交易函数”以模型化交易费用。④D.K.Foley.Economic Equilibrium with Costly Marketing.Journal of Economic Theory,1970(2):276-291.设Yp表示生产者愿意出售的交易量(交易投入),Yc表示消费者愿意购买的交易量(交易产出),则交易函数可表示为Yc=f(Yp)。如图1⑤S.Fischer.Long-term Contracting,Sticky Prices,and Monetary Policy:Comment.Journal of Monetary Economics,1977(3):317-322.所示,TC=Yp– Yc代表交易费用,可由AD之间的距离表示。因为存在正的交易费用,所以交易曲线必位于45°线之下。假设交易函数的性状是凸的,即交易过程的边际生产率随交易量增加而减少,边际交易费用随交易量的增加而增加。假设“交易”活动由一个中间商来完成,中间商从生产者那里以价格Pp购买商品,然后以价格Pc出售给消费者。这个中间商在交易函数的约束下最大化其利润,即:

其利润最大化的必要条件为:dYc/dYp=Pp/Pc。如图1所示,最优的交易计划Q*位于等利润线(SS)与交易曲线相切处。由于交易曲线的斜率小于1,因此 dYc/dYp<1,从而 Pp/Pc<1,即 Pp< Pc。这意味着消费者的支付大于生产者的所得,耗散的就是交易费用(Q*-f(Q*))。

图1 最优的交易计划

新古典经济学范式下的交易费用模型化只不过是类似于对交易费用进行简单的描述,没有对交易组织过程的细节给予足够的关注,“交易费用是怎样因为组织安排而节约下来的”依然不得而知,无法解释制度与交易费用之间的关系。①[美]埃里克·弗鲁博顿、鲁道夫·芮彻特:《新制度经济学——一个交易费用分析范式》,第20-40页,姜建强、罗长远译,上海三联书店2006年版。

二、比较制度范式:如何选择交易的组织方式来节约交易费用

(一)直接比较制度分析

比较制度范式始于Coase对交易组织方式的“市场—企业”经典二元划分,明确了交易存在不同的备择组织方式,以及交易费用在选择交易组织方式时的中心地位。②R.Coase.The Nature of the Firm.Coase开创的是直接比较制度分析,其论证结构如下:

其中,G1和G2是一组可供选择的交易组织方式或制度安排,G*是被选中的安排,C1和C2是各个组织安排所对应的交易费用。Coase的这个论证结构存在两个软肋:其一,未对交易费用给出明确的界定,采取的依旧是描述方式,从而使得交易费用难以观察和度量;其二,直接进行比较分析的主要障碍源自选择决策本身——未被选中的组织形式的交易费用根本无法被观察到。在Coase的论证结构中,即便能够恰当度量现存安排下的交易费用,也无法观察到其他安排下同一次交易的费用,这就导致了直接比较制度分析缺乏比较的基础,很容易声称现存制度安排能使交易费用最小化,而此类观点又很难加以反驳。③[美]S.E.Masten:《交易费用经济学的实证研究:挑战、进展与发展方向》,见[美]约翰·克劳奈维根:《交易费用经济学及其超越》,第 61-88页,朱舟、黄瑞虹译,上海财经大学出版社1994年版。实际上,比较制度分析是不能够对交易的制度安排加以直接比较的,这正是Simon的质疑所在——“交易费用被随意地用于分析……,只能是基于信念或虔诚而做出的选择”④H.Simon.Organization and Market.Journal of Economic Perspectives,1991(5):25-44.。

(二)间接比较制度分析

为了应对Coase式直接比较制度分析受到的质疑,Williamson提出了间接比较制度分析方法(交易费用经济学,TCE)。这一方法有两个版本:其一,用交易性质来间接测度交易费用,从而预测交易组织方式的选择⑤O.E.Williamson.Transaction-Cost Economics:The Governance of Contractual Relations.Journal of Law and Economics,1979(22):233-261.;其二,根据治理结构(交易的组织方式或微观制度安排或契约)的功效与费用来选择不同性质的交易⑥O.E.Williamson.Comparative Economics Organization:The Analysis of Discrete Structural Alternatives.Administrative Science Quarterly,1991(36):269-296.。第一个版本的论证结构如下:

其中,X表示影响交易费用的可观察的特征向量(即交易性质的三个维度:专用性、频率、不确定性),β1和β2是参数向量,e1和e2是未被观察到的因素,如研究者的估计误差、错觉等。这种间接的比较制度分析不用直接测度交易费用,只需通过具体分析交易性质如何导致各种交易组织形式的效率差别来设计可检验的假设,并根据β1和β2的相对量值建模预测。在实证研究中,观察到安排G1的概率为 Pr(C1<C2)=Pr[(e1-e2)<(β2- β1)X ],X的影响取决于(β2-β1)的符号。这些简化的假设很容易用诸如PROBIT模型和LOGIT模型等定性选择模型加以检验。在X(专用性、频率、不确定性)的测度指标中,一般用专用场地、专用实物资产、专用人力资本、特定用途资产来测度专用性;用交易发生的次数、业务规模、交易额来测度频率;用对未来的不确定性、对交易对方行为的不确定性、交易的复杂性来测度不确定性。①H.A.Shelanski and P.G.Klein.Empirical Research in Transaction Cost Economics:A Review and Assessment.Journal of Law,Economics and Organization,1995(11):335-361.Boerner和Macher对不同文化背景和社会科学领域的超过600项关于Williamson这一版本的比较制度分析的经验研究进行综述,认为其尽管存在一些问题,如资产专用性的指标有待精确、交易频率对于治理结构的选择可能不那么重要,但总体结论显示交易性质对交易契约安排的选择具有很高的预测效度。②C.S.Boerner and J.Macher.Transaction Cost Economics:An Assessment of Empirical Research in the Social Sciences.Working Paper,University of California,Berkeley,USA,2001.

笔者发现在经验研究中存在一个显著的差异:对交易性质的操作化取得了一致意见,但对契约安排的操作化却莫衷一是。对契约安排的操作化的普遍做法是根据契约安排的表面特征来编码,这已遭到了严重的质疑——“测度的效度受到定性排序和不精确的处理方式的威胁”③[美]S.E.Masten:《交易费用经济学的实证研究:挑战、进展与发展方向》。。

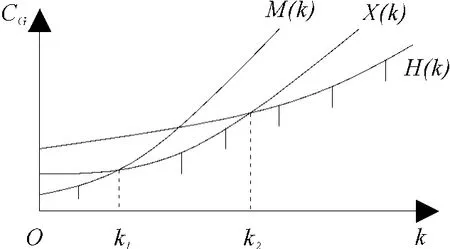

图2 比较治理结构选择

为了应对经验中区分不同治理结构(交易契约安排)的难题,Williamson开发了间接比较制度分析的第二个版本——“分离的结构分析模型”(discrete structural analysis),在该模型中归纳了治理结构的五个维度:激励强度(incentive intensity)、行政控制(administrative controls)、自发性适应(autonomous adaptive)、协助性适应(cooperative adaptive)、契约法的干预(contract law)。治理结构的功效可以通过这五个维度的不同取值加以刻画:市场治理(M)具有高强度的激励,这种治理结构下参与人各自拥有全部的剩余收益,这在科层治理(H)下是不可能的;科层治理具有很强的行政控制,而市场治理结构则不存在行政控制;科层治理有很强的协助性适应,而市场治理结构具有很强的自发性适应;科层治理依靠内部自制的隐性法令,而市场治理依赖古典式的外部完备契约法;混合治理(X)在各个维度上处于中间水平,但并不是市场治理与科层治理的简单混合,而是与它们平行的治理结构。④O.E.Williamson.Comparative Economics Organization:The Analysis of Discrete Structural Alternatives.图2⑤O.E.Williamson.Comparative Economics Organization:The Analysis of Discrete Structural Alternatives.显示了在不同治理结构中组织交易的交易费用(治理费用CG)差异:M(0)<X(0)<H(0)刻画了不同治理结构的官僚费用差异;M'>X'>H'刻画了不同治理结构的协调费用差异。这个版本的论证结构如下:

其逻辑是:交易专用性(k)越高,被敲竹杠的可能性越大,越需要控制来保护可占用性关系准租;专用性越高,双方的依赖性越强,越需要加强协调。因此,应根据治理结构的功效与费用来选择不同性质(专用性)的交易。

这个“分离的结构分析模型”依然没有脱离比较制度分析的范式,经验中的契约多样性远非几种理论类型所能概括。实际上,这个版本也同样陷入了Coase当年引而不用的尴尬境地。在比较制度范式下,尽管能够洞察到同一个交易可能存在的多张备择契约安排的关键差异,但是每张契约安排的结构依然不得而知,在理论上也不能够回答“均衡交易费用是如何得到的”这个核心问题。⑥“交易费用”究竟由谁承担或者如何在交易参与人之间分摊,实际上在Coase及其追随者的文献中并未明示。为了简化分析,本文中假定交易费用由为了获取交易剩余的单边交易者获取。

三、契约结构范式:均衡交易费用是怎样得到的

(一)契约结构范式⑦ 对于契约结构的详细剖析,可参阅张凤超、付才辉:《契约结构:基于文本视角的考察》,载《学术月刊》2010年第10期。

从广义上讲,一个交易关系就可视为一张契约,那么其结构如何?通过对正式合同与非正式协议进行文本分析,笔者发现任意一张契约的菜单内容都可以提炼为三项要素:参与人、标的、条款。按照Commons对交易单元的分析逻辑,一个交易关系包含三项原则:冲突(conflict)、依赖(mutuality)、秩序(order)①J.R.Commons.Institutional Economics.Madison:University of Wisconsin Press,1934:50-150.。据此,契约中或明或暗的条款实质是一种化解交易冲突实现参与人相互依赖的共同利益的私人秩序治理结构②O.E.Williamson.The Lens of Contract:Private Ordering.A-merica Economic Review,2002(92):438-443.,而导致交易冲突的缘由隐藏在参与人和标的之中。源于参与人的导致交易冲突的前置变量可设置为行为品行与信息结构两个变量,源于标的的导致交易冲突的前置变量可设置为专用性。那么,由行为品行、信息结构、专用性的相互作用,就会导致交易冲突。根据代理理论,即便参与人追求自身利益最大化而不会损人,交易标的不具有专用性,但只要信息不对称,就会发生诸如逆向选择或道德风险等代理风险冲突,化解之道在于设计激励机制,以确保私人信息的披露以及抑制道德风险——治理结构的激励维度。根据TCE的观点,信息的不完整会给参与人的连续决策带来麻烦,从而形成不适应冲突,化解之道是协调——治理结构的协调维度。根据GHM模型,即便信息对称,但如果参与人是投机的、交易标的具有专用性、相关信息第三方不可以验证,那么弱势一方会预期再谈判或者重新缔约时,专用性投资产生的可占用性关系准租会被对方敲竹杠,就会减少交易的专用性投资,从而产生套牢冲突,化解之道是在参与人之间分配决策的控制权(特定控制与剩余控制)③在信息完整的情况下,契约中可以约定的决策控制权为特定控制;在信息不完整的情况下,契约中无法约定的决策控制权为剩余控制。因此,特定控制源于契约中的控制机制,而剩余控制源于契约之外的产权、知识、能力等,尽管两者都是契约的构成,但是在Hart之前人们看不到它们的关联(参见Hart,Oliver,and J.Moore.Property Right and the Nature of Firm.Journal of Political Economy,1990(98):1119-1158)。——治理结构的权威维度。

综上所述,契约的文本结构可概括为参与人就标的所达成的条款,对应的理论结构是:源于参与人的行为品行、信息结构与源于标的的专用性三个变量导致了交易冲突,条款的实质就是化解代理风险、不适应、套牢等交易冲突的私人秩序治理结构,包含激励、协调、权威三个维度。

(二)均衡交易费用是怎样得到的

假定在某个特定的交易中,参与人的行为品行、标的的专用性保持不变,那么信息结构(对称性、完整性、验证性)的分布状况导致交易冲突水平的高低;给定信息结构分布,交易冲突水平就取决于治理结构水平的高低,而信息结构的分布又取决于参与人的工具理性(获取信息与计算的能力)、认知对象的复杂性、信息费用(CI,指为提高交易信息分布的对称性、减少信息残缺、增强信息可验证性而耗费的资源);假定在某个特定的交易中,参与人的工具理性与认知对象复杂性相对稳定,那么信息结构的分布就可用信息费用刻画。在契约中注入治理结构同样需要耗散资源,包括激励费用、建立协调机制的费用、设置特定控制机制的费用以及获取承载剩余控制的要素(如产权)所耗费的资源,那么治理结构的水平就可用治理费用(CG)刻画。此外,我们假定交易冲突水平(H)是信息结构与治理结构的凹的递减函数,信息费用是信息结构的凸的递增函数,治理费用是治理结构的凸的递增函数,因此可视交易冲突水平为信息费用与治理费用的凹的递减函数,即H=f(CI,CG),f'CI<0,f'CG<0,f″CI<0,f″CG<0。需要特别指出的是,这里我们采取了一种社会最优的视角,即交易费用是交易参与人各自承担的交易费用的加总。④在信息结构与治理结构极不充分或者交易费用(信息费用与治理费用)为零的极端情况下,交易冲突水平就是不含任何制度因素的囚徒困境状态,而交易费用就是为走出囚徒困境而耗费的资源。现实中交易参与人对交易费用的分摊可能极为复杂,需要具体问题具体讨论。这里的假设是基于社会最优的角度,因此只是提供了一种理想的参照。

在契约结构中,交易费用(TC)包括信息费用(CI)和治理费用(CG),即TC=CI+CG。若契约安排的目的是为了节约交易费用,那么是如何节约的呢?这个问题可转化为:给定交易冲突水平的值(H),求解最小的交易费用,即:

图3 交易费用最小化

最小交易费用的一阶条件为f'CI=f'CG,即均衡的契约结构出现在信息费用与治理费用对交易冲突化解的边际功效相等之时,此时交易费用最小(TC*=CI*+CG*),如图3所示。

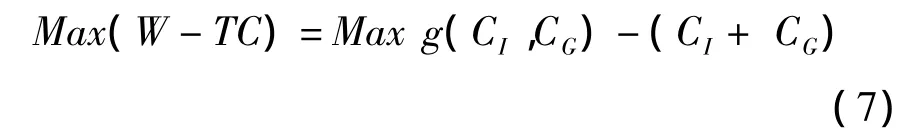

在(6)中,给定了交易冲突水平(H),也即给定了由交易冲突导致的交易剩余变动。交易剩余变动也代表了在契约中提升信息分布或改善治理结构来降低冲突水平所获得的福利(剩余)改进,但是这种改进需要耗散交易费用(信息费用与治理费用),所以需要在福利改进与交易费用之间权衡取舍。用买方获得的效用(U)、卖方获得的收入(P)来表示交易的收益,即参与人从标的中取得的满足;用买方的支付(P)、卖方交付的标的成本(C)来表示交易的成本(注意:交易的成本不是交易成本或交易费用),即为获得交易带来的满足而必须放弃的满足(即机会成本),交易的(总)收益与交易的(总)成本之差就构成了交易的(总)剩余或福利,即U-P为买方的福利,P-C为卖方的福利,(U+P)-(P+C)=U-C为交易总福利。记Δ(U-C)为在契约中提升信息分布或改善治理结构来降低冲突水平所获得的福利改进,设W=Δ(U-C)=g(CI,CG),g'CI>0,g'CG>0,g″CI<0,g″CG<0,那么福利改进与交易费用之间的权衡就可转化为:

得一阶必要条件:g'CI=1,g'CG=1。由此可以导出均衡时的交易费用TC*=CI*+CG

*和福利改进W*以及契约结构(信息结构、治理结构)。这里的TC*可能比(6)中的均衡交易费用解要大或小,原因是若交易福利变动很大时,参与人会用更多的资源获得更好的信息结构,注入更高水平的治理结构;反之亦反。均衡点出现在边际交易费用等于边际福利改进时,此时交易福利改进与交易费用之差最大。此外,也可能由于交易费用太高而不会对交易做出契约安排,即W*-TC*≤0。

(三)制度环境的介入:均衡制度边界

以上分析了单个交易契约安排的均衡交易费用与契约结构问题,但并未考虑交易关系外部的制度环境。①这其实是制度的分层问题,可参阅付才辉:《经济增长的微观制度基础》,载《制度经济学研究》2011年第2期。从契约结构范式分析,作为交易关系的第三方,制度环境会介入契约结构之中,影响交易费用。制度的介入路径有两条:一是影响信息结构及信息费用;二是影响治理结构及治理费用。作为交易博弈规则的制度环境包含丰富的信息②将制度界定为信息集是一种深刻的洞见,可参见布瓦索的系统论述([英]布瓦索:《信息空间:认识组织、制度和文化的一种框架》,第20-120页,王寅通译,上海译文出版社2000版)。,能为作为博弈本身的交易提供大量的信息③A.Schotter.The Economic Theory of Social Institutions.New York:Cambridge University Press,1981:1-80.。一般来讲,编码于公共制度中的信息在对称性、验证性、完整性上的值都比较高,一旦公共制度介入私人契约就可以提高其信息结构水平,降低私人的信息费用。制度环境对治理结构的介入机制就是改变私人契约的激励强度、影响契约的协调能力、调节特定决策控制权的分布、明确和保护剩余控制权转移的工具。需要指出的是,公共制度可能提高也可能降低私人秩序的治理水平,要保持治理水平不变就要改变治理费用。因此,外部的制度介入契约结构之中,就会引起交易费用的变化,记为ΔTC=ΔCI+ΔCG,但是制度的建立和运行本身也需要费用。根据North的观点,制度环境分层为非正式制度与正式制度,前者包括传统、风俗、习惯、道德、礼仪等,后者包括法律、产权、政府等。④O.E.Williamson.The New Institutional Economics:Taking Stock,Looking Ahead.Journal of Economic Literature,2000(38):595-613.非正式制度是嵌入式的、自发演进的,一般不需要耗费资源来建立、维护、执行和变更,所以可以忽略其制度费用。因此,制度费用主要是指建立、使用、维持和改变法律、产权、政府等正式制度的费用,这也是一般所指的宏观交易费用。此外,同样需要特别指出的是,这里我们采取了社会最优的角度,即考察制度的社会总收益与费用。⑤一般来讲,制度的供给者可能包括政府、黑帮、协会等等,制度的需求者就是具体交易的参与人,其供求行为决定了具体的制度均衡(参见杨瑞龙:《论制度供给》,载《经济研究》1993年第8期)。

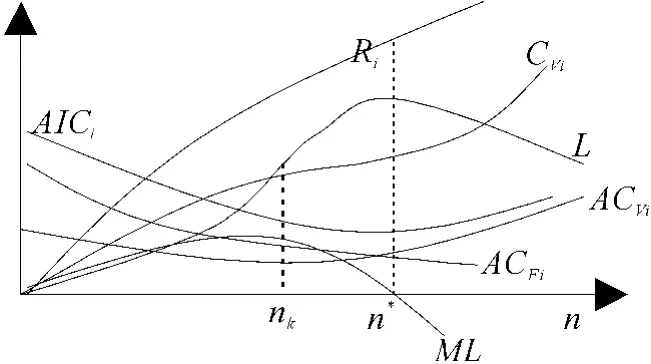

记Ii为制度环境中的第i项制度,Ii所介入的契约的集合记为为第i张契约,A一共有n张契约。记ICi为Ii的制度费用,ICi=CFi+CVi,CFi为建制Ii的固定费用(set-up costs),CVi(n)为使用、维护和变更Ii的可变制度费用,为契约数目的增函数。在图4中,可变制度费用曲线CVi在nk处有一个拐点,这是因为作为交易第三方的制度随着介入的契约数量增加会产生“学习效应”,但是契约之间的差异性会随契约数目增大而增大,当契约的数量达到一定规模时(nk),具有普适性的制度①制度的普适性是指,制度是一般而抽象的(并非针对具体事件的)、确定的(明了而可靠的)和开放的,它们能够适用于多数的情景(参见[德]K.Wolfgang and E.S.Manfred:《制度经济学:社会秩序与公共政策》,第151页,韩朝华译,商务印书馆2000年版)。的介入能力就会下降。平均制度费用曲线(AICi)刻画了可变制度费用曲线的这两种效应以及平均固定制度费用曲线(ACFi)所体现的制度对契约介入的规模效应。Ii对契约i产生的交易费用变动记为ΔTCi,Ri=ΣΔTCi就代表了制度 Ii的收益。设 ΔTCi=fi(CFi,CVi),fi'CFi>0,fi'CVi> 0,fi″CFi< 0,fi″CVi<0,其含义是制度Ii越完善、执行越到位,对契约的介入就越深,但边际功效是递减的。

因此,应在制度所节约的交易费用(Ri)与其所耗散的制度费用(ICi)之间进行权衡,即:

图4 均衡的制度边界

一阶必要条件为:Σfi'CFi=1,Σfi'CVi=1。由此可得到社会最优的均衡制度费用和制度边界(n*),节约的交易费用为。此外,在社会最优制度费用状态下,记契约i所节约的交易费用为的参与人所承担的制度费用(如通过税收)为,此时的均衡交易费用为)。对契约的参与人来讲,若,则是福利改进;若,则是福利损失。若,且对于任意的一张契约都有,那么制度Ii的存在对社会每一个交易参与人都是有利的;若,那么这项制度Ii应该被废除掉。②与这里的效率制度观(efficient institution view)不同,在寻租制度观(rent-seeking institution view)下权力集团可能根据权力租金最大化而不是社会福利最大化来选择制度(参见[美]道格拉斯·C·诺思、罗伯斯·托马斯:《西方世界的兴起》,第13页,厉以平、蔡磊译,华夏出版社1999年版)。

四、结 语

新古典经济学的框架无法触及制度,原因在于“经济学家所分析的选择实体并没有成为研究对象,从而导致分析缺乏实质性内容”③[美]Coase:《企业、市场与法律》,第8页,盛洪、陈郁译,上海三联书店2009年版。。新古典经济学的消费者理论研究消费者如何在约束条件下实现效用最大化,生产者理论研究生产者如何在约束条件下实现利润最大化,市场竞争理论也只不过是将消费者理论和生产者理论自然而然地放在一起,交易关系内部不存在冲突,所以交易无需契约安排。与新古典范式不同,契约结构范式并不关注交易标的给参与人带来的收益及总剩余(U-C)大小的问题,而是关注由于交易关系内部存在的冲突所导致的交易剩余的变动Δ(U-C)与通过改善信息结构和治理结构来改进交易福利而发生的交易费用TC之间的关系。

比较制度范式通过引入“交易费用”这一核心基石,将经济学带入了一个包含制度的世界。关于微观制度的比较分析,以Wiliamson为代表的学者们早已登峰造极;关于宏观制度的比较分析,以North为代表的学者们业已炉火纯青。美中不足的是,微观制度比较分析无法剖析契约结构,宏观制度比较分析无法厘清制度环境对契约结构的介入机制。与比较制度范式不同,契约结构范式并不比较交易的不同契约安排与选择,而是剖析任意一个交易所对应的一张契约安排的结构;契约结构范式也不是将契约安排与制度环境分开来研究,而是通过分层来识别制度环境的影响。曾经的辉煌让新制度经济学(NIE)喧嚣和迷茫了近20年,迈入契约结构范式将是一个意义深远的转折!

Neoclassical Paradigm,Comparative Paradigm and Contract Structure Paradigm:Three Ways for How to get the Equilibrium Transaction Costs

(by ZHANG Feng-chao,FU Cai-hui)

To model transaction costs by new-classical paradigm is difficult in touching the institution systems.Despite the deep insight into detailed organizational arrangement of transaction,to model transaction costs by comparative institutional paradigm can't answer the problem of how to get the equilibrium transaction costs.From contractual structure perspective,this paper finds:first,transaction conflicts,which result from the specificity of the objects,the information structure and conduct of parties,can be resolved by improving information structure or advancing governance structure;second,the equilibrium transactional costs appear when the marginal effects of information costs are equal to the marginal effects of governance costs;third,the transaction cost will be reduced by intervention of institution,but may produce institutional costs.Therefore,there is a trade-off between them to determine the equalization of the institutional boundary.

equilibrium transaction costs;neoclassical paradigm;comparative paradigm;contract structure paradigm

张凤超(1972—),男,黑龙江哈尔滨人,理学博士,华南师范大学经济与管理学院教授,马克思主义理论博士后科研流动站博士后。

广东省哲学社会科学“十一五”规划项目“新马克思主义空间视角下的资本危机全球化”(GD10YLJ01)

2011-05-10

F091.349

A

1000-5455(2011)04-0080-06

① 本文是“科斯与中国”研讨会( 2010) 的宣讲论文,感谢山东大学黄凯南教授的特约评论。

【责任编辑:于尚艳】