中国管理与组织研究30年:论文作者、风格与主题的分布及其演变

2011-12-28尤树洋贾良定蔡亚华

尤树洋,贾良定,蔡亚华

(南京大学 管理学院,江苏 南京 210093)

中国管理与组织研究30年:论文作者、风格与主题的分布及其演变

尤树洋,贾良定,蔡亚华

(南京大学 管理学院,江苏 南京 210093)

现有对国内管理学研究的整体评述较为片面。以国内组织与战略管理领域的学术性文献为基本研究对象,运用内容编码、统计分析和网络分析等方法,对1980年至今的管理学研究成果进行系统分析和评述,结果表明,我国组织与战略管理研究虽然起步较晚但发展迅速,研究成果数量和质量均呈现出明显的增长态势,学科建设逐步趋近科学化、规范化和多元化。

管理与组织研究 文献评述 网络分析

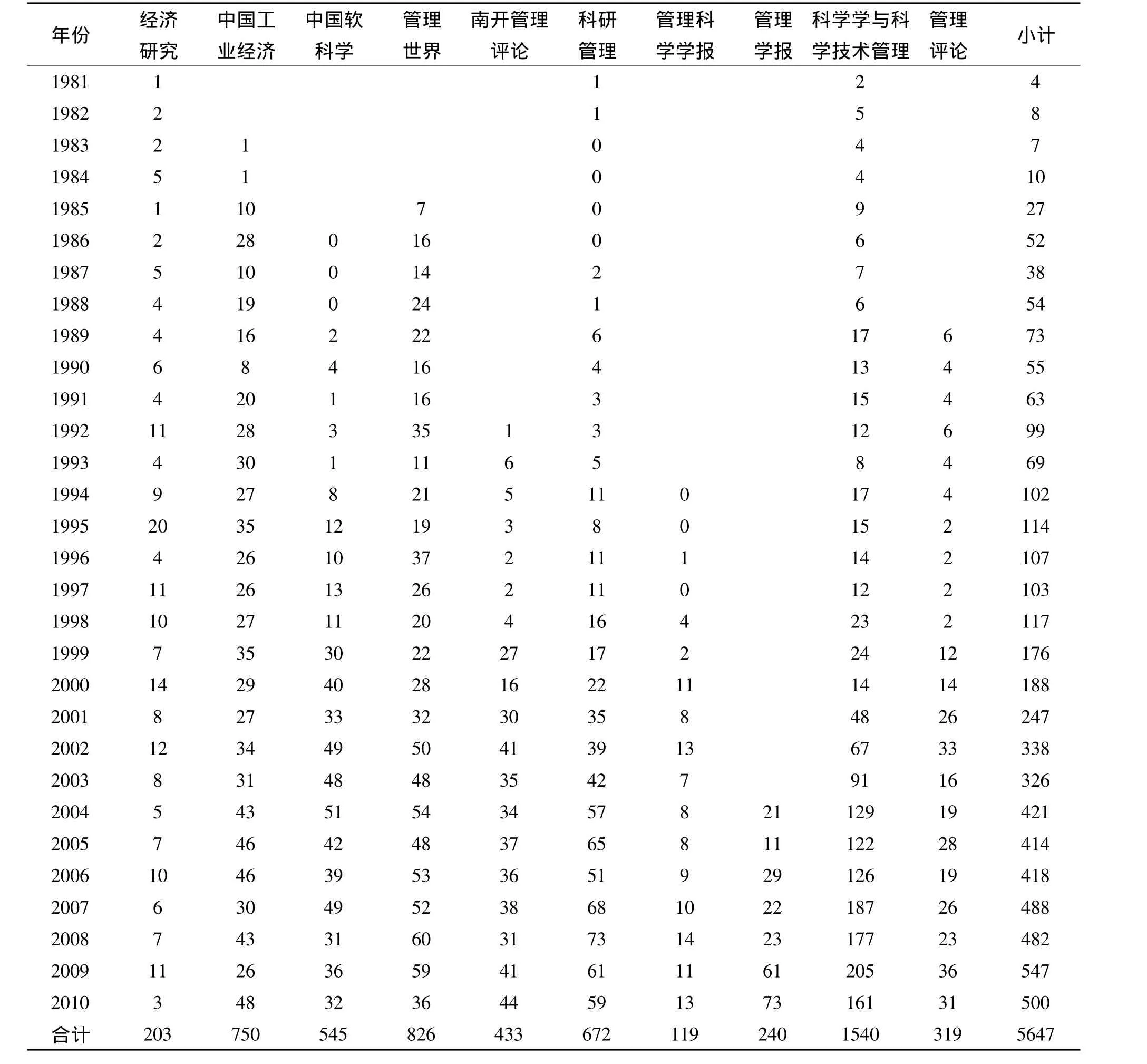

自从上世纪80年代以来,国际学术界对中国管理情境及其研究兴趣越来越浓厚,比如有关中国情境的管理研究在7本顶级的组织管理类期刊(Administrative Science Quarterly,Academy of Management Review,Academy of Management Journal,Strategic Management Journal,Journal of Applied Psychology,Organization Science,Journal of International Business Studies)的论文数量及其比重迅速提高,1981-1990年为6篇(占7本期刊所发表论文总数的0.21%),1991 -2000 年为 55 篇(占 1.67%),2001-2010 年达到 209 篇(占 5.28%)[1]。同时,国内管理学界的努力也是日见成效,比如在影响因子最高的10本组织管理类期刊(《经济研究》、《中国工业经济》、《中国软科学》、《管理世界》、《南开管理评论》、《科研管理》、《管理科学学报》、《管理学报》、《科学学与科学技术管理》和《管理评论》)的论文发表总量不断增加,从1981-1990年的年均32.8篇(占30年总量的5.81%),1991 -2000 年的年均113.8篇(占30年总量的20.15%),达到2001-2010年的年均 418.1篇(占 30年总量的74.04%)。

中国组织管理研究历经30年蓬勃发展,我们有必要也是时候回顾与反思这30年的发展情况,并思考未来前进之路[2]。

一、相关研究与样本选择

(一)相关研究

中国管理研究国际学会(IACMR)的学术期刊《组织管理评论》(Management and Organization Review,该期刊专门致力于中国组织管理研究)2009年第1期邀请了13位来自境内外的学者就中国管理研究及打造中国管理研究学术团体的未来展开讨论 (如 Barney & Zhang,2009[3];Tsui,2009[4];Whetten,2009[5])。在《管理学报》杂志社倡导下,2008年以来举办了两届“管理学在中国”的学术研讨会,《管理学报》开辟专栏讨论中国管理学研究的范式、方法与未来等系列问题(如高婧、杨乃定、杨生斌,2010[6];郭毅,2010[7];齐善鸿、邢宝学,2010[8])。

在管理学领域,国内外学者有过文献计量研究。如Furrer,Thomas和 Goussevskaia(2008)选择1980-2005年26年间、发表于4本顶级组织管理类期刊(Academy of Management Journal,Academy of Management Review,Administrative Science Quarterly,Strategic Management Journal)有关战略管理主题的所有论文,利用作者和关键词信息研究战略管理各子领域的关联性及其演变过程[9]。Colquitt和Zapata-Phelan(2007)对AMJ过去30年间文献的理论贡献程度进行评价[10]。Nerur,Rasheed和Natarajan(2008)运用共引分析方法分析1980-2000年间战略管理领域的知识结构[11]。他们首先根据1980-2000年间发表于Strategic Management Journal的论文引文,识别出被引用频率最高的62位作者,然后对1980-2000年间所有SCI和SSCI收录论文关于62位作者的共引情况进行分析,得出战略管理知识结构的子领域及其子领域间的关系以及演变情况。许德音、周长辉(2004)通过分析2003年度发表在《管理世界》与《南开管理评论》上关于战略管理论文的主题、类型、理论、方法等,考察和评估战略管理学的研究状况[12]。张维等(2006)使用文献计量学方法,以工商管理学科代码为关键词检索1994-2004年间SSCI,SCI和国内77种管理类期刊的论文,分析热点问题及其趋势以及国内外比较[13]。岳洪江等(2008)则针对技术创新的主题,利用CNKI数据库分析1982-2005年间我国对该主题研究的成果数量和增长态势、成果来源及其被引情况等[14]。姜春林、胡志刚(2010)仅对《管理学报》2004-2009年论文的作者和关键词的分布、关联性及被引情况进行分析[15]。

(二)样本选择

本文通过对国内组织管理研究30年发展的回顾和评价,试图加入这场讨论与对话。依据国家自然科学基金管理科学重要期刊目录和CSSCI影响因子两方面标准,我们选取组织管理研究的10本期刊(其中《经济研究》影响因子最高为8.62,《管理评论》最低为0.85)、识别1981-2010年30年间所发表的关于战略管理、国际企业管理、人力资源管理和组织行为四个领域的5 647篇论文,探讨三个主要问题:其一,中国组织管理研究贡献者来源分布(是否来自科研院校以及是否合作完成);其二,研究方式(实证与规范)、研究层次(个体、群体或企业等)、研究领域(战略或人力资源等)的演变趋势;其三,中国组织管理研究主题(如价值观与文化、企业战略等36类主题)的演变趋势及其主题关联性。

样本基本情况如表1所示。

二、编码与统计分析

(一)编码内容及程序

其一,中国组织管理学研究贡献者来源及其分布。为回答该问题,本文对每篇样本文献的第一作者的出现频次进行统计,在编码过程中记录每篇文献的第一作者及每篇文献的作者总数。另外,本文还考察第一作者单位随时间演变的形式,由此观察学术机构和实践机构的分别贡献及其变化情况。因此,在记录文章作者总数的基础上,本文对来自于科研单位即高校单位和研究所(院),和来源于非科研单位即政府或企业单位的作者数目分别进行了记录。

其二,管理学科学术论文研究方式、研究层次与研究领域的演变趋势。为考察中国组织管理研究的方式变化,对实证类和非实证类文章进行频数分析,并且考察实证类文章是否存在明显的演变趋势,我们编码文章是否为实证类,是则记为1,否则记为0。为考察文章讨论层次的演变趋势,编码文章写作时介入的视角,从个人和团队层面讨论记为1;从企业层面讨论记为2;从行业或更高层面讨论记为3。另外,本文还对每篇文章的研究领域进行编码记录,1代表战略管理(SM)、2代表国际企业管理(IB)、3代表人力资源管理(HRM)、4代表组织行为(OB)、5代表组织理论(OT),拟考察研究领域的偏好和年代分布。

其三,中国组织管理研究的主题演变趋势。为回答该问题,本文分析主题频次及主题关联性,并按年代分析其变化趋势。为此,我们对5 647篇样本文献进行内容分析,编码出每篇文章的主题。

具体的编码程序如下:第一步,随机选出50篇文献,对其中两位作者进行双盲式编码,对每篇文献的摘要和关键词进行内容分析,给出每篇文章的主题及研究领域等指标编码。完成后,对于编码不一致的指标,三位研究者进行讨论,直到达成一致意见,否则回溯全文,进行再次编码。编码初步结果是:仅有关文献内容分析的指标有差异,其他各项编码指标均为客观数据,无差异。涉及内容分析的指标差异和编码的一致性为:论文讨论层次有5篇存在差异,一致率达90%;论文研究领域有6篇存在差异,一致率达88%;论文涉及主题有4篇存在差异,一致率达92%,符合基本信度指标的阈值。第二步,将余下的5 597篇样本文献随机分成两份,由其中两位作者分别独立编码。第三步,在全部5 647篇文献编码基础上,对每篇文章的研究主题进行归类,最终得到36个研究主题类别,进入最后主题频次及其关联性分析。

表1 样本文献期刊来源的年代分布

(二)统计分析

1.中国组织管理研究的作者分布及来源分析

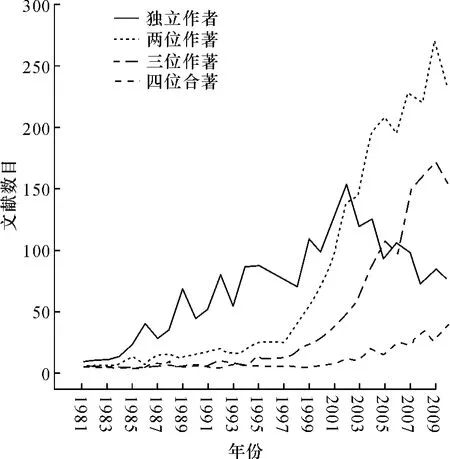

由于同一个学者可以在不同研究领域和不同期刊中发表多篇研究成果,因此对5 647篇文献的作者总数目进行统计的意义无法解释。因此,我们对每篇文章的作者及其分布进行统计分析。其中,5 627篇文献有作者数量记录,20篇文献未报告作者信息。独立作者文献数量为2 027篇,占总样本的36.0%;两位作者合作文献比重最高,为2 224篇,占39.4%;所有文献中,报告的最多合作作者数目为11人,只有1篇文献。4位或以下作者的论文比重达99.1%。如图1所示,所有类型的文献数目均随着年代增加而呈明显的递增趋势。在2000年前后,独立作者的文献数目明显高于其他三类的文献数量,在2002年达到了最高值,接近150篇;而由2至3位作者合作类型的文献数量在前20年均低于独立作者类型的文献数量,但分别在2003年和2006年附近超过了独立作者类型的文献数量。同时,由4位作者合作完成的文献数量虽然随着年代的增加始终呈现增加趋势,但其文献数目始终处于最低水平。这一统计结果表明:(1)1980-2000年期间,中国组织管理学研究的文献大多以独立作者形式出现,作者间合作现象相对较少;(2)由2至3位不同学者间合作研究的现象在1997年前后迅速增加,到2000年之后占主要地位,说明中国组织管理研究学术交流现象和合作现象在近10年间有了显著提升并成为最常见的现象;(3)由4位及以上作者合作的现象始终处于最低位置,这说明现阶段应该还有继续扩大合作范围和合作领域的空间。

图1 不同作者数目类型文献的年代分布

除对文献作者数目统计外,我们还对作者的单位来源进行统计,旨在说明中国本土学者中,组织管理研究的贡献来源单位的变化趋势。同样的,由于学者成果发布的可重复性,考察来自不同单位的作者绝对数目并无实际意义。因此,从年代分布的角度,我们探究随年代变化来自不同类型单位的每篇文献作者数目均值的变动趋势。如图2所示,来自非科研型单位的作者数均值随年代增加呈明显的下降趋势;相反,来自科研型单位的作者数目均值随年代增加则呈明显的上升趋势;在1995年之前,来源于非科研型单位的作者数目普遍高于来源于科研型单位的作者数目,尤其在1980-1990年间,来自非科研型单位的作者显著较多,通常来自于国务院经济研究单位等政府部门;而在1995年前后,非科研单位的作者数目均值急速下降,来自科研型单位的作者数目均值急速上升,并且在近年来有持续增长的趋势。这一结果说明,在早期的研究成果中,作者以政府单位或企业单位为主,而随着我国组织管理研究的持续发展,越来越多的科研型单位,即高校和研究院(所)占据了组织管理研究的主导地位。这一结论表明我国组织管理研究在发展中逐步走向科学化、专业化,并明显呈现出持续发展的态势。

图2 文献来源于科研单位或非科研单位的年代分布

2.研究方式的演变趋势

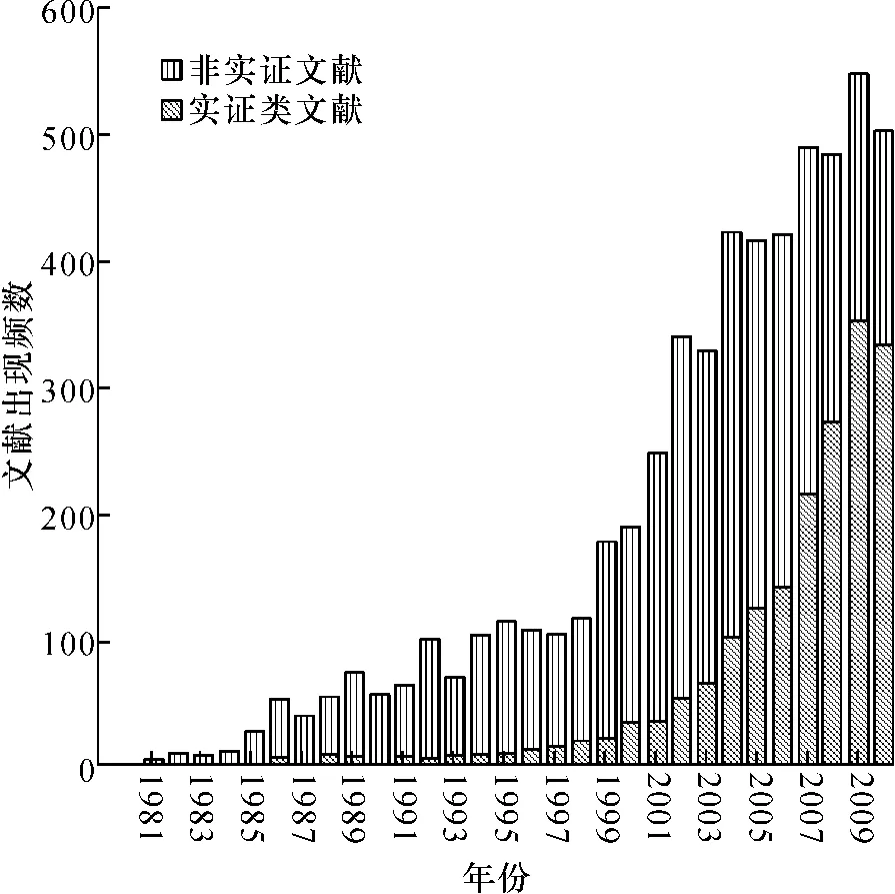

与西方国家相对成熟的管理学科建设不同,中国本土管理学研究起步较晚但发展迅速。中国过去30年的市场转型为组织管理研究提供了丰富的土壤。在样本收集阶段,我们的探索性研究发现,大多数管理学文献以定性研究为主,主要探讨了特定阶段中国特殊的经济和管理现象,很少有基于统计分析或案例分析等形式的实证研究。这一现象在学科建设的早期阶段必不可少,也是区别于现有西方实证主义范式下管理学研究的最大特点之一。因此,我们拟考察样本文献的研究,探究理论发展和基于实证研究范式的比重和演变过程,从而考察中国本土化组织管理研究中呈现出的特征。由图3可知:(1)非实证类文献随年代增加呈现出先增加而后减少的趋势,且在2003年前后达到了最大值约300篇;而实证类文献出现时间较晚,但呈现出明显的持续上升趋势,在2010年达到了最高值约300篇;(2)两类文章相比,在2006年以前,非实证类文章显著多于实证类文章的数目。尤其是在1980-2003年期间,非实证类文章占据了绝对的统治地位;而在2005年前后,实证类文献迅速增加,在2007年首次超过了非实证文章的数目并有继续增加的趋势。

上述结果表明,我国本土化的组织管理研究在过去30年间经历了一段较为迅速的发展期。初始阶段是以探讨特殊的中国经济和管理现象或进行理论和数据的推理为主的理论探索阶段;而近期则在与西方管理学研究不断交流中,逐渐采用实证主义范式进行管理理论的检验和证明。

图3 文章类型的年代分布

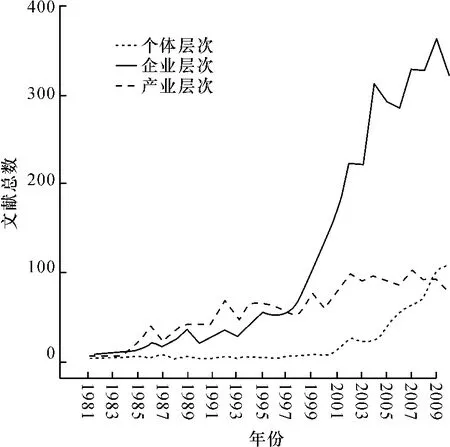

文献讨论层次指的是文章写作时介入的视角,本文指的是文章所用的理论或现象的观察视角。例如,对行业经济或管理特征的考察,我们认为是在行业等较高层面上的研究;在没有区分研究样本类型企业的研究中,对人力资源管理等微观领域的相关问题进行普遍性论述的研究成果,则我们也认为是在较高层次上讨论了相对微观领域的主题,即行业或普遍性的讨论层面。我们考察此项指标的特征和变化,是从写作方式判断我国管理学研究的偏好和演变趋势。由图4可知:(1)从整体上看,从个体层面、企业层面和产业或更高层面的三类文献数目随年代增加均呈现出较为明显的上升趋势。但以企业为基本视角的研究在近年来占绝对优势,远远高于其他两类文献的数目;(2)1980-1995年间,我国管理学科正处于初始发展阶段,受经济学影响较大,大多研究从产业或更高层面讨论相关的管理学主题,在图4中表现为前半段行业层面研究类型的文献高于其他两类文献数目,而从个体介入研究视角的文献数目在这一阶段接近于零;(3)在1990年代末,从企业层面研究的文献大幅度增加,产业层面的研究增加缓慢,致使前者数目超过后者,并一直领先。在2009年前后,随着人力资源管理和组织行为学等相关领域的研究越来越多,从个体层面讨论的文献数目也超过了基于行业的讨论类型。这表明,我国管理学科在建设和发展初期多借用经济学的方法和讨论视角,而随着近年来学科建设逐步成熟和全面发展,从不同视角介入研究的文献大量涌现。

图4 文献写作层次的年代分布

3.研究领域及主题分析

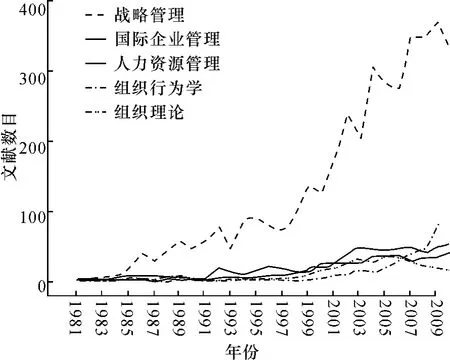

如前所述,通过选样阶段甄别和内容分析,我们把5 647篇文献划分为战略管理、国际企业管理、人力资源管理、组织行为及组织理论等五个研究领域。战略管理领域的研究文献最多,达3 935篇,占总样本数的69.68%;而组织理论领域的研究最少,仅315篇,占总样本数的5.57%。图5反映了年代分布:其一,1981-2010年30年间,战略管理研究领域的文献始终远远高于其他领域的文献数目;其二,国际企业管理领域的研究成果,在1981-1999年的近20年间,均高于除战略管理的其他三个领域研究成果数量;其三,分别从2000年和2006年,人力资源管理和组织行为学研究领域的文献迅速增加,分别超过了国际企业管理和组织理论的研究成果,并呈现出增长的态势。

图5 样本文献研究领域的年代分布

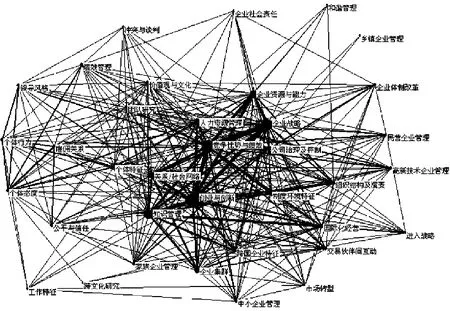

通过内容分析,本研究将5 647篇样本文献的主题归类。每篇文章限定1至3个主题,三位作者讨论最终达成一致。运用定性的因子分析法(贾良定等,2005[16]),我们将样本文献研究主题归纳为36个类别,分别是:价值观与文化、公平与信任、雇佣关系、人力资源管理、关系/社会网络、知识管理、跨文化研究、制度环境特征、跨国企业特征、个体特征、个体态度、个体行为、绩效管理、团队研究、冲突与谈判、领导风格、工作特征、组织结构及演变、公司治理及控制、创业与创新、交易伙伴间互动、企业战略、进入战略(时机、模型、选址)、国际化经营、企业资源与能力、竞争优势与绩效、市场转型、企业社会责任、企业体制改革、和谐管理、企业集群、家族企业管理、民营企业管理、乡镇企业管理、中小企业管理、高新技术企业管理等。

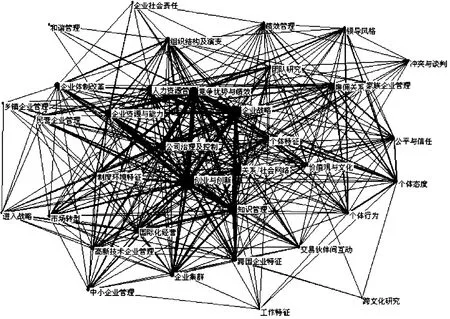

图6 1981-2010年30年组织管理研究的主题及其关系

图6反映了1981-2010年30年间我国组织管理研究的主题及其关系。创业与创新、企业战略、竞争优势与绩效、知识管理、企业资源与能力、公司治理及控制、人力资源管理、企业体制改革、国际化经营和关系/社会网络是前10位被关注的主题,分别有1 137、1 031、702、681、455、416、355、318、302、285篇论文关注该主题。它们在图中不仅圆圈最大,而且占据图的中心位置。它们之间以及与其他主题间的关联性也强。比如有111篇论文同时关注创业与创新和竞争优势与绩效,74篇论文同时关注创业与创新和企业战略。

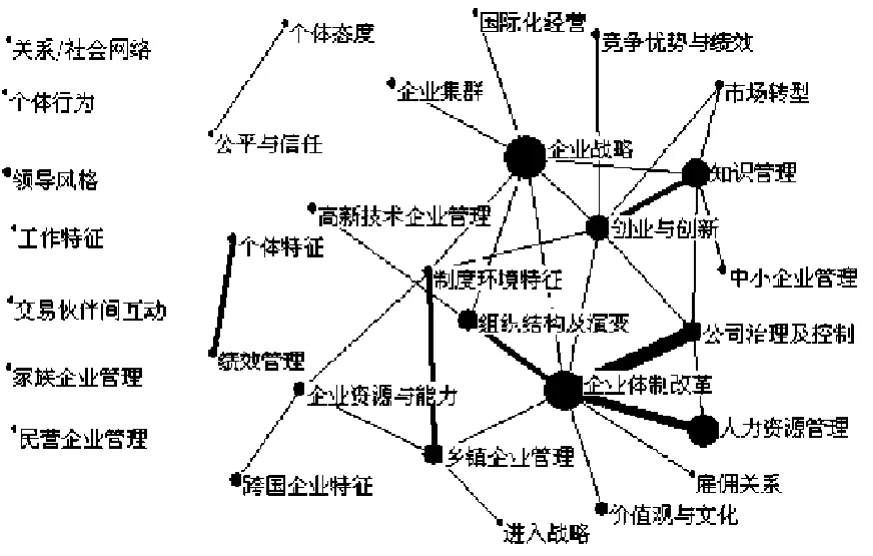

图7a 1981-1990年研究主题及其关系

图7b 1991-2000年研究主题及其关系

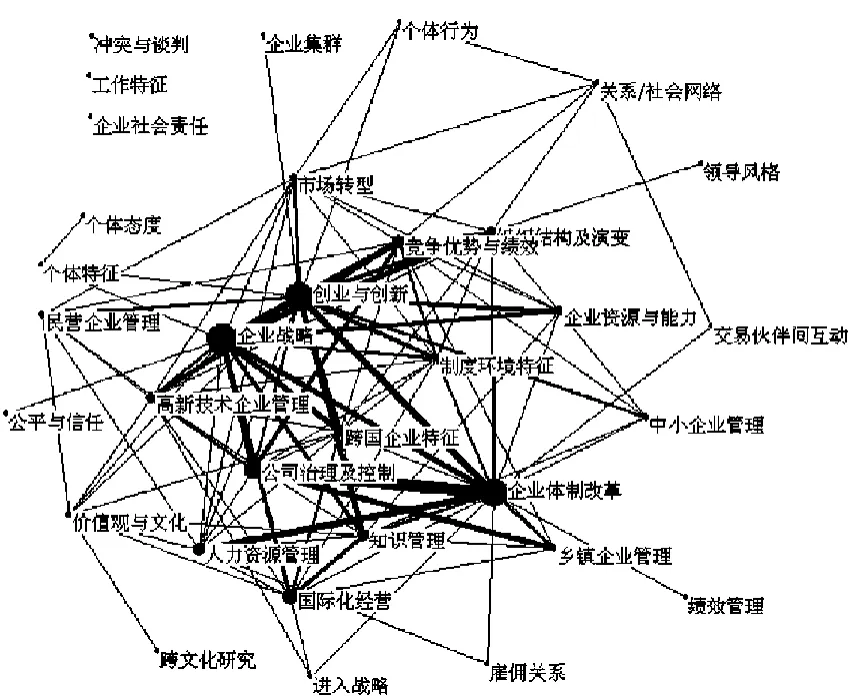

图7a至7c三图反映了主题研究的变化趋势。1981-1990年间,研究主题集中在企业战略、企业体制改革、知识管理、人力资源管理、创业与创新、组织结构和公司治理与控制。1991-2000年间,创业与创新、企业战略、企业体制改革、知识管理、公司治理与控制、人力资源管理依然是研究焦点,但同时开始关注跨国公司、国际化经营等主题。2001-2010年间,创业与创新、企业战略、竞争优势与绩效、知识管理、企业资源与能力、公司治理及控制、人力资源管理、国际化经营、组织结构及演变、跨国企业特征这些主题依然是研究焦点,但是有两个方面的变化:其一,关注企业体制改革的论文相对减少;其二,关系/社会网络、制度环境特征、企业集群、团队研究、价值观与文化、个体态度、个体特征逐渐成为研究的焦点,对社会网络分析、制度分析以及个体、群体行为的研究逐渐增多。

图7c 2001-2010年研究主题及其关系

三、结论及启示

本文以中国管理学研究发展为背景,运用编码分析、统计描述、网络分析等方法对1980-2010年间国内10本权威管理学研究学术性期刊进行系统回顾和评价。样本文献达5 647篇,包含了战略管理、国际企业管理、组织行为、人力资源管理和组织理论等五个管理学研究的主要领域,具有充分的代表性。

第一,总体上看,过去30年间,中国管理学科建设迅速,并呈现持续成长的态势。1980-2000年的20年间,中国本土管理学研究建立并初步成长。这一时期的管理学研究大多集中于讨论中国改革开放时期的特色现象,并逐步开始学习西方学界的成熟理论。在2001年至今的10年间,中国管理学研究发展迅速,由较为简单的基于现象的讨论转变为理论导向的科学研究范式,与西方管理学理论展开了一定程度的对话,体现出学科建设过程的科学性。

第二,从研究主体上看,我国管理学研究的主体在过去30年间呈现出由独立研究向合作研究转变并逐步趋于专业化的态势。由图1可知,独立作者的文献随年代分布减少,而多学者合作的文献逐年增多,表明我国管理学界的合作研究现象越来越普遍。由图2可知,文献作者来源由非科研单位向科研单位转变,说明学科建设的规范性和专业性逐步增强。在未来管理学科发展过程中,一方面,应该促进多单位、多地区、多学科学者间的合作研究,使中国管理学研究更加多样化和国际化;另一方面,促进更多实践和理论的结合,使中国管理学研究更具实用性和严谨性。

第三,从研究风格上看,我国管理学研究在过去30年间逐步走向科学化、专业化和精细化。由图3和图4可知,从学科建设初期的非实证类、普遍性讨论的研究范式占主导地位的状态,经过多年来的国际交流等学术活动,呈现出实证类文献占主导地位、并就某一特定领域研究占多数的趋势。这些转变给我们的启示是,在未来的学科建设中,一方面,要注重从实践中归纳并考察中国独有的管理现象;另一方面,也应该与国际学术同行积极对话,在现有西方成熟管理理论中寻找适合于我国管理学发展的理论范式,这是对建设科学的、有中国特色的管理学理论的有益尝试。

第四,从研究内容上看,过去30年间,我国管理学研究成果从较为单一的研究领域或主题,向多元化的研究内容转变。学科建设初期,管理学界较为偏重关注企业战略或产业层面的经济效益,这一点源于受经济学的影响较大。但随管理学理论的蓬勃发展,我国管理学研究逐步掌握了西方学界同行的研究范式、方法,并逐步关注以往较少涉及的组织行为等领域,促进了管理学研究的多元化发展。本文认为,每一个学科的健康发展,都离不开同行间的对话与交流,更离不开对学科内不同研究领域的关注和平衡。因此,本文提倡,中国管理研究应该进一步与国际同行间进行有益的对话与交流,在关注中国独有的管理现象的同时,促进学科多元化发展。

第五,从研究载体上看,在我国管理学研究发展历程中,学术性期刊起到了至关重要的作用。过去30年间,国内涌现出大量管理学学术性期刊。本研究选取了其中具有代表性的10本,研究结果证明,无论从期刊文献的数量分布还是研究领域分布,学术性期刊均呈现出多元化的发展趋势。很多期刊从创刊时的季刊逐步发展到如今的双月刊、月刊等形式,发表文献的数量也随年代分布迅速增加。这些期刊的建设和发展,成为过去30年间我国管理学研究成果发表的主要载体。因此,在未来学科建设中,我们鼓励国内同行创办更多科学性强、主题明确、注重理论与实践结合的管理学学术期刊,为管理研究成果和管理学知识的积累搭建重要的交流和传播平台。

[1]L.D.Jia,S.Y.You and Y.Z.Du.Chinese Context and Theoretical Contributions to Management and Organization Research:A Three-Decade Review.Management and Organization Review,2011(conditionally accepted).

[2]A.S.Tsui,C.B.Schoonhoven,M.W.Meyer,et al.Organization and Management in the Midst of Societal Transformation:The People’s Republic of China.Organization Science,2004,15(2):133 -144.

[3]J.B.Barney and S.J.Zhang.The Future of Chinese Management Research:A Theory of Chinese Management Versus a Chinese Theory of Management.Management and Organization Review,2009,5(1):15-28.

[4]A.S.Tsui.Autonomy of Inquiry:Shaping the Future of Emerging Scientific Communities.Management and Organization Review,2009,5(1):1-14.

[5]D.A.Whetten.An Examination of the Interface between Context and Theory Applied to the Study of Chinese Organizations.Management and Organization Review,2009,5(1):29-55.

[6]高婧,杨乃定,杨生斌.关于管理学本土化研究的思考.管理学报,2010,7(7).

[7]郭毅.地方性知识:通往学术自主性的自由之路——“管理学在中国”之我见.管理学报,2010,7(4).

[8]齐善鸿,邢宝学.管理理论创新范式研究.管理学报,2010,7(3).

[9]O.Furrer,H.Thomas and A.Goussevskaia.The Structure and Evolution of the Strategic Management Field:A Content Analysis of 26 Years of Strategic Management Research.International Journal of Management Reviews,2008,10(1):1-23.

[10]J.A.Colquitt and C.P.Zapata- Phelan.Trends in Theory Building and Theory Testing:A Five-Decade Study of the Academy of Management Journal.Academy of Management Journal,2007,50(6):1281 -1303.

[11]S.Nerur,A.Rasheed and V.Natarajan.The Intellectual Structure of the Strategic Management Field:An Author Co- Citation Analysis.Strategic Management Journal,2008,29(3):319 -336.

[12]许德音,周长辉.中国战略管理学研究现状评估.管理世界,2004,20(5).

[13]张维,李帅,熊熊,等.基于文献计量方法的“十一五”期间工商管理学科国内外研究热点比较与分析.科学学与科学技术管理,2006,27(3).

[14]岳洪江,刘思峰,梁立明.我国对技术创新的关注与研究——基于24年的文献计量分析.科研管理,2008,29(3).

[15]姜春林,胡志刚.《管理学报》2004-2009年载文计量分析.管理学报,2010,7(8).

[16]贾良定,张君君,钱海燕,等.企业多元化的动机、时机和产业选择:西方理论和中国企业认识的异同研究.管理世界,2005,21(8).

[17]S.P.Borgatti,M.G.Everett and L.C.Freeman.Ucinet for Windows:Software for Social Network Analysis.Harvard:Analytic Technologies,2002:31 -52.

Management and Organization Research in China:A Three-Decade Review on the Distribution and Its Evolution of Contributors,Research Styles and Topics

(by YOU Shu-yang,JIA Liang-ding,CAI Ya-hua)

Existing review on management research in China is still unilateral.This paper took management and organization literature as object,and used coding,frequency analysis,and network analysis to draw a whole picture of those researches during the last three decays.The results suggested that although management research in China started late,it developed dramatically.Both the quality and the quantity have increased during these periods.The whole discipline turned out to be scientifically,institutionally and multidimentionally developing.

management and organization research;literature review;network analysis

尤树洋(1984—),男,辽宁鞍山人,南京大学管理学院博士研究生。

复旦管理学奖励基金会第一期项目“管理学科期刊论文的知识贡献评价方法研究”(无编号);国家自然科学基金项目“岗位层次的雇佣关系与员工态度、绩效关系的纵向研究”(70872045)

2011-06-20

C93

A

1000-5455(2011)04-0086-08

工作。

【责任编辑:于尚艳】