论辛亥革命对湖南慈善事业发展的影响

2011-12-25周秋光张少利

周秋光,张少利

(1.湖南师范大学 历史文化学院,湖南 长沙 410081;2.长沙航空职业技术学院,湖南 长沙 410124)

论辛亥革命对湖南慈善事业发展的影响

周秋光1,张少利2

(1.湖南师范大学 历史文化学院,湖南 长沙 410081;2.长沙航空职业技术学院,湖南 长沙 410124)

辛亥革命对湖南慈善事业的发展影响甚大,整体上推进了慈善事业的近代化进程,主要表现在三个方面:一是推进了慈善事业的法制化进程;二是促使了民办慈善事业的勃兴;三是推动了教会慈善事业的繁荣。

辛亥革命;湖南慈善;发展

辛亥革命推翻了清王朝,结束了统治中国两千多年的封建制度,建立了资产阶级民主共和国——中华民国,将民主、博爱深深植根于国民心中,真正开启了中国社会意识现代化的闸门。顿时,三湘大地呈现勃勃生机,湖南慈善事业也迎来了发展的春天。在资本主义文明全方位的影响下,湖南慈善事业的法制化进程真正启动;民间慈善力量勃兴,民办慈善事业成为一支不可或缺的力量;宽容的社会环境为教会慈善的繁荣提供了土壤,教会慈善进入到历史上发展最好的时期。

一、辛亥革命推进了湖南慈善事业的法制化进程

资产阶级慈善思想的一个重要理论前提是公民国家观念,它是与古代君权神授相对立的一个政治概念。资产阶级的公民国家观念表明:国家由人民组成,国家权力由人民赋予,当人民利益受到损害时,国家有责任来保护,有责任给予救助。这种责任不是中国传统意义上的道德规范,而是一种法定的政治责任、管理责任。中华民国是资产阶级民主共和国,成立后即从制度层面废除了将慈善救济视为帝王怜民、爱民的传统观念,从而确立人民有难、国家有责的现代意识。慈善救济对象不再以品德优劣为标准,而是依据受救济者的经济状况;慈善救济依据的准绳从道德层面上升为法理层面,慈善事业的法制化真正启动。事实上,不管是南京临时政府还是北京政府,都能秉承历史的使命,根据实际情况,制定慈善法规。湖南光复后,基本上与中央政府保持隶属关系,有关慈善事业方面的政策法规亦遵照中央的规定,归属民政类,设置慈善管理机构,并根据实际情况制定符合省情的慈善法规。

1912年1月,南京临时政府成立后,中央内务部之民治司即掌管“保息荒政及公益慈善事项”①。北洋派系摄取北京政权后,机构变更不大,基本上赓续着南京临时政府的各个机关。1912年8月8日,北京政府公布《内务部官制》,规定内务总长管理赈恤、救济、慈善及卫生等事务,并“监督所辖各官署及地方长官”。同时,还具体规定由内务部所设置的民政司职掌贫民赈恤、罹灾救济、贫民习艺所、盲哑收容所、疯癫收容所、育婴、恤嫠等有关慈善事项②。尽管北京政府的官制后来屡有变更,如将民政司改为民治司,但其慈善救济的职能并没有较大改变。相应地,地方省政府则设内务司或政务厅来管理,县则设内务科。

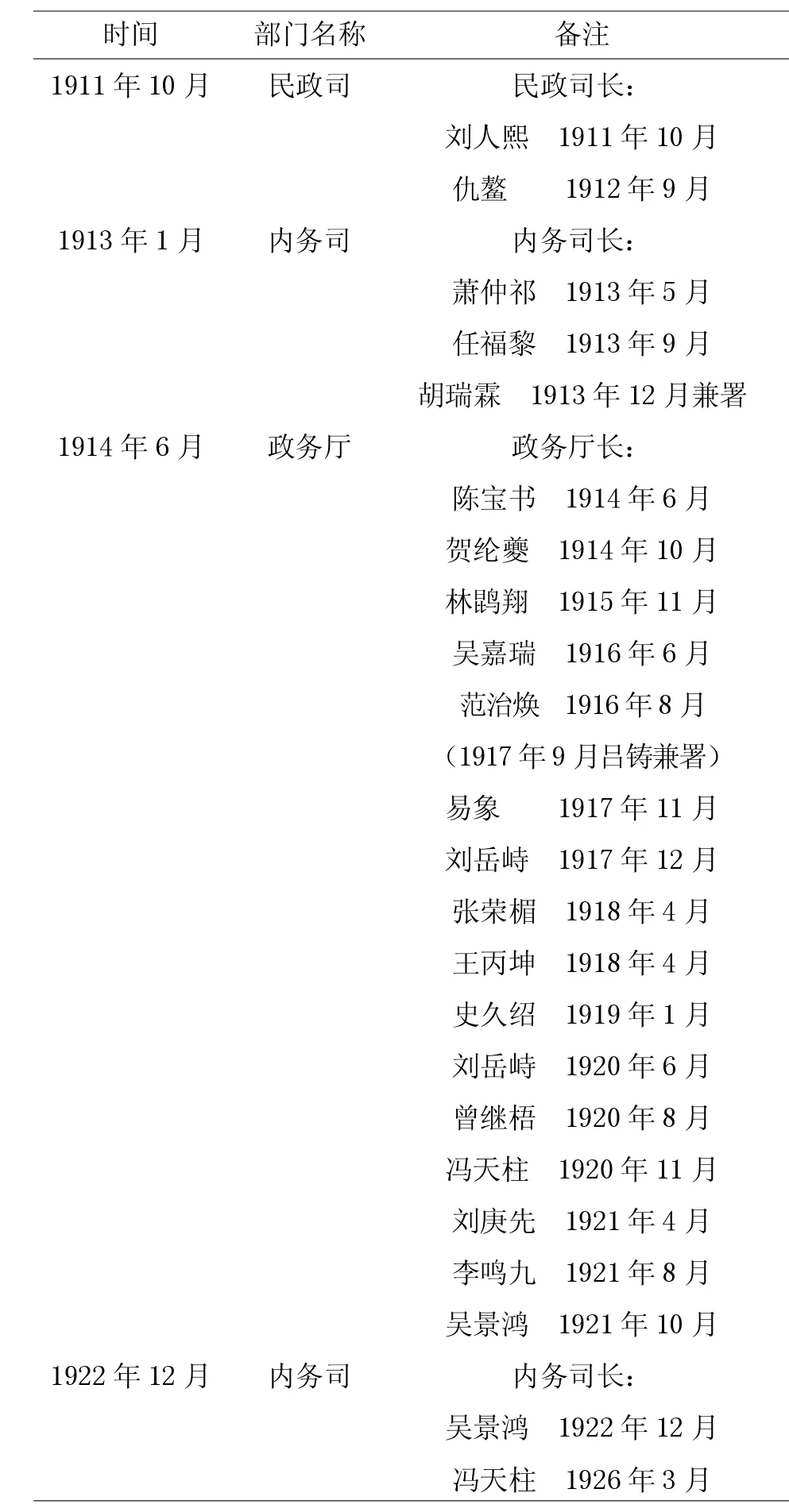

湖南政府积极响应中央政府号召,规范慈善管理。但当时湖南省级政府更迭频繁,兼管慈善的部门名称也多次更名,先后有民政司、内务司、政务厅、内务司等,长官也多次更换。具体如表1所示:

省政府以下,根据中央规定,均设由与各级政府相应的科室来管理,或称民政科,或为内务局,名称亦多次更改。如长沙,民国初年,长沙县署设4科,由第一科主管民政;1922年,县署改设4局,由内务局主管民政。浏阳,1917年县署改称行政厅,下设4科,其中有民政科;其后,县行政厅改为县知事公署、浏阳县政府,均设有管理民政的科室,直到解放。宁乡,1912年,县设民政科,1913年县废科,设总理、庶政两科,民政归庶政科③。这些属常设的慈善行政机构,必要时,省与各地方最高长官往往亲自主管慈善赈灾事务。比如1921年湖南辛酉大旱,时任湖南华洋筹赈会会长的便是省长赵恒惕。

对于常设的慈善团体和民间慈善组织,湖南省政府亦有相应的规定,对各自进行必要的管辖。以省城长沙为例,鉴于省城慈善团体各立门户,互不统属,难于管理,1915年,湖南巡按使陶思澄下令组织省城慈善总公所,统一管理省城各慈善事业单位,使之规范化。当时,省城慈善事业总公所统管省城各官立、公立和私立性质的慈善事业和慈善机关。官立慈善机关有:惠济、养济、废疾、惠老四院,省城育婴堂,废疾所,南北养济院;公立慈善机关有:省城保节堂及其兼管之保节、全节、励节三堂,省河救生局;私立慈善机关有:省城储备仓、湘社仓、省城同善堂、省城兼善堂、省河义渡局、省城恤无告堂、以及与红十字会合办的仁术医院。慈善活动涉及到恤贫济困、慈善医疗、慈善教育、仓储备荒等日常救济。慈善总公所是湖南慈善史上第一所管理慈善组织的专门机构,对于湖南慈善而言,意义重大。对于湖南红十字分会、湖南华洋义赈分会等民间慈善机构,一般要求向主管单位备案、受其监督。具体来说其地方主管官署与之级别相应:在省会则为民政厅,市为市政府社会局,县为县政府,其他行政区域则为其地方行政官署。这些机构虽受政府监督,但有自己独立的章程,在办赈救灾上自主性较大,发挥着很大的作用。

表1 湖南省兼管慈善事务部门名称变化表

北京政府时期,为应付愈演愈烈的灾害,政府设有专门的赈灾机构——赈务处,负责全国赈务。1924年10月,政府从法律制度上对赈务处进行了规范和完善,提高了赈务处的权限和规格,令其主办全国官赈,负责所有灾区的赈济事宜。在备荒救灾方面,政府主要对仓储制度、救灾程序、救灾资金等方面频布了一系列的法令。北京政府时期,由于军阀混战,政局动荡,再加上污吏侵蚀,实际上仓政废弛。在救灾程序方面,北京政府继承清代荒政,制定出一套报灾、勘灾、查灾、放灾程序。1915年1月,北京政府借鉴清朝灾荒查报和蠲缓的有关制度,制定和公布了《勘报灾歉条例》。规定:地方勘报灾伤,将灾户原纳正赋作10分计算,按灾请蠲。被灾10分者,蠲正赋70%;被灾9分者,蠲正赋60%;被灾8分者,蠲正赋40%;被灾7分者,蠲正赋20%;被灾6、5分者,蠲正赋10%。蠲余钱粮,应分年带征。被灾10分、9分、8分者,分作3年带征;被灾7 分、6 分、5 分者,分作 2 年带征[1](P521-522)。同时又规定,县知事不按时限报灾,或以轻报重、以重报轻者,给以一定惩处。在救灾措施方面,北京政府最常用的是急赈和蠲缓,除此之外,北京政府在继承前清的基础上还有所发展,其中工赈、移民就粟和植树造林三种救灾措施就具有新的时代气息。资金是灾荒救济的经济基础,充足的救灾经费是保证救灾正常开展的前提。北京政府的救灾经费主要通过国家财政拨款、发行公债和借款及社会捐赠等途径来筹集。北京政府在1914年8月颁行《义赈奖劝章程》,鼓励社会各界捐款赈灾,规定凡捐助义赈款银1000元以上者由大总统依据《褒扬条例》褒扬之;不满1000元者由地方行政长官依据款银数额分别给与奖励。1920年9月,北京政府规定,赈款除由中央拨给外,还由各省、县筹集有关方面募捐。募捐事宜应由各本省军民长官及现职官吏、省议会议员、各县地方绅商及各省地方同乡官商、慈善团体等分别负责,并将所募款项汇交各该处很行、商号存放。同时规定,募集除现钱外,粮食衣件亦分别收集。同年11月,北京政府颁布《赈灾公债条例》,决定发行公债400万元,年利率7厘,每年上半年5月31日和下半年11月30日各付息1次。这是北京政府最早发行的赈灾公债,是一条新救灾资金筹集渠道。

在灾荒救济方面,湘省政府严格执行中央政府所定法规。为了更及时便捷地救灾济难,湖南省政府也设置了一些临时赈济机构。20年代初,为赈济流长灾民,省政府设立了湖南急赈会;为赈济水灾,1924年设湖南水灾筹赈会(其前身为湖南水灾急赈会,1924年改组),1925年改设为湖南赈务协会,1927年又改组为湖南赈务委员会。

辛亥革命后,为争夺中央政权,军阀混战,政局动乱,慈善方面颁布的法令、法规不多,湖南作为一省,涉及的更少,但也有一定的体现,主要是秉承中央法规、设置地方职掌慈善事务的行政管理机构和灾荒救济机构。虽有不足,但慈善事业正逐步纳入法制化轨道却是不争的事实。

二、辛亥革命后湖南民办慈善事业的兴起

辛亥革命后,湖南民办慈善事业蓬勃发展,主要原因有三:一是辛亥革命的积极推动作用;二是辛亥革命的不彻底性所致;三是重大水灾旱灾的现实需要。

民国建元,共和肇兴,湘人望治,百废待兴。湖南呈现一派新气象,资产阶级民主气息在三湘四水弥漫。湖南民众意气风发,勇于任事,除旧布新,积极建设。民国成立后,湖南的资本主义经济获得了一定的发展。光复前,湖南500工人以上的民族资本的厂矿仅有和丰火柴公司一家,而同时期广东有这样规模的厂矿 38 家,江苏有 66 家[2](P1183)。光复后,湖南人着力发展经济,且看1912年英国驻长沙领事基尔斯有关长沙商务报告中所称的:“自从辛亥革命以来,发起工厂企业得到很大的动力,几乎每天都有新公司注册,其最大的目的是尽可能使湖南在工业上不仅不依赖外国,而且不依赖其它省份。”[3](P849-850)振兴实业,发展经济,一场资本主义工业化在湖南展开。以矿业为例,1910年全省矿业产毛砂27 240吨,铅砂2 553吨,锌砂7 789吨,磺砂44吨;到1913年增为毛砂43 273吨,铅砂3 164吨,锌砂10 319吨,磺砂182吨,增长率为32%,至3倍以上④。1914到1918年为第一次世界大战,西方列强忙于战争,无暇东顾,中国资本主义进入黄金时代,湖南也迎来了资本主义发展的春天。湖南经济实力的提高为慈善事业的发展奠定了经济基础,摧生了励行慈善的湖南慈善家群体。如民初湖南慈善界中,绅商沈克刚、李祥霖、汤鲁、胡棣华、周馨祥、劳鼎勋、朱恩绶、傅宗祥等人就构成了当时湖南声誉最隆的慈善家群体[4]。他们积极任事,在继承传统的基础上创办了一系列新的慈善机构,如湖南红十字分会、长沙红十字会医院、贫民工艺厂、游民习艺所、废疾院、湖南孤儿院、长沙感化所、长沙济良所、导盲学校、省城消防队等,这些慈善团体有一大半属民办。民间慈善家群体不仅推动了慈善事业的发展,而且促使慈善事业的管理有组织化,如省城慈善总公所的组建就是由绅商沈克刚、李祥霖等人促成的。

共和虽好,但曙光尚弱。作为资产阶级革命派领导的民主革命,辛亥革命并不彻底,革命派仅掌权4个月,就被北洋派系所取代。之后,为了争夺中央政权,革命派与北洋派系、北洋军阀之间、各地方军阀之间连年混战。在整个北京政府时期,湖南先有汤芗铭倒行逆施,后有张敬尧残暴统治,再加上北洋各派军阀为争权夺利,兵虐三湘四水。据不完全统计,从1914年到1937年大的战争先后有12次,如护国运动、护法运动、谭赵之战、唐叶之战、宁汉战争、蒋桂战争、中原大战等。军阀争权夺利,湖南省府经常易主,主政者长则几年,短则几天,这在当时全国范围是绝无仅有的。从1911年到1927年湘省最高军政长官更换11人次,几乎不到一年就更换一人。其中除赵恒惕督湘稍有时日外,其余均不及3年。刘仁熙不到1月即被解职,曾继梧任期2日便已去职,谭延更是三起三落,所有这些无不反映出当时湖南政局之动荡。相应地兼管慈善的民政长官也在走马灯似的更换。据本文表1所统计,从1911年到1926年,省府慈善兼管机构名称更动5次,民政长官更换24人次。动荡的岁月,湘民在夹缝中生存。“时去英雄不自由”,主政官员纵算有心,亦无力改变大局,对于慈善,政府只能是“有心救民,无力回天”,对民生关注的甚少。民国初建时,政府基本上延传了晚清的慈善事业,仅稍加整顿,没有大的作为。政府即使想要主导,也有心无力。比如湖南贫民工艺厂,初为湖南绅商所办,后汤芗铭督湘时改为官办,十年后频于倒闭,最后还是沈克纲等绅商出面改归民办,才使得其又走上正常发展轨道。而民间力量在办慈善方面的热心、公正是有目共睹的,也是官方无法达到的,如省会贫民救济会、湖南孤儿院、湖南华洋筹赈会、湖南红十字分会等民办慈善事业,发展的势态都相当不错。

湖南历来为多灾之地,其中水灾、旱灾和虫灾较多,危害较大,在整个北京政府时期,一直是天灾不断。动荡的社会又加剧了自然灾害,使本就多灾多难的湖南雪上加霜。1915年以后,战争频繁,灾害为祸也更多更烈。据地方志和报刊杂志对全省75县水旱两灾的记载可知:1915年全省共受灾52县次,1916年35县次,1917年43县次,1918年29县次,1919年为24县次,1920年50县次,1921年87县次,1922年72县次,1924年为73(也有说是83县次)县次,1925年77县次,1926年68县次。其中水灾以1918年、1922年最为严重,旱灾以1921年、1925年最为严重。当时虫灾也时有发生,只是相对较轻。可以说终北京政府一代,湖南几乎是无年不灾,无年不荒,且旧灾未去,新灾又生,水旱相继为祸,人民是苦不堪言。大量的灾民难民、弱势群体亟待救助。

水旱灾害频繁,政府无力拯灾救民,民间绅商应时而起,推动慈善事业繁荣。1919年前后,一大批慈善机构应时而起,如湖南贫女院、湖南佛教慈儿院、省会贫民救济会、仁术医院、湖南急赈会、湖南华洋筹赈会、湖南华洋义赈分会、湖南水灾筹赈会、湖南赈务委员会等。这些慈善团体基本上属民办,即使官办的湖南水灾筹赈会、湖南赈务协会等机构也多聘请民间慈善人士协办。民间绅商不仅在养老、慈幼、救贫等方面颇有建树,而且在向为官方所倾力的荒政方面也占有一席之地。

赈济向为官府所重视,但民国时期功能日渐衰退。如受历届政府青睐的仓储,也渐趋废弛,对灾荒的救治功能越来越弱。特别是1916年后,湖南境内南北军阀混战,兵祸连接,政权更替频繁,政府无暇顾及仓储,仓储积谷常被污吏侵蚀或乡豪把持,仓储建设一蹋糊涂。比如省仓,“民国初元,尚存谷八九十万石,嗣后连年放出无归,政府亦不追究,至民国八(1919)年,只存谷十余万石”⑤。进入20年代,这一重要的减灾防灾机制已近乎瘫痪。所以20年代前后,民间义赈异军突起,曾一度取代官赈成为荒政主力,并全面推动湖南赈务由传统向近代嬗变。义赈在辛亥革命后湖南荒政史上占有极其重要的地位,它由民间自行组织机构,自筹粮筹款,并自行向灾民施赈,具有浓厚的社会色彩。湖南义赈最早出现在1918年,其主要载体为湖南义赈会。湖南义赈活动较为突出的是1921年至1924年湖南华洋筹赈会的赈济活动。当时官赈势微,旱情严重,民生维艰。为救济重灾,熊希龄与湖南省长赵恒惕商议,组织筹赈会,实行华洋联合,发动一切可以发动的力量,赵恒惕深为同意。1921年6月2日,湖南省议会、教育会、商会、青年会、急赈会、义赈会、红十字会、外国领事团、教会等派代表联合组成华洋筹赈会,公推熊希龄、赵恒惕担任会长,谭延、聂云台及英、美、日三领事为副会长,统辖湘赈一切事宜。⑥在该会的努力下,官赈义赈各尽其责,义赈为主,官赈为辅,共同努力,使灾难减至最小,使灾民度过了难关。

总之,辛亥革命后,湖南民间力量乘势而起,民办慈善蓬勃发展。养老救弱济良方面有湖南省会贫民救济会等,慈善教育方面有湖南孤儿院、湖南佛教慈儿院、湖南贫女院等,慈善医疗方面有红十字会等,赈济方面有湖南义赈会、湖南华洋筹赈会等。民办慈善呈现勃勃生机,与官办慈善平分秋色,甚至超越官办慈善。1930年,南京政府内政部对全国慈善机构进行统计,湖南省的公私慈善团体,就数量而言,为249所,其中民办的有115所,官办和公办合计有134所(官办为13所,公办为121所);就慈善经费而言,总数为655 231,其中私费为191 084,官费和公费为464 148(官费为67 511,公费为396 637)[5](PB411)。1929 年何健主湘后,才开始整顿湖南慈善事业,所以此统计实为辛亥革命后湖南的慈善概况。这也是湖南民办慈善第一次在官方统计数字上有如此可观的成绩。可以说辛亥革命后是湖南民办慈善发展的黄金时期。

三、辛亥革命后教会慈善事业的繁荣发展

中华民国成立后,教会在华的传教和慈善活动得到政府的许可,与中国社会的融合日益加深。湖南社会也改变了以往对教会的排斥态度,取之以认可乃至敬仰。一些社会团体和名流士绅对于教会大都表敬仰,地方上有何公益善举,也乐意与教会合作。1912年黄兴为长沙中华圣公会题词:“耶稣圣名,敬拜宜诚,俾尊居卑,为救世人。”⑥1926年,浏阳知事谢虎逊为该县天主教堂落成撰写了一幅对联:“此间极乐天堂合环宇万里归于真主;以后即大同世界愿洪钟四应唤醒国人。”⑦有了政策的允许和社会的接纳,教会也就摆脱了为传教而做慈善的窘况,他们实实在在地为湖南人民做了一些善事。教会办的慈善事业内容宽泛,主要包括医疗卫生、赈灾救荒、育婴慈幼三大类。

教会慈善,首重医疗。早在晚清时教会在湖南已创办了不少医院,民国建立后,教会医院规模有所扩大,数量也不断增多,发挥了更大的作用。据不完全统计,建国以前,基督教在湖南共办了30所医院,天主教共办了4所[6](P33-34)。教会医院医疗设施完备且先进,分科较细,注重科学,医生医术精湛,对许多疑难杂症疗效显著,实为湘民之福。而在当时,国人自办的医院远远少于教会医院的数目。据统计,到1920年,全省基督教共设立教会医院18所,分设于15个城市。另外,在教会医院设置地点以外,尚有教会特设药房18处。而在当时,全省国人办的公私医院才5所[7](P221-222)。教会医院遍设全省各地,民众一些常见疾病可就近治疗,疑难病症患者可到中心城市的教会医院就诊。部分赤贫患者可享受免费减费优惠。例如湘雅医院,1935年免除住院费11 978.26元,门诊费663.2元,药咨费3 588.35元⑧。

教会医院除日常的诊病治疗外,还主要参与防疫与卫生宣传和医学科研两项工作。湖南近代战火时起,水旱各灾频仍出现,灾后难免不发疫疠,民众的健康受到严重威胁。针对这种情形,教会与其他相关团体合作开展卫生宣传和防疫工作。1920年春,长沙基督教青年会联合警察厅、教育会、学生联合会等9个团体,组织湖南省会卫生促进会。其工作分放映电影、幻灯片、演讲和举行卫生游街大会、散发防疫传单等。1921年,教会人士颜福庆、胡美等人邀请警察厅、市政府、教育会、湘雅医学会、男女青年会等,组织湖南卫生教育会,专门从事卫生教育工作。他们征求卫生讲演员,分赴乡村宣讲卫生;办理夏季卫生队,举行市民卫生会、劳动卫生会等。教会医院如长沙湘雅医院、岳阳普济医院等还在疫病流行的春秋季节派医务人员外出给民众种牛痘,打防疫针,减少此类疾病的发生视不管,而是积极参与救灾。护国战争时期,湖南红十字会曾派出以教会人士聂其为队长共34人组成的医队,携带医药品前去岳州⑨,为救护伤兵病民做准备。南北军阀鏖战时,战火殃及全省70余县,其中,尤以醴陵为最烈。为救济这些难民,遵道会牧师德慕登以醴陵为该差会传教区域,特冒险率领20多人前往。共救出妇孺300多人,遵道会中学校学生40多人。这些难民抵长后,被分别安置在青年会及遵道会内。省城各善堂接济其伙食。待醴陵局势稍定后,遵道会再面商督军,派专车将这些难民护送返乡,并且不论大小,每人发川资2个光洋。遵道会教士冒险救难民的举动获得广泛赞誉。当时长沙《大公报》在报道遵道会救护难民出险的行为后慨叹道:“似此仗义热心,吾人所当感谢者也。”⑩特别是对德慕登给予高度称赞,说他“以七十老翁,庞眉皓首,雄健口录,盖富于慈善心者。刀锯鼎镬,更何有忧患险阻足以撄其心者。此吾中国士大夫所当望而却步。兵灾之后,难民生活更为艰难,为此,教会人士纷纷发起捐款和募捐活动,并购置棉衣进行冬赈。长沙雅礼大学师生一次就为醴陵来长的难民捐集了票钱200余串,并募筹到票洋50多元。湘雅医学专门学校学生发起成立了醴陵难民筹赈处,共筹集光洋262.6元,票洋721元,票钱71.89万文,票纹1 195两。长沙基督教青年会以醴陵灾民冬寒无衣,率。另外教会医院开启湘省西医之先河,给中医的发展带来了挑战,促其革新医技,有利于中西医结合。1918年,祁阳县一些中医就发起“中西医学会”,以中医理论为基础,研究西医技术。这种取长补短的办法有利于湘省医学的发展。

育婴慈幼是教会办慈善的一个组成部分,早在晚清时就开始办理。民国建立后,在重视育婴堂、慈幼院的基础上,还开设了一些瞽目院和盲目学校,主要收养双目失明和耳聋口哑的残疾人。教会在湖南开设的育婴堂较多,如湘潭、澧县、常德、长沙、衡阳、益阳、桃源、慈利、芷江等地都有教会办的育婴育孤机构,这些慈善机构大都采用养、教、工三者结合的慈善救助模式。较为著名的如芷江慈幼院。1912年,德国内地会在芷江天主教堂内设立女学堂,收孤女100余人,后更名芷江慈幼院,其经费由美、德两国慈善机构接济。采取养、教、工三者结合的慈善救助方式,院内不仅开设初、高小两个班,还设有木工、鞋工、织布和织袜等工艺部。这样,年龄小的孤童就以读书为主,稍长者半工半读。芷江慈幼院先后共收养孤儿500多人,毕业8个班,曾选送50人去北平熊希龄经办的香山慈幼院深造[8](P655-656)。益阳瞽目院是外国教会举办的盲人教养慈善机构。1913年,挪威基督教徒倪尔生在益阳碧津渡南峰举办瞽目学校。所招盲生先受4年盲文教育,尔后开设国语、算术、英语、圣经等初小课程,毕业后转附属工场做工。其经费由挪威湘中信义会和上海盲民福利协会每年提供津贴。至1933年,共计收养盲童 113 人,其中毕业 13 届,学生 47 人[9](P622)。湖南教会育婴慈幼机构在救济孤儿、弃婴、盲童及对其启蒙教育方面,起着一定的积极作用。

民国时期,湖南灾患频仍,民众深受其害。在湘的中外教徒每逢重大灾害,都会竭其所能予以救护赈济,在兵灾救护和水旱灾救济方面作出了力所能及的贡献。湖南自“二次革命”以来,一直是南北军阀角逐的要地。湘省遍遭蹂躏,人们身处兵荒马乱、硝烟四起的境地。面对这一情景,教会人士没有坐特发起电影筹赈活动,共获资1 700多元,专为醴陵难民制备寒衣,制成新衣1 400件。青年会还呼吁社会捐献破旧棉衣,共募得旧棉衣300余件。教会中许多人为了践履既定的精神追求,秉持基督普世救人的信仰,在战争救护中不辞劳苦,甚者置安危于不顾。他们这种善举着实令人感动,也得到了社会的充分肯定。在水旱灾患肆虐时,教会同地方其他慈善团体一样,都积极投入救灾,施粥散赈,以济民生。以1921年湘西大旱的救助为例。时年,湘西大旱,庄稼欠收,次年演成大灾。芷江内地会包格非牧师受华洋义赈会委托,赈济灾民,在东岳庙、河西三义宫开设粥厂,送发稀饭达13天之久,每天娠济灾民数千人。同时还收容男女孤儿200多人。教会除直接施粥散赈,还通过其他方式使灾民生活得到改观。湘西民众因饥饿把数千头耕牛宰杀吃掉了,为了不误春耕,包格非吁请给灾民无息贷款购置耕牛谷种。

教会人士多次参与救灾,经验丰富和且具有吃苦耐劳、舍己为人的精神,虽因经费有限,各项救济措施的受惠者人数有限,但其赈济事业能得到民众的较广泛理解和欢迎。因此赈济事业的宣教效果很明显,同时也在一定程度上实现教会人士救世济贫的抱负。所以,赈济事业最受教会自身关注。正如美传教士明恩溥所言:“赈济给传教事业带来了转机”,“灾荒结束之后,事情变得很明显,我们进入了传教的新时期。许多反对外国的偏见消失了,或是被压下去了。”

恩格斯曾经这样说过:“在历史上活动的许多个别愿望,在大多数场合下所得到的完全不是预期的结果,往往是恰恰相反的结果。”教会为传播福音而开办的社会事功,它的宗教功效并不明显,相反,强劲的世俗效能得到了充分的释放。民国时期,社会的理解和接受,教会在湖南教育文化、医疗卫生、慈善赈济诸方面倾力进行,取得了相当成效,这些举动对湖南社会发展和民众生活都大有裨益。清末教会在湖南初办慈善事业规模较小,民国后期又因八年抗战环境恶劣发展不利,所以辛亥革命后一段时间内是教会慈善发展最好的时期。

辛亥百年话慈善,审视历史上那一段岁月,令人感叹!辛亥革命后,在兵匪纵横、灾荒频繁、政局动荡的湖南,慈善事业近代化却在整体上深度推进,民办慈善创造了辉煌的黄金时代,教会慈善繁荣发展。细细思量,慈善事业的发展与辛亥革命的成败紧密相连:因为辛亥革命的失败的一面,造就了湖南的动荡和大量的弱势群体;但又是因为辛亥革命的成功的一面,使得民气昂扬,人心向善,民间慈善力量兴起,推动了慈善事业近代化的进程。

注 释:

① 临时参议院.内务部官制[A].参议院议决案汇编甲部一册[C].北京大学出版社复印本,第57-60页.

② 中国大事记[N].东方杂志第9卷第3号,1912-09-01.

③ 长沙市志第14卷[M].长沙:湖南人民出版社,2001.

④ 张人价.湖南之矿业[M].湖南经济调查所1934年刊本.

⑤ 长沙之小史[N].长沙大公报,1925-11-07.

⑥ 王建宇.黄兴未刊遗墨[A].长沙文史资料第11辑[C].中国人民政治协商会长沙市委员会文史资料研究委员会,1991.

⑦ 欧阳斋,屈天锡.天主教在浏阳传播概况[A].浏阳县政协文史委员会编.浏阳文史第10辑[C].1990年.

⑧ 湖南省政府秘书处第五科.民国二十五湖南年鉴[M].1936.

⑩ 外人抚恤株醴难民[N].长沙大公报,1918-05-27.

[1]龚书铎,朱汉国.中国社会通史·民国卷[M].太原:山西教育出版社,1996.

[2]陈 真.中国近代工业史资料:第3辑[M].北京:三联书店,1960.

[3]汪敬虞.中国近代工业史资料:第2辑[M].北京:三联书店,1957.

[4]周秋光,曾桂林.近代慈善事业的基本特征[N].光明日报,2004-12-14(5).

[5]内政部.内政年鉴第一册[M].上海:商务印书馆,1936.

[6]向常水.基督教在近代湖南的发展及文教慈善事业[D].长沙:湖南师范大学历史文化学院,2001.

[7]蔡咏春.中华归主[M].北京:中国社会科学出版社,1985.

[8]杨启顺.芷江县志[M].北京:三联书店,1992.

[9]禹 舜.湖南大辞典[M].北京:新华出版社,1995.

The Revolution of 1911’s Influence on the Development about Hunan’s Charity

ZHOU Qiu-guang1,ZHANG Shao-li2

(1.College ofHistory and Culture,Hunan Normal University,Changsha,Hunan 410081,China;2.Changsha Aeronautical Vocational and Technical School,Changsha,Hunan 410124,China)

The Revolution of 1911 has a great influence on Hunan’s charity,which has propelled the process of modernization.It mainly has three aspects:firstly,it has promoted the legalization of charity;secondly,it has boosted the flourish of the civil charity;thirdly,it has promoted the prosperous of the religious charity.

the Revolution of 1911;Hunan’s charity;development

K257

A

1000-2529(2011)05-0011-05

2011-04-18

周秋光(1954-),男,湖南耒阳人,湖南师范大学历史文化学院教授,博士生导师;张少利(1978-),女,河南洛阳人,长沙航空职业技术学院讲师。

(责任编校:文 心)