论中唐文人词体制的确立

2011-12-25徐拥军

徐拥军

(暨南大学中文系,广东广州 510632)

论中唐文人词体制的确立

徐拥军

(暨南大学中文系,广东广州 510632)

文人词体制的确立始于中唐,张志和的渔父词是个标志。前此,刘长卿、戴叔伦以贬谪文化、边塞文化入词未引起文人创作的兴趣,至张志和以隐逸文化入词,开始形成一股唱和之风,其所作也突破了与诗同科的特征,从创作层面上意味着文人词体制的确立。

张志和;渔父词;隐逸文化;词体确立

李清照《词论》在为词溯源时指出,开元、天宝为新曲创作兴盛期,存在一个“乐府、声诗”并著的阶段。[1]202其时燕乐大兴,然尚未找到一条曲辞与音乐相结合的方法,选择现成的诗歌去充当歌辞与乐曲配合,在唐代是一种非常普遍的方法。这种合乐的歌辞通行一般有两种,一种是近体诗句,一种是乐府。前者如《碧鸡漫志》卷一指出:“李唐伶伎,取当时名士诗句入歌曲,盖常俗也。”[1]78唐代不少诗人的诗句以入乐著称,如王维的渭城曲,便是当时送别流行之歌曲。后者如《新唐书·李贺传》:“乐府数十篇,云韶诸工皆合之管弦。”[2]5778则是教坊乐工与诗人相互合作的一个例子。

以诗入乐始终存在一个五七言诗式与乐曲之间的矛盾,对于这种矛盾的解决,宋人试图提出过一些解释,如沈括《梦溪笔谈》卷五说:“诗之外又有和声,则所谓曲也。古乐府皆有声有词,连属书之,如曰‘贺贺贺、何何何’之类。”胡仔《苕溪渔隐丛话后集》卷三十九:“唐初歌辞多是五言或七言诗,初无长短句。……瑞鹧鸪犹依字可歌,若小秦王必须杂以虚声,乃歌耳。”朱熹《朱子语类》卷一百四十:“古乐府只是诗,中间却添了许多泛声,后来人怕失了那泛声,逐一添个实字,遂成长短句,今曲子便是。”实际上上面三者都是指诗歌句度与乐曲节拍不合的调节方式,对于词的体制的确立并不能给以很好的解释。[3]27而刘禹锡“依曲拍为句”的制辞方式的提出,则是个突破。他的《忆江南》二首自注:“和乐天春词,依《忆江南》曲拍为句。”(《刘梦得外集》,见《四部丛刊本》卷四)这种依曲拍为句,打破了五七言整齐的诗律,使词的制作由“选乐以配词”进入了“以乐以定辞”的阶段,“句度长短之数,声韵平上之差,莫不因之准度,”(元稹《元氏长庆集·乐府古题序》)这就使得歌辞的句度长短、声律平仄都要受到乐曲的节制。正如吴熊和先生指出的:“依曲拍为句,是表明词体确立的一个重要标志,词体从此独立发展,与诗分流异趋,它同声诗之间的区别也就判若鸿沟了。”[2]28但我们认为一种理论的提出总是要滞后于实践的发展,如果从实践意义上说,则这种词体的确立至少可以提前到张志和的时代,张志和在词体的确立过程当中,起到了重要的推动作用,这一点往往不为论者所重视。其一,其作词时间比刘禹锡、白居易早出半个世纪之久。其二,其词突破了五七言句式,他人的和词,字声和句拍也皆依其词调,这就在创作层面上意味着词的体制的真正确立。其三,其作一出,和者盛众,形成一种名词效益,有利于人们熟练掌握一种词的创作方式。日本以其词开创了填词之历史也是一个旁证。

张志和作渔歌子的时间大致不难考证。唐人沈汾在其所作《续仙传》记载:

真卿为湖州刺史,与门客会饮,乃唱和为《渔父》词。其首唱即志和之词,曰:“西塞山边白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”真卿与陆鸿渐、徐士衡、李成矩共和二十五首,递相夸赏。[4]180

其它如《新唐书》、《唐才子传》、《诗话总龟》皆谓是颜真卿守湖州时所作。据唐令狐峘《颜鲁公神道碑铭》等史籍的记载,颜真卿在大历七年九月被任命为湖州刺史,大历八年正月正式到任,大历十二年四月被召还京。另据颜真卿所撰《浪迹先生玄真子张志和碑铭》记载,张志和是在大历九年秋八月到达湖州,则张志和作渔歌子,以及颜真卿等人唱和之时,大约在大历九年至十二年(774-777年)之间。这时间与刘禹锡和白居易作《忆江南》的太和五、六年(831、832年)相比已超出了半个世纪之久。

沈括《梦溪笔谈》卷五谓填词入曲自王涯始:“唐人乃以词填入曲中,不复用和声。此格虽云自王涯始,然贞元、元和之间,为之者亦多,亦有在王涯之前者。”这一点,沈括自己也承认其非,但后面所说的“然贞元、元和之间,为之者亦多”亦是个历史事实。在此之前,“就文人词来说,盛唐时代还难以肯定有依曲拍为句的词。”[2]31在这两者之间,张志和等人的词实起到了一个桥梁的作用,这一点往往不为学人重视。在这之间,前有唐中宗时期沈佺期等所作的《回波乐》,后有唐玄宗的《好时光》、李白的《清平乐》、《忆秦娥》、《菩萨蛮》、《清平调》等。《回波乐》所咏事涉嘲戏,为文人一时游戏之作,体制近似六言绝句。唐玄宗的《好时光》其是否为明皇所作仍无确证,所写也为宫廷歌女之事,其所作也未脱诗向词演变之痕迹,如近人刘毓盘认为“此诗疑亦五言八句诗,如‘偏’、‘莲’、‘张敞’、‘个’等字,本属和声,而后人改成实字。”[5]23李白的《清平调》实为绝句体,而其它词作真伪莫辨,一直是个争论不休的问题,即使是其所作也是个孤立的现象,文人对此尚未形成创作的兴趣。其中原因,近人龙榆生先生认为“一为士大夫守旧心理,不甘俯就‘胡夷里巷之曲’,为撰新词;一为乐工多取名人诗篇,为加‘泛声’合之管弦。”[6]73另外也是因为乐与辞之间尚未找到一条恰当的结合方式,此须既懂音乐又擅文词之人方能取得两者较完美之结合,文人若无此才能,又有采诗入乐之惯例,固“不敢轻于尝试”。[6]74不过到中唐时期,文人尝试着作一些改变,如刘长卿在被贬至睦州司马时因听玄宗所制曲,撰《谪仙怨》词,显然是此曲怨切之声触动了其被贬之内心的哀怨。又如戴叔伦和韦应物的《转应词》写边塞之事,张志和作《渔父》写渔隐,分别体现了贬谪文化、边塞文化、隐逸文化与词结合的现象。[7]147不过前二者尚未引起文人关注的兴趣,响应者寥寥,而与张志和所引起的唱和竞作之风不同。此种原因,我们认为是中唐隐逸文化的转变在词中的体现。

在中国古代,士阶层一直被认为是社会良知和群体利益的代表,他们是作为社会的人而出现,而作为个体的人的需求,已被儒家入仕用世为旨归的人生价值观挤压到一个非常边缘化的地带。千百年来,“修身齐家治国平天下”的价值目标,经过许多代人的集体沉淀,已经内化为每个读书人的“本能”追求,也是衡量一个读书人的人生价值之所在,入仕为官也就成了士人的最佳甚至是唯一的人生选择。但是人生并不总是那么如意,社会也并不是那么太平,即使做了官也是处处风波暗涌,当这些士人在人生之路上受到挫折之后,内心那潜藏得很深的个体的人格需求,便会不时地涌上心头,企图摆脱那显露在外的“人格面具”(荣格语),做一番较量。有的战胜了,做了快乐的隐士;有的战败了,继续做着他的入世之梦;也有的一直在矛盾的纠结中挣扎,凡此种种构成了士人的复杂心态。也有人想寻找到一种折衷的生活方式,于是到中唐之时,一种“兼济”的人生态度终于被提了出来,但实际上这种生活方式仍然是一种被迫无奈的选择,“独善”实在是“不达”之下的无奈之举。而更为令人向往的一种生活方式,终于被张志和实践着并成为一种精神象征,因此张志和也就成了当时和宋人普遍追慕的对象。这一点我们可以用李德裕《玄真子渔歌记》里的一段话来说明,他说:

德裕顷在内庭,伏睹宪宗皇帝写真,求访玄真子《渔歌》,叹不能致。余世与玄真子有旧,早闻其名,又感明主赏异爱才,见思如此,每梦想遗迹,今乃获之,如遇良宾。於戏!渔父贤而名隐,鸱夷智而功高,未若玄真隐而名彰,显而无事,不穷不达,其严光之比欤?[3]

李德裕在这段话里,将张志和与渔父和范蠡的隐作了比较,他认为,渔父虽然贤却是个无名隐者,这对于有着“立德、立功、立言”的理想的士人来说,是不愿仿效的;而范蠡的隐是功成身退为免祸而“泛游于五湖”,这种智慧与功名是一般人无法达到的,因而也不具仿效性。唯有张志和,虽然隐居于江湖,但却名声远播,不但一般文人向往之,而且连九五之尊的皇帝也“赏其异才”,画其肖像求访其词。最后把他与“不召之臣”严光相提并论,既有名望又能逍遥容与于世间,而无种种俗事的缠身。实际上这一段话向我们透露了隐逸文化由唐向宋人转变的两点重要信息:一是个体自由高于现实事功,“鸱夷智而功高”不再是隐者所特有的条件;二是严光的隐逸形象被突显了出来,“渔父”无名之隐在某种程度上不再是人们普遍向往的隐逸方式。

柳诒徵先生指出:“自唐室中晚以降,为吾国中世纪变化最大之期。前此多古风,后则别成一种社会。综而观之,无往不见其蜕化之迹焉。”[6]隐逸文化也是如此,唐代以前,隐逸从主流上说,是被作为与政统相对的阶层,是对现实政治的消解,尽管存在着许多假隐士,靠隐居以获得名声,去谋求更大的政治利益,但总的来说,所谓“在山泉水清,出山泉水浊”,隐逸之士比在位之士被认为具有更为高洁的情怀。《新唐书·隐逸传》将古之隐者分为三类:“上焉者,身藏而德不诲,故自放草野,而名往从之,虽万乘之贵,犹可寻轨而委聘也;其次,挈治世具弗得伸,或持峭行不可屈于俗,虽有所应,其于爵禄也,泛然受,悠然辞,使人君常有所慕企,怊然如不足,其可贵也;末焉者,资槁薄,乐山林,内审其才,终不可当世取舍,故逃丘园而不返,使人常高其风而不敢加訾焉。”[7]这基本上可以概括唐以前的隐士类型。中唐以来,一种新的隐逸方式渐成为一种较为流行的风尚,被当时的士人普遍接受,他们尽管不是隐士,但却人在仕途,过着亦官亦隐的生活,这种吏隐生活,最终被白居易定型为一种介于大隐和小隐之间的中隐模式。这种生活方式不再过份强调事功,而是将为官作为一种获取物质保障的手段,身为闲散小官却过着自由自在的生活。而到了宋代更是被广泛地仿效,成为士大夫盛行的一种生活方式。如很多官府建起了吏隐堂、吏隐厅、吏隐亭,成为官方公认的一种为官处世方式。而白居易的中隐思想也被士人广为接受,如苏轼诗“未成小隐成中隐”,范成大诗“中隐堂前人意好”等等。宋人出仕大多能尽心尽责,公事之余却不忘身心之享受,“男儿了却官家事,快阁东西倚晚晴”(《登快阁》),黄庭坚的两句诗,可谓是这种人生志趣的反映,入世之志和出尘之思被很好地结合了起来。再如陆游年轻的时候,就存有隐逸之志趣,他37岁时写下《烟艇记》一文,将自己的房屋称作烟艇,他说:“予少而多病,自计不能效尺寸之用于斯世,盖尝慨然有江湖之思;而饥寒妻子之累,劫而留之,则寄其趣于烟波州岛苍茫杳霭之间,未尝一日忘也。使加数年,男胜鉏犂,女任纺绩,衣食粗足,然后得一叶之舟,伐荻钓鱼,而卖芰芡,入松陵,上严濑,历石门、沃洲,而还泊于玉笥之下,醉则散发扣舷为吴歌,顾不乐哉?虽然,万钟之禄与一叶之舟,穷达异矣,而皆外物,吾知彼之不可求,而不能不眷眷于此也。其果可求欤?意者使吾胸中浩然廓然,纳烟云日月之伟观,揽雷霆风雨之奇变,虽坐容膝之室,而常若顺流放棹,瞬息千里者,则安知此室果非烟艇也哉!”[8]97很早便有一份“江湖之思”,尽管他说自己是出于生活所需出仕,但偏是如此之文人,却是亘古一男儿,到死所关心的都是国家的统一。又如王安石在拜相之日却题诗壁间明志,曰:“霜筠雪竹钟山寺,投老归与寄此生。”[9]5368鱼和熊掌都想兼得的思想是宋人当中一种普遍存在的现象,是宋人实现了儒释道思想整合在思想的一个反映。这也是渔父词在唐代得以产生,在宋代得以盛行的原因。

当然,要弄清楚张志和《渔歌子》是否是文人词之开山,必先辨明其是否是词。对此,古人有怀疑者。如毛奇龄在《词洁发凡》里便说:“唐人之作,有可指为词者,有不可指为词者,若张志和之《渔歌子》、韩君平之《章台柳》,虽词句声响居然词令,仍是风人之别体,后人因其制,以加之名耳。夫词之托始,未尝不如此。但其间亦有分别,苟流传已盛,遂成一体,即不得不谓之词。”[1]1329俨然将张志和《渔歌子》视为诗之别体,不过是因流传之盛而不得不将其看作是词。后人亦有承续此说者,颇能代表一般学者之意见,如施蛰存先生曾对张志和《渔父》词名的“递变”过程作如是论述,他说:“玄真子所作,唐人诸文称渔歌,惟有《续仙传》称渔父词”,“以张志和词为渔父,谓其内容也”,“寻其递变之迹,最初称渔歌者,犹目为歌咏渔人生涯之歌诗,称渔父或渔父词者亦然,皆非曲调名也。至五代时,《花间集》诸家及李后主所作之题为渔父者,已成为曲调名矣,故《金奁集》所收唐人和作十五首,题云渔父,而注明调属黄钟宫,则其为乐府曲名,已无疑义。从此以后,凡言渔父者,举其曲名也,凡言渔父词者,犹通称也”。[8]161-167施蛰存先生言及《渔父》词名的演变过程是对的,但却无意中接受了毛奇龄的观点,以其为可歌之诗。实际上是没有考察写渔父的歌诗与《渔父》词之区别而得出的不太准确的结论。渔歌与柳枝以及写渔父的歌诗之间还是存在着显著的区别。其理由有二:一是唐人写渔父的歌诗,尚未出现固定之格式。而《金奁集》所收渔父词十五首,其格律体制完全承续张志和渔父而来。二是渔父词不同于柳枝之与诗同科的体制。

龙榆生先生在其《中国韵文史》里认为“‘曲子词’的兴盛,当溯源于《乐府诗集》中之‘近代曲辞’。”[6]71王易先生认为“是皆后人认为词者,而仍厕乐府,盖即由古乐府转入近体乐府之交关也。”[9]25其理甚然,词之为词,新兴乐曲燕乐的兴起与诗歌的结合是个重要的过程。李清照在论及词的溯源上就认为存在一个“乐府与诗并著的阶段”,她所谓的乐府不仅仅是词,因其下文出现了“词”和“小词”专用于指称词的专用名词。不仅李清照,宋人王灼亦谓:“唐诗古意亦未全丧,竹枝、浪淘沙、抛球乐、杨柳枝,乃诗中绝句,而定为歌曲。”[1]77乐府诗集之《近代曲辞》所收者多隋唐出现的近代曲。此郭茂倩亦予以指出:“近代曲者,亦杂曲也;以其出于隋唐之世,故曰近代曲也。”[10]这些近代曲辞中与教坊曲相合者计有三十二曲,而上面王灼所说的浪淘沙、抛球乐、杨柳枝皆在其中。[6]72可见,“开元天宝间,虽‘燕乐杂曲’盛行,而仍以旧体诗入曲。”[6]71张志和《渔父》五首,郭茂倩将其列于《杂谣歌辞》。虽然《渔父》未入教坊曲,但不能因此将之排除在词之外。唐宋词调来源复杂,吴熊和先生将其归为六类,其中民间与教坊是重要的两个来源。[3]77-84如竹枝原本来自民间,唐刘禹锡《竹枝词序》云:“余来建平,里中儿连歌竹枝,吹短笛击鼓以赴节。歌者扬袂睢舞,以曲多为贤。聆其音,中黄钟之羽,卒章激讦如吴声。”燕乐本是中原音乐与西域胡乐相结合的产物,它的音乐成份主要是以胡乐为主。自从苏祗婆将龟兹琵琶传入中国,隋唐之燕乐渐演成以琵琶之定律。隋时郑译又以苏祗婆的七声为基础,与中国古代乐律中的十二律相配,推演出八十四宫调,唐时实际应用的就有其中二十八调。[3]8竹枝词既然其音“中黄钟之羽”则其能用燕乐歌唱无疑。张志和《渔父》词是否可用燕乐歌唱,古书上没有记载,但正如施蛰存根据《彊村丛书》本曹元忠《钞本金奁集跋》得出的结论所言“至五代时,《花间集》诸家及李后主所作之题为渔父者,已成为曲调名矣,故《金奁集》所收唐人和作十五首,题云渔父,而注明调属黄钟宫,则其为乐府曲名,已无疑义。”[7]161-167而花间诸家、李后主及《金奁集》所收十五首渔父与张志和之渔父词之格律全然相同,则张志和之渔父词可歌亦不难推出,因《金奁集》所收十五首渔父皆为张志和同时之人唱和之作。

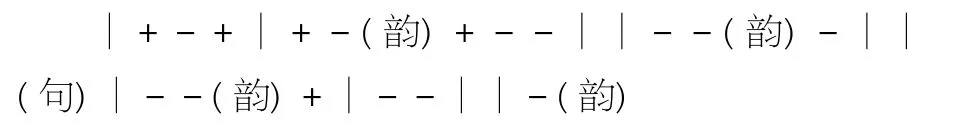

为了说明张志和及其它唱和之词的体制,我们不妨先对张志和的《渔父》词格律做一番考察。根据龙榆生先生编撰的唐宋词格律,《渔歌子》(实际上是渔父)格律如下:

我们将张志和所作五首词予以对照,不合者较多,如第二首之“台”字、“两两三三”,第三首之“溪”、“里”、“西”、“反著荷衣”、“叹”第四首之“饭”、“共”、“醉”,第五首之“车”、“乐在”、“用”等。

如果我们将用来“拍按香檀”(《花间集序》)的歌本性质的《花间集》与《尊前集》所收的渔父词相对照,便可得出下面的格律:

而这正为张志和《渔歌子》第三首之格律。再衡以中唐人的和作,除个别字声可平可仄之外,皆不出这两者范围,则知当时渔父词有此两种格律,后人和作或仿作皆循此。由此可知,张志和的渔父实为后来可歌唱之渔父的范本无疑。

夏承焘先生在《唐宋词字声之演变》中曾细论到:“词之初起,若刘、白之《竹枝》、《望江南》,王建之《三台》、《调笑》,本蜕自唐绝,与诗同科。至飞卿以侧艳之体,逐管弦之音,始多为拗句,严于依声。往往有同调数首者,字字从同,凡在诗句中可不拘平仄者,温词一律谨守不渝。凡其拗处坚守不渝者,当皆有关于管弦音乐。”[12]54-58词之初起不脱“与诗同科”之特征,如唐人的《竹枝》词,任半塘先生便将其归于声诗的范畴,但任先生又指出了它不同于绝句的地方:“[律要]传辞或仿歌谣,带拗格,或作七绝近体。[体别]以早期辞为初体,以民歌拗格为常体,以七绝为别体。”[13]375所谓拗格也即平仄、叶韵不合正轨近体七绝的格式。这种“拗格”是为了可歌的需要而作的特殊处理。任先生以刘禹锡的“山桃红花满上头”作为“常体”、“拗格”的代表,以七绝为别体,正可说明早期词与诗同科的特点,但却仍然保留住绝句的形式。而张志和的渔父词则完全打破了绝句的格律,这从上面的两种格律我们可以看出。其表现在句式变成了“七七三三七”句式,第三句与第二句不再要求相粘。最为重要的是,第二个三字句已成为韵句,突破了齐言的形式,第二个三字句已变成了韵句,《乐府指迷》说:“词腔谓之均,均即韵也。”这意味着增加了一个乐句,与诗体是截然不同的。由此可知,施蛰存先生将张志和的《渔父》定为“歌咏渔人生涯之歌诗”是不妥的,其实唐人歌咏渔人生涯之歌诗都不曾有固定的格律,与张志和的渔父词有着显著的区别。邓乔彬先生在谈到渔父词的文人化发展过程时认为《渔父》词调“先是经由文人之手,将民间渔歌转为相对稳定的词调《渔父》,为文人‘依调填词’提供了范例”,[7]143此说甚是。我们的观点是《渔父》应是张志和根据渔歌自创的一种词体。

当然,如果张志和创作《渔父》词仅仅是个孤立的个人行为,那么,他的这种行为只能称之为一种独特的文学形象,正如王兆鹏先生所说:“一代文学风气的转变与形成,往往是由一代作家群共同完成的。”[14]1张志和的意义在于,首先,他的这种创作行为引起了绵延不绝的创作之风,从中唐到宋代,唱和之风不停,上至皇帝下至一般文人,甚至形成了一个渔父词的创作系列。其次,在文人对于词的创作“固不轻于尝试”[19]74的阶段,使文人对词发生了兴趣,形成了一种唱和之风气,由前面所引唐人沈汾在其所作《续仙传》记载可知,他的创作,引起了颜真卿与陆鸿渐、徐士衡、李成矩的唱和,唱和达二十五首之多,并递相夸赏,足见当时文人的赏爱之情。其时或稍后,其兄亦有和作,而作于其后的《船子和尚拨棹歌》三十九首其体制与其词作亦复相同,虽没有资料证明其是否受其影响,但至少说明从其创作之后,渔父词的这种体制基本上是定了型。他的这种影响,我们还可以从其传入日本,引起了日本皇室的唱和兴趣,成为日本填词之开山作为旁证。这一点日本人青木正儿就率先指出日本填词的开山祖是峻峨天皇。而田喜一郎则以史料为依据,论证磋峨天皇最迟在弘仁十四年(公元823年)就填写了五首《渔歌子》,距张志和于大历九年(公元774年)制作《渔歌子》仅四十多年。[15]5-10

因此,我们认为,文人词体制的确立,张志和的渔父词是个标志,词体从他开始便向着独立的方向发展,体制上已经开始突破诗的体制,与诗分流;内容上也突破描写宫廷歌女生活的范围,表现文人的生活、审美趣味;从文人的创作看也形成一种唱和之风,文人开始表现出关注词这种新兴的文体的兴趣。这比刘、白的留意民间歌曲、在倚声填词方面相互切磨已早出半个世纪之久。

[1]陈廷焯.词坛丛话[M]//唐圭璋.词话丛编 .北京:中华书局,2005.

[2]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[3]吴熊和.唐宋词通论[M].北京:商务印书馆.2003.

[4]李昉,等.太平广记(卷二十七)[M].北京:中华书局,1961.

[5]刘毓盘.词史[M].上海:上海书店,1985.

[6]龙榆生.中国韵文史[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[7]邓乔彬.唐宋渔父词的文人化发展[J].文史哲,2009(1).

[8]施蛰存.张志和及其渔父词[M]//词学(2辑).上海:华东师范大学出版社,1983.

[9]王易.词曲史[M].南京:江苏教育出版社,2005.

[10](宋)郭茂倩.乐府诗集[M].文渊阁四库全书本.

[11]龙榆生.唐宋词格律[M].上海:上海古籍出版社,1978.

[12]夏承焘.唐宋词论丛[M].上海:上海古典文学出版社,1956.

[13]任半塘.唐声诗(下编)[M].上海:上海古籍出版社,1982.

[14]王兆鹏.南渡词人群体研究[M].台湾:文津出版社,1992.

[15]〔日〕神田喜一郎.日本填词史话·填词的滥觞[M].程郁缀,等.译.北京:北京大学出版社.2000.

On the Establishment of the Ci System for Literati in the Mid-Tang Dynasty

XU Yong-jun

(Department of Chinese,Jinan University,Guangzhou 510632,China)

The establishment of the Ci system for literati commenced in the Mid-Tang Dynasty,with Zhang Zhihe’s Ci poem—The Fishermanas a symbol.Before that,the expression of relegation and frontier fortress themes in their respective Ci poems by Liu Changqin and Dai Shulun had not giren rise to any interest in the writing of such poems.It was not until the utilization of the hermit subject in his Ci poems by Zhang Zhihe did an echo start to emerge in the then poetic circles.Moreover,in his poems,Zhang had transcended the traits of poems of its kind and had embodied the establishment of the Ci system for literati in poetic creation.

Zhang Zhihe;The Fisherman;hermit culture;the establishment of the Ci system

I206.2

A

1674-5310(2011)-05-0019-05

2011-06-12

徐拥军(1976-),男,江西万年人,文学博士,暨南大学博士后,研究方向:中国韵文学。

(责任编辑:李 莉)